『水ダウ』の「説」を支える悪意の持ち方

プレジデントオンライン / 2018年10月17日 9時15分

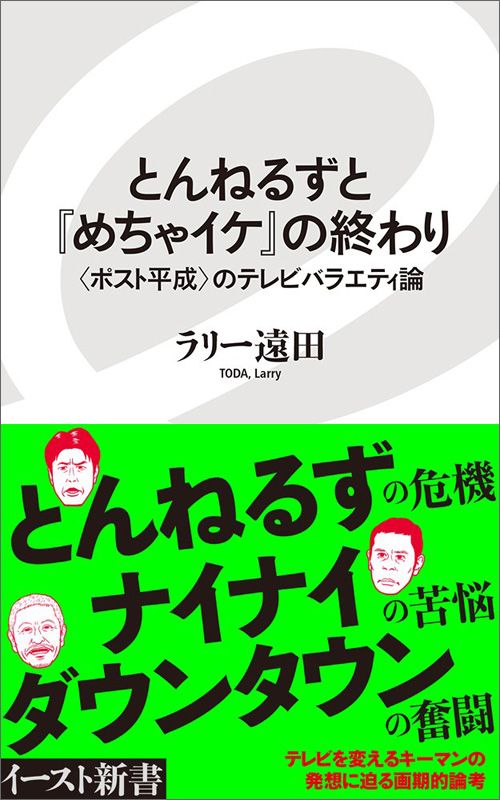

※本稿は、ラリー遠田『とんねるずと『めちゃイケ』の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論 』(イースト新書)の第4章「なぜ、『アメトーーク!』『ゴッドタン』『水ダウ』はウケているのか」を再編集したものです。

■攻めの姿勢を貫く『水曜日のダウンタウン』

『水曜日のダウンタウン』(TBS)は、夜10時台というプライムタイムの放送枠でありながら攻めの姿勢を貫き、数々の伝説的な企画を手がけて世間に話題を振りまいてきた。問題を起こしてBPO(放送倫理・番組放送機構)に意見書が寄せられたり、炎上的な騒動を起こしたりしたこともある一方で、チャレンジングな企画内容は業界内で高く評価され、二度のギャラクシー賞を受賞している。

熱心なテレビ視聴者やお笑いファンはもちろん、その面白さは一般レベルにも浸透している。いまではTBSを代表するバラエティ番組のひとつに成長したと言っていいだろう。

この放送枠では、もともとダウンタウンのバラエティ番組『リンカーン』が放送されていた。その終了後に始まった教養バラエティの『100秒博士アカデミー』が短命に終わり、次にダウンタウンを起用して別の番組を新たに立ち上げることになった。そこで、気鋭のディレクターである藤井健太郎に白羽の矢が立った。

■スタッフがダウンタウンと勝負する

藤井は、これまでに『クイズ☆タレント名鑑』『テベ・コンヒーロ』などの番組を手がけてきた。最近の地上波テレビでは見られないような“悪意”のある笑いを追求する番組作りを得意としている。

そんな藤井がダウンタウンをMCに据えて新たにつくったのは「説を検証する」という形式の番組だった。プレゼンターとして毎回芸人がスタジオに出てきて、ひとつの説をプレゼンする。その検証の過程がVTRとして流される。最後にダウンタウンやスタジオのゲストがそれにコメントをする。

この番組の特徴は、ダウンタウンの番組でありながら、ダウンタウン自体の面白さをメインにしていないということだ。番組スタッフが面白VTRをつくって、スタジオにいるダウンタウンと真正面から対峙する。面白さで純粋に勝負を挑んでいるのだ。この点こそが、ほかにはない大きな特徴である。

■受け皿が広い「説」フォーマット

この番組の面白さの秘密は、「説」自体の面白さと、それを検証する過程の面白さに分けられる。藤井はこの番組で取り上げる説を選ぶときの基準をいくつか持っている。「説」自体を聞いただけで面白いと思えるかどうか、検証の結論に興味が持てるかどうか、結論に至るまでの過程が面白くできるかどうか、の3つだ。

説のフレーズを聞いただけで笑ってしまうようなものもあれば、結果が気になるようなものもある。「説」という、なんにでも対応可能な受け皿の広いフォーマットを用意することで、さまざまなテイストの企画を試すことができる。

この番組の特徴は、説の立証を厳密にやるということだ。検証VTRをつくる過程では、余分なヤラセや不正をしないのはもちろん、視聴者の目線に寄り添った演出で見せていく。

■小さな違和感を見逃さない

例えば、「ストッキング被って水に落ちるやつ、誰がやっても面白い説」という企画で、何人かの芸能人がストッキングを顔に被ってウォータースライダーを滑り降りた。そこで、俳優の中村昌也が挑戦したときのこと。中村は不自然なほど大げさにもがき苦しむそぶりを見せていた。正直、気になるほどではない。しかし、ちょっとした違和感はあるため、リアクションとして素直に笑えるほどのものではない。

こういうときに、藤井はそれを見過ごしてそのまま流すということをしない。なぜなら、実際には面白くないものを面白いものとして視聴者に見せるのは誠実ではないと考えているからだ。VTRを撮るために事前にどんなに準備をしていても、想定していた通りにならないことはあるし、予想外の結果になってしまうこともある。

しかし、そこで結果を歪めてしまってはいけないし、笑えないものを笑えないままで見せてしまってはいけない。そこにひと工夫が必要なのだ、というのが藤井の考えである。結局、中村の大げさなリアクションの映像を見せたあと、リプレイのシーンでこんなナレーションを流した。

(藤井健太郎著『悪意とこだわりの演出術』)

意地の悪いナレーションを入れることで、中村の行為で生まれた違和感を強調して、そこに笑いどころをつくるという荒技である。藤井は、これこそが視聴者に対して誠実な態度なのだと考えている。面白くないものを編集やテロップなどで面白かったように見せることは不可能ではない。だが、それはやりたくないと藤井は考えている。それをやるぐらいなら、撮れたものはありのままに見せて、別の切り口で笑いを作ればいい。

また、説によっては、検証がうまくいかなかったり、はっきりした結論が出なかったりすることもある。そういうときにも、結果そのものを強引に変えてしまったりはせずに、VTRの見せ方を工夫することで、何とかオチをつけようとする。

そういうやり方を取り入れたほうが、毎回そこそこの着地をする企画ばかりになるより、「今回はどうなるんだろう?」と興味を持って見てもらいやすいからだ。通常であれば、ほとんどのバラエティ番組では、あらかじめ企画の着地点を定めておいてから動き出すものだ。

だが、『水曜日のダウンタウン』ではあえてそれを行わない。もちろん、VTRをつくるのための下準備や後処理はきっちりやるのだが、現場では起こったことをなるべくそのまま撮ろうとする。そこで生じたことをそのまま素材にして、どう面白くするかは後処理のときに考えればいい、という方法をとっている。この徹底した割り切りが、この番組独特のカラーになっている。

■悪意は面白くするための手段

また、この番組を語るためのキーワードとして「悪意」というものがある。藤井は過去の番組でも一貫して「悪意のある番組づくりが得意」だという評判がある。藤井自身は自分に悪意があるとは思ってはいないようだ。あくまでも、番組を面白くするための手法のひとつとして、意図的に取材対象者や出演者をからかったり、おとしめたりするように見せる演出をすることがあり、それが「悪意がある」と思われているだけなのだという。

そうはいっても、良識ある人が見たら眉をひそめるような演出がときどきあるというのも事実だ。だが、そういうところがこの番組独自の面白さでもある。悪意があると言っても、あからさまに誰かをおとしめるようなことはない。

ただ、VTRのなかでさりげなくそれっぽいことをしかけておいて、それを見ているダウンタウンやゲストが、そこにツッコミを入れる場面はよく見受けられる。ここで言う悪意とは「ボケ」の一種であり、それはスタジオで見る出演者やテレビで見ている視聴者がツッコミを入れる前提で成立しているものなのだ。

また、藤井には「丁寧に説明しすぎない」というこだわりもある。いまのテレビでは、すべてをわかりやすくしようとしすぎる傾向がある。なんでもわかりやすくしてしまうと、すでにみんなが知っていることしかテレビに出てこなくなり、テレビが刺激のない退屈なメディアとなってしまう。そうではなく、自分にはわからないけれども、なんとなくそういうものがあるのだなあ、という感じのものがテレビにあってもいいだろう、というのが藤井の考え方だ。

例えば、藤井は女優の松島トモ子を自分の番組で何度も起用している。松島はライオンに噛まれたことで有名な女優だ。松島がライオンに噛まれたという情報は、若い世代は知らないかもしれない。だからといって、松島を使うことを避けていたら、テレビは限られた狭い範囲のなかだけでキャスティングをすることになってしまう。そうなってはいけないと藤井は考えている。

だから、藤井のつくる番組には独特の大胆なキャスティングがある。『水曜日のダウンタウン』でも、「ミスターSASUKE」こと山田勝己など、ほかではあまり見かけないタレントを積極的に起用する。それが、この番組に圧倒的なオリジナリティを生んでいる。

■膨大な情報を「サンプリング」する

藤井は学生時代にサークル活動も部活動もいっさいやらずに、ひたすら音楽、読書、映画、格闘技などの文化を吸収してきたという。いろいろな分野への幅広い知識と好奇心が、彼の手がける番組のカルチャー的な引き出しの多さにつながっている。

また、ヒップホップに造詣が深い藤井は、自分を「サンプリング世代」だと自負している。ヒップホップでは、ほかの音楽などに影響を受けて、それをアレンジしたり、楽曲のなかに組み込んだりして自分の作品をつくるのはよくあることだ。

藤井自身も、そのようなかたちで、膨大な量の情報のなかから自分なりのサンプリングをして番組をつくっている。それは、サブカルチャー的な情報の場合もあれば、過去の番組の企画や演出の場合もある。過去のテレビで見た企画を別の題材と組み合わせることで、新しい企画が生まれる。そのように、知っていることの掛け合わせで新しい企画を生み出している。

また、藤井は理詰めで番組をつくるタイプだ。細かい設定の矛盾などをかなり気にする。ディテールを詰めるのが得意で、豪快でスケールの大きい番組づくりは苦手だと自負している。ただ、そんな藤井も、時には演出で感覚に頼ることもある。安田大サーカルのクロちゃんに対する目隠し演出などはその典型例だ。

『水曜日のダウンタウン』が始まる前に藤井が手がけた『チーム有吉』という特番で、目隠しをしたクロちゃんが何も聞かされないまま、スタジオにいるおぎやはぎと有吉弘行のところに連れてこられる、という企画があった。これに関して、藤井の頭のなかにはまるで計算も勝算もなかったのだが、なんとなく「面白くなるんじゃないか」という直感だけがあったという。実際、有吉とおぎやはぎの質問責めによって、その場は面白くなり、このうえない盛り上がりを見せた。

■“モンスター”クロちゃんの面白さを引き出す

ここで手ごたえをつかんだ藤井は『水曜日のダウンタウン』でも折に触れてクロちゃんを起用して、さまざまなドッキリ企画の餌食にしている。理不尽な目にあってもポジティブを貫き、ウソをつきながらアイドルを気取るクロちゃんの面白さは、この番組で引き出され、いまやプチブレーク状態になっている。

藤井がこれまでに手がけてきた番組は、なかなか視聴率が取れないということに悩まされてきた。『クイズ☆タレント名鑑』も、一部のファンには高評価を受けながらも、視聴率がともなわず、打ち切りの憂き目にあった。

一方、『水曜日のダウンタウン』は、内容の面白さに加えて、ダウンタウンというタレントのブランド力もあって、プライムタイムのバラエティとしてまずまずの好調を維持している。おとなしいものが増えている時代に、この番組からは間違いなく攻めの姿勢が感じられる。これからも十分に期待ができそうだ。

----------

ライター、お笑い評論家

1979年生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、ライター、お笑い評論家として多方面で活動。お笑いムック『コメ旬』(キネマ旬報社)の編集長を務める。主な著書に『なぜ、とんねるずとダウンタウンは仲が悪いと言われるのか?』(コア新書)、『逆襲する山里亮太 これからのお笑いをリードする7人の男たち』(双葉社)、『とんねるずと『めちゃイケ』の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論 』(イースト新書)など多数。

----------

(ライター、お笑い評論家 ラリー 遠田)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

武道館ライブ開催を発表した「とんねるず」の魅力に再注目! 世間で報じられる「オワコン化」の真相とは

オールアバウト / 2024年4月18日 20時50分

-

収録で芸人骨折も炎上せず 『水曜日のダウンタウン』はなぜ批判の声を抑えられるのか

マイナビニュース / 2024年4月10日 11時0分

-

「水ダウ」企画力冴える清春回…お笑いバラエティーで“脱出企画”が好評のワケと今後注目の番組は?

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年3月25日 10時56分

-

「水曜日のダウンタウン」異例の“前週とほぼ同じ放送内容” 理由が話題に

モデルプレス / 2024年3月21日 13時41分

-

『水曜日のダウンタウン』先週のまま放送? 予算切れを正直に告白 申し訳程度の間違い探し7個付きで

ORICON NEWS / 2024年3月20日 22時57分

ランキング

-

1「守秘義務で反論できず」「医療機関はサンドバッグ」 グーグル集団訴訟で原告団長の医師

産経ニュース / 2024年4月18日 21時3分

-

2南海トラフとメカニズム相違 愛媛・高知震度6弱 関連否定も専門家「警戒必要」

産経ニュース / 2024年4月18日 22時0分

-

3「漫画村」元運営者「見せしめにするための裁判」 17億支払い命令に「ものすごい不満」訴える

J-CASTニュース / 2024年4月18日 19時52分

-

440代女性理事長がパワハラか 「屋上から飛び降りるか聞かれた」5年で78人の教職員が退職 長崎・佐世保実業高校など運営

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年4月18日 19時33分

-

5社員に向かって「意外とお腹太ってるね」いなば食品の女帝・稲葉優子会長(54)の“嫌がらせ”肉声《独占入手》

文春オンライン / 2024年4月18日 20時45分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください