3割が亡くなる「小児がん」という不条理

プレジデントオンライン / 2018年12月4日 9時15分

――多忙な医師としての仕事をしながら、それでも取材をして本を書くのはどうしてですか。

医師である僕が「書くこと」を始めたのは、今から10年前のことでした。『命のカレンダー』(現在は『小児がん外科医』に改題されて中央文庫)という本で、大学病院に勤めた19年間で出会った子供たちについて書いたものです。

1987年に医学部を卒業した僕は、それからの19年間、大学病院で小児がんの専門医として働いてきました。

僕は大学病院で203人の小児がんの子供たちを治療しました。その日々はまさに子供たちと一緒に病と闘うようなものでした。小児がんと言えば白血病を想像しますが、僕の専門は小児固形がん。患者の亡くなる率は高く、7割の子を助けることができた一方で、3割の子は亡くなっていきました。

■「子供を失う」という言葉にしがたい悲劇

当時は毎日の治療で必死でしたが、病院を離れてみて心に焼き付いているのは、やはり助けられなかった子供たちのことでした。僕はその現場を離れたとき、どうしてもその子供たちについて書いておかなければならない、と思ったのです。

子供を失うということは、親にとって言葉にしがたい悲劇です。多くの人たちが普通に社会生活を営んでいるまさにいまこの瞬間も、わが子が死んでしまうのではないかと毎日、考えている家族がいます。家族は365日病棟に泊まり込んでいます。そして、抗がん剤を投与されている子供の傍らに寄り添う母親たちは、毎朝、目覚める度にわが子の口元に手のひらをかざして、息をしているかどうか確かめるのです。そんな母親たちの姿を、僕はずっと見てきました。

ただ、小児がんの病棟がどれほど過酷であっても、僕にはそこから逃げ出したくなるという気持ちはありませんでした。ある程度の治療をすると、その子がもう助からないことが分かります。あと一年、あるいはあと半年といった判断がなされた後、医師としての自分の仕事は、家族がその死をどう乗り越えるかを一緒に考えていくことでもありました。

この世界にはそのような不安と哀しみの中で生きている人たちがいる。それは当時の若い僕にとっても衝撃でした。その人たちの姿をもっと知ってもらいたい、と思って本を書いたのです。

――その次に重度の染色体異常の子を持つ家族のことをテーマにしていますね。

その後、小児科のクリニックを開業したのですが、長くこうした仕事をしていると、生まれながらに非常に重い奇形を持ったお子さんに出会うわけです。

例えば脳に重い障害があると同時に、外科的な病気があった場合、僕らは子供の命を助けるために手術をします。しかし、そうしたケースでは命が助かっても、脳には障害が残る。重い脳の障害を抱えたまま、その子は後の人生を生きていくことになります。

それをどう捉えるかについては、医師の中にもさまざまな考え方の人がいます。そこまで重い障害が脳に残るのであれば、外科的な手術をやるべきではないという意見もあるでしょう。

ただ、大学病院にいたときの僕は生命に対する理想主義者というか、とにかく命は助けなければならない、と単純に考える医師でした。そもそも医師の仕事は日々、大変に忙しく、障害を持って生まれた子供が、後にどんな人生を送っていくことになるのかを、仲間や先輩たちととことん話し合い、十分に理解を深めようとする機会が結局はありませんでした。

■障害児を授かり、人生を共に生きることの重さ

19年間務めた大学病院を辞めて開業医になったとき、僕はまず、そのことをじっくり考えてみようと思ったんです。障害児を授かり、その障害を受容し、その子と人生を共に生きていくということが、親にとって、家族にとってどれだけ重いことであるかを、医師である以上一度は知らなければないと感じていたからです。

そんなときに出会ったのが、『運命の子』という本で描いた重い染色体異常のある子を持つ一組の家族でした。

お子さんを診ていた総合病院の医師から主治医になってほしいと頼まれ、迷った末に引き受けました。主治医といっても予防接種を打ったり、便秘があればちょっとした座薬を持って行ったりという程度の話ですが、当時は僕も家族も手探りの状態でした。

その子は13トリソミーという染色体異常を持ち、短命であることが運命づけられた子でした。親たちも自分の子供が重度の障害を持つことを受け入れきれていなかったし、僕自身も彼らがその子をどう受け入れればいいのかが分かりませんでした。僕は地元の主治医として彼らとかかわり、そのことを一緒に考える立場になったのです。それは医師である僕にとって、障害を持って生まれてきた子をご家族が受け入れていく過程を、リアルタイムで共有する体験でもありました。

■障害児を受容するとはどのようなことなのか

そのとき実感したのは、健常児を授かる人生に対して、障害児を育てるという人生が単純に悲しかったり、不幸だったりするとは言えないということです。染色体異常の子も一個の生を懸命に生きており、親もまたさまざまな困難の中で子育てをしながら、わが子の障害を受け入れ始め、さまざまな喜びや幸福を感じる日々を送っていたからです。

以来、僕は障害児を受容するとはどのようなことなのかを、もっと深く知りたいと思うようになりました。そうして2017年には、在宅で呼吸器を付けた子と家族の日々を描いた『呼吸器の子』という本も書きました。

――障害の受容がテーマになったわけですね。

それは第1作を書いたときから、変わっていないのかもしれません。

自分の子供ががんになって死んでしまうことは、この世界における大きな不条理です。人は親から順番に死んでいくものであり、自分の子供が3歳で小児がんにかかり、4歳で死んでしまったら、それほどの悲しみと不条理はありません。

しかし、そこで僕が目にしたのは、それがどれほど困難なことであっても、時間とともにわが子の死をどこかで受け入れ、その死を抱きしめながら、それでも生きていこうとする親たちの姿でした。どれほど困難であっても、その死を受け入れ、死を抱きしめながら、それでも生きていく親たちの姿――そのように不条理を抱えて生きていく姿を長いあいだ見てきたことが、こうした本を書き続ける僕の原点になっています。

■不条理を乗り越えて生きようとする人間の本質をみた

だから、僕が本を書く理由は「発達障害について知ってほしい」「トリソミーや在宅呼吸器のことを理解してもらいたい」といった啓蒙のみではありません。

人は健常者でも障害者でも、生きていく上でさまざまな不条理を経験します。理由の分からない苦痛を背負わされたり、乗り越えられるか分からない壁にぶつかったりと、それぞれの人生の中で不条理を生きるのが人間です。

人生における不条理は受け入れるしかないし、乗り越えるしかないものです。そして、人間の歴史はそうした不条理をはね返すことで進歩してきたのではないでしょうか。その意味で僕が病気や障害を持つ子の家族を描き続けてきたのは、そうした親たちの姿に、不条理を乗り越えて生きようとする人間の本質を見ているからなのだと思っています。

----------

医師

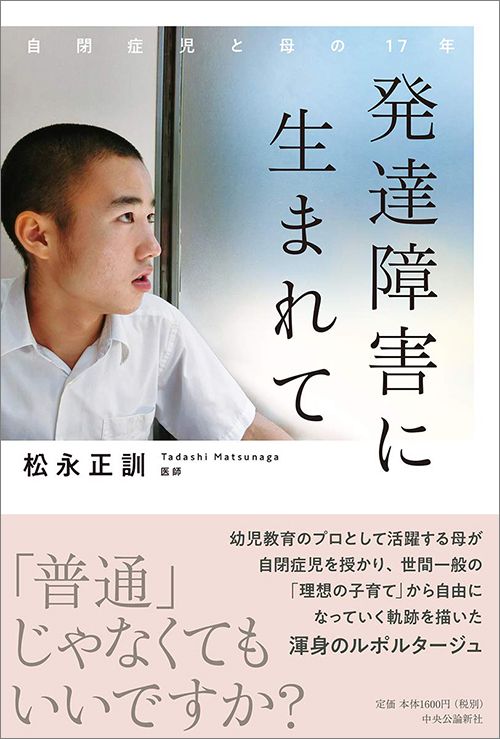

1961年、東京都生まれ。87年千葉大学医学部を卒業し、小児外科医となる。日本小児外科学会・会長特別表彰など受賞歴多数。2006年より「松永クリニック小児科・小児外科」院長。13年『運命の子 トリソミー 短命という定めの男の子を授かった家族の物語』(小学館)で第20回小学館ノンフィクション大賞を受賞。著書に『小児がん外科医 君たちが教えてくれたこと』(中公文庫)、『呼吸器の子』(現代書館)など、近著に『発達障害に生まれて 自閉症児と母の17年』(中央公論新社)がある。

----------

(医師 松永 正訓 聞き手・構成=稲泉連 撮影=プレジデントオンライン編集部)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

発達障害児を育てて23年…「何も起こらないことが幸せ」と気付いた母の「10の教訓」

オトナンサー / 2024年4月14日 8時10分

-

「わたしの人生、なぜ弟に縛られなきゃいけないの?」障がい者の”きょうだい”に生まれて 弟を溺愛した母の遺品整理で気づいた「ああ、私は傷ついていたんだ」

RKB毎日放送 / 2024年4月12日 16時1分

-

開業以来、最高月収を更新。大きな声ではいえない「コロナ禍で開業医がめちゃくちゃ儲かった理由」勤務医はただただ疲弊だったのに

集英社オンライン / 2024年4月10日 11時0分

-

こどもホスピスフォーラム 重い病気の子どもと家族を支える/千葉市

チバテレ+プラス / 2024年3月23日 18時0分

-

「すぐ死ぬために生まれてくるようなもの」…お腹の子が「生存率10%」と告げられた母親がそれから取った行動

プレジデントオンライン / 2024年3月22日 7時15分

ランキング

-

1少人数学級・特別支援学級・産育休…少子化でも教員が足りなくなる3つの理由

産経ニュース / 2024年4月19日 19時41分

-

2東海道新幹線の「個室」が100系以来、四半世紀ぶりに復活! 「どこに設けられる?」JR東海に聞いた

オールアバウト / 2024年4月19日 21時45分

-

3家族が認知症?"円満に"検査を促す「誘い方」 「病院になんて行きたくない」と言われたら?

東洋経済オンライン / 2024年4月19日 17時0分

-

4SNSでも「かわいい」「癒し」と話題に! セリアで急増中の「シマエナガ」グッズ15選【一挙紹介】

オールアバウト / 2024年4月18日 20時45分

-

5渋滞へトラックが「ノーブレーキ突入」衝撃の映像!? NEXCO緊急の注意喚起が話題に「運転の上手い人はこんなことしません!」

くるまのニュース / 2024年4月19日 7時40分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください