なぜ有吉は超人気芸人に成り上がれたのか

プレジデントオンライン / 2019年3月22日 9時15分

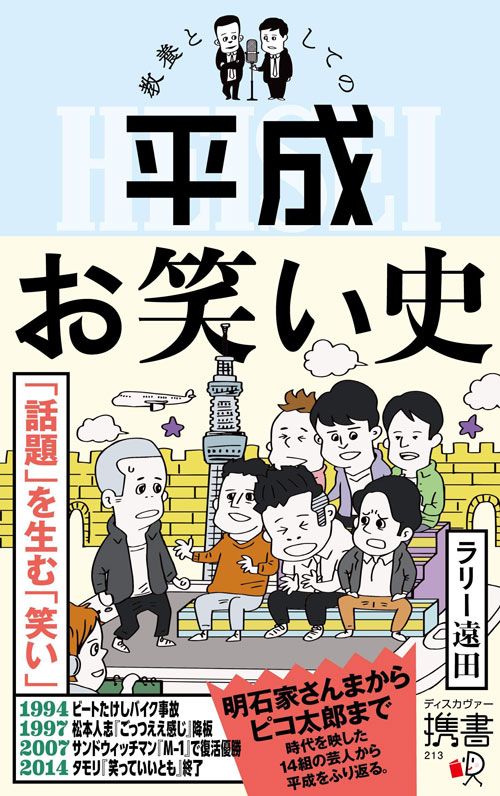

※本稿は、ラリー遠田『教養としての平成お笑い史』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)の第8章「2007年(平成19年)有吉弘行、品川祐に『おしゃべりクソ野郎』発言」を再編集したものです。

■「ひな壇」システムの誕生

2000年代に入り、テレビバラエティの世界では芸人が飽和状態になっていた。90年代半ばには『タモリのSUPERボキャブラ天国』『進め!電波少年』という2つの番組がブームになり、それぞれから多くの若手芸人が輩出された。

だが、その中で冠番組を持つようなポジションまで上り詰められたのはほんの一握りだった。それ以外の芸人はそこまでたどり着けないまま、市場にあふれることになった。

そんな彼らの才能を有効活用するための場所として「ひな壇」というシステムが生み出された。スタジオに階段状のステージを設けて、そこに芸人を座らせて、トークをさせる。多くの芸人が順番に面白いエピソードを話していけば、自然と面白い番組ができる。また、その過程では芸人同士のやり取りで化学反応が起こって新たな笑いが生まれる、というメリットもあった。

ひな壇を世に広めたのが『アメトーーク!』(テレビ朝日系)である。この番組で多くの視聴者はひな壇の楽しみ方を知り、新しい世代の芸人の面白さに目覚めた。ここでは同世代の多くの芸人が火花を散らしていた。その中に2人の対照的なキャリアをたどった芸人がいた。有吉弘行と品川祐である。

■ひたすらテレビを観るだけの日々

有吉は猿岩石というコンビで『進め!電波少年』(日本テレビ系)の「ユーラシア大陸横断ヒッチハイク」という企画に参加した。これがきっかけで大ブレークを果たしたのだが、その後しばらくすると仕事がなくなってしまい、「一発屋」と呼ばれるようになっていた。

鳴かず飛ばずのままコンビは解散し、仕事もほぼゼロになり、絶望的な状況を経験した。毎日毎日ひたすら家にこもってテレビを見るだけ。食事は1日1食、スーパーで安く売られている見切り品を買っていた。

だが、有吉はそこから奇跡的に這い上がった。『内村プロデュース』(テレビ朝日系)に出演して、裸になって暴れるような無茶をする柄の悪いキャラクターを出していった。それらの仕事が業界内で評価されて、『アメトーーク!』にも呼ばれるようになっていた。

■品川のキャリアは順風満帆だった

一方の品川は、芸人としてのキャリアは順風満帆だった。よしもとのお笑い養成所「NSC東京」の1期生だった品川は、品川庄司というコンビで銀座7丁目劇場に出演していた。そこでネタを磨き、『爆笑オンエアバトル』(NHK)などでもネタが評価されて好成績を収めた。

負けん気が強くて口が達者だった品川は、バラエティ番組でも早くから目立っていた。2001年には冠番組『品庄内閣』(TBS系)が始まった。その後、品川はひな壇という居場所を見つけて、そこで自分の存在をアピールした。

そもそも、「ひな壇芸人」という言葉を世の中に広めたのも彼である。『アメトーーク!』の中で「ひな壇芸人」という企画を自らプレゼンして実現させた。この企画では、自分がひな壇に座っているときにどんなことを考えて、どういうテクニックを使って目立とうとしているのか、などということを赤裸々に語った。品川はひな壇という新時代の戦場で、自分の強さに揺るぎない自信を持っていた。

また、品川は文化人としても評価されつつあった。2006年に半自伝的小説『ドロップ』(リトルモア)を出版すると、これが30万部を超えるベストセラーになった。その後、ブログ本、料理本の出版、映画監督業を手がけるようになる。文化人としてのマルチな活動が始まろうとしていた。

■有吉が「売れる音がした」おしゃクソ事変

そんな2人が運命的な瞬間を迎えた。お笑い好きならば誰もが知る「おしゃクソ事変」である。それが起こったのは2007年8月23日放送の『アメトーーク!』だった。

そこで有吉は、ひな壇に並ぶ共演者たちに「世間のイメージを一言で伝える」ということをやっていた。チュートリアルの徳井義実には「変態ニヤケ男」、福田充徳には「アブラムシ」などとあだ名を付けていた。

ここで出演者の1人である品川を指して「おしゃべりクソ野郎」と言ったところ、客席が揺れるほどの大爆笑が起こったのである。のちに品川もこう振り返っている。

(『女性セブン』2014年1月9・16日号)

有吉自身にもそれは驚きの体験だった。これまで芸人として10年以上もキャリアを重ねてきた中で、ここまで爆発的にウケるのは初めてだったからだ。そのとき、「ああ、こういうのがお笑いなんだ」と気付いた。有吉が何かに目覚めた瞬間だった。

■なぜ「おしゃクソ」はそんなにウケたのか

言われた直後のリアクションを見ると、品川は明らかに自分が言われたことの重さに気付いていない。「おしゃべりクソ野郎で売れないでしょ」などとのんきなことを言っている。この時点では、品川は自分が他人をイジる側の人間だと思っていたため、イジられることを不愉快に思っていた。だから、有吉の言葉をまともに受け止めようとしていなかったのだ。

だが、このときの品川の理解は間違っていた。有吉は「いろいろな人にあだ名を付けていく中で、品川だけに特別にひどいあだ名を付ける」というボケを放ったわけではなかった。実は、芸人たちも、スタジオにいた観客も、視聴者も、誰もがみんな、潜在的に品川のことを「なんとなく鼻につく」と感じていた。その潜在的な気分を有吉が「おしゃべりクソ野郎」という言葉で端的に表現してくれたことに感動したのだ。

「おしゃべりクソ野郎」は決して言いすぎではない。当時の品川がかもし出していたいけすかない雰囲気をそのまま正しく言い当てていた。だから、みんなが笑った。このとき、有吉は新しい笑いの扉に手をかけていた。

■あだ名芸で見せた絶妙なバランス感覚

「おしゃべりクソ野郎」の衝撃は業界内でまたたく間に広まった。有吉はあらゆるバラエティ番組に呼ばれるようになり、そこで出演者たちにあだ名を付けることを求められた。「あだ名芸」には絶妙なバランス感覚が必要だ。少しでも「違う」と思われてしまったら笑いにならないし、本人から反感を買ってしまうかもしれない。

そこを有吉は巧みに乗り切った。あだ名を付ければ確実に笑いを取ってみせた。ベッキーに対する「元気の押し売り」、和田アキ子に対する「リズム&暴力」など、のちのちまで語り継がれる名作もたくさんあった。

そうやって結果を出し続けて、有吉はこの怒涛の「あだ名バブル期」を乗り切った。主要なバラエティ番組を一周してからも、その勢いは衰えなかった。

ここから有吉の快進撃が始まった。ひな壇で確実に笑いを取る「点取り屋」として重宝され、各番組に引っ張りだこになった。2011年には「テレビ番組出演本数ランキング」で1位を獲得。現代を代表するテレビタレントの1人となった。

■毒の濃度を自在に調整できる強み

2011年以降には『有吉反省会』『有吉ゼミ』『有吉弘行のダレトク!?』などの冠番組が始まり、MCの仕事が増加していった。数字が伴わなければあとが続かないものだが、有吉はそこでも見事に結果を出した。冠番組はどれも人気になり、レギュラーはさらに増えていった。

有吉というと毒舌のイメージがあるが、実は猛毒を吐いていたのは初期の頃だけだ。特にMCになってからはきつい毒舌は鳴りを潜め、進行に徹する場面が目立った。MCになってからの有吉は、番組の時間枠や内容に合わせて毒の濃度を自在に調整することができる。

出始めた頃に最も濃い部分を見せてブレークしたことで、視聴者の中にはその毒の余韻が残っている。それをベースにして、有吉は毒の濃さを使い分けて、当代随一のテレビスターになることに成功した。

■ひな壇に最適化した品川、秩序を破壊した有吉

有吉と品川の2人を比べてみると、目の前にある「ひな壇」という戦場における戦い方の違いが、結果の違いにつながったと考えられる。

品川は、ひな壇で勝つための戦略を研究し、それを実践してひな壇芸人の代表格になった。そのテクニックを訳知り顔でテレビで披露するまでになった。

一方の有吉は、ひな壇に出ていながら、ひな壇のルールを変えてしまったようなところがある。芸人同士で和気あいあいと協力し合うのではなく、不意打ちで厳しい言葉をぶつけて強引に笑いをもぎ取った。いわば、有吉は、ひな壇というあらかじめ用意されたゲームを攻略しようとするのではなく、ゲームソフトを本体から引っこ抜き、別のゲームを自ら始めたのである。

ひな壇で威張っている品川を「お前なんか、ただのおしゃべりクソ野郎だろ」と突き放すのは、ある意味でひな壇というシステムの否定でもある。だが、それは、視聴者から品川がどう見えているのかということに関して、ど真ん中の正解を突いていた。だからあれほどウケたのだ。

■自分を含めて「すべてクソ」の批評精神

品川になくて有吉にあるもの。それは、自分を含むすべての存在を「クソ」と突き放す徹底した批評精神である。それは斜めから見ることがスタンダードになりつつある時代の空気にもぴったり合っていた。

この時期、ネットの普及によって、テレビをネタとして楽しむ風潮が生まれた。テレビの中で行われていることを素材として、SNSなどでそれに対してツッコミを入れたり、意見を交わしたりしながら楽しむというやり方が広まってきたのだ。テレビの世界が手の届かない特別な場所ではなくなった。ツッコミ目線でテレビを見るということが一般的になった。

共演者にも本音ベースの厳しい言葉を投げかける有吉は、そんな視聴者にとって最も信頼できる存在となる。有吉は「毒舌」だと言われることもあるが、無理に誰かを悪く言おうとしているわけではない。彼は常にテレビを見ている側の目線に立ち、彼らにとって深く刺さる言葉を選んでいるにすぎない。それが結果として毒々しく見えることもある、というだけのことだ。

有吉は徹底的にへりくだる。品川はクソ野郎だし、自分もクソ野郎だ。芸能人なんてそんなものだ。彼にはそんな割り切りがある。

■テレビが建前を捨てた瞬間だった

かつてのテレビは、視聴者に華やかな夢を見せるものだった。だが、今のテレビは、徹底的にリアルを突きつける。テレビに出るタレントは、テレビそのものに対しても批評的でなければいけないという時代が訪れた。有吉やマツコ・デラックスのような批評精神のあるタレントが人気を博しているのはそのためだ。

歴史がイエス生誕の以前と以後に分けられるように、テレビの歴史も「おしゃクソ事変」の以前と以後に分けられる。あの瞬間からテレビは建前を捨てて、より本音志向になったのだ。

----------

ライター、お笑い評論家

1979年生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、ライター、お笑い評論家として多方面で活動。お笑いムック『コメ旬』(キネマ旬報社)の編集長を務める。主な著書に『教養としての平成お笑い史』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『とんねるずと『めちゃイケ』の終わり〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』(イースト新書)、『なぜ、とんねるずとダウンタウンは仲が悪いと言われるのか?』(コア新書)など多数。

----------

(ライター、お笑い評論家 ラリー 遠田 写真=時事通信フォト)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

占い嫌いの有吉弘行が“的中”を認めた占い師 島崎和歌子も「あれスゴいよね」

Sirabee / 2024年4月16日 10時0分

-

渋谷凪咲は抜群のお笑いセンスを持った超逸材! TV界の“救世主”になる可能性も(高倉文紀)

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年4月11日 9時26分

-

「太田プロ所属お笑い芸人」の人気ランキング! 2位「劇団ひとり」、1位は?

オールアバウト / 2024年4月10日 13時20分

-

『タレントパワーランキング』がバラエティ番組「有吉の壁」に出演している芸人ランキングを発表!WEBサイト『タレントパワーランキング』ランキング企画第317弾!!

PR TIMES / 2024年3月30日 11時40分

-

「めっちゃダサかったな」有吉弘行が“路上喫煙の宮根誠司”をぶった斬り、大物司会者に噛みついた真相

週刊女性PRIME / 2024年3月27日 10時50分

ランキング

-

1無印良品「ユニクロ&GUにも負けないコスパ」3つの春夏アイテム

日刊SPA! / 2024年4月16日 8時54分

-

2視力と聴力が低下、軽視される「帯状疱疹」の恐怖 新年度の疲れに要注意、子どもも無縁ではない

東洋経済オンライン / 2024年4月16日 12時30分

-

3美人だけど無理かも… 不潔に見られる女性の特徴7選

KOIGAKU / 2024年4月14日 18時3分

-

4免許の「更新講習」がオンライン化! 「ゴールド免許」以外でも対象、エリアは? 反響は? 24年末にエリア拡大へ

くるまのニュース / 2024年4月16日 9時10分

-

5マツダが「新型3列シートSUV」世界初公開へ! “新”「最上級モデル」まもなく登場! 国内投入の新型「CX-80」 18日に欧州で披露

くるまのニュース / 2024年4月16日 12時50分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください