上皇さまが東京五輪前に"退位"された理由

プレジデントオンライン / 2019年5月23日 9時15分

■国民国家の成立で、必要になったこと

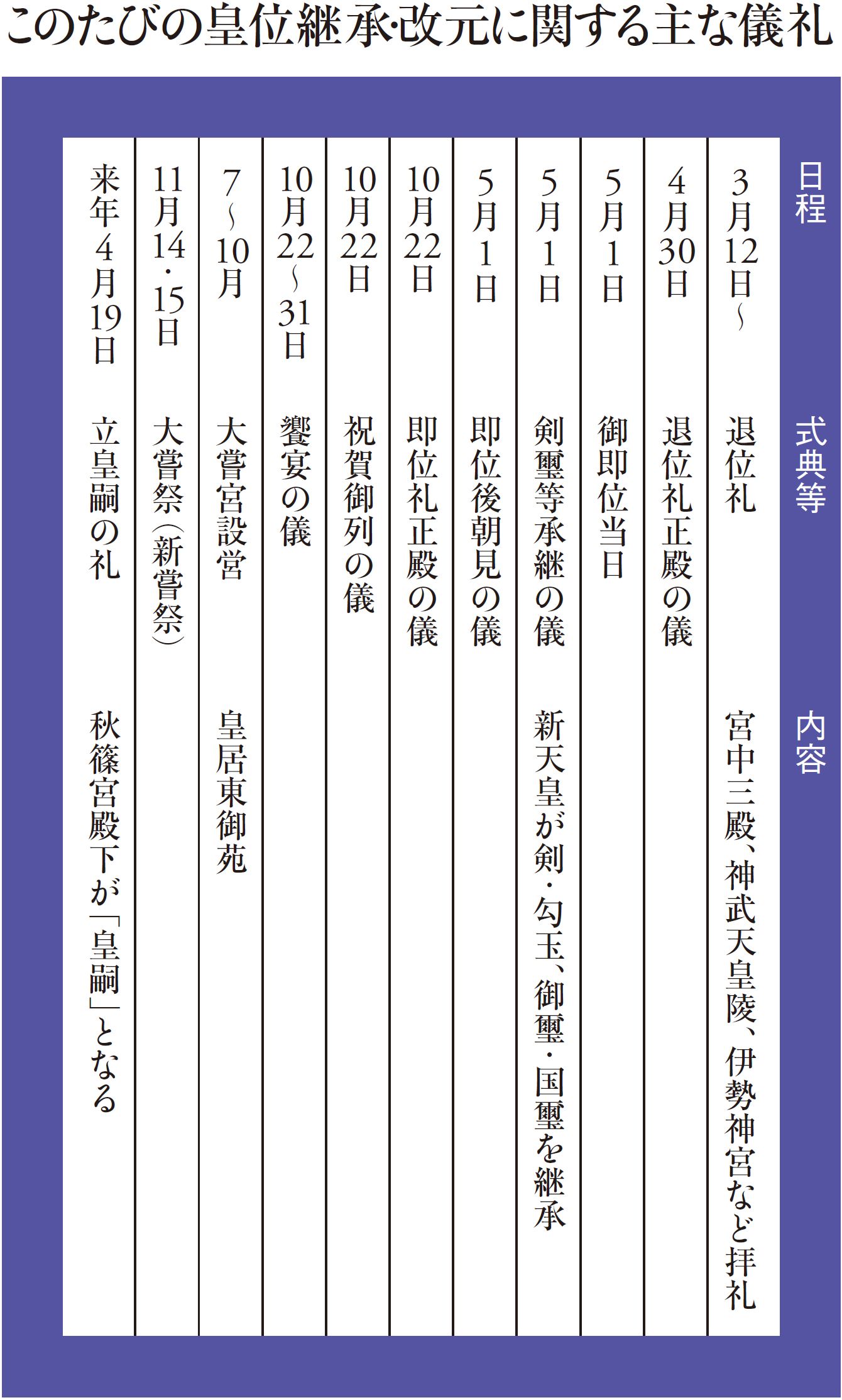

およそ30年続いた「平成」が終わり、5月1日から新元号「令和」のもとで新しい御世が始まります。その後、新しい陛下の即位礼、大嘗祭などさまざまな宮中儀式が何カ月にもわたり執り行われます。現代の民主主義国家である日本において、少々時代遅れにも映るそうした儀式はなぜ行われ、なぜ我々国民はそれが大切だと感じるのか。そのことを考えてみたいと思います。

僕は36歳のときに『天皇の影法師』という作品で作家としてデビューしました。大正から昭和へと元号が変わるときに何が起きたかを、膨大な資料と当時存命だった多数の関係者へのヒヤリングにより描き出し、近代天皇制の成立の深淵に迫ることを目指した一冊です。本作をはじめ『ミカドの肖像』など天皇と日本国をテーマとする一連の作品を書く中で改めて気づかされたのは、明治以降の天皇とは、日本が国民国家へと生まれ変わるために必要とされた最大の「シンボル」だったということです。

国民国家とは、その国に所属意識を持つ「国民」を成員とし、一定の領土を保有する国のことを呼びます。その歴史は意外に新しく、18世紀後半に起きたアメリカ独立戦争とフランス革命に始まり、ドイツとイタリアがそれぞれ統一されて新しい国家が樹立したのは、ようやく19世紀後半になってからのことです。

それ以前の西欧諸国のほとんどは、絶対王政によって中央集権化が進んでいたとはいっても、民衆には中世の封建制以来の地元意識のほうが根強く、広大なフランスやドイツの「国民」と考えるよりは、目に見える範囲の村や町といった小さな地域に帰属意識を持つのが当たり前でした。江戸時代までの日本も同じようなものでした。

日本が近代的な国民国家になるのは、明治政府が成立してからです。それ以前の幕藩体制とは、中央に江戸幕府が存在したとはいえ、現実には日本全土を約300に分割して諸大名が統治する分権型の国でした。そこで生きる人々は、今の都道府県よりも遥かに小さな単位の、ほとんど肉眼で見渡せるほどの空間を「おらが国」と認識し、日々の暮らしを送っていたのです。

そこへ否応なしの変革を迫ったのが、嘉永6(1853)年の黒船来航です。アメリカ海軍のペリー提督が4隻の軍艦で浦賀沖にやってきたことを契機に、日本は欧米列強の植民地化を回避するべく、国民国家へと急激に脱皮していきます。

そのために明治政府が進めたのが、人々の国家に対するイメージの変換です。それぞれの「おらが国」に帰属意識を感じていた国民に対して、新たに「日本という国民国家の一員である」という意識を植えつけなければならない。そのために明治政府はさまざまな手を打つのです。

人々に「日本人」という意識を涵養するためにまず使われたのが「日の丸(太陽)」や「富士山」「白砂青松」といった、現在も日本の象徴として多くの人が頭に浮かべるイメージです。高いところに立てば見渡せるほどの範囲の国(カントリー)から、広大な国土空間を持つ日本国(ネーション)へ……。人々の帰属意識を変えるには、東北の人でも九州の人でも国民全体が統一して持つことができる、抽象的なイメージが必要でした。

作家の三島由紀夫が日本文学研究者のドナルド・キーンと旅行をしていたとき、道中にあった木を三島が指差し、「これは何の木?」と植木屋に聞いたという逸話が残っています。彼の頭の中にある「松の木」は、自然に生えているそれというよりは、能舞台の鏡板に描かれている松の絵のようなものだったのかもしれません。日本という国民国家を新たに成立させるためには、そうした抽象的なイメージが必要だったのです。

■米国大統領が、神に宣誓する理由

そもそも明治以前の日本人は、住む場所が違えば言葉も違い、顔を合わせても意思疎通はなかなか難しかったと思います。薩摩の人にとって越後や津軽の人は外国人のようなものでした。僕自身も若い時分に熊本の山奥に取材に行ったところ、土地の古老の方言がきつくて、まるで意味がわからなかった記憶があります。それほど日本各地で言葉がバラバラだったのです。

そこで明治政府が人工的につくったのが「標準語」です。政府は学校制度を定めると国語教育を通じて、日本全国どこでも通じる言葉を普及させていきました。

同様に国民統合のために使われたのが文部省唱歌です。僕は『唱歌誕生 ふるさとを創った男』という本で、「うさぎ追いしかの山、こぶな釣りしかの川」の歌詞で知られる「故郷」という歌が、どのようにつくられていったか、作詞・作曲者である高野辰之と岡野貞一という2人の男の人生を追って調査しました。2人は「故郷」のほかにも、「紅葉」や「春の小川」「朧月夜」など、文部省唱歌を代表する名曲を数々生み出しています。そこで歌われる「うさぎ追いしかの山」は、日本の国土の心象風景として人々に国民意識を植えつける役割を果たしていったのです。

そして明治政府が日本国最大のシンボルと位置づけたのが「天皇」です。

日本が国として初めて1つにまとまったのは、織田信長から豊臣秀吉、徳川家康へかけての天下人の時代です。ただし、彼らは「天下」という言葉を使って日本全国の統一を成し遂げましたが、そこに「外国」という観念はありません。中国やポルトガルといった交易相手のことは知っていましたが、日本という国はそれらの国々とある種の緊張関係を持って対峙している国際社会の一員なのだ、という認識までは持っていませんでした。

■太古の昔から日本の王であり続けた存在

当然、国民の間にも「黒船が攻めてきたら自分たちの国を守らなければならない」という発想はありません。明治政府は国際社会の中で日本の独立を維持するために、大急ぎで近代的な軍隊をつくり、国家としての制度を整える必要に迫られました。そこで西欧の強国に倣い、「太古の昔から日本の王であり続けた存在」として、天皇を国家の頂点に戴くことにしたのです。

とはいえ、天皇家が「神武天皇から2600年間続いた万世一系の王朝である」という神話が実証的な史実でないことは、明治政府のエリートたちも気づいていました。たとえば陸軍軍医総監や帝室博物館総長・図書頭を歴任した森鴎外は、その生涯の最後に「完璧な元号」をつくるための仕事に取り組みます。

その仕事『元号考』は未完となり、鴎外自身は志半ばで世を去るのですが、国民国家に向き合う彼の気持ちは明治45(1912)年の小説『かのやうに』の中に吐露されています。鴎外は登場人物に次のように言わせました。

「祖先の霊があるかのように背後(うしろ)を顧みて、祖先崇拝をして、義務があるかのように、徳義の道を踏んで、前途に光明を見て進んで行く。(中略)どうしても、かのようにを尊敬する、僕の立場より外に、立場はない」(引用文は現代仮名遣いに改めました=編集部)

神話にもとづく日本の歴史は、実証的・科学的な意味での歴史ではない、と洋行帰りの主人公は考えます。しかしそれを否定してしまえば、生まれたての国民国家・日本の屋台骨を揺るがすことになりかねない。それを防ぐには、虚構を含めすべての儀礼を真実である「かのように」扱わなければならない、と決意するのです。

もちろん元号に関しても同様で、国民国家・日本の統合を保つには、「天皇を始祖とする日本国」「太古から続く元号」という明治国家の建前を厳正に守る必要がある。もしその点をいい加減にしてしまえば、日本を支えるすべての体系が崩れ去ってしまうおそれがある。エリートとして国家への責任感を抱いていた鴎外には、そういう強い危機意識がありました。

ところで、国家統合の最大のシンボルはなぜ天皇だったのでしょうか。

国家には「王」が必要です。それは日本以外の近代国家でも変わりません。たとえば欧州にはイギリスやオランダをはじめ、国王を戴いている立憲君主国が少なくありません。それどころか、王様のいないアメリカでは大統領が「王」の役割を果たしていると見ることもできるのです。

アメリカで現在のような4年に1度の大統領選挙のシステムが定着したのは、成人男性の4人に1人が戦死したとされる悲惨な内戦、南北戦争の後からです。以後のアメリカでは、内戦の代わりに4年ごとに国が真っ2つに分かれる選挙戦を行い、そこで民衆から選ばれた(王としての正統性を得た)大統領のもとで国家を運営します。大統領就任式では必ず、大統領本人が聖書を手に神に対する宣誓を行いますが、あの儀式は「内戦の終了」の宣言であるとともに、「王」としての強大な権力を持つことの正統性を、神から付託されたという宣言なのです。

アメリカのような人工的につくられた民主主義国家であっても、統治者の正統性を国民すべてに納得させるには、単に選挙で決まりましたというだけではなく、神に誓う「儀式」が必要となるのです。このことは、儀式・儀礼・祭事というものの人類史的な意味合いを我々に教えてくれます。

■なぜ陛下は五輪の前に退位されるか

僕たち日本人も、家を建てるときには地鎮祭を行い、結婚式ではクリスチャンでもないのに神父の前で愛を誓い、葬式では意味のわからない僧侶の読経を聞いています。大阪・岸和田の「だんじり」や福岡・博多の「山笠」など、各地で行われている祭礼には「その日のために1年間がんばって働いている」と言い切る大勢の人々が集います。

いずれも近代合理主義的な考え方からは「意味がない」と切り捨てられるかもしれない行為です。しかし我々は、そのような儀式・儀礼を行わなければ、どうにも落ち着きません。むしろ、そのような儀式・儀礼を行うために日々働き、生きているとさえ言えるのです。

その事情は国にとっても同じです。僕が東京都知事のときに、2020年東京オリンピック・パラリンピック(東京五輪)の招致を勝ち取りました。開催が決定した後、一部の人から「たった2週間の五輪に巨額の予算を費やすのは無駄ではないか」と批判を受けましたが、僕はそれを聞いて「人間というものがまったくわかっていないな」と寂しい思いがしました。

五輪とは近代国家にとって最大の「祝祭」です。2週間の五輪開催が決まったことで、日本全体に「五輪を成功させる」という目標ができた。国家レベルでも個人レベルでも、その日を楽しみに、がんばって生きていこうという「祝祭空間」が生まれた。祝祭空間はいわば腐蝕した時間を燃やす、更新する機能を担っているのです。半世紀ぶりの巨大な祝祭によって、この国はもう1度生まれ変わることができる。それが五輪開催の意味なのです。

実は天皇陛下が今、このタイミングで退位をされるのも、東京五輪と無関係ではないと僕は感じています。陛下は85歳とご高齢です。万が一、五輪の直前に健康上の問題が起きたとしたらどうでしょう。昭和天皇の崩御から今上陛下の即位までの期間は約1年ありました。その間、日本全体が喪に服していました。そうした事情をのみ込んだうえでの「退位」のご決意だったのではないかと思うのです。

国にとって、社会にとって、個人にとって、近代合理主義では割り切れない儀式や儀礼は必要です。天皇陛下の譲位や東京五輪の開催といった儀礼・儀式の続く今、僕たちはそのことをよく思い返してみるべきなのです。

----------

作家

大阪府・市特別顧問。1946年、長野県生まれ。『ミカドの肖像』で大宅賞、『日本国の研究』で文藝春秋読者賞を受賞。道路関係四公団民営化推進委員会委員や東京都副知事、知事を歴任。

----------

(作家 猪瀬 直樹 構成=大越 裕 撮影=遠藤素子 写真=AP/AFLO、読売新聞/AFLO、毎日新聞社/AFLO)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【逆説の日本史】国民の人気も絶頂だった大隈重信はなぜ大陸浪人に襲われたのか?

NEWSポストセブン / 2024年4月8日 16時15分

-

「恋をしてもいいのでしょうか」愛子さま、伊勢神宮訪問で直面した不条理な宿縁

週刊女性PRIME / 2024年4月4日 6時0分

-

令和6年春の特別展「夢みる光源氏-公文書館で平安文学ナナメ読み!-」関連イベントの開催

PR TIMES / 2024年3月27日 13時45分

-

なぜ自民党と新聞は「愛子天皇」をタブー視するのか…「国民の声」がスルーされ続ける本当の理由

プレジデントオンライン / 2024年3月27日 13時15分

-

「空が青いのは当たり前ではない」愛子さま中学時代の作文から皇室研究家が読み取った平和への思いと優しさ

プレジデントオンライン / 2024年3月22日 8時15分

ランキング

-

1《盗まれた約1000万円の“純金茶碗”は見つかったが…》オモテの世界では売買できない盗難品を扱う「盗品マーケット」の実態

NEWSポストセブン / 2024年4月19日 11時15分

-

2「命の危険感じる」と批判=東京15区補選で妨害行為―小池都知事

時事通信 / 2024年4月19日 16時14分

-

3「銀歯を100回くらい盗んだ」 九大病院で窃盗容疑の歯科医師 「換金した総額約3000万円に上る」と供述

RKB毎日放送 / 2024年4月19日 11時43分

-

4飼い犬を探しに家を出て行き犬だけ帰ってきた…農道に高齢女性の遺体

RKB毎日放送 / 2024年4月19日 8時6分

-

5小林製薬「紅麹」成分含むサプリメント 「プベルル酸」以外の本来は入っていない複数の物質検出 国立医薬品食品衛生研究所

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年4月19日 17時47分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください