浜田宏一「健全財政という時代遅れな意見にダマされるな」

プレジデントオンライン / 2021年1月19日 9時15分

■成果があったアベノミクス継続を

日夜休日も返上して新型コロナウイルスと立ち向かっていた安倍晋三氏が、最長の首相任期を務めた後、健康上の理由で退任した。安倍前首相には一日も早いご全快をお祈りしたい。

新任の菅義偉首相は、秋田県出身、横浜市会議員から自力で地盤を築き上げてきた政治家である。自民党のどの派閥にも属していない点でもユニークな存在である。

安倍前首相が祖父の岸信介元首相の流れをくむ、いわば政界のプリンスといってよい存在なのに対し、菅新首相は社会を庶民の目から見ることのできる首相である。社会のどこを直せばより能率的な社会になり、どこを直せばより公平な社会になるかを判断する目があると想像できる。派閥の個別利害にとらわれずに済むことは、改革に対する政治的な抵抗をかわすのにも有利であろう。

しかも首相のアドバイザーには、従来の製造大企業や銀行からだけではなく、今や業界の多数を占めるサービス業を代表する者が含まれているといわれるのも、前向きの政策を生むのに有望である。

■菅首相にとっての第1の問題は、「アベノミクス」をどうするかである

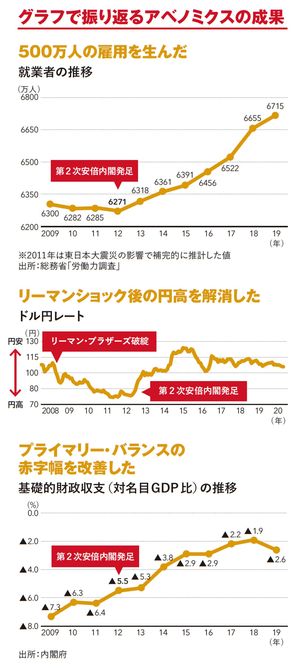

さて、菅首相にとっての第一の問題は、安倍内閣の代表的な経済政策、「アベノミクス」をどうするかである。同内閣の官房長官を長く務めた新首相は、すでにアベノミクスを継承すると公言しているが、もちろんそれはうなずける。安倍首相が就任した2012年末から、コロナ流行が始まる直前の19年末までに、500万人以上の日本人が新たに就業することになったのである。500万人とは、東京ドームの満員観客数の約100個分であることを読者は想像してほしい。

20年不況といわれた日本経済の景色が変わった。今や大卒者は就職先を心配する必要がなくなり、ホームレスに占拠されていたテント村はほぼ消滅した。14年と17年の総選挙では、日本の有権者が安倍自民党に地滑り的な勝利をもたらした。

世論調査も、前政権の成果は好意的に評価され、菅政権も政権発足時の支持率は70%での船出となった。これは前政権の成功体験を受け継ぐことを期待しているからであろう。

日本では正規社員と非正規社員の間で、賃金や雇用条件に大きな差がある。正規社員は良い教育を受けてそこで優秀と認められた社員であるが、賃金の差ほど非正規社員より生産性があるわけではない。

社会は、運送、サービス、ときにはITと、むしろ非正規の労働者のほうが不足する傾向になる。従って、平均賃金は上がらなくとも、非正規雇用が大幅に増え、非正規賃金が正規賃金に追い付く、あるいは男女の賃金格差がなくなる過程が、労働市場の効率化と分配の公正のために必要で、それをアベノミクスが促進していたのである。

アベノミクスが始まる直前には、米英をはじめとする他の主要国が、リーマン危機に対抗するため、なりふり構わず量的緩和に走っていた。外国の金融拡大が円高を促進し、日本産業に約40%以上の円高のハードルを押し付けていた。

この状態を解消するため、日本も本格的な量的緩和に加わればよかったのに、白川方明総裁時代の日本銀行は、短期金利がゼロの状況下では金融政策は効かないと主張し金融緩和を怠ったので、日本は先進諸国の中で最も深い景気の谷を経験していた。

13年、安倍前首相は黒田東彦氏を日銀の新総裁に任命し、すべてが変わった。日銀は量的緩和プログラムを開始し、特にアベノミクスの前半、15年までに円高の解消に成功し、雇用躍進につながったのである。アベノミクスの後半では量的緩和の円安への影響が弱くなったので、金融政策の効果もやや弱まったが、それでも逼迫した労働市場のおかげで国内投資の需要が高まり、コロナによる影響が生ずる前は、労働市場は極めて堅調に推移していたのである。

従って、私から恐れながら菅首相へのアドバイスを述べるとすれば、第1に「現在の雇用と繁栄をも生んだ金融政策の方向を続けていただきたい。迷ったときには、金融政策を巧みに運営してきた黒田総裁を信頼してその意見に従ってほしい」ということである。

■最先端の経済学では健全財政は古い

アベノミクスの第2の矢は、柔軟な財政政策である。前政権は消費税増税を2回も延期したので、財政ハト派の印象を持たれているが、それは誤解である。実際結果としては、日本政府のプライマリー・バランスは第2次安倍内閣中にGDP比マイナス5.5%からマイナス1.9%に改善している。

もちろんどのようなときにも、政府の無駄な支出は避けるべきである。しかし、予算収支は常にバランスが取れている必要はないというのが世界の通説に変わりつつある。特に、インフレ率がゼロに近く、金利がGDP成長率よりも低い日本では、適度の政府赤字が現在世代だけでなく将来世代のためにも有益なのである。

コロナ危機が世界の需要を減退させ、GDP成長率を低下させる今、それを一時的にしのぐには政府支出が特に必要である。均衡予算への見当違いな固定観念のために、法的用語を使えば「緊急避難」(やむを得ず危難を避ける)のための財政支出を避けることは非人道的であり、国民経済全体にも害を及ぼす。

そこで、菅首相への第2のアドバイスは、「財政健全性という時代遅れな意見を強調する論者の意見を鵜呑(うの)みにしないでほしい。迷ったら新任の高橋洋一内閣官房参与の意見に従ってほしい」ということになる。「健全財政」の美名の陰には、増税によって権限が拡大することを望む財務官僚の意見や、消費税の減免税率によって利益を受ける新聞業界の利害が隠れていることが多いからである。

アベノミクスの第3の矢は、将来に向けて日本の潜在的な成長力を高めるための構造改革である。この分野での進展は、安倍政権の努力にもかかわらず緩やかであったといえよう。能率化を進めようとすると一部の人びとに不利益が及ぶので、構造改革は一部の政治家、官僚、経済人から抵抗を受ける。そのため、日本には官庁のデジタル化の遅れ、公印を押す習慣、所得税で共働きを抑制する税制など時代遅れのルールが多く残っている。

コロナ危機で、会社に皆が同時にいてすべき仕事は意外に少ないことも明らかになりつつあるが、危機が過ぎた後では従来派の意見で昔の働き方が戻らないとも限らない。

はじめに述べたように庶民の立場から見ることのできる目を持つ菅首相には、改革を妨げる抵抗勢力がどこにあるかが直ちにわかるはずである。そこで、菅首相への第3のアドバイスは次のようになる。「スガノミクスでは首相自身の最も持ち味の出る構造改革と成長戦略に焦点を当ててほしい」。

----------

イェール大学名誉教授

1936年、東京都生まれ。東京大学法学部入学後、同大学経済学部に学士入学。イェール大学でPh.D.を取得。81年東京大学経済学部教授。86年イェール大学経済学部教授。専門は国際金融論、ゲーム理論。2012~20年内閣官房参与。

----------

(イェール大学名誉教授 浜田 宏一 撮影=石橋素幸)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「岸田政権が続くかぎり今より豊かにはならない」実質賃金1年11か月連続で前年割れ…“財務省のポチ”岸田首相の「物価上昇を上回る賃上げを必ず定着させる」X投稿の違和感

集英社オンライン / 2024年4月11日 7時0分

-

人生100年時代の目線 その2 広がる経済格差とこれからの年金

Japan In-depth / 2024年4月5日 18時0分

-

菅義偉氏「派閥問題」で沈む今の自民党に思うこと 完全無派閥の前首相が国民の自民党離れに危機感

東洋経済オンライン / 2024年4月5日 8時30分

-

日本経済は新たな環境に、政府・日銀は連携継続を=諮問会議で民間議員

ロイター / 2024年4月2日 18時54分

-

ふるさと納税で奨学金の支給を…イェール大名誉教授「日本で寄付を拡大すべき経済学的理由とは」

プレジデントオンライン / 2024年3月29日 9時15分

ランキング

-

1744市町村、消滅の可能性=全国の4割、50年に若年女性半減―「少子化基調変わらず」・有識者会議

時事通信 / 2024年4月24日 17時4分

-

2将棋・羽生善治九段が注意喚起、自身なりすましXアカウント出現し「悪質」「冒涜」「失礼」の声

日刊スポーツ / 2024年4月24日 16時25分

-

3【速報】警視庁が“アジト急襲”…特殊詐欺グループのかけ子とみられる5人を逮捕

日テレNEWS NNN / 2024年4月24日 11時16分

-

4【速報】全日空71便が新千歳空港に着陸後、大量の煙を出して滑走路上に停止…油圧系に不具合の可能性 乗客202人にけがなし

北海道放送 / 2024年4月24日 18時26分

-

5コモドドラゴンがイラクの村に襲来し羊21頭を捕食 地元羊飼いが動画を撮影

東スポWEB / 2024年4月23日 14時33分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください