「100年後の世界経済は49倍」そんな経済成長がずっと続くハズがない

プレジデントオンライン / 2021年1月9日 9時15分

※本稿は、山口周『ビジネスの未来 エコノミーにヒューマニティを取り戻す』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。

■無限の経済成長は「非科学的なファンタジー」

私は2017年に上梓した『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』において、ビジネスにおける意思決定があまりにもサイエンスに傾斜するようになっていることで、かえってビジネスが矮小・脆弱になっており、人間性に根ざした感性や直感をビジネスに回復させることの重要性を指摘しましたが、こと経済・社会に関する認識については、この傾向が明らかに逆転していると感じています。理由はシンプルで、「無限の成長」という考えは「非科学的なファンタジー」でしかないからです。

たとえばピケティが指摘する通り、世界経済の成長率がこの先2%の「低調なペース」で推移したとしても、世界経済の規模は100年後には現在の7倍に、300年後には370倍に、1000年後には3億9000万倍になっていなければなりません。

仮にこの成長率を、多くの人が望ましい水準と考えている4%まで引き上げれば、その数値はそれぞれ、100年後には現在の49倍に、300年後には約12万9000倍に、1000年後にはおよそ10京3826兆倍となり、もはや意味がわかりません。すでに現時点で地球の資源・環境・自然といった問題が大きな課題となっている現在の状況を考えれば、2%の成長すらありえないことだということがよくわかるでしょう。

■「成長」をひたすらに叫ぶのは「信仰」である

科学的にあり得ないことを信じることを「信仰」と言います。つまり「成長・成長」とひたすらに叫ぶ人たちというのは、これを一種の宗教として信じている、ということです。

アメリカの社会心理学者、レオン・フェスティンガーは、認知的不協和理論を提唱し、数々の例証から「自分の信念と事実が食い違うとき、人は『信念を改める』よりも『事実の解釈を変える』ことで信念を守ろうとする」と指摘しました。この現象が特にわかりやすく発現するのが信仰の現場です。

フェスティンガーはカルト教団の内部に潜り込み、「UFOがやってくる」「大洪水が地球を襲う」といった教祖の予言が外れるという事実を眼前にしても、依然として帰依を解こうとしない信者を観察したことがきっかけとなってこの理論の着想を得ています。

そして今日、「度重なる素晴らしいイノベーションをもってしても、経済成長率の鈍化傾向は反転していない」という事実を眼前にしても、依然として「非物質的無形資産を計量していない」「いずれ限界が来るかもしれないが、それはいまではない」「イノベーションによって成長の限界は打破できる」「アフリカの経済成長がやがて世界経済を牽引する」「SNSなどの無料サービスの価値がGDPに計量されていない」というヒステリックに繰り返される反論を聞けば聞くほどに、このフェスティンガーの「人は信念を否定する事実を目にしたとき、信念を改めるのではなく、事実の解釈を変えようとする」という指摘を思い出さずにはいられません。

■コロナ前から労働生産性は下落トレンド

つぎにGDPと関連性の高い指標である労働生産性について確認してみましょう。いうまでもなく、生産性とは国別のGDPを総投入労働量で割ったもので、平たくいえば「どれだけ要領良く働いて価値を生み出しているか」を示す指標です。日本でよく聞かれる労働生産性についての議論は「日本は先進国のなかでも労働生産性が低い。もっと労働生産性を上げるべきだ」という指摘です。

たしかに、現時点での先進国の労働生産性を「この瞬間の断面図」で比較してみれば、日本の生産性は褒められたものではありません。結論は「もう少し要領よくやりましょうよ」ということでまったく異論はないのですが、ここで確認したいのは「各国の労働生産性上昇率の推移」、つまり「コロナによるパンデミックに至るまでの文脈」です。

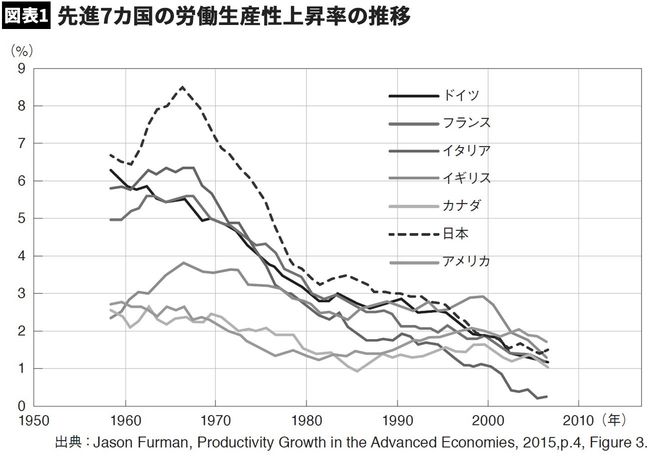

GDP成長率が鈍化しているのですから当たり前といえば当たり前なのですが、図表1を一見してわかる通り、ここにも「高原への軟着陸」のイメージが見て取れることがわかります。先進7カ国の労働生産性上昇率は、1960年代にピークを記録して以来、短期的な凸凹はあるものの、先進国全体の趨勢として明確な下落トレンドにあることがわかります。

そしてまた、唯一の例外と言っていい1990年代のアメリカにおける中期的な労働生産性の上昇についても、たとえば、電子機器類の性能向上を織り込んだ物価計算、いわゆる「ヘドニック物価指数」の導入によってインフレ率を割り引く、あるいは企業によるソフトウェア購入の費目を「中間材購入」から「設備投資」へと切り替える、といったさまざまな「GDP計算方法に関する操作」を90年代の末に行ったことで、過去数年分のGDPの絶対値および成長率が大きく伸びた、ということは知っておいた方が良いでしょう。

■アメリカの1990年代の成長は「眉唾」

ダイアン・コイル『GDP』

つまり、アメリカの1990年代の一時的な成長トレンドには眉唾なところがある、ということです。労働生産性については「日本だけが負け組」というトーンでしばしば自虐的に語られますが、それはあくまで「瞬間の断面図」で見たときのドングリの背比べでしかありません。中長期的に見てみれば先進国はどこもおしなべて「労働生産性上昇率の長期的低下」のトレンドにあるということがよくわかると思います。

■1960年代は「鉛筆と消しゴム」で計算する時代だった

しかしあらためて、これは衝撃的なデータだとは思いませんか。1960年代といえば、通信手段は電話、電報、郵便に限定されており、ファクスはおろかまだコピー機や電卓すらなかった時代です。

1970年に打ち上げられたアポロ13号の事故を題材にした映画「アポロ13」には、致命的な事故を起こした宇宙船の中で、トム・ハンクス演じる船長のジム・ラヴェルが軌道の計算をやり直すシーンが描かれていますが、船長が計算に用いていたのは「鉛筆と消しゴム」で、検算を頼まれた地上のエンジニアが用いていたのは計算尺でした。当時の計算機は非常に重く、遅く、高価だったので、複雑な数理計算を日常業務としているNASAですらほとんど電卓は使わず、たんぱく質でできた汎用計算機、つまり「脳」に依存していたのです。

そのような「ないない尽くし」の時代における生産性の上昇率と、ファクス、コピーはもちろん、携帯電話、メール、メッセンジャー、電話会議システム、コンピュータ、プレゼンテーションソフト、表計算ソフトなどのテクノロジーで武装されるようになった2000年代以降の方が、生産性の上昇率はずっと低いのです。

■「異常な状態」から「正常な状態」へ戻りつつある

インターネット関連のテクノロジーが私たちの仕事現場に実装されるようになった1990年代の後半以降、私たちの働き方は激変したように感じられ、結果として生産性も大きく改善したように思われますが、実際のチャートを見れば、そのような「武装」には鈍化するカーブを変えるような効果がほとんどなかったことが読み取れます。

日々、進化を続けるテクノロジーを活用しながら、私たちは必死になって労働生産性を高めるために努力を積み重ねているわけですが、であるにもかかわらず、なぜ労働生産性上昇率が長期的に低下しているのでしょうか。

この問いに対して、ノースウェスタン大学経済学教授のロバート・ゴードンは「低下しているのではなく、正常に戻っているだけだ」と回答しています。ゴードンの指摘は次の通りです。すなわち「1960年代のような高い生産性、高い成長率は、決して資本主義の通常状態ではなく、むしろ人類史的に見て極めて特殊な空前絶後の異常事態だった」と。つまり、労働生産性上昇率は「低下している」のではなく「かつて異常に高かったのが、通常の状態に戻りつつあるだけだ」というのですね。

■高い成長目標を掲げて苦労するのは「不毛な努力」

人間が抱く世界像には各人の個人的記憶や経験が色濃く反映されています。私たち現役世代が抱く世界像は「成長」が常態化していた自分たちの子供時代、あるいは親の世代の印象や記憶によって形成されているので、「高い成長率」こそが正常な状態であり、現在のような「低成長」は異常な状況だと考えてしまいがちです。

だからこそ、この「異常な事態」を、さまざまな経済施策・企業施策によって「正常な状態」に回復させなければいけないと考え、ここ20年ほどのあいだ、徒労の上に徒労を積み重ねてきたわけですが、ゴードンによれば、数万年におよぶ人類の長い歴史を踏まえれば、むしろ20世紀後半という時代が「異常な状態」であり、現在はそれがまた「正常な状態」に戻りつつあるだけ、だということになります。この指摘は、先ほど紹介したトマ・ピケティの指摘とも符合するものです。

ゴードンやピケティの指摘がもし正しいのだとすれば、多くの企業が高い成長目標を掲げ、その内部において人々が心身を耗弱させるようにして仕事に取り組んでいる現在の状況は、やっと取り戻しつつある「正常な状態」を、あらためて「異常な状態」へと押しもどそうとする不毛な努力なのだということになります。

しかし、そのような不毛な努力の先には不毛な成果しか生まれないでしょう。もし現在、私たちの社会が「正常な状態」へと軟着陸しつつあるのであれば、私たちの努力は、それを「異常な状態へと再び押しもどす」のではなく、より豊かで、愉悦に溢れた、瑞々しい「正常状態」を取りもどすためにこそ払われるべきなのではないでしょうか。

----------

独立研究者・著述家/パブリックスピーカー

1970年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部哲学科、同大学院文学研究科修了。電通、ボストン・コンサルティング・グループ等を経て現在は独立研究者・著述家・パブリックスピーカーとして活動。神奈川県葉山町在住。著書に『ニュータイプの時代』など多数。

----------

(独立研究者・著述家/パブリックスピーカー 山口 周)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

日本の選択「年収の壁の廃止」か「移民に参政権」か 「扶養控除」をなくし「子ども支援」を徹底すべき

東洋経済オンライン / 2024年4月19日 10時0分

-

米国に景気後退は訪れるか

著名エコノミストが語るグローバル市場見通しFinasee / 2024年4月17日 7時0分

-

2060年の財政を「持続可能」にする増税以外のカギ 内閣府の長期試算が示す条件付きの未来予想図

東洋経済オンライン / 2024年4月8日 8時0分

-

日本を世界的に見て「異常な国」にした真犯人 金融正常化は日本経済を正常化させるか?

東洋経済オンライン / 2024年3月31日 10時0分

-

「物価と賃金の好循環」は本当に持続可能なのか 「勝負の3年目」となる2025年に必要なものは?

東洋経済オンライン / 2024年3月30日 8時30分

ランキング

-

1愛知・東郷町長が辞職願 第三者委、パワハラ認定

共同通信 / 2024年4月24日 22時55分

-

2エアコン清掃やるなら今!?家庭でできる簡単フィルター掃除をプロが伝授 そして業者に頼むなら時期に注意…GWから依頼急増

MBSニュース / 2024年4月24日 18時43分

-

3袴田さん再審、5月22日結審 姉「巌の気持ち伝える」

共同通信 / 2024年4月24日 20時7分

-

4宝島さんと都内空き家で接触か=逮捕の男の知人、事件当日―女性は妻と確認・那須2遺体

時事通信 / 2024年4月24日 21時38分

-

5〈那須・焼かれた2遺体〉「いつかこうなると思った」もうひとつの遺体は日頃からトラブル相手を罵っていた妻だった…逮捕された刺青男は「アニキ」と「共犯」について供述を開始

集英社オンライン / 2024年4月24日 20時58分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください