「生後3か月の一人息子は全盲だった」広告マンの父親が気づいた“人の弱さ”の本当の意味

プレジデントオンライン / 2021年4月3日 9時15分

■世界中のあらゆる神に祈った日

2013年4月某日、ある小児病院の診察室で、澤田智洋さんの顔色は真っ青を通り越して、真っ白になっていた。隣の妻は、目の前の医者に「どうか助けてください……」とうつむきながら声を絞り出していた。

その年の1月、広告代理店でコピーライターをしている澤田さんと妻の間に初めての子どもが生まれ、絵に描いたような幸せな日々を過ごしていた。3カ月ほどしたある日、息子の目が充血してきたため、近所の眼科に連れていった。その時に、「ここでは手に負えない」と紹介されたのが、都内で最も大きな小児病院だった。

いくつかの検査をした結果、左目が網膜ひだ、右目が網膜異形成という病気だとわかった。それぞれの詳しい説明は省くが、わかりやすく一言で表すなら、「全盲」という診断。この3カ月、長男の目にはなにも映っていなかったのだ。追い打ちをかけるように、医者が告げた。

「眼球の奥に異物があります。それが悪性腫瘍だとしたら、命の危険もあります」

それを聞いた瞬間、澤田さんはあまりのショックと恐怖に凍りついた。妻がどんな様子なのか、気にする余裕もなかった。「今すぐ検査が必要」という医者の説明にうなずき、手続きをする。

検査はその日のうちに行われたが、結果が出るまでに数時間かかる。無宗教で、普段、神の存在を意識することなく生きてきた澤田さんは、その数時間、世界中のあらゆる神に祈った。

「息子を、助けてください」

■芸術的なまでの透明人間

澤田さんは1981年、銀行員の父親とアーティストの母親のもとに生まれた。転勤が多い父親の仕事の都合で、生後3カ月でフランスのパリへ。間もなくしてイギリスに移住し、1歳から小学校に入るまで、ロンドンで暮らす。小学1年生から5年生の途中まで日本に滞在した後、再びパリへ渡った。それから中学2年生まで続くパリ生活が、澤田さんの人生の分岐点となる。

小学校を卒業するまでパリの日本人学校に通った澤田さんは、「これじゃあ、日本にいる時と変わらない。外国に住む利点を活かせていない」と感じ、自らの意志で、中学からパリにあるイギリス人学校に移った。フランス人が通う現地校では、フランス語中心になる。現地のアメリカンスクールに行けば日本人もいて、必然的につるんでしまう。日本人のいない環境で英語をしっかり学ぼうと思って、自らイギリス人学校を選んだ。その学校に通う外国人は、澤田さんひとりだった。

この選択が、澤田さんを苦しめた。大きな要因のひとつは、日本で過ごした5年間ですっかり英語を忘れていたこと。もうひとつは、同級生たちにとって、初めて接する日本人だったこと。

学校の初日、澤田さんは分厚い和英辞書と英和辞書を抱えて登校。ほかの生徒が話しかけてくると、必死に辞書をめくりながら、応じた。翌日から、誰も話しかけてこなくなった。

「きっと、初日でこいつと話すのは面倒くさいと思われたんでしょうね。2日目から1年間、ずっとひとりでした。僕がいても、いないかのように扱われて。さすがに先生は話しかけてくることもあったけど、それも最低限。いじめというより、芸術的なまでの透明人間でした」

■地獄のような日々で救いとなった本と漫画

自分で選んだ道だから、学校を変えたいと親に訴えるのもはばかられる。その頃は不登校という言葉もなく、13歳の少年には学校に行かないという選択肢も思いつかない。学校で空気のように過ごした毎日を、澤田さんは「地獄」と表す。

地獄で生きる澤田さんを救ったのは、日本の書籍と、自分で描く漫画だった。江戸川乱歩から赤川次郎まで、フランスの図書館に置かれている日本の本を片っ端から読みあさった。そのうちに、物語だけでなく、日本語自体に興味を持った。なぜ、ひらがな、カタカナ、漢字の3種類が混在しているのか。なぜ、一人称だけでこんなにたくさんの種類があるのか。日本語の複雑さや表現の豊かさに魅せられた。

本を読んでいない時は、野球もの、冒険ものなどの漫画を描いていた。それは誰かに見せるためでなく、自分のために描いていたという。

「僕は当時、世界に対してアウェイ感を感じていました。透明人間なので、生きていること自体が、敵の本拠地に乗り込んで試合するみたいなプレッシャーがあって。だから、想像の世界では自分が安心できるホームグラウンドを描いていました。頭の中のイメージを発散することで自分を癒やすセルフセラピーみたいなものですね」

澤田さんにとって幸運だったのは、透明人間生活が1年で終わったこと。2年生に進級するタイミングで入学してきたパキスタン人のアデル君が英語をほとんど話せなかったこともあり、ふたりで過ごすようになったのだ。アデル君の存在で、ずいぶんと孤独が癒やされたという。

■アメリカで気づいたこと

その1年後、また父親が転勤することになり、今度はアメリカへのシカゴへ。新生活が始まってすぐに、澤田さんは驚いた。現地の高校は生徒の人種もさまざまで、英語が自分より下手な生徒も、発音がおかしな生徒もたくさんいた。それが当たり前で、気にしている様子もない。アメリカでは、マジョリティの一員になったのだ。

「僕は、パリ時代からなにひとつ変わってないのに、国が変わったらポジションも変わりました。パリでは劣等感の塊で、僕はポンコツのクズ野郎だと毎日のように思っていたけど、その原因は僕じゃなくて、環境にあったと気づいたんです」

もちろん、アメリカにも差別はあり、時にそれを感じることもあったが、存在すら認められないパリ時代に比べれば、なんでもなかった。伸び伸びと暮らせるようになり、仲間とバンドを組んで作詞作曲を手掛けると高く評価されて、インディーズデビューも果たす。充実したハイスクールライフは、瞬く間に過ぎ去っていった。

迎えた高校3年生の夏、7年ぶりに日本に帰国。すぐに進路を決めなくてはいけない時期だったので、帰国子女枠があった慶応義塾大学を受験し、合格。さあ、ようやく差別を受けない母国に戻ったし、大学生活をパーっと楽しもう……とは思えなかった。

「アメリカは、パリ時代に比べたら居心地はよかったけど、やっぱりアウェイ感がありました。中1からずっと浮いている存在だったので、日本では大衆に埋没しようと意識したんです。どこにでもいる平凡な大学生になりたかったので、とにかくみんながすることをまねました。授業さぼって、バイトして、飲んで、みたいな」

この埋没作戦はある程度うまくいったが、時折、周囲から「やっぱり、アメリカ帰りっぽいね」と指摘された。それは決して悪口ではないとわかりながらも、そう言われるたびに「俺、もしかしたら日本でも浮いてる? ここもホームじゃないのか……」と不安になった。澤田さんは、当時の心境を「自分のマイノリティ性とマジョリティ性のなかで揺れ動いてきた」と振り返る。

■広告代理店の花形職に

就職活動で広告代理店に入ろうと考えたのは、ポジションが自分と似ていると思ったからだ。

「転勤が多かったから、僕はどこにも所属している感覚がなくて、なにかとなにかの狭間というポジションが染みついていました。流動的な環境に慣れていて、変化し続けていないと不安なんです(笑)。その点、広告代理店はいろいろな企業とやり取りするから『間』にある存在ですよね。それに、僕は中学生の頃からずっと日本語の繊細さや多様な表現が好きだったから、言葉を使って企業のイメージを良くしたり、商品のことを知ってもらったり、売り上げを伸ばすのは魅力的だなと思いました」

2004年、広告代理店に入社。最初の1年は営業に配属され、転局試験に合格して、2年目からクリエイティブ局のコピーライター職に就いた。念願の「言葉」を操る仕事だ。

最初の頃は鳴かず飛ばずで暗中模索した時期もあったが、少しずつ評価される仕事が増えた。やがて、広告業界の花形職、CMプランナーとしていくつものプロジェクトを抱えるようになった。仕事の規模が大きくなるのは、誇らしいこと。それなのに、違和感が膨れ上がっていた。

「いわゆる大企業の王道的な広告を作る仕事って、成功パターンがあるんですよ。それを踏襲すれば、インパクトのある、効果的な広告になる。でも、僕は自分を型にはめるのは苦手で、納得できる仕事ができませんでした。それでも、会社としては問題ないんです。大きな仕事にはコピーライターもたくさんかかわるので、僕がいなくても滞りなく進んでいく。自分はいなくてもいい存在だと自覚すると、王道の仕事をするのが怖くなりました。そのうち役立たずと思われて、窓際に追いやられるかもしれない。透明人間だった中1の時に戻るんじゃないかって」

■漫画と音楽を武器に切り拓いた道

脳裏によみがえる、地獄のパリ時代。あの頃には、絶対に戻りたくない。ただ、広告会社のコピーライターを辞めるつもりはなかった。社会の狭間で言葉を駆使する仕事は好きで、ほかにやりたいこともない。では、どうするか。この時、パリからアメリカに渡った時のことを思い出した。

「国が変わったら、ポジションも変わる」

澤田さんは、世の中のコピーライターの99%が走り、肩をぶつけあいながら競争している王道から外れ、違う道を探そうと考えた。

思い切って一歩を踏み出すと、そこは無人の荒野だった。ひとりで生き抜くには、自分の武器をフル活用するしかない。澤田さんにとっての武器は、中学時代にひたすら描いた漫画と、高校時代に磨いた音楽の腕だった。

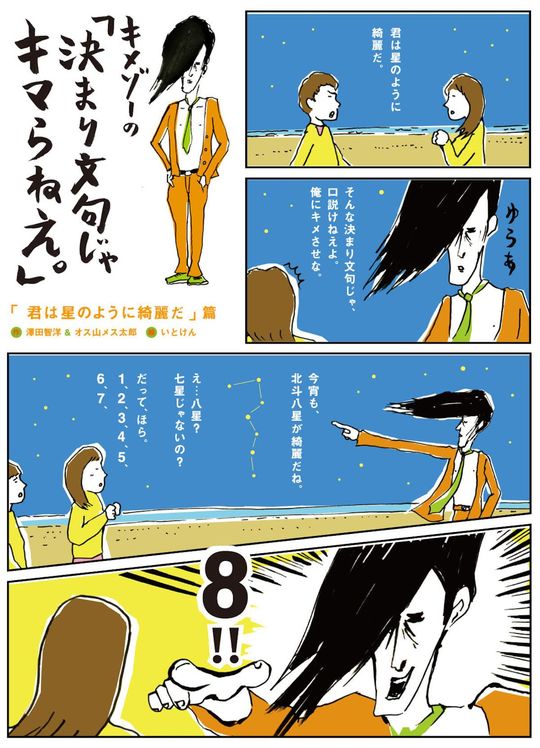

ここから、言葉と漫画、音楽を掛け合わせた澤田さんの開拓史が始まる。まず、同期への相談をきっかけに、フリーペーパー『R25』で漫画『キメゾーの「決まり文句じゃキマらねぇ」』の連載が決定。これが好評で、大手企業とのコラボやコラボ商品の開発にもつながった。

チェーン店、天丼てんやのプロモーションでは、「エビメタバンド」を結成。新商品が登場するたびに、澤田さんが作詞作曲した新曲をリリースした。こちらも話題を呼び、レコード会社から声がかかってメジャーデビューもした。

こうして独自路線を歩み始めると、社内でも「新しいチャレンジをするキャラ」として認知され、澤田さんを指名する仕事も増えていった。アメリカ時代の経験を活かし、自ら環境を変えることで、居心地のいいポジションを見つけたのだ。

■「今の夢はなんですか?」

漫画を描き、音楽も作れるユニークなコピーライターとして活躍の場を広げていた澤田さん。自分で開拓したこの道で生きていこうと手ごたえを感じていたその矢先に、息子の障害が発覚した。さらに、目の奥にある異物が悪性腫瘍だったら命の危険もあると宣告されて、冒頭に記したように、パニック状態に陥った。

検査の結果、幸いにも悪性腫瘍ではなかったものの、今度は「白内障と緑内障を発症していて、放っておくと眼圧が上がり、頭痛や吐き気を併発するから、手術をしましょう」と告げられる。命が助かったと一息つく暇もなく、2013年の5月と7月、二度にわたる手術が行われた。

落ち着かない日々のなかで、楽しんでいた仕事も手につかなくなった。以前は1時間あれば10個ほどのアイデアが浮かんだのに、3時間かけてもなにも出てこない。これでは仕事にならないと上司にすべての事情を話して、ほとんどのプロジェクトから外してもらった。自分が進めるしかない案件に関しても、クライアントに正直に話をして、頭を下げた。そうして空いた時間を使ってなるべく家族と一緒に過ごしながら、視覚障害者に関する文献にあらかた目を通した。

二度目の手術が終わった頃にはひと通りの知識を得ていたが、文字情報だけではわからないこともある。もっとインプットしたいと思った澤田さんは、友人、知人のツテを介してさまざまな障害を抱えながら生きている人たちに話を聞きに行くことにした。仕事が始まる前、仕事が終わった後、あちこちに足を延ばした。

全盲の息子がこれから生きていくために、そして息子をこれから育てていく自分と妻のためにどうしても聞いておきたいことだから、率直に、たくさんの質問をした。これまでどんな苦労がありましたか? 今の夢はなんですか? どうやって勉強しましたか? 就活しましたか?

■健常者と障害者を隔てる「間」

ただ自分が知りたいことを聞いているだけなのに、いつの間にか多くの協力者が現れて、ある会社を訪ねた時には10人が待っていた。澤田さんには、この体験がとてつもなく新鮮だった。

「ビジネスの世界は、なるべく情報を隠しますよね。でも、僕が出会った人たちはひとりの親として悩む僕に寄り添って、皆さん、自分たちが経験したことを惜しみなくシェアしてくれました。障害者の世界に初めて触れた僕にとってそれがすごく斬新で、福祉ってすごくいいなと思ったんです。しかも、彼らの課題は思いもよらないことばかりで、たくさんの気づきを得ました」

3カ月間で出会った人の数は、200人。障害者たちの生の声を聞いて気づいたのは、社会と障害のある人たちの間に横たわる、目に見えない「間(ま)」だった。例えば、視覚障害者がバスに乗ろうとバス停で待っていても、目の前のバスがどこに向かうのかがわからない。おいしいラーメン屋には狭い店があるから、車いすでは入れない。健常者は、そう言われなければ気づけない。

200人に会う過程で聞いた、障害者視点のイノベーションのストーリーには、目からうろこが落ちた。マッチを使うには両手が必要だから、片腕の人も火をつけられるようにと開発されたのがライターだ。口先が曲がるストローは、寝たきりの人でも飲み物をこぼさずに飲めるようにと生み出された。世間一般では、こういった話を聞くこともないまま日常的に使われている。

それに、自分が働く広告代理店のクライアントは日本中の企業、自治体、行政に広がっているのに、福祉の世界とはまったくつながっていなかった。

「間」が健常者と障害者を隔てている。その事実に直面した澤田さんは、閃いた。ライターやストローのようなイノベーションは、障害者というマイノリティの弱さを改善することから発明された。視点を変えれば、マイノリティは弱さの宝庫だから、その弱さを改善すると社会が前進する。

それなら、企業の商品の認知度を上げたり、売り上げを伸ばすことよりも、福祉と社会の間をアイデアで埋めるような仕事をしようと腹をくくった。それがいずれ、息子のためになる。そう考えると、息子の障害が発覚してから初めて、ワクワクした気持ちがよみがえった。

「これまで、僕のクライアントは企業だった。これからは、福祉をクライアントにしよう。僕のすべてを福祉と社会の間の仕事に投入するんだ」

■大きな反響を呼んだ「見えない。そんだけ。」

上司には、「長い目で見れば、福祉×広告はビジネスになり得る。業務中もそういう実験をする時間を設けさせてほしい」と相談した。すると、「一定の稼働時間ならOK」と理解を得た。

かつて、無人の荒野でチャンスを見いだした澤田さんは、こうして、ビジネス的視点では手つかずで残されていた福祉の世界に足を踏み入れた。福祉に携わる人たちからすると、コピーライターをしている澤田さんは、完全なる異端児である。しかし、ここで200人のインタビューが効いた。福祉の世界は、横でつながっている。澤田さんのひとり息子が視覚障害者で、澤田さんが必死に息子を助けようとしていることが知れ渡っていたから、よそ者扱いはされなかった。

最初に声をかけてきたのは、澤田さんが話を聞いた200人のうちのひとり、日本ブラインドサッカー協会の事務局長、松崎英吾さんだった。ブラインドサッカーとは、プレーヤーがアイマスクをして、転がると音が鳴るサッカーボールを使って行うサッカーで、視覚障害者と健常者が同じフィールドでプレーすることができる。松崎さんからは、一般向けに開催している体験会の認知度を上げたいという相談を受けた。

体験会に参加した澤田さんは、アイマスクで視覚が閉ざされる、つまり目が“OFF”になると、目から入る情報量が抑えられて、むしろ快適だと気づいた。そこで、「OFF T!ME」というネーミングを提案した。専門家が知識やスキルをボランティアで社会に役立てるプロボノとして関わったのでお金のやり取りはなかったが、これが、コピーライター・澤田智洋の福祉分野での記念すべき初仕事になった。

その後、松崎さんから改めて協力の依頼があった。4年に一度開催されるブラインドサッカーワールドカップの初の日本開催が、2014年11月に控えていたのだ。ブラインドサッカー協会、そして選手にとって一世一代の舞台に向けて、澤田さんが考えたコピーは「見えない。そんだけ。」。

この言葉が記された大会のポスターが発表されると、大きな反響を呼んだ。それは、澤田さんにとっても想像を超えるものだった。

「福祉関係者のみなさんから、すごく褒められたんです。僕の会社だけでもコピーライターは数百人いて、コピーが書けるなんてなんの強みでもないのに、環境を変えたら重宝されて、コピーも評価された。この時も、イギリスからアメリカに引っ越した時の新鮮さを思い出しましたね。なにより、自分の小さな力を社会に役立てることができて、嬉しかったです」

■コピーライターの枠を超えて

このコピーをきっかけに、社内でも追い風が吹き始めた。澤田さんが無償でコピーを書いたことを知って、「短絡的な利益を出すだけじゃない。こういう仕事も広告会社の役割だよね」と理解を示してくれる人が増えたのだ。

それから、澤田さんは福祉の世界で存在感を増していく。松崎さんに続き、話を聞いた200人のうちのひとりであるパラリンピックカメラマンの第一人者、越智貴雄さん、日本有数の義肢装具士の臼井二美男さんから相談を受けて、義足女性にスポットライトを当てた「切断ヴィーナスショー」のプロデューサーに就任。2015年、横浜で開催されたショーはテレビや新聞、海外メディアにも取り上げられ、全国で継続的に開催されるショーとして発展する契機となった。

アパレル企業のユナイテッドアローズとは、障害のある具体的な「ひとり」に合う服を開発。「041(オールフォーワン)」と名付けられた服は、2018年4月に発売されると、障害の有無を問わず、デザイン性や機能性の高さに惹かれた人たちが購入していった。

視覚障害者の肩に乗せて使う忍者型ロボットも開発した。これは、障害や病気で外に出られない人がモニター越しに視覚障害者の目になり、同時に、視覚障害者と一緒に外出している気分を味わえるというものだ。2018年11月にデビューすると、全日空やライフルなどの協賛企業から「観光ガイドのサポート役として使えないか?」という声が上がり、実験が始まっている。

障害者ではないが、2016年には高齢者を元気づけるプロジェクトとして、全国2位の高齢県である高知県と組んで「爺-POP」も生み出した。平均年齢67.2歳の5人組は、澤田さん作詞作曲の歌でデビューを飾ると瞬く間に注目を集め、メジャーデビュー。第2弾の歌も出した。

福祉の世界と向き合うと、舞台や服、歌のプロデュース、ロボットの開発と、コピーライターの枠を超えた仕事がどんどん増えていった。それが、澤田さんのやる気に火をつけた。

「広告業界の仕事は、僕じゃなくてもできる人がたくさんいますが、福祉の世界にいくと、広告的なクリエイティブワークをできる人がほかにいなかったんです。そこで、『あなたしかいません』と言われたら、本気で取り組むしかないでしょう。誰かから求められて働くという喜びを、初めてちゃんと味わうことができました」

■息子と自分のために考えた「ゆるスポーツ」

福祉業界のクリエイティブディレクター兼プランナーとして縦横無尽に活躍し始めた澤田さんが、誰かのため、ではなく、息子と自分のために考え出したのが、ゆるスポーツだ。

視覚障害を持つ息子と一緒に、体を動かして遊びたい。そう願った時、絶望的なほど選択肢が少ないことに気づいたのだ。パラリンピックで採用されているスポーツは競技性が高く、一定のトレーニングが必要で、子どもと遊ぶには向かない。ブラインドサッカーも同様だ。

そもそも、澤田さんは自他ともに認める運動音痴で、大のスポーツ嫌い。つまり自身もマイノリティだったのだ。自分も参加することを前提にすると、もはや息子と一緒に楽しめそうなスポーツは世の中に存在しなかった。

それなら、自分で作るしかない。澤田さんが最初に考案したのは、ハンドソープボール。手によく滑るハンドソープをつけてプレーするハンドボールで、試しにやってみると運動神経がよい人も悪い人も、健常者も障害者も関係なく、珍プレーの連発。試合中も試合の後も、笑いが絶えなかった。澤田さんも存分に楽しめた。

この体験をもっと広めたい。ほかの競技も作りたい。そう強く願って2015年4月に設立したのが、世界ゆるスポーツ協会。澤田さんの声がけによって業界を超えてさまざまな人が集い、「笑顔じゃなくて笑いをもたらす」「勝ったら嬉しいけど負けても楽しい」「一度体験すると誰かに共有したくなる」といったコンセプトのもとに、続々と新しいゆるスポーツを生み出していった。

イモムシ風のウエアを着てゴロゴロ転がったり、這いながら行うイモムシラグビー、点字ブロックをプラレールのように組み合わせてコースを作り、アイマスクして白杖を持って完走を目指す点字ブロックリレーなど、これまでに90の競技が誕生した。驚くべきは、ゆるスポーツがひとつのビジネスとして発展していることだ。

「収益軸はいくつかあって、ひとつは企業や自治体からオリジナルのスポーツを作ってくださいという依頼を受けての開発。二つ目はレンタル・リースで、商業施設、スポーツ施設に用具を含めて競技を貸し出します。ゆるスポーツを使ったイベントをゼロから企画運営してほしいという依頼もありますし、研修事業やグッズ販売などのマーチャンダイジングもしています」

■ひとが魚だとしたら、水次第

世界ゆるスポーツ協会は、ボランティアながら300人を超えるメンバーが所属する組織に成長。代表の澤田さんは、競技の開発からイベントの企画運営まですべてを統括する立場にあり、多忙な日々を送る。しかし、今も変わらず広告代理店のコピーライターでもある。会社員としての仕事は、どうなっているのだろうか?

「ゆるスポーツも含めて、最近はESGとかSDGsの観点で障害のある方となにかをしたいという企業や自治体が増えています。でも、広告業界で福祉とつながりがある人は多くはないので、営業を通してそういうオファーは僕のところに来ますし、僕もそういう仕事を積極的にやりたいので担当します。広告と福祉とスポーツの間にスポッとはまったような感覚ですね。時々、なんで辞めないの? と聞かれますが、広告会社にいるメリットが山ほどあるんです」

子どもの頃からずっと、どこにも所属できない感覚で生きてきた澤田さん。社会や会社の歯車になりたいと願ったこともあったが、いつしか、自分がマイノリティであることを受け入れ、それを活かすことを学んだ。だからこそ、生まれてきた息子が視覚障害者だとわかった時、徹底的に弱者に寄り添う道を選ぶことができたのだろう。その先で、想像もしなかった道が拓けた。

こうして、澤田さんがたどり着いた言葉こそが「マイノリティデザイン」。だれかが抱えるある意味での「弱さ」を、世界を良くする「伸びしろ」に変えるアイデアのつくり方、だった。

「ひとが魚だとしたら、水次第だと思うんです。淡水魚なのに、海水で泳がされたら息が詰まりますよね。それなら、水を変えればいい。僕は、福祉の世界に飛び込んだ時、初めて水を得た魚になれました。自分がマイノリティだった経験と、息子の目が見えないこと、福祉の世界の意外な面白さや障害を持つ方の想いに触れて、この水だ、この水がいいって思えたんです」

澤田さんの息子は、今年で8歳。点字ブロックリレーなどのゆるスポーツを楽むようになり、親子の夢をひとつ叶えることができた。社会と福祉の「間」を埋める仕事に終わりはないが、社会の変化に希望も感じている。最近はもう、パリ時代の孤独を思い出さない。

----------

フリーライター

1979年生まれ。ジャンルを問わず「世界を明るく照らす稀な人」を追う稀人ハンターとして取材、執筆、編集、企画、イベントコーディネートなどを行う。2006年から10年までバルセロナ在住。世界に散らばる稀人に光を当て、多彩な生き方や働き方を世に広く伝えることで「誰もが個性きらめく稀人になれる社会」の実現を目指す。著書に『1キロ100万円の塩をつくる 常識を超えて「おいしい」を生み出す10人』(ポプラ新書)、『農業新時代 ネクストファーマーズの挑戦』(文春新書)などがある。

----------

(フリーライター 川内 イオ)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

日本ブラインドサッカー協会とルートインジャパン株式会社がサプライサービスパートナー契約を締結

PR TIMES / 2024年4月2日 13時40分

-

障害者アートを通じた、自己表現プラットフォーム構築をしたい。

PR TIMES / 2024年4月1日 11時15分

-

【インサイトナウ編集長対談】楽しくなるようにルールを自分で作ればいい。「ゆるスポーツ」を通じて、人生を楽しんでほしい/INSIGHT NOW! 編集部

INSIGHT NOW! / 2024年4月1日 11時0分

-

32歳自閉症の息子を抱えるシングルマザーが「障害者手帳を取ったら人生負け」の考えを改めたワケ

日刊SPA! / 2024年4月1日 8時52分

-

第六回「ロービジョン・ブラインド 川柳コンクール」 優秀賞発表のお知らせ

@Press / 2024年3月29日 10時0分

ランキング

-

1楽天グループ、決済アプリを統合 ペイペイ経済圏に対抗

共同通信 / 2024年4月18日 17時41分

-

2円安の流れはしばらく継続?

為替の見通しや介入の有無を徹底解説Finasee / 2024年4月19日 7時0分

-

31ドル=154円 円安で家計負担は「11万円増」試算も 「電気」「都市ガス」負担軽減措置打ち切りで家計に打撃

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年4月18日 17時13分

-

4東証、一時1300円安 大幅反落、2カ月ぶり安値水準

共同通信 / 2024年4月19日 12時5分

-

5いなば食品、入社辞退者が憤る内定後の『一般職採用です』告知「ボロ家」よりも許せなかったこと「待遇わからず」「想定していた働き方と全然違う」

NEWSポストセブン / 2024年4月17日 7時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください