「日本より深刻な超高齢社会へ」中国経済に迫る"一人っ子政策"の深刻なツケ

プレジデントオンライン / 2021年7月19日 11時15分

■「一人っ子政策」の方針転換を迫られる中国

「近年、高齢化がさらに深刻化している。出生政策のさらなる改善を進め、それぞれの夫婦に3人目の出産を認める政策と関連支援策を実施する。これらの政策は、中国の人口構造の改善、人口高齢化に着実に対応する国家戦略、そして人的資源という天賦の優位を保持するために有利に働くものとなる」

中国共産党中央政治局は2020年5月31日、「出生計画の改善と人口の長期的な均衡ある発展に関する決定」(以下、「決定」)を決議した。冒頭の文章はその一節だ。

中国がいわゆる「一人っ子政策」から方針を転換したのは2013年のこと、両親のどちらかが一人っ子の場合には二人目出産が認められるようになった。その3年後には全夫婦に対し二人目出産を解禁。そして、今回の三人目出産の全面解禁へと、この8年で規制は次々と緩和されている。

段階的な制度変更は効果を確かめながらの慎重な態度と言うよりも、計画生育(出産抑制政策)を全面撤廃するふんぎりがつかず、ずるずるとひきずったと見るべきだろう。

■出生率は日本以下の水準に

2020年における中国の合計特殊出生率(15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの)は1.3と、日本の1.37を下回る危機的な水準にまで落ち込んでいる。本来ならば全般的な少子化対策に踏み切ってしかるべきだ。

「決定」では教育費や住宅費に対する配慮から若者の恋愛観、結婚観の誘導(従来は若い間は恋愛などせず勉学にいそしめというのが社会の風潮だったが、今後は習近平総書記の号令の下、恋愛バンザイへと変わるのだろうか?!)まで、広範な分野で少子化対策に取り組むとの内容が盛り込まれているが、それでも夫婦1組あたり3人までという形で、出産数制限そのものを撤廃するにはいたっていない。

現実問題として3人も子どもを作りたいと考えている中国人はほとんどいない。出産数制限を3人にしようが4人にしようが、あるいは撤廃しようが、たいした違いはない。

それにもかかわらず、出産数制限という制度そのものを維持したことは、中国が抱える病巣の深刻さの表れだ。なぜ、中国は出産抑制政策を始めたのか、なぜ少子化が深刻になってもやめられないのか。その理由を知るためには歴史をひもとく必要がある。

■世界的なトレンドだった「人口抑制策」

悪名高き「一人っ子政策」だが、その起源には長い歴史がある。

イギリスの経済学者トマス・ロバート・マルサスが1798年に出版した『人口論』において、指数関数的に増加する人口に対し食糧生産の増加ペースは追いつかないため、人口を抑制しないかぎり貧困が拡大するとの考えを示した。この主張は後に優生学につながるなど、長年にわたり大きな影響をもたらした。

特に第2次世界大戦後には、途上国での貧困拡大は社会主義化につながるとの懸念が広がり、1960年代に入ると人口抑制策は具体的なアクションとして実行されていく。

米国が経口避妊薬や避妊リング、避妊薬を援助物資として途上国に提供する。世界銀行は貸付の条件として不妊手術の実施を求めた。今となってはおよそ信じがたいような話が現実に存在していたのだった。

中国もまた、こうした世界的なトレンドの影響を受けていた。1949年の中華人民共和国建国当時に5億4167万人だった人口は、55年に6億人、65年に7億人、70年に8億人、74年に9億人と、増加ペースを速めていく。

人は国力だとして人口増に肯定的だった毛沢東も考えを変え、1970年から始まる第4期5カ年計画には「一人は少なすぎる、二人がちょうどいい、三人は多すぎる」というスローガンが採用された。

■「たとえ血流が川となっても、一人っ子政策違反は認めない!」

晩婚の推奨や子どもは2人までにとどめようといった啓蒙活動が中心だった中国の人口抑制策が、急激に転換するのは1979年のこととなる。

1975年にオランダを訪問したミサイル研究者の宋健(ソン・ジエン)はマルサス主義に触れ、人口抑制策の信奉者となる。啓蒙活動や避妊具の配布にとどまらず、強力な出産政策を実施して、人口を減少させることが中国の発展につながると説いた。

当時の中国において、「両弾一星」(原爆、弾道ミサイル、人工衛星)にかかわる研究者はエリート中のエリートであり、専門分野のみならずさまざまな政策において強い影響力を持っていた。宋の考えは次第に中国共産党上層部に浸透していく。

こうして、きわめて強圧的な一人っ子政策が誕生することになる。一人っ子政策を順守すると宣言した場合には保育費の支給や託児所や学校への優先入所、医療費支給など多くの優遇策が与えられた。

一方、2人目を出産した女性に対する不妊手術の実施や、違反者に対する罰金(社会養育費)、賃金カットや昇進昇給の停止、さらに公務員の場合には罷免されるなど多くの罰則が動員された。

「たとえ血流が川となっても、一人っ子政策違反は認めない!」

「殴れ! 流産させろ! 生ませるな!」

「不妊手術をやれ、逃げたら捕まえろ、吊して薬を飲ませるのだ」

「1人目は生ませる。2人目は不妊手術だ。3人目4人目は殺せ」

かつて中国の農村にはこうした過激な一人っ子政策関連のスローガンがでかでかと掲げられていたが、たんなる脅し文句ではなかった。政策実施を担う地方政府は時に暴力的な手段を使うことをいとわず、着実に出産抑制政策を実施していった。

その原動力となったのが「一票否決制」の導入だ。

地方官僚の政治業績を判断する際、経済成長など他の分野で高得点をあげていたとしても、計画生育の実施で規定を満たせなかった場合には失格とみなされるというものだ。計画生育がきわめて優先度の高い政策とされていたことの表れだが、不妊手術の規定実施数を満たすために、若い女性を拉致してまで手術したという話もあった。

この恐怖の政策は当初、国際社会からは人口抑制策を果断に実施する優等生として歓迎されていた。一人っ子政策の制度立ち上げを担った銭信忠(チエン・シンジョン)は1983年、国連人口賞を受賞している。

■「一人っ子政策」の前から出生率は大きく低下していた

国家の一大事業として始まった一人っ子政策だが、その効果はどれほどのものだったのだろうか。中国政府は2013年に「一人っ子政策により4億人以上もの出産抑制を実現し、人口の過剰な増加による資源と環境に与える圧力を大きく軽減した」との公式見解を表明している。

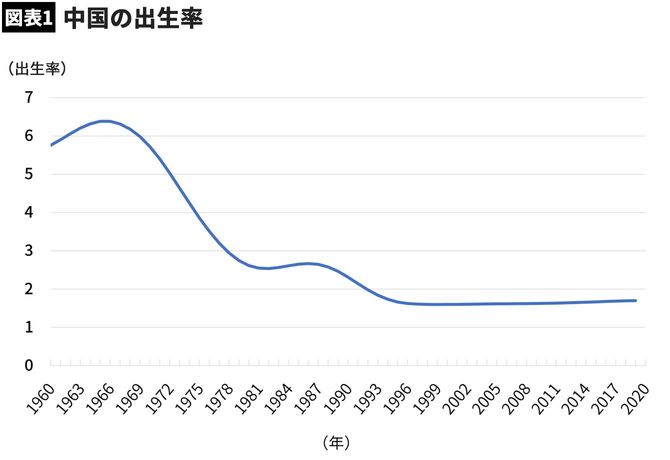

しかしながら、データを見ると異なる実像が浮かび上がる。出生率のピークは1960年代半ばであり、強圧的な一人っ子政策が始まる1979年までに出生率はすでに大きく低下していた。

経済成長や医療の充実、教育の高度化などの条件が重なれば少子化社会へと移行するのは世界共通のトレンドだ。たとえ一人っ子政策が導入されなかったとしても、中国が少子化へと向かったことは間違いない。

むしろ将来確実に起きる、急激な人口減が問題だったはずだ。国の人口維持に必要な出生率は2.1とされるが、中国は1990年代初頭に割り込んでいる。世界的にも人口増から少子高齢化へと懸念する対象は代わった。

本来ならば、中国も柔軟に政策を変化させるべきだったが、前述のとおり2013年の一部緩和まで規制は維持された。

■約1億2700万円の罰金を払った映画監督も

その理由を突き詰めると、結局のところ、トップの意向が強く反映される独裁国家においても、一度動き始めた国家の重要政策を変化させることは難しいことに尽きる。

特に一人っ子政策については中国全土の津々浦々にまで、担当者が置かれる巨大な官僚組織が作り上げられた。人口抑制政策の撤廃は彼らの仕事を失わせてしまう。官僚組織は自分たちのポストを守るために激しく抵抗する。

また、一人っ子政策違反の罰金である社会扶養費は平均所得の3~6倍を徴収するもので、高額所得者には応分の追加負担が求められる。たとえば、中国を代表する映画監督の張芸謀(チャン・イーモウ)は2013年、3人の子どもがいることが発覚。749万元(約1億2700万円)の社会扶養費を支払った。

こうした社会扶養費は農村など基層自治体では主要な財政収入源となっていた。罰金徴収額のノルマを定める事例も多かった。2人目を生んでもらってはいけないという制度だが、ルールを破って罰金を支払う人がいないと基層自治体が維持できないという本末転倒の状況となっていたわけだ。

中国の国勢調査は10年に1度、実施される。2010年の前回調査時点でもすでに少子化は深刻であり規制の一部緩和へとつながったわけだが、2020年の調査によって状況がさらに悪化していることが確認された。こうしてついに中国政府も重い腰をあげることとなった。

■方針転換をしても人口減は免れない

では、政府方針の転換で少子化は改善するのだろうか。

少子化につながる要因としては、教育コストや不動産価格が高すぎて子どもを育てる金銭的ゆとりがないことが指摘されている。中国政府は「決定」において、これらの問題について支援する方針を表明している。しかし、問題はそれだけではない。

晩婚化や生活スタイルの変化など多くの要因が関連しており、世界的に見ても一度低下した出生率を回復させた事例はほとんどない。

他国と同様の取り組みでは効果を上げられないとするならば、政府が強力な力を持つ中国ならではの対策もありうるかもしれない。

ある中国の人口研究者は「子ども1人当たり100万元(約1700万円)の支援をすべき」と提言しているし、一部では「3人以上生んだ家庭の子どもには大学入試で加点すべき」という不思議な提案もあった。人生の一大事である大学入試で有利に働くとあらば、無理にでも子どもを産むインセンティブが働くのではないかというわけだ。

こうした奇想天外な対策でもしないかぎり、中国の出生率が回復することはないだろう。近い将来、人口減を迎えることは確実だろう。

■人口増以外の“成長エンジン”を見いだすべき

いや、一部ではすでに人口減は始まっているとの疑惑の声もあがっている。毎年1月に中国当局は人口統計を発表するが、今年は国勢調査の発表にあわせるとして見送られた。その国勢調査の結果も当初予定されていた4月末から3週間近い延期となった。この間に英紙フィナンシャル・タイムズは「総人口14億人割れという衝撃的な結果が出たため、延期された」との関係者のリークを報じている。

この報道は“誤報”となったわけだが、釈然としない印象を残す。というのも、2020年の出生数は1200万人。4年前の約3分の2という激減ぶりだ。過去の出生統計を足しあわせると、フィナンシャル・タイムズの指摘通り14億人割れとなる。

中国当局は過小だった過去の出生統計を修正したためと説明しているが、中国のネットでは責任逃れのための隠蔽工作ではとの疑念の声もあがっている。

国勢調査の数字が真実かどうかを確かめることは難しいが、中国の人口が増加から減少への曲がり角を迎えていることは間違いない。この転換は中国経済にとって決定的に重要だ。

改革開放政策以来、40年以上にわたり中国は高成長を享受してきたが、その背景にあったのは潤沢な労働力の供給と人口増に支えられた未来の成長市場であった。この要素が失われつつあるいま、これまでとは異なる成長の方法を模索する必要がある。

人口増以外の成長エンジンはイノベーションしかない。中国政府は教育レベルの向上やさまざまなイノベーション支援策によって、さらなる成長を継続しようという未来図を描いているが、その道がたやすいものではないことは一足先に人口減社会に突入した我々日本人がよく理解している。

----------

ジャーナリスト/千葉大学客員准教授

1976年生まれ。千葉県出身。千葉大学人文社会科学研究科博士課程単位取得退学。中国経済、中国企業、在日中国人社会を中心に『週刊ダイヤモンド』『Wedge』『ニューズウィーク日本版』「NewsPicks」などのメディアに寄稿している。著書に『なぜ、習近平は激怒したのか』(祥伝社新書)、『現代中国経営者列伝』(星海社新書)、編著に『中国S級B級論』(さくら舎)、共著に『幸福な監視国家・中国』(NHK出版新書)『プロトタイプシティ 深圳と世界的イノベーション』(KADOKAWA)などがある。

----------

(ジャーナリスト/千葉大学客員准教授 高口 康太)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

低すぎる出生率で迷走...中国政府は「中絶禁止」に向かうのか

ニューズウィーク日本版 / 2024年4月22日 10時31分

-

深刻な少子化に苦しむ「中国」と対照的に、今こそ「一人っ子政策を導入すべき」といわれる2つの国とは

オールアバウト / 2024年4月16日 21時5分

-

人類史上最速の人口減少国・韓国...状況を好転させる「唯一の現実的な方法」とは?

ニューズウィーク日本版 / 2024年4月16日 14時50分

-

実は日本以上に深刻 中国で「少子化」が著しく進むワケ 5年で700万人以上減

オトナンサー / 2024年4月7日 8時10分

-

韓国で子供一人当たり1100万円という破格の出産奨励金

ニューズウィーク日本版 / 2024年4月1日 15時17分

ランキング

-

1愛知・東郷町長が辞職願 第三者委、パワハラ認定

共同通信 / 2024年4月24日 22時55分

-

2エアコン清掃やるなら今!?家庭でできる簡単フィルター掃除をプロが伝授 そして業者に頼むなら時期に注意…GWから依頼急増

MBSニュース / 2024年4月24日 18時43分

-

3袴田さん再審、5月22日結審 姉「巌の気持ち伝える」

共同通信 / 2024年4月24日 20時7分

-

4岸田首相、補選は自身への評価=規正法改正「強い覚悟」―参院予算委

時事通信 / 2024年4月24日 19時2分

-

5【速報】全日空71便が新千歳空港に着陸後、大量の煙を出して滑走路上に停止…油圧系に不具合の可能性 乗客202人にけがなし

北海道放送 / 2024年4月24日 18時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください