「脱炭素シフトはババ抜きと同じ」ずる賢い欧米、先手を打つ中国、ババを抱える日本

プレジデントオンライン / 2021年7月22日 15時15分

※本稿は、加谷珪一『中国経済の属国ニッポン マスコミが言わない隣国の支配戦略』(幻冬舎新書)の一部を再編集したものです。

■「脱炭素シフト」は現代の戦争

全世界的な脱炭素シフトは、地球環境を保護し、気候変動を抑制する目的で行われていますが、それだけが理由ではありません。脱炭素をめぐる動きは、むしろ大国間の覇権争いそのものであり、限りなく戦争に近い行為であると解釈した方が自然です。

戦後における国際社会の基本的な枠組みはすべて米国が作り上げたものです。米国は、圧倒的な経済力を背景に、全世界にドル経済圏を確立し、世界のリーダーとして君臨してきたことは皆さんがご存知の通りです。そして、石油という資源は、米国の世界支配をより強固にするツールとしての役割を果たしてきました。

石油流通の多くは石油メジャー(国際石油資本)と呼ばれる米国企業が押さえており、石油の代金決済はすべてドルで行われます。米国は圧倒的な軍事力で世界中のほぼすべての海域における制海権を確保していますから、中東から石油を輸入する国は米国の軍事力に頼らざるを得ません。

一方で米国はシェール革命によって世界最大の石油産出国のひとつとなりました。中東に依存していたのは過去の話で、今やエネルギーのほとんどを自国で賄うことができます。現在の米国はエネルギーに関してもっとも自由な国ですから、石油がなければ生きていけない他国に対して石油の安定供給を保証することで、圧倒的な立場を維持できたわけです。

米国と覇権争いをしている欧州や中国が、石油を基軸とした米国の覇権を苦々しく思っていたことは想像に難くありません。しかしながら現実問題として、欧州や中国は石油を採掘することができませんし、石油がなければ、国家の運営そのものが成り立ちません。欧州や中国は、こうした事情からやむを得ず米国の石油支配を受け入れてきました。

■環境技術の革新で状況が激変

ところが、近年、めざましい成長を遂げた環境技術のイノベーションによって状況が大きく変わり始めました。再生可能エネルギーのコストが劇的に低下するとともに、ITインフラの発達によって、広域を網羅する分散電力システムの構築が現実味を帯びてきたのです。もし自国で消費するエネルギーの大半を再生可能エネでカバーすることができれば、それは完全に自国産のエネルギーということになりますから、これは安全保障上、絶大な効果をもたらします。

戦争の継続にはエネルギーの確保が絶対条件となります。安全保障上もっとも重要なエネルギーという問題について、他国に依存しない体制を作れる可能性が見えてきたわけですから、各国の政治的指導者が、脱炭素シフトに絶大な期待を寄せるのはむしろ当然のことといってよいでしょう。

■米国と中国が方針転換した本当の理由

欧州はこうした理由から、実現のハードルが高いことも承知の上で、国際社会に脱炭素シフトを強く呼びかけてきました。一方、米国は脱炭素シフトが進めばこれまで築き上げてきた石油利権が崩壊しますから、一連の動きには消極的でした。同じように、世界最大の工業国である中国もやはり慎重なスタンスを崩していなかったわけです。

ところが、米国はバイデン政権の誕生によって従来の方針を大転換することになり、中国も一足早く、2060年までの排出量ゼロ宣言を行いました。

脱炭素が進むと不利になる両国が、方針を大転換したことには、主に2つの理由があると考えられます。ひとつは、国際的な脱炭素の流れが不可避であり、この流れに逆らうと確実に国際交渉で不利になるという現実がハッキリしたこと。もうひとつは、自国が持つ環境技術を駆使すれば、むしろ脱炭素社会を主導できる可能性が見えてきたことです。

脱炭素シフトは国家間の覇権争いですから極めて政治的な動きになります。欧州は二酸化炭素排出量の多い製品の輸入に事実上の関税を課す、国境炭素税(国境炭素調整)の導入を表明していますし、米国のバイデン政権も同様の仕組みを検討しているといわれます。

WTO(世界貿易機関)加盟国の場合、自由貿易の原理原則から一方的に関税を課すことは制限されています。しかし欧州と米国が制度の導入を決断すれば、事実上、自由貿易体制の例外事項として国境炭素税が既成事実化する可能性は高いでしょう。国境炭素税が導入された場合、世界経済のブロック化がさらに進みますから、輸出主導型経済はますます不利になります。輸出で経済を成長させている中国にとっては大問題ですし、世界最大の消費国である米国には逆に強みとなります。米中両国は自国にとって有利になるよう、国策を転換したと考えてよいでしょう。

■「ものづくりの国」が負けるゲーム

加えて、脱炭素社会を実現するためには、再生可能エネの発電所を大量に建設する必要があると同時に、ITインフラを駆使した分散送電網(スマートグリッド)も構築しなければなりません。

再生可能エネの時代は、各地に無数の小規模な発電所が建設されますから、送電網をうまくコントロールできないと大規模な停電事故を引き起こす可能性があります。スマートグリッドの構築には、高度なソフトウェア技術が必須となりますが、米中両国はこの分野において圧倒的な競争力を持っています。脱炭素で不利になる面を差し引いても、プラスの効果が大きいと判断した可能性は高いでしょう。

中国が国策としてEVを推進しているのも同じ理由です。

脱炭素社会にシフトするためには、再生可能エネの発電比率を上げ、二酸化炭素を排出せずに作った電気で自動車を走らせる必要があります。脱炭素シフトが避けられない動きであるならば、その動きをリードし、自国の産業もそれに合わせてシフトした方が圧倒的に有利です。そして、ほぼ同じタイミングで、中国経済の成熟化と米中貿易戦争による米中のデカップリング(分離)という事態が発生しています。

言い方は不謹慎かもしれませんが、誤解を恐れずにいうと、脱炭素シフトという国際社会の争いは、大量の二酸化炭素を排出する従来型製造業を誰に押しつけるのかという、ある種のババ抜きゲームです。鎖国でもしない限り、このゲームへの不参加は許容されませんから、輸出主導型経済から消費主導型経済にシフトするしか道はありません。近年、中国が内需主導型経済へ転換する政策を進めているのは、実はこの部分と深く結びついているのです。

■中国の排出量削減は困難を伴う

一方、日本や米国そして欧州にとって、脱炭素という動きは、経済大国として君臨しつつある中国を牽制する強力な武器として作用するでしょう。

中国も脱炭素シフトを決断したとはいえ、現時点では世界最大の工業国なので、排出量削減にはかなりの困難を伴うからです。中国に対して十分に排出量の削減が進んでいないとしてプレッシャーをかけつつ、再生可能エネや省エネ関連の技術を中国に販売したり、排出権取引の仕組みを使ったりして中国に排出枠を高く販売するといった対応が可能となります。

中国にとって脱炭素は最大の弱点であり、そうであればこそ、この弱点を武器に変えられるよう脱炭素シフトを急いでいるわけです。

■このままでは脱炭素カードを使えない日本

当然のことながら、こうした中国に対する牽制策というのは、日本にとっても有益ですが、困ったことに今のままでは、日本はそのカードを十分に使えない可能性が高いといわざるを得ません。その理由は、政府は脱炭素に明確に舵を切ったものの、産業界の一部や世論はこの方針にあまり賛同しておらず、日本の脱炭素がスムーズに進まない可能性が高いからです。

これまでも日本は、二酸化炭素を大量排出する石炭火力にこだわり続け、国際社会から批判されてきました。今後、日本がスムーズに脱炭素を実現できない場合、それを武器に中国を攻めるどころか、逆に脱炭素に消極的であるとして中国と同じ側に立たされてしまい、諸外国から圧力を受ける可能性も否定できません。

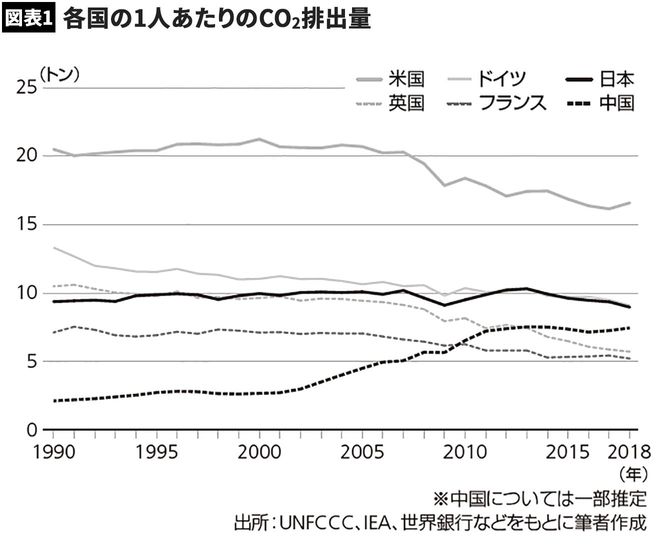

「各国の一人当たりの二酸化炭素排出量」(図表1)を見ると、圧倒的にエネルギーを消費している米国に次いで、日本は一人当たりの排出量が多く、ドイツと同様に不利な状況にあります。

日本の1人あたりの二酸化炭素排出量が多い理由は、先ほども説明したように、大量の二酸化炭素を出す石炭火力への依存度が高いからです。この様子は部門別の排出量を見るとさらに明白になります。

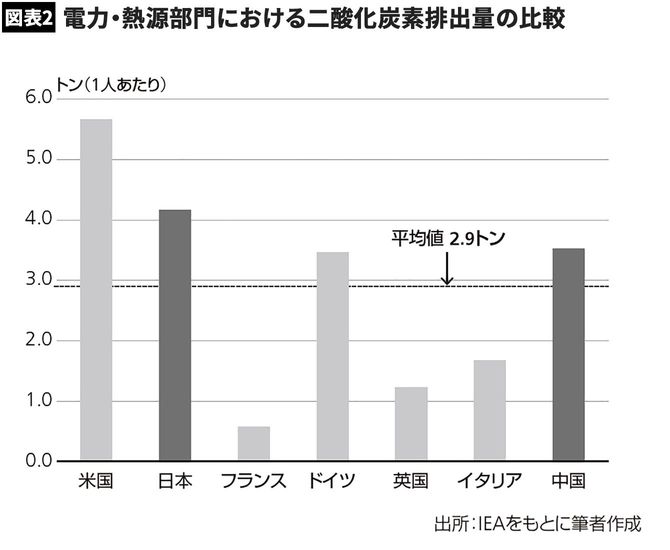

図表2は電力・熱源部門における二酸化炭素排出量(1人あたり)を示したものですが、日本は4トンを超えており、ドイツよりも多くの二酸化炭素を排出しています。ちなみに中国の排出量が多いのも石炭火力が原因です。

ドイツは全発電量のうち約44%を、日本は約32%を石炭火力に依存しています。石炭火力への依存度が高い国は、しばしば各国から批判されますが、その矛先はドイツではなく日本に向けられることが多いのが現実です。

その理由は、ドイツは石炭火力に依存する一方、再生可能エネの比率も高く、この分野ではもっとも先を行く国と認識されているからです。日本は再生可能エネにも消極的だったことから相対的にかなり不利な立場にあるのです。

この問題について国内では「ドイツも石炭火力に依存しているのに、なぜ日本だけが攻撃されるのか」「欧米はズルい」といった批判の声をよく耳にします。しかしながら、こうしたナイーブな感覚は冷酷な国際社会ではほとんど通用しないでしょう。

繰り返しになりますが、脱炭素は地球環境を守るためのボランティア活動ではありません。次世代の国家覇権を賭けた準戦争行為です。国際交渉では勝ち負けがすべてであるという厳しい現実について日本人はもっと強く認識する必要があると思います。

■原発を再稼働しても発電量は足りない

エネルギー部門の排出量が多いのであれば、原発を再稼働すればよいという考え方も成立しますが、話はそう単純ではありません。

電力の約7割を原発で賄うフランスの排出量は確かに低くなっていますが、英国やイタリアの排出量も、日本と比較すると著しく低い水準にとどまっています。これは再生可能エネの比率が高いことと、石炭火力の依存度が低いこと、さらにいえば、社会全体のエネルギー効率が高いことが理由です。原発に対する国内世論をクリアして再稼働を進めたとしても発電量は全体の約3割に過ぎず、現実問題として脱炭素の決め手にはなりません。また日本は家屋の断熱性が低く、家庭部門の二酸化炭素排出量も他国よりも多いのが現実です。

日本は原発事故という不幸がありましたが、二酸化炭素の排出量が多い理由は、再生可能エネの比率が低いことと、石炭火力の依存度が高いこと、そして社会全体のエネルギー効率が低いことですから、これをクリアしなければ目標を達成することは不可能です。

ここで取り上げた7カ国の排出量の平均値は2.9トンですから、これを上回っている日本・米国・ドイツ・中国は、外交交渉上、弱点を抱えており、この状態からできるだけ早く脱却することが最優先課題と考えるべきでしょう。

■高付加価値化と消費立国への転換を急げ

菅政権は、この問題の切り札として2040年までに4500万キロワット分の洋上風力発電所を建設する方針を掲げましたが、あまりにも壮大な計画だったことから、国内では驚きの声が上がりました。実は、日本メーカーの多くは再生可能エネへの対応ができておらず、この分野は外国企業の独壇場となっています。政府は2040年までに、国内調達比率を6割にするとの目標を掲げていますが、逆にいえば、2040年になってもまだ4割を海外メーカーに依存しなければ発電所の建設ができないことを意味しています。

政府のこうした方針については、海外に資金を流出させるだけだとして批判する声もあるようですが、政府が輸入に頼ってでも、再生可能エネへのシフトを急いでいるのは、事態が極めて切迫しているからです。

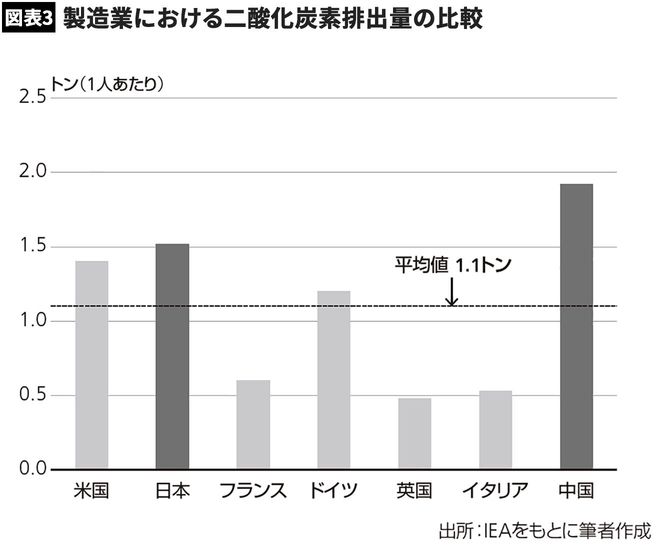

日本や中国、ドイツの排出量が多いのは、製造業の比率が高いことも影響しています。グラフ3は製造部門の1人あたりの二酸化炭素排出量を比較したものですが、米国・日本・ドイツ・中国の4カ国が平均値である1.1トンを上回っています。中国は世界の工場ですから、排出量が多いのは想像できますが、日本とドイツを比較した場合、ドイツの排出量が少ないのは、大量生産ではない高付加価値製造業が多いことが原因と考えられます。

脱炭素社会では、低付加価値な製品を大量生産する国は不利になりますから、可能な限り付加価値の高いビジネスモデルに転換しなければなりません。最終的には、製造業立国ではなく、消費立国にシフトした方が有利であり、中国はそれゆえに、無理を承知で消費主導型経済へのシフトを急いでいるのです。

----------

経済評論家

1969年宮城県生まれ。東北大学工学部卒業後、日経BP社に記者として入社。野村証券グループの投資ファンド運用会社に転じ、企業評価や投資業務を担当。その後独立。中央省庁や政府系金融機関などに対するコンサルティング業務に従事。現在は経済、金融、ビジネス、ITなど多方面の分野で執筆活動を行うほか、テレビやラジオで解説者やコメンテーターを務める。

----------

(経済評論家 加谷 珪一)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

杉山大志 直言!エネルギー基本計画 G7の「CO2ゼロ」は不可能、日本も「エネルギー・ドミナンス」で敵対国に対峙せよ 「トランプ大統領」復活なら米はパリ協定離脱

zakzak by夕刊フジ / 2024年4月14日 10時0分

-

「日本は限りない可能性を秘めた国」元内閣官房参与・加藤康子氏が示す、日本が目指すべき「ものづくりのあり方」

ニッポン放送 NEWS ONLINE / 2024年4月13日 12時30分

-

杉山大志 直言!エネルギー基本計画 再生可能エネへの投資は無駄遣い 莫大な国民負担も…見返りはほとんどなし 気まぐれに発電するに過ぎない太陽光パネル

zakzak by夕刊フジ / 2024年4月11日 11時0分

-

JERA碧南火力発電所における燃料アンモニア転換実証試験を開始

PR TIMES / 2024年4月2日 7時15分

-

英政府、ガス火力発電所の新規建設を支援する方針を発表、安定供給を優先(英国)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年3月28日 0時35分

ランキング

-

1那須・遺体遺棄 県警が黒色セダンを押収 2人を運んだ車か

毎日新聞 / 2024年4月19日 22時33分

-

2男性「出頭前に3人で相談」=発見前夜、防カメに宝島さん―那須2遺体・栃木県警

時事通信 / 2024年4月19日 23時6分

-

3現役教員ら「現場の声を聞いて」“給特法”4%から10%以上に引き上げ案に懸念

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年4月19日 20時46分

-

4「あり得ないことが起きている」…荻原博子さんかたる投資偽広告で7000万円被害、削除依頼もメタ対応鈍く

読売新聞 / 2024年4月20日 7時1分

-

5青果店「味の坪田」、旦過青空市場4月末で撤退 創業60年以上

毎日新聞 / 2024年4月19日 22時33分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください