カロリー制限ダイエットは無意味…"食べた分だけ太る"は科学的に見て大間違いである

プレジデントオンライン / 2021年11月10日 9時15分

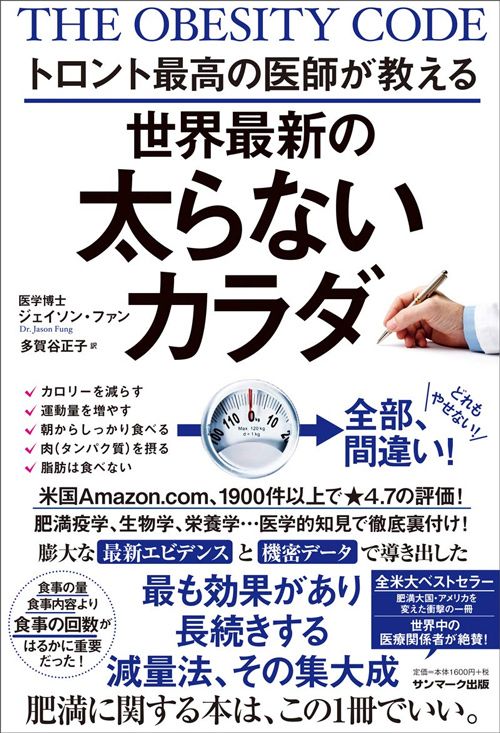

※本稿は、ジェイソン・ファン著、多賀谷正子訳『トロント最高の医師が教える世界最新の太らないカラダ』(サンマーク出版)の一部を再編集したものです。

■体重と摂取カロリーの相関関係

私たちの体重が増えるのはなぜだろう? 現世に定着した“最も一般的な答え”は、「カロリーの過剰摂取」だろう。

1971年から2000年にかけてのアメリカにおける肥満率の増加は、一日の摂取カロリーがおよそ200〜300キロカロリー増加したことと関係していると見られた(※1)が、ここで注意しなければならないのは、「相関関係は因果関係ではない」ということだ。

さらにいえば、体重の増加と摂取カロリーの増加の相関関係は、最近では見られなくなっている(※2)。

実際に、1990年から2010年にかけて行われた米国国民健康栄養調査(NHANES)のデータでは、「摂取カロリー増加と体重の増加に相関関係はない」との結果が示された。肥満は一年ごとに0.37%増えたが、摂取カロリーはほぼ一定だったのだ。

女性のカロリー摂取量の平均は1761キロカロリーから1781キロカロリーへ若干の増加が見られたが、男性の場合はむしろ2616キロカロリーから2511キロカロリーへと減少している。

■イギリスでも「因果関係なし」との結果に

英国における肥満の広がりは、北米とほぼ同じ様相を呈している。もう一度述べるが、体重の増加と摂取カロリーの増加に関連性があるというのは、正しくない(※3)。

英国の場合、摂取カロリーの増加も、食品から摂る脂質の増加も、肥満とは関係がなかった――因果関係はないということだ。

実際、肥満率は上昇しているのに対し、摂取カロリーは減少していた。よって、そのほかの要因が変化したものと考えられる。だが、私たちは、自分の体はカロリーと体重を量る天秤のようなもので、カロリーのバランスが崩れると、時間とともにそれが脂肪の蓄積となって現れると思っている。

熱力学の第1法則(エネルギー保存の法則)では、「エネルギーの獲得と喪失は独立して起こりえない」とされているので、もし、消費カロリーが常に一定なら、摂取カロリーを減らせば体重の減少につながるはずだ。

肥満研究の第一人者ジュール・ヒルス博士は、2012年の「ニューヨーク・タイムズ」紙に寄稿した記事のなかでこう説明した(※4)。

「物理学的に考えれば、体内に摂り入れるカロリーと出て行くカロリーが同じなら、体脂肪は変わらない、という法則が成り立つ。食べ物が体を動かす燃料として使われるときに、カロリーが消費される。

だから、体脂肪を減らすには――肥満を解消するには――摂取するカロリーを減らさなければならない、もしくは運動量を増やして消費カロリーを増やさなければならない、あるいはその両方をやらなければならない。

摂取するカロリーがかぼちゃであろうと、ピーナッツであろうと、フォアグラのパテであろうと、それは変わらない」

■「頭脳労働」でもカロリーは減る

だが、人間の体というのは個々のシステムが独立して働いているわけではない。エネルギーは常に出たり入ったりしている。“食べる”という行為により、エネルギーは体内に摂り込まれるが、便となって体から排出されるものもある。

今日、余分に食べた200キロカロリーは、燃やされてエネルギーに変えられるかもしれない。あるいは、便として排出されるかもしれないし、肝臓で使われるかもしれない。私たちは体内に摂取するカロリーのことばかり気にしているが、実は消費カロリーのほうが、はるかに重要だ。

体の消費エネルギーを決定づけるものは何だろう? 仮に、私たちが一日に2000キロカロリーの化学エネルギー(食べ物)を摂り入れるとしよう。この2000キロカロリーはどのような代謝活動に使われるだろうか? 可能性として挙げられるのは、次のようなものだ。

・たんぱく質の合成

・新しい骨や筋肉の形成

・認知(脳)

・心拍数の上昇

・1回拍出量(心臓が1回の拍動で送り出す血液の量)の増加

・身体運動

・解毒作用(肝臓、腎臓)

・消化(すい臓、腸)

・呼吸(肺)

・排泄(腸および結腸)

・脂肪の生成

私たちは、摂取したエネルギーが燃やされて熱になっても、たんぱく質の合成に使われてもまったく気にしないのに、ことエネルギーが脂肪として蓄えられるとなると気になって仕方がなくなる。

だが、人間の体が過剰なエネルギーを消費する方法は、体脂肪として蓄えるほかにも無数にあるのだ。

■「食べない人ほどやせにくい」はどの研究を見ても明らか

甲状腺、副甲状腺、交感神経、副交感神経、呼吸機能、循環機能、肝臓、腎臓、胃腸の機能のどれもが、ホルモンによってしっかりコントロールされている。体脂肪も例外ではない。

実際、人間の体には、体重をコントロールするためのシステムがいくつもある。

脂肪が蓄積するのは、実は「エネルギーの分配」に問題があるとされている。

たとえば、体温を上げるよりも脂肪の合成に使われるエネルギーのほうが多い、といったこともその要因のひとつだ。エネルギーがどう消費されるかはホルモンによって自動的にコントロールされるため、私たちが意識的にコントロ―ルできるのは運動によるエネルギー消費だけとなる。

「脂肪の蓄積にこれくらい、新しい骨の形成にはこれくらいのエネルギーを振り分けよう」と自分で決めることはできない。

こうした代謝過程は計測することができないため、ホルモンによって使われるエネルギーは「比較的一定している」と考えられてしまっている。特に、消費カロリーは摂取カロリーに関係なく一定である、と。

つまり、私たちはこのふたつを独立変数だと消去法的に思いこんでいるのだ。

例を挙げてみよう。あなたが一年に稼ぐお金(収入)と使うお金(支出)で考えてみる。あなたは一年に10万ドル稼ぎ、10万ドル使っているとする。もし収入が年間2万5000ドルに減ったら、支出はどうなるだろう? それでも毎年10万ドル使い続けるだろうか?

あなたはおそらく、すぐに破産してしまうようなことはせずに、代わりに、年間の支出額を2万5000ドルに抑えて予算のバランスをとろうとするはずだ。この場合、収入と支出は、一方の減少がもう一方の減少を直接引き起こす従属変数だといえる。

この理屈を肥満にも当てはめると、摂取カロリーを減らして減量できるのは、消費カロリーが変わらない場合だけということになる。

だが実際は、摂取カロリーを急激に減らすと、体はエネルギーの収支のバランスをとろうとして消費カロリーを急激に減らすだけで、体重の減少には直接つながらない。

これまで行われてきたカロリー制限の実験では、まさにこのことが証明されてきたのだ。

■「食べずに毎週22キロ」歩くとどうなるか?

カロリー制限の実験をして、その効果を研究するのはたやすい。幾人かに食事を制限させ、体重が減少するか、その後も減少した体重を維持できるかを調べればいいだけだ。

こうした研究はこれまですでに行われている。

1919年、ワシントンのカーネギー研究所で、摂取カロリーを減らしたときにエネルギーの総消費量がどのように変化するかについての詳しい研究が行われた(※5)。研究対象となったボランティアは、一日1400キロカロリーから2100キロカロリー程度に食事を制限する“半飢餓状態”におかれ、経過を観察される。

これは通常の摂取カロリーより30%削減された食事である(今日の減量のための食事療法では、ほぼ同じレベルのカロリー制限が課されている)。さて、摂取カロリーを削減したことでエネルギーの総消費量(消費カロリー)は変わっただろうか?

実験参加者の総エネルギー消費量は30%も減少し、平均して、実験前のおよそ3000キロカロリーから1950キロカロリーに減っていた。100年近くも前から、摂取カロリーは消費カロリーに深く関わっていることが明らかだったわけだ。

30%のカロリー制限をすれば、消費カロリーもほぼ同じ30%減少する。つまり、エネルギーの収支バランスは常に保たれていることになる。

その数十年後の1944年と1945年、今度はアンセル・キーズ博士(1904〜2004年)が飢餓実験を行っている。これは「ミネソタ飢餓実験」と呼ばれ、詳細は2巻にわたる『The Biology of Human Starvation(飢餓状態にある人間の生理学)(※6)』として1950年に出版された。

第二次世界大戦後、何百万という人が飢餓にさらされたが、その頃はまだ科学的な研究が進んでおらず、飢餓状態が人間の生理活動に与える影響は知られていないも同然だった。

ミネソタでの実験は、カロリー制限をしている時期と、飢餓状態からの回復期における人間の状態を理解する目的で行われた。事実、この研究結果を踏まえて、飢餓状態にある人間の心理状態を詳しく書いた、救護者の現場マニュアルが作成された(※7)。

実験内容はこうだ。被験者は平均身長178センチ、平均体重69.3キロの健康で、平均的な体格の若い男性36人。始めの3カ月、被験者は一日の摂取カロリーを3200キロカロリーとする、ごく標準的な食生活を送った。

次の6カ月は半飢餓状態にするため、1570キロカロリーのみが与えられたが、目標である体重24%減(もとの体重比)を達成するよう摂取カロリーの調整が行われたため、一日の摂取カロリーを1000キロカロリー未満に制限された男性もいた。

与えられた食事は高炭水化物のものばかりで、ちょうど戦後の荒廃したヨーロッパで手に入る食べ物と同じようなもの(ジャガイモ、パン、マカロニなど)が与えられた。肉や乳製品などはほとんど与えられなかった。加えて、彼らは運動として週に22キロ歩かされた。

カロリー制限の時期が終わると、3カ月間のリハビリ期間に入り、この間、徐々に摂取カロリーを増やしていく。このとき想定されていた一日の消費カロリーは3009キロカロリーだった(※8)。

■「デメリット」がメリットをゆうに上回る

実験対象となった男性たちには、心身ともに変化が見られ、キーズ博士本人もこの実験の過酷さに衝撃を受けた。実験期間の全般にわたって、被験者は常に寒がっていた。

そのひとりはこう説明している。

「寒くて仕方ないんです。7月の天気のいい日だというのに、私は防寒のためにシャツとセーターを着て町を歩いています。被験者ではなく、食事も十分に摂っている私のルームメイトは、夜は蒲団(ふとん)もかけずに寝ているというのに、私は2枚の毛布にくるまって寝ているんです(※9)」

その男性は、安静時代謝量が40%も落ちていた。興味深いことに、この結果は30%の減少が確認された1919年の研究結果と酷似している。被験者の体力を測る指標も21%減少し、心拍数も35回――平均的な心拍数は1分間に55回――に減少していた。

心臓の1回拍出量は20%減少し、平均体温は35.4度に下がり、血圧も下がっていた(※10)。

被験者の耐久力は半減、とても疲れやすく、めまいを起こすようになっていた。髪も抜け、爪も割れるようになった。

■「心臓」が弱まり「髪」が抜ける

精神的にも、悲惨な影響が見られた。被験者は食べ物以外のことにはいっさい興味がなくなり、食べ物に強烈に魅せられるようになった。

なかには、料理本や台所用品を集める被験者もおり、常に襲われる激しい空腹感のせいで精神を病んでいった。集中力がなくなり、大学を中退する者まで出た。

いったい何が起こったのか。実験を始めるまで、被験者たちは普段の生活のなかで一日約3000キロカロリーを摂り、消費していた。

それが突然、摂取カロリーを一日約1500キロカロリーに減らされたことで、体の機能は30〜40%のエネルギー削減を余儀なくされ、彼らの体内では混乱が生じたのだ。

具体的には、次のようなことが挙げられる。

結果:常に寒けを覚える。

・心臓が血液を送り出すために必要なカロリーが少なくなると、ポンプ機能が弱くなる。

結果:心拍数と回拍出量が減る。

・血圧を保つために必要なカロリーが少なくなると、体は血圧を下げようとする。

結果:血圧が過度に下がる。

・活発な脳の代謝に必要なカロリーが少なくなると、認知機能が弱くなる。

結果:倦怠感を覚え、集中力が欠如する。

・体を動かすのに必要なカロリーが少なくなると、動けなくなる。

結果:身体活動が不活発になる。

・髪や爪の生成に必要なカロリーが少なくなると、髪や爪が生え変わらなくなる。

結果:爪が割れ、髪が抜ける。

毎日1500キロカロリーしか摂取しないのに、体が毎日3000キロカロリーのエネルギーを使い続けたとしたら、いったいどうなるだろうか? まず体中の脂肪が燃焼され、次に蓄積されたたんぱく質が燃焼され、そのあと死に至る。

当然である。だから、体はエネルギーのバランスをとるため、自動的に一日の消費カロリーを1500キロカロリーに抑えようとするのだ。実際は、もしものときのために少し余力を残そうと、消費カロリーはもう少し低く調整されるかもしれない(一日1400キロカロリーほど)。

■食べる量を減らすと「前以上」に太る

少し考えてみれば、摂取カロリーが減った体は消費カロリーを減らさなければならないことは、すぐにわかる。

一日に摂取するカロリーを500キロカロリー減らすと、1週間に0.45キロの脂肪が落ちていくと考えられる。では、これを200週間続ければ、90キロ落ちて、体重が0キロになるのだろうか?

もちろん、そうはならない。体はどこかの時点で、カロリー消費量を削減して、減少した摂取カロリーとのバランスを自動的にとるようにできている。ミネソタ飢餓実験の被験者たちは16.8キロほど体重が落ちる計算だったが、実際に落ちたのは8.4キロだけ――予測の半分以下にとどまった。

「体重を減らし続けるためにはさらに厳格なカロリー制限が必要だったのだろうか」と考えてしまいがちだが、それは違う。

そのあと、被験者の体重はどうなっただろうか?

半飢餓状態にあるとき、体脂肪は体重よりもずっと速く落ちていった。体に力を与えるため、体内に蓄積されていた脂肪から先に使われていくからだ。回復期に入ると、被験者の体重はおよそ12カ月で元に戻った。

だが、体重はその後も増え続け、結果的に実験前の体重よりも多くなってしまった。

体は代謝活動(総エネルギー消費量)を抑えることで摂取カロリーの減少に素早く対応するが、それはいつまで続くのだろう? カロリー制限を続けていれば、やがて体はエネルギー消費量を元に戻すのだろうか?

端的に答えれば、「戻さない」といえる(※11)。2008年に行われた研究では、始めは被験者の体重は10%減り、エネルギーの総消費量も予測どおり減少した。

この状態は実験が終了するまで、まる1年続いた。その後1年経っても、体重が減った体のエネルギー消費量は低い――平均すると一日に約500キロカロリーほど――ままだった。

カロリー制限をすると、それに反応して代謝活動がすぐに減り、その減少がいつ終わるともなく続くのだ。

■「リバウンド」は意志の力と無関係

こうした実験結果を見れば、カロリー制限ダイエットが体にもたらす影響は明白である。

たとえば、ある女性がダイエットに取り組む前には、一日に2000キロカロリーの食事をし、2000キロカロリーを消費していたとしよう。医者の勧めに従って彼女はカロリーを制限し、1回の食事量を減らし、低脂質の食事を心がけ、一日に摂るカロリーを500キロカロリー削減する。

すぐに、彼女の総エネルギー消費量も500キロカロリーか、それ以上に落ちる。すると、彼女はめまいと倦怠感を覚えるようになり、寒がり、常に空腹を感じ、イライラして気分が落ち込んだりする。

それでも、そのうちきっとよくなるだろうと信じてダイエットを続ける。始めは体重が減ったが、削減された摂取カロリーに見合うように彼女の体がカロリー消費量を抑えるようになると、体重は横ばいになる。

彼女は医者の言う通りに食事制限をしていたにもかかわらず、1年経っても事態は改善しない。そしてカロリーを制限した食事を同じように食べ続けても、やがて体重は少しずつ戻り始める。

ほとほと嫌気がさした彼女はうまくいかないダイエットをやめ、また元通り一日2000キロカロリーの食事を摂り始める。

彼女の代謝活動によるエネルギー消費量は一日1500キロカロリーまで落ちていたので、あっという間に彼女の体重は増え、以前よりも太ってしまう。周りにいる人たちは、彼女の意志の弱さが原因だといって非難する。

あなたにもこんな経験がないだろうか? 彼女の体重が戻ったのは彼女の失敗ではない。こうなるのは当たり前なのだ。

ここに書いたことはすべて、過去100年の間に詳細に記録されてきたことだ!

※1 Wright JD, Kennedy-Stephenson J, Wang CY, McDowell MA, Johnson CL. Trends in intake of energy and macronutrients: United States, 1971-2000. CDC MMWR Weekly. 2004 Feb 6; 53(4):80–2.

※2 Ladabaum U et al. Obesity, abdominal obesity, physical activity, and caloric intake in us adults: 1988 to 2010. Am J Med. 2014 Aug; 127(8):717–27.

※3 Griffith R, Lluberas R, Luhrmann M. Gluttony in England? Long-term change in diet. The Institute for Fiscal Studies. 2013. Available from: http://www.ifs.org.uk/bns/bn142.pdf. Accessed 2015 Apr 26.

※4 Kolata G. In dieting, magic isn’t a substitute for science. New York Times [Internet]. 2012 Jul 9. Available from: http://www.nytimes.com/2012/07/10/health/nutrition/ q-and-a-are-high-protein-low-carb-diets-effective. html?_r=0. Accessed 2015 Apr 8.

※5 Benedict F. Human vitality and efficiency under prolonged restricted diet. Carnegie Institute of Washington; 1919. Available from: https://archive.org/details/humanvitalityeff00beneuoft. Accessed 2015 Apr 26.

※6 Keys A, Brožek J, Henschel A, Mickelsen O, Taylor HL. The biology of human starvation (2 volumes). MINNE ed. St. Paul, MN: University of Minnesota Press; 1950.

※7 Guetzkow HG, Bowman PH. Men and hunger: a psychological manual for relief workers 1946. Elgin, IL: Brethren Publishing House; 1946.

※8 Kalm LM, Semba RD. They starved so that others be better fed: remembering Ancel Keys and the Minnesota Experiment. J Nutr. 2005 Jun 1; 135(6):1347–52.

※9 Ancestry Weight Loss Registry [Internet]. Blog. They starved, we forgot. 2012 Nov 4. Available from: http://www. awlr.org/blog/they-starved-we-forgot. Accessed 2015 Apr 8.

※10 Pieri J. Men starve in Minnesota. Life. 1945 Jul 30; 19(5):43–6.

※11 Rosenbaumetal. Long-term persistence of adaptive thermogenesis in subjects who have maintained a reduced body weight. Am J Clin Nutr. 2008 Oct; 88(4):906–12.

----------

医学博士

1973年生まれ。トロント大学医学部卒業。同大学の研修医を経たのち、カリフォルニア大学ロサンゼルス校にて腎臓専門医の研修を修了。2型糖尿病と肥満に特化した独自の治療を行う「インテンシブ・ダイエタリー・マネジメント・プログラム(集中的な食事管理プログラム)」を開発。著書に『The Obesity Code』『The Complete Guide to Fasting』など。雑誌『ジャーナル・オブ・インスリン・レジスタンス』の編集長(科学部門)も務める。

----------

(医学博士 ジェイソン・ファン)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「糖質抜きダイエット」をつづけると痩せにくい体質になるって本当?【累計会員数1000万人超の食事管理アプリを開発者した管理栄養士が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年4月23日 16時0分

-

糖質制限すれば必しもず痩せるわけではない…人間が太るかどうかを決めるたった1つの要素

集英社オンライン / 2024年4月19日 11時0分

-

カロリー削れば太らないと頑張る人を裏切る真実 エネルギーが過剰だから体脂肪が蓄積するのではない

東洋経済オンライン / 2024年4月13日 14時0分

-

食事の量を減らしてダイエットしてもリバウンドするだけ…カナダ人医学博士が「1日おきの断食」を勧める理由

プレジデントオンライン / 2024年4月9日 15時15分

-

食費の節約になるから一石二鳥? 食べないダイエットのリスク

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月8日 2時10分

ランキング

-

1納豆のタレやワサビなどの余った小袋調味料は、どう処分すればいい? 正しい捨て方と活用法

オールアバウト / 2024年4月23日 20時15分

-

2家のネット回線が遅いです。中継機かメッシュWi-Fiの導入を検討しているのですが、どちらがいいですか?

オールアバウト / 2024年4月23日 21時25分

-

3流行りの調理法も実はNG? 炊飯器が壊れやすくなる使い方5選【家電のプロが解説】

オールアバウト / 2024年4月23日 21時15分

-

4ゲームプログラミング入門書、横浜の15歳が完成 「ないなら自分で書く」制作経験盛り込んだ380ページ

カナロコ by 神奈川新聞 / 2024年4月22日 11時30分

-

5迷惑おじさんキャンパーの“ある行動”のせいで家族キャンプが台無し。注意するとまさかの反応

女子SPA! / 2024年4月14日 8時47分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください