「椎名林檎はロックじゃない」そう息巻く人が消えたのは、EPICソニーの功績である

プレジデントオンライン / 2021年11月27日 11時15分

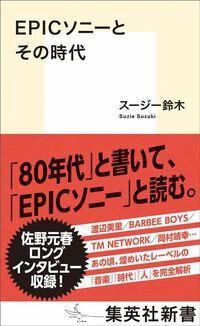

※本稿は、スージー鈴木『EPICソニーとその時代』(集英社新書)の一部を再編集したものです。

■ロックを代表し、牽引した80年代のEPICソニー

「80年代のEPICソニーを一言で言えば?」と問われると、私を含めた同世代のEPICソニー・ファンは「ロックだ」と答えるだろう。「日本初のロック・レーベル」と答えるかもしれない。

背景には、CBSソニー時代に、レコード大賞などの「賞レース」にまつわる仕事が嫌で嫌でしょうがなかった丸山茂雄の意志があった。その結果、初期のEPICソニーは、賞レースはもちろん、歌番組にも消極的になり、「(音楽をゆがめる)テレビはないものと思え」が合言葉になっていたという。

また、ニューミュージックの香りが弱いのも、EPICソニーの特徴と言える。それでも、EPICソニー初のヒット=ばんばひろふみ《SACHIKO》(79年)は、ニューミュージックの香りがぷんぷんするが、それ以降「EPICニューミュージック」は、完全に鳴りを潜める。

歌謡曲のアンチテーゼとしてのロック。ニューミュージックのアンチテーゼとしてのロック。それは「歌謡曲のCBSソニー」や「ニューミュージックの東芝EMI」のアンチテーゼとしてのロック。

そんなロックを代表し、牽引したレコード会社、EPICソニー──。

■渡辺美里はロックなのかアイドルなのか

しかし、話をややこしくするようだが、ここで、EPICソニーの代表選手の1人を「ロックじゃない」と息巻く少年に登場してもらう。少年の名は「ラジヲくん」。何を隠そう、私が著した『恋するラジオ〜Turn on the radio』(ブックマン社)という「音楽私小説」の主人公だ。第3章「早稲田のレベッカ(1986kHz)」より。

しかしラジヲは当初、レベッカや渡辺美里を認めていなかった。いや、実際は「認めてはいけない」と思っていた。「あれはロックじゃないから」。「ロックか、ロックじゃないか」──今となっては笑い話となるが、当時の音楽少年にとっての評価軸として、それはとても切実なものだった。一種の踏み絵のように。そして、ラジヲなりの評価算定結果として、レベッカや渡辺美里は「ロックじゃない」と結論付けられたのだ。なぜならば、音楽は「ロック」っぽいけれど、顔がアイドルみたいに可愛いじゃないか。可愛い女の子は「ロック」じゃないんだよ。

白状すれば、これはそのまま、80年代中盤における私の見立てである。ただ、その根拠は脆弱(ぜいじゃく)なもので、当時の渋谷陽一的/ロッキング・オン的価値観の中に、レベッカや渡辺美里が入っていなかった(ように見えた)ことや、もっと表面的に、NOKKOや渡辺美里のルックスが可愛かったことも「ロック的」ではないという判断要素になったのだ。

逆に言えば、当時の私にとっては、ロッキング・オン的な理屈っぽい評論に堪え得る理論的根拠を持つ、しかめっ面の、そんなにハンサムではない男性による自作自演音楽しか「ロック」ではなかったのだ。今となっては、何と狭量な見方だろうと呆れるが。

もっと分かりやすく言えば「渡辺美里はミス・セブンティーンのコンテストに出たんだから、アイドルであってロックじゃない」という見方・考え方。

■今の音楽界に繋がるEPICソニーの功績

ただ、事実として、80年代中盤までの日本の「ロック観」には、そういう狭く湿った視点が、多分に含有されていたのだ。

ここで重要なのは、EPICソニーが、そういう狭量な「ロック観」のアンチテーゼでもあったということ。

渡辺美里《My Revolution》(86年)の項で私は、「歌謡曲とニューミュージックとロックのど真ん中ということになる。それぞれから等距離で、かつそれぞれの要素をうまくすくい取った音楽」と書いた。

つまり「歌謡曲とニューミュージックとロック」からなる三角形の中点にある音楽を、ロックの名の下に確立し、ビジネス化に成功したということ。これがEPICソニーの最大の功績の1つだと思うのだ。

■「椎名林檎はロック」といえる時代にした

EPICソニーは、歌謡曲のアンチテーゼ、ニューミュージックのアンチテーゼでありながら、それらの美味しい要素をしたたかに抽出し、(旧文脈の、ラジヲ君文脈の)ロックとうまく中和させることで、(新文脈の)「ロック」という新市場を作り上げたのだ。

言い換えれば、はっぴいえんど《春よ来い》(70年)やキャロル《ルイジアンナ》(72年)など日本ロックの原点と《My Revolution》との間にある途方もない距離が、EPICソニーの功績なのだ。

さらには《My Revolution》と最近のJポップとが、極めて近接した感じで聴こえること、これもEPICソニーの功績。

「椎名林檎はホリプロタレントスカウトキャラバンに出たんだから、アイドルであってロックじゃない」と息巻く者など、もうどこにもいないだろう。時代はEPICソニーを飲み込んだのだ。

■歌番組嫌いが生んだミュージックビデオ

MV(ミュージックビデオ)の存在も大きかったですね。EPIC・ソニーでは、マイケル・ジャクソンの『スリラー』を見た丸山さんが「これで行く!」と方針を固めた。我々にとっては、テレビ局に頭を下げて歌番組に出なくても、映像表現できるツールを手に入れたということでした。

小坂洋二氏の発言(『日経エンタテインメント! 80ʼs名作Special』)。当時のEPICソニーの楽曲を思い出そうとすると、その楽曲にまつわる映像も併せて思い出される。EPICソニーの楽曲プロモーションの最前線に、映像が置かれていたからだ。

また、この小坂発言は、前項の「テレビはないものと思え」という合言葉ともつながってくる。ここで言う「テレビ」は「歌番組」のことだった。そして、テレビの電波を活用する歌番組以外の方法として、当時的に言えば「PV」、現在の「MV」があった。

「ビデオ班」を立ち上げ、EPICソニーの社員とミュージシャンが、二人三脚でPV制作。そこでできた映像を、全国で行われる「ビデオ・パーティ」で地道に浸透させる─―。派手派手しく見える80年代EPICソニーの成功の陰で、このような地道で草の根的な取り組みが進められていたのだ。

大江千里《十人十色》(84年)、佐野元春《Young Bloods》(85年)、LOOK《シャイニン・オン 君が哀しい》(85年)、大沢誉志幸《Dance To Christmas》(88年)──すべて、メロディと映像がタッグを組んで浮かんでくる。

■映像戦略における重要人物が残した作品

ここでEPICソニーの映像戦略におけるキーパーソンを1人、紹介しておきたい。坂西伊作。先の「ビデオ班」の先頭に立ってカメラを回し続けた人だ。ウェブサイト『TOweb』における坂西氏の紹介文(16年)。

坂西氏はエピックソニーの映像ディレクターとして、岡村氏をはじめ、TM NETWORKやエレファントカシマシ、JUDY AND MARY、真心ブラザーズなどのPVを手がけており、日本におけるプロモーションビデオの原型を作ったひとりといえる人物だ。1988年からテレビ東京で放送されていたエピックソニー制作による音楽番組『eZ』でもほとんどの映像を制作し、PVがお茶の間に認知された黎明期の一端を担った。ドキュメンタリーの質感がある作風は多くのファンを今なお魅了し続けている。

(TOweb「岡村靖幸音楽活動30周年記念上映 神保町シアターで1週間限定レイトショー『Peachどんなことをしてほしいのぼくに』」)

『eZ』という名前が異常に懐かしい。80年代EPICソニーの勢いに乗って、先の「ビデオ班」の地道な取り組みを、地上波に乗せたような番組で、都会的で現代アート的な空気感の中で、ただただEPICソニーのPVが流し続けられるという、ちょっと変わった、でも、今となっては忘れられない番組だ。

坂西伊作については、個人的には、『TOweb』の記事のタイトルに記されている岡村靖幸の主演映画『Peach どんなことをしてほしいのぼくに』(89年)の監督としての印象が強い。岡村の音楽にどっぷりとハマっていた大学4年生の頃に、私がリアルタイムで観た映画。

■日本人ならではのミュージッククリップを作り続けた

私は、当時の岡村靖幸の表現テーマを「バブル期のモラトリアム」だと読んでいるが、「バブル期のモラトリアム」に揺れ動く青年の姿をリアルに切り取った、鮮烈な作品だった。

09年5月23日、坂西伊作死去。享年51。あまりに若い。

映画『モテキ』(11年)などで知られる映画監督・大根仁は、「伊作さん監督の最高のドキュメンタリー」として、矢野顕子『SUPER FOLK SONG ピアノが愛した女。』(92年)を挙げながら、09年5月28日、自らのウェブサイトにこう記した。

坂西伊作さんが亡くなったそうだ。

誰がなんと言おうと、90年代初期の日本のミュージッククリップ界は

伊作さんがトップだった。

バカみたいに浮かれて、掛ける必要の無い金をかけ、技術とセンスばかり競い合ってたあの頃のミュージッククリップ界でただ一人、ストイックに音楽とアーティストに向かい合って傑作を作り続けた伊作さん。

本当に伊作さんだけが「粋」で猿真似じゃない日本人ならではのミュージッククリップを作り続けた人だった。

ずっと憧れていました。

■資生堂がCMタイアップを開発し、定着させた

EPICソニーの音楽家のブレイクにCMタイアップが強く貢献していた。

ただEPICソニーのみならず、一般論として「80年代音楽シーンは『タイアップ』だった」と言える。CMタイアップがレコードの売上に貢献したのは、何もEPICソニーだけではなかった。

日本においてCMタイアップという手法を開発し、定着させたのは、資生堂である。

本来CMソングとは言うまでもなくそのCFに付随して存在するものであるが、これがCFから独立したかたちでレコード会社から市販され、ヒットした時、そこにもう一つの宣伝手段としての役割りが発見される。(『資生堂宣伝史 Ⅱ 現代』)

・CMのBGMで楽曲を使う

・CMには音楽家の名前を小さく入れておく

・その楽曲をレコードで市販する

・CMとレコードが相乗効果をもって話題となる

あえて説明するまでもない、今でも使われている手法なのだが、この手法のイノベーターが資生堂であり、そして、この手法が一般化したのが80年代だったのだ。

■広告が楽曲を侵食していた

ちなみに「タイアップ・イノベーター」の資生堂が、70年代後半に生み出したタイアップ・ヒットが、ダウン・タウン・ブギウギ・バンド《サクセス》(77年)、矢沢永吉《時間よ止まれ》(78年)、堀内孝雄《君のひとみは10000ボルト》(78年)、ツイスト《燃えろいい女》(79年)など。

ここでポイントとなるのは、広告と楽曲の力関係である。80年代に入って、広告の側の力が楽曲を侵食し、結果、広告で取り扱われる商品のニオイが強いタイアップ楽曲が増えてくる。資生堂で言えば《燃えろいい女》のサビで、突然「ナツコ」(商品名)が出てくるのだが、あれは広告の力が楽曲を押し切った最初期の例だろう。

■他社と一線を画すEPICソニーのタイアップ

しかしEPICソニーのタイアップは、そのようなことがなく、楽曲と商品が見事に高め合っている、言わば「美しいタイアップ」が多い。ここらあたりにEPICソニーの才覚を見るのだ。

「美しいタイアップ」として、まず思い浮かぶのが、大沢誉志幸《そして僕は途方に暮れる》(84年)×日清食品カップヌードル。外国人の少女がキスするフリをする映像に、淡々と響く《そして僕は途方に暮れる》のサビ。

カップヌードルはその後、ハウンド・ドッグ《ff(フォルティシモ)》や中村あゆみ《翼の折れたエンジェル》(ともに85年)やEPICソニーからは鈴木雅之《ガラス越しに消えた夏》(86年)や遊佐未森《地図をください》(89年)などをタイアップ起用するが、正直、《そして僕は途方に暮れる》までの「美しいタイアップ」には至らなかった。

また、THE MODS《激しい雨が》(83年)×マクセルのカセットテープ「UDⅠ」も「美しさ」では負けてはいない。こちらは、THE MODS本人たちもCMに出演し、この上ないお披露目効果を持った。キャッチコピーの「音が言葉より痛かった。」もTHE MODSらしく、理想的である。

また、こちらは広告ではなく、テレビ番組とのタイアップだが、87年から放映された日本テレビ系アニメ『シティーハンター』は、TM NETWORK、大沢誉志幸、岡村靖幸、鈴木聖美などが起用され、アニメとしての都会的な内容とリンクして、さしずめアニメ版『eZ』という感じだった。

■シャネルズの『ランナウェイ』がタイアップで大成功

と、EPICソニーの「美しいタイアップ」を見てきたが、そんなタイアップを量産できた大きな要因として忘れてはいけないのが、端緒としての、シャネルズ『ランナウェイ』(80年)の大成功だろう。

・商品(パイオニアのラジカセ)の名前も曲名も「ランナウェイ」

・歌い出しがサビからで、歌詞はいきなり「♪ランナウェイ〜」

・少年が家出しようとするCMのストーリーと歌詞の内容も、ほぼ同一

そして、このタイアップから約100万枚の大ヒットが生まれ、海の物とも山の物ともつかない新人バンド=シャネルズが劇的にブレイク、EPICソニー邦楽の屋台骨を作り上げるのである。

つまりは「EPICソニーとは『タイアップ』だった」どころか、そもそもEPICはタイアップから生まれたのである。それもとびきり美しく、とびきり劇的な。

----------

音楽評論家

1966年大阪府東大阪市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。ラジオDJ、野球文化評論家、小説家。音楽評論の領域は邦楽を中心に昭和歌謡から最新ヒット曲まで幅広い。著書に『平成Jポップと令和歌謡』(彩流社)、『恋するラジオ』(ブックマン社)、『80年代音楽解体新書』(彩流社)、『イントロの法則80's -沢田研二から大滝詠一まで』(文藝春秋)、『サザンオールスターズ 1978-1985』(新潮新書)、『1984年の歌謡曲』(イースト新書)など多数。

----------

(音楽評論家 スージー鈴木)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

斉藤和義が岡村靖幸の影響でダンスレッスン?ユーミンと斉藤和義は初対面!!松任谷由実×岡村和義(岡村靖幸・斉藤和義)『Yuming Chord』4月26日、5月3日 (金)11:00~11:30 OA!

PR TIMES / 2024年4月24日 12時0分

-

「会社の人は誰もいいとは言わなかった(笑)」当時の売れっ子とは“真逆のタイプ”…松田聖子(62)の成功を誰も予想できなかった理由

文春オンライン / 2024年4月20日 17時0分

-

作編曲家、山川恵津子が1980年以降手掛けた1000曲を超える名曲の中から厳選した作品集『編曲の美学 山川恵津子の仕事』など3作品を5/29よりタワーレコード限定で発売

PR TIMES / 2024年4月12日 17時45分

-

「NCT DREAM」、音楽番組に続々出演…「Smoothie」と「UNKNOWN」のステージを披露

Wow!Korea / 2024年3月28日 11時14分

-

TOBEライブに潜入、Number_iはスタジオ登場『ナイナイミュージック 拡大号』

マイナビニュース / 2024年3月26日 15時0分

ランキング

-

1納豆のタレやワサビなどの余った小袋調味料は、どう処分すればいい? 正しい捨て方と活用法

オールアバウト / 2024年4月23日 20時15分

-

2家のネット回線が遅いです。中継機かメッシュWi-Fiの導入を検討しているのですが、どちらがいいですか?

オールアバウト / 2024年4月23日 21時25分

-

3流行りの調理法も実はNG? 炊飯器が壊れやすくなる使い方5選【家電のプロが解説】

オールアバウト / 2024年4月23日 21時15分

-

4Wi-Fiルーターの寿命ってどれくらい? 買い替えを検討するべきサインはありますか?【専門家が解説】

オールアバウト / 2024年4月22日 21時25分

-

5「しまむらグループ大創業祭」を開催、豊富な商品をお得に - 4月24日よりスタート

マイナビニュース / 2024年4月24日 10時37分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください