エリートのプライドは「兵卒の命」より価値が高い…太平洋の孤島が「地獄の戦場」となったむなしすぎる理由

プレジデントオンライン / 2022年8月12日 13時15分

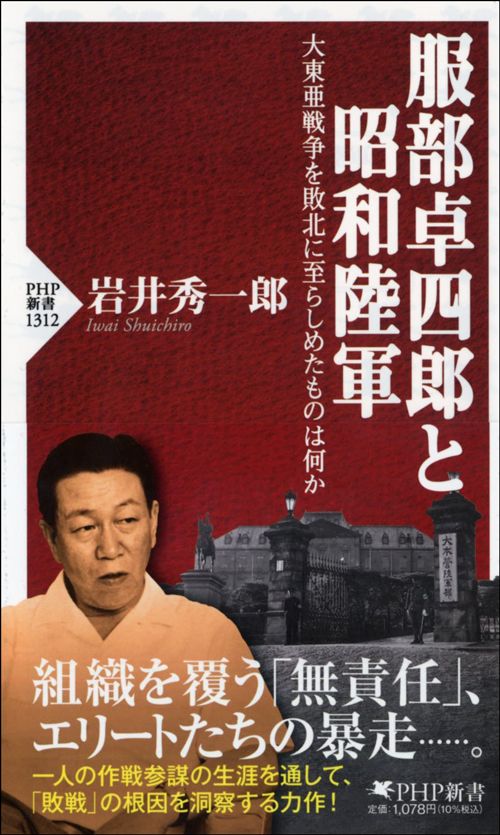

※本稿は、岩井秀一郎『服部卓四郎と昭和陸軍』(PHP新書)の一部を再編集したものです。

■太平洋戦争の転換点「ガダルカナル戦」のきっかけ

ミッドウェー海戦(1942年6月4~7日)の結果、日本は主力空母4隻と、300機以上の航空機、そして3500の人員を失った。米軍の損害が空母1隻、人員に至っては10分の1ほどであることを考えれば、大敗といっていいだろう。

多少のつまずきはありながらも、これまで連戦連勝を誇ってきた(日本海軍の)連合艦隊にとっては、初めて大きな「ストップ」をかけられた形になる。

そしてミッドウェーに続いてさらに大きな転換点が訪れることになる。服部卓四郎自身も大きく関与するその出来事によって、(日本)陸軍もそれまでの勢いを失うことになった。

舞台となった場所は、日本から約6000キロを隔てた南洋の孤島、ガダルカナル島である。この島に海軍の設営隊が上陸したのは、ミッドウェー海戦からほどない1942年6月16日のことだった。設営隊はここに航空基地を作り上げ、9月から使用が開始される予定だった。

ところが、飛行場がほとんどでき上がった8月7日、突如として艦砲から打ち出された砲弾が設営隊に降り注ぎ、続いて飛行場の東側に米軍の第1、第5海兵連隊などが上陸を開始したのである。〈児島譲『太平洋戦争 上』による〉

米軍に奪われたガダルカナル島を奪回するため、まず投入されたのは歩兵第28連隊長一木(いちき)清直(きよなお)大佐率いる一木支隊(約2000人)であった。

■死闘を強いられた一木支隊、そして川口支隊

8月18日にタイボ岬に上陸した一木支隊は、21日に米海兵隊に夜襲を敢行した。しかし支隊の攻撃は敵の火力の前に撃退され、すでに進出していた敵航空機の攻撃にもさらされた挙句、全滅に近い損害を被った。一木支隊長は、軍旗を奉焼した後自決する。

参謀本部には一木支隊壊滅の詳しい状況がわかっていなかったものの、23日、一木支隊との連絡が途絶したために支隊の第2梯団及び川口清健少将率いる川口支隊(歩兵第124連隊基幹)を、早急にガダルカナル島(以下、「ガ島」と略す場合もある)へと投入することになった。

しかし、28日に行われた支隊の輸送は敵航空部隊の空襲を受け、駆逐艦1隻が沈没、部隊の一部が海没するという悲劇に見舞われ、輸送を諦めて引き返さざるを得なかった。それでも30日に行われた輸送では川口支隊長と人員約1200名をタイボ岬に上陸させることに成功し、9月7日までに増援の輸送も完了した。〈『戦史叢書 南太平洋陸軍作戦〈1〉』による〉

川口は約4000名を率いてタイボ岬に、別働隊を率いた岡朋之助少佐は550名でガ島西端のエスペランス岬に上陸した。〈前掲『太平洋戦争 上』による〉

だが川口支隊の攻撃も結局は失敗に終わる。9月13日から行われた支隊による飛行場への夜襲は苛烈なもので、一時米軍をかなり追い詰めるところまでいった。だがあと一歩のところで息が続かず撃退され、退却せざるを得なかった。以後、川口支隊独力で攻撃を再開することはできなくなる。

ここまできて、参謀本部の危機感はようやく高まってきた。この地域を担当する第17軍は第2師団の増派を決定し、参謀本部からも第38師団を派遣することになった。さらに第17軍(百武晴吉中将)には数名の参謀が参謀本部より派遣され、その中には辻政信中佐や杉田一次中佐も入っていた。

10月7日には第2師団(丸山政男中将)、10月9日には百武軍司令官自らも戦場へと赴いた。彼らは準備を整え、10月24日、夜襲によって飛行場を取り返そうとした。24日に行われた攻撃はやはり米軍の火力に阻まれ、26日には中止の命令が下された。

■ガダルカナル島から届いた切実な願い

ガダルカナルの状況は参謀本部の予想以上に悲惨であった。それは第17軍参謀の小沼治夫大佐が打った電報に、《「ガ島」の実情は本電意を尽くさざるを以て服部大佐の現地視察を待望す、当軍司令官以下次期攻撃の必勝を信じあるを以て御安神(ママ)を請う、但し之が為には相当長き準備日数と莫大(ばくだい)なる物とを必要とすることを御諒承相成度》とあることからもうかがえる。〈軍事史学会編『大本営陸軍部作戦部長 宮崎周一中将日誌』による〉

「必勝の信念」を強調しつつも、電報ではガダルカナルの状況を説明できないので作戦課長の来島を請い、次の攻撃には相当長期間の準備と大量の物資がいることを述べている。

服部は10月30日に東京を発ち、11月2日、ガダルカナル島に到着した。そして服部は、ここでまた――ノモンハンの戦場でそうだったように――辻政信と再会し、戦場で黒くなったその手を握ったという。

この過酷な状況から帰った服部による報告が11月12、14日に行われたが、ガ島の撤退については一言も触れられていなかった。〈『戦史叢書 南太平洋陸軍作戦〈2〉』による〉

服部によれば、ガダルカナル島を含むソロモン諸島の航空兵力は海軍が担当していたが、兵力不足を感じた海軍は陸軍航空部隊の進出を要請していた。

陸軍としては中国やビルマなど大陸方面で航空兵力を消耗しており、当初海軍の要請に同意していなかったものの、11月下旬になって第6飛行師団を転用することになった。服部いわく、自分の報告がこの「決心変更の一動機になった」ということだ。〈「大東亜戦争指導に関する回想記録」(防衛省防衛研究所所蔵)による〉

■参謀本部と陸軍省の対立の実相

ガダルカナル島を巡る攻防の要点のひとつは、航空兵力にあった。日本側は人、物共に輸送船を使った輸送ができず、積載量が多くない駆逐艦や、ついには潜水艦まで使用する羽目になった。それというのも、制空権が米軍側にあり、輸送船で堂々と人や物を運ぶことができず、速度や隠密性重視の輸送に頼らざるを得なかったからである。

それはつまり、船舶の損害が増大していることを意味する。海上輸送力は前年比83パーセントに低下し、これに伴って陸軍内部でも対立が起きはじめていた。〈中原茂敏『国力なき戦争指導 夜郎自大の帝国陸海軍』による〉

対立とは、大雑把にいうと船舶をもっと徴傭してガダルカナルに人と物を送り込もうと考える参謀本部と、これ以上民間の船舶を徴傭すれば国力の低下につながると考える陸軍省の対立であった。

服部の戦後の回想では、参謀本部は第2師団の攻撃失敗後もガ島の奪回を諦めておらず、第38師団の輸送だけでなく、朝鮮の第20師団と北支の第41師団をも転用するつもりだったという。〈「大東亜戦争指導に関する回想記録」(防衛省防衛研究所所蔵)による〉

服部はあたかも他人事のように回想するが、彼自身もまたガ島奪回のためにさらなる船舶徴傭を望んでいた。ついでに記しておくと、どうも服部が戦後に書いた回想のたぐいについては、比較的冷静な分析である反面、当事者意識があまり見られない部分がある。

■船がなければ玉砕か撤退しかないが…

さて船舶の増徴(さらに民間より徴傭する)についてだが、本来であれば、一時民間より徴傭した船舶は、解傭(徴傭を解く、つまり民間に戻す)されるはずだった。ところが、戦局の悪化によって船舶の被害が増大すると、話は解傭どころではなくなる。

ガ島奪回のためにさらなる船舶を欲する参謀本部と、国力低下を防ぐためにこれを拒否しようとする陸軍省の対立は、結局船舶の増徴を分けて行うという閣議決定に落ち着いた。すなわち、陸海軍合わせて29万5000トン(陸17万5000、海12万)のうち、11月21日と12月5日に分けて徴傭されることに決められたのである。

しかし、この数字は参謀本部の要求より削減されたものであった。当然参謀本部はこれに反発する。戦争指導課長の甲谷悦雄大佐の日記には、「第二課長特に十七万五千で全部と考えらるゝことは絶対に不可」とあり、服部が閣議決定に大いに不満をもっていたことがわかる。

物量を注ぎ込むのでなければガダルカナル島にいる部隊は玉砕するか撤退するかしかなく(実際、海軍側からガ島撤退の意見も出ていた〈井本熊男『作戦日誌で綴る大東亜戦争』による〉)、その場合、敵前で数万の兵士を撤退させるのは非常に困難だと考えられていた。となれば、参謀本部としてはできる限り輸送に力を入れ、ガ島奪回を目指そうとするのはわからなくはない。

■エリート軍人同士で殴り合い

参謀本部も陸軍省も、どちらも譲らなかった。この問題は、船舶の第2次徴傭期日である12月5日になっても解決しなかった。

この日、午後10時になってようやく第2次徴傭分は応じることになったものの、参謀本部が要求していた来年1〜3月の船舶必要量(損害補塡分)の16万5000トンは8万5000トンに減らされ、かつ年度が変わる4月以降は18万トンの解傭が要求されることになったのである。

これを参謀本部の面々に知らせる役目を負わされたのは指導課長の甲谷だったが、参謀次長、作戦部長、作戦課長(服部)、指導課員(種村佐孝)らが集まる次長官舎に行ってこれを伝えたところ、「次長特に第一部長激怒」、さらに軍務局長の佐藤を呼び出して事情を聴取して激論に及び、「第一部長激昂して軍務局長との間に夫々二つ宛の鉄拳飛ぶ」、すなわち殴り合いにまで発展することになってしまった。〈軍事史学会編『機密戦争日誌 上』による〉

■官邸に押しかけ、首相を怒鳴りつける

田中新一参謀本部第一部長の怒りは収まらず、ついには首相兼陸相の東條英機の官邸に押しかけるまでに至った。この時、参謀次長の田辺盛武は東條に呼ばれて船舶問題の話をしていたものの、田中や種村などは呼ばれていないにもかかわらず、官邸にやってきたのである。

ここでも田中は東條と激論に及び、田中本人の言葉によると同席した次官の木村兵太郎に対して「馬鹿者共」と罵声を発したという。〈田中新一『作戦部長、東條ヲ罵倒ス』による〉ここまでくると、もはや陸軍省と参謀本部間で調整するという話ではなくなる。

服部は東條の官邸までは行かなかったものの、参謀本部の作戦課長として今まで船舶徴傭に関して譲らず、上司の田中と同意見だった。軍務局長と殴り合い、総理の官邸まで押しかけて罵声を飛ばした田中と共に、服部もまた、その職に留まることはできなかった。

12月14日、服部の第二課長更迭と、陸軍大臣秘書官となることが発令された。これを「青天霹靂の如し」「頗る悲痛なり」と、戦争指導課長の甲谷は慨嘆している。

さらには、ガ島から戻っていた辻政信はこれに「大いに憤慨」し、「一日も現職に留り得ずと強調、大に慰留するも却て興奮す」という有様だった。改めて、服部と辻の2人の信頼関係が、相当強固なものであることを示している。

ひとつ注目したいのは、東條に直接談判した田中が南方軍付として中央から飛ばされたのに比べ、服部がその東條の陸相秘書官となっていることだ。田中の誰彼構わず自論をぶつける姿勢に対し、服部のそれは同じ意見でも、姿勢は田中ほど過激ではなかったということだろう。

ここに、服部の強みが見て取れる。作戦課長という地位から離れたにも関わらず、権力者の近くにいることができたのだ。

ただし、服部や田中が拘ったガ島奪回については、結局これを放棄することが決まった。

敵前での撤退は相当な困難を伴うとされたが、奇跡的にこの作戦は成功する。ガ島攻防戦はミッドウェー以上に人員、物資共に消耗し、まさしく大東亜戦争の「転期」とも言える戦いとなったのである。

----------

歴史研究家

1986年、長野県生まれ。日本大学文理学部史学科卒業。デビュー作『多田駿伝 「日中和平」を模索し続けた陸軍大将の無念』(小学館)で、第26回山本七平賞奨励賞を受賞。著書に『渡辺錠太郎伝 二・二六事件で暗殺された「学者将軍」の非戦思想』(小学館)、『一九四四年の東條英機』『永田鉄山と昭和陸軍』『最後の参謀総長 梅津美治郎』(以上、祥伝社新書)がある。

----------

(歴史研究家 岩井 秀一郎)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

アイゼンハワーかく語りき 「核のない世界」を諦めない その2

Japan In-depth / 2024年4月16日 17時0分

-

ほぼ“戦わない旗艦” マッカーサーも乗った「揚陸指揮艦」が生まれたワケ “生き残り”は今も日本に

乗りものニュース / 2024年4月13日 18時12分

-

ロシアの迫撃砲RBU6000「スメルチ2」、爆発・炎上の瞬間映像をウクライナ軍が公開...ドネツク州で激戦続く

ニューズウィーク日本版 / 2024年3月31日 14時0分

-

金正恩氏「近衛ソウル柳京守第105戦車師団」を視察

デイリーNKジャパン / 2024年3月26日 7時9分

-

〈第32軍ができた日(下)〉SNSやガイドで沖縄戦を発信 メディア界に飛び込む22歳「平和を紡ぎたい思い、若者も同じ」【あの日 あの時 戦場で~若者とたどる沖縄戦80年】(動画あり)

沖縄タイムス+プラス / 2024年3月25日 5時15分

ランキング

-

1《盗まれた約1000万円の“純金茶碗”は見つかったが…》オモテの世界では売買できない盗難品を扱う「盗品マーケット」の実態

NEWSポストセブン / 2024年4月19日 11時15分

-

2「命の危険感じる」と批判=東京15区補選で妨害行為―小池都知事

時事通信 / 2024年4月19日 16時14分

-

3「銀歯を100回くらい盗んだ」 九大病院で窃盗容疑の歯科医師 「換金した総額約3000万円に上る」と供述

RKB毎日放送 / 2024年4月19日 11時43分

-

4飼い犬を探しに家を出て行き犬だけ帰ってきた…農道に高齢女性の遺体

RKB毎日放送 / 2024年4月19日 8時6分

-

5小林製薬「紅麹」成分含むサプリメント 「プベルル酸」以外の本来は入っていない複数の物質検出 国立医薬品食品衛生研究所

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年4月19日 17時47分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください