「永遠のジャンプ小僧」笠谷幸生さんは何を思い、どう考えたか 寡黙な1972年札幌五輪金メダリストが残した言葉から

47NEWS / 2024年5月20日 11時0分

4月23日朝、1972年札幌冬季五輪ノルディックスキー・ジャンプ70メートル級

(現ノーマルヒル)を制して日本人初の冬季五輪金メダリストになった笠谷幸生さんが亡くなった。80歳。肺を長く患った末の虚血性心疾患だった。欧米以外で初めて開催された冬季スポーツの祭典で笠谷さんに続いて2位に金野昭次さん、3位に青地清二さんが入って表彰台を独占した「日の丸飛行隊」と呼ばれた偉業は日本中を熱狂させ、いま60歳前後の人たちは雪のない地域でも、公園の滑り台で笠谷さんらを模して遊んだ記憶があるだろう。

現役時代から寡黙で、報道陣を遠ざけるような人だった。引退した後も強面の印象があった。本人も「しゃべるのが苦手で人付き合いも嫌。人の後ろについて行くタイプ」と自認したが、じっくりうかがうと、特にジャンプについては考え、考えしながら素人に分かるように答えてくれた。一言一言に含蓄があり、ああなるほど、と納得させられた。そこから浮かび上がったのは「永遠のジャンプ小僧」という人物像だった。この10年ほど、何度も機会を設けて聞かせていただいた。いくつかのキーワードから、昭和のヒーローの一人で、稀代のスポーツ選手の思い、実像を残しておきたい。(共同通信=三木寛史)

(1) 「完全な遊びだよ」

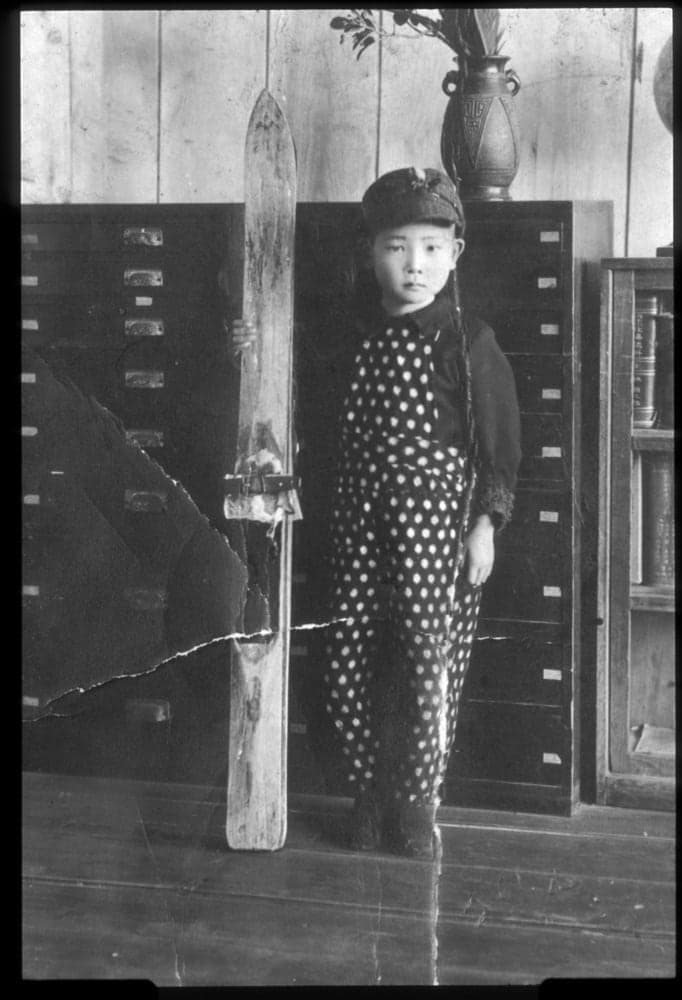

笠谷さんの出身は今の北海道仁木町である。札幌市と函館市を結ぶ国道5号の、小樽市から西へ向かって余市町で南下した辺りにある。教育者一家で、父親の三吉さんは大江小学校(現在閉校)の校長だった。5歳ごろに初めてスキーを手にした。当時の写真がある。身長より長いスキーを持ち、得意そうな表情を浮かべている。

①5才のころ、初めてのジャンプ用スキー板と記念写真する笠谷さん=1948年ごろ、北海道大江村(現在の仁木町)の自宅(提供写真)

「兵隊さんのお下がりなんだろうね。ただ斜面をすーっと滑るだけでは面白くない。飛んで遊ぶのが原点。ほんのちょっとした斜面に台(踏み切り場所)を造り、ポコンと飛んで、それが始まり。5、6メートルでいいんだよ。短い坂をちょこちょこ上がっては滑って飛ぶ。自分がどこまで飛べるか、スリルだよ。完全な遊びだよ。その延長でずっとやってきた」

冬になると雪はどこにでもあり、ジャンプは雪と戯れるための絶好の遊びだった。野球に例えると、子どもたちが一人でも球を黙々と壁にワンバウンドで投げつけ、返ってくるのを捉えるという行為と同じであろう。

(2)「スリルがあるから楽しいのさ」

父親三吉さんが校長を務めた北海道の大江小学校跡。笠谷さんはこの周辺で小さな斜面を見つけては飽かずに飛んだ=2016年5月14日

ジャンプ台はそれぞれ、大きさや形状が異なる。降雪や風をはじめとした自然現象に影響も受ける。最初から「遊び」と位置づけて、その思いをずっと抱き続けた笠谷さんにとって、第一に考えたのはいかに危険を回避して距離を伸ばすか、だった。だから決して人との戦いと捉えなかった。

「(世界のトップになるとか、五輪で勝つとかの意識は)俺はなかった、一度も。だからメダルやカップに執着しないんだな、結果だから。距離を出すことが一番気持ちいいと求めた結果の技術的な満足感だった。なぜなら遊びの延長だったから。俺は何しろ飛ぶのが怖い。怖いから楽しいんだよ。怖さを乗り越えたら楽しいじゃない。達成感がある。スリルがあるから楽しいのさ。それがなかったら、遊びって面白くない。」

(3)「タイミングは合わせない」と「空気に挟まるという安全弁」

北海道・余市高校(現余市紅志高校)で注目される選手になり、明治大時代の1964年、インスブルック五輪に出場した。ニッカウヰスキーに就職し、68年グルノーブル五輪にも出た。成績は64年の70メートル級が23位、90メートル級(現ラージヒル)11位、68年は23位と20位で、とても表彰台に届く力はなかった。

北海道・余市高時代に全日本選手権に出場した笠谷さん=1960年2月、新潟県高田市金谷山シャンツェ

「外国選手をやっつけるとかメダルを取ろうとか、なかったな。ただただ彼ら外国選手はうまいな、と思って帰ってきた。やっぱり勝つやつってすごいんだ。15位から25位に入れば御の字と思っていた」

海外勢の圧倒的な実力を冷静に判断し、彼我の差を認識しながら、それでも遠くへ飛ぶためにどうするかという技術的な追究をやめなかった。転機の一つは、踏み切りのタイミングへの考え方を改めたことだった。助走路を滑って時速80~90キロで踏み切る。当初は助走路が切れるちょうどその場所で踏み切るのを理想としたが…。

「ジャンプは踏み切りのタイミングと方向性。この二つで成り立つというのが余市の考えだった。一生懸命タイミングを合わせようとやったさ。どんぴしゃりで合わせようと、そればっかりした。でもあれだけのスピードで滑ってきて、どんぴしゃりで合うわけないよな。でね、これは俺のいい案、アイディアだと思ったな。合わないもんだと、最初から合わないと。1メートルぐらい幅があってもいいと、タイミングのことを考えなくなった。そしたら合うようになった」

もう一つが空中動作とその先だった。踏み切りのタイミングで開眼すると、その優位性を生かし、いかに危険と感じない飛び方で距離を伸ばしていくか。それを必死で考え、今のジャンプ理論に通じるような悟りを開いた。例えば高速で走る車の窓を開けて手を出す。地面と垂直にすれば手は空気の抵抗を大きく受けてその形を維持するのは大変だが、平行にすれば空気の抵抗は少なくなって手はそのままの形を保ちやすい。これを「空気に挟まる」と言い表した。笠谷さんにしてみれば、距離を伸ばせるとともに、空気の下の層の存在が前のめりになって落ちるという危険を防ぐという考え方だった。何の不安も感じずに安定して飛距離を伸ばせるという意味で「安全弁」とも表現した。

「空気圧に向かって、いかに空気に挟まるかという感覚にして、成功したのかもしれない。滑空するときの紙飛行機が飛ぶようなもの。空気をつかむ、(飛行曲線のマキシマムで)スキーと体が一緒になって空気に挟まるという世界をイメージした。そうすると頭から落ちない、つまり安全なんだ。安全弁を見つけたよ」

飛躍中にかっと開けた口にも意味があった。そうすることで体を一本の硬い棒のようにして空気を切り裂くようなイメージにしたという。

「空中では口を開けたんだ。空気に挟まるためには体のバランスが必要で、脇の下から筋肉を締めて腹筋を体側から前面まできちんと固める。がっちがちにする。それには口を開けてあごを引かないと駄目だから。踏み切ったときは体にやわらかさがないと空気に挟まらないけど、挟まるとがっちり体を固めたんだ」

(4)「見本がいた」

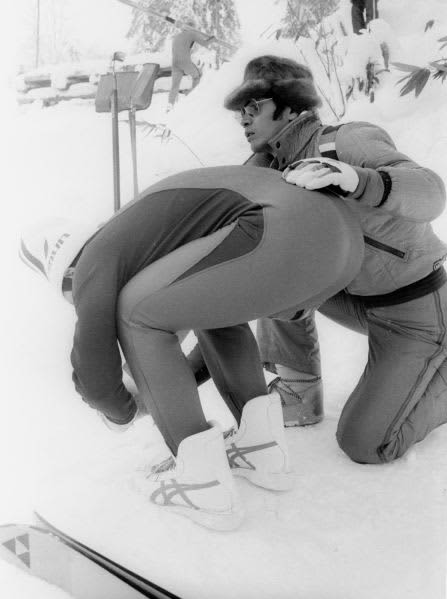

踏み切りと空中姿勢で手応えを得ると、あとは着地だけである。「世界一美しいテレマーク姿勢」というのは笠谷さんの代名詞でもあったが、それはライバルを模倣したものだった。

「68年グルノーブル五輪を終わって、菊地定夫さんだったか、コーチに言われたんだよ、勝つにはテレマーク姿勢をしっかり入れないと駄目だと。どうしてできないのか、というところから考えた。とにかく着地するときのバランスが良くなかった。テレマーク姿勢を入れられる体勢で飛んでいなかった。でどうするか、見本がいたんた、青地清二さんという、素晴らしく上手に着地する人がいた。見てみると、上半身を動かさずに下半身だけ着地するような姿勢だった。同じようにするようにして、2年で何とかなった。手を広げたのは、一番安全だから。バランスを崩して着地しても上手に転倒できるから。まあスキーの下手な人の制御だな。一番安全な方法を採っただけだ」

(5)「俺のジャンプが完成した」

スタートから助走路を滑って踏み切り、空中に出て、着地のテレマーク姿勢を取る。それらを一連の流れとして考え、技術的に完成したという手応えを得た。札幌五輪2シーズン前の頃で、国際的には1970年世界選手権70メートル級で銀メダルに、国内的には札幌五輪テスト大会の70メートル級を含んだ71年の11戦9勝という成績に結実した。

札幌プレ五輪のジャンプ70㍍級で優勝した笠谷さん=1971年2月、宮の森ジャンプ競技場

「テレマークができるようになって、俺のジャンプが完成した。つまり逆算なのよ。いくらいい踏み切りをして空中も空気に挟まっても、成り行きで飛んでいって安全な着地はできない。テレマーク姿勢を取れるから、空中で空気に挟まれる、そしてその前のタイミングを気にしない踏み切りもできる、という考え方」

20代半ばを過ぎて、ようやくジャンプの極意をつかんだ。「遊び」を極めようともがき続けた結果だった。

「中学から競技としてジャンプをして、ずっとうろうろした。よく札幌五輪まで(競技人生が)持ったね。札幌は完成したジャンプを実践する場で、別に優勝しなきゃいけないとか、優勝しようとか、一切なかった」

(6)「ジャンプ台をやっつける」

「遊び」を極めうようと技術的に試行錯誤した笠谷さんは、技を実践するためにジャンプ台と戦うという思いを持ち続けた。だから「ジャンプ台をやっつける」という言い方をした。自分とジャンプ台との1対1の勝負である。当然その相手に過不足はあった。大倉山ジャンプ競技場は1931年に最初の台が完成して長い歴史を誇り、敵に不足のない台だった。ところが宮の森ジャンプ競技場は札幌五輪開催を機に造られた、いわば後付けの台という位置づけだった。その違いを明確に意識していた。第1回の1924年シャモニー五輪から実施されたジャンプは、最初の8大会は1種目だけで、64年インスブルック五輪で70メートル級と90メートル級の2種目になった。

札幌冬季五輪のジャンプ90㍍級前の最後の練習を終えた幸生さん=1972年2月、大倉山ジャンプ競技場

「大倉山は特別なんだ、昔から。ジャンパーとしては登竜門で、一つのシンボル、何としてもやっつけたい競技場。だいたい最初に飛んだら転ぶんだ。俺が初めて飛んだのは高校1年。スタートして、いつ転んだか分からない。気がついたら寝そべってた。そんな台が札幌五輪用に改修されて新しくなる。これは飛んでみたくなるよな。宮の森はとってつけたようなもので、70メートル級は後からできた、付け足しのようなものだ。そう思うな」

(7)「適正スピードが自分に合った」

札幌五輪直前にあった年末年始に4試合で争うジャンプ週間(71年12月29日~72年1月6日、第1戦インスブルック=オーストリア、第2戦ガルミッシュパルテンキルヘン、第3戦オーベルストドルフ=いずれもドイツ、最終戦ビショフスホーフェン=オーストリア)で笠谷さんは3連勝した。全日本スキー連盟(SAJ)は札幌五輪代表の選考を既に終え、12月21日にジャンプ代表7人らを決め、発表した。ジャンプ陣の五輪までの動きも同時に決定された。ジャンプ週間の3試合に出場した後、五輪に備えるために1月5日に帰国し、6日から国内戦4試合に参加するというものだった。このジャンプ週間はそれまで日本選手は1勝もしていなかった。笠谷さんは初戦から3連勝という快挙以上に、五輪の金メダルの布石を手にした。

ジャンプは助走路を滑ってきて踏み切り位置に来たときの滑るスピードにより、ある程度飛距離が決まる。その時最も強いであろう選手が安全に、かつ最も遠くへ飛べる速度にするため、スタート位置を設定しなければならない。速すぎると強豪は飛び過ぎて、危険である。ジャンプ週間での活躍で、自分が飛び過ぎを危ぶまなくてもいいようなスタート位置になったと感じたのである。

「ジャンプというのはね、やみくもに勝とうと思っても勝てないんですよ。自分のジャンプに適したスタートゲートから出られるかどうか、という話さ。それができるようになったのが、あのジャンプ週間だった」

「ジャンプ週間はシーズン最初の試合で、日本チームは中山峠(北海道)でがんがん飛んで臨んだ。欧州のチームは雪上での練習なんてほとんどしていなかった。初戦のインスブルック(オーストリア)なんて、面白かった。国別で公式練習したんだけど、日本チームはみんなK点近くまで飛んだ。そしたらすぐにスタート位置が下がった。力のない日本チームがあれだけ飛ぶんだから、強い国はもっと飛ぶから危険と考えたんだろう。ばかにしてね。でもほかの国は飛べなくなった」

笠谷さんの最終戦欠場は、現地で大きな反響を呼んだ。当時4戦全勝の完全優勝を成し遂げた選手はいない。最大のヒーローが最大の見せ場で姿を消してしまう。大会の事務局長は「誰もしたことがない4連勝をするべきだ。いまの笠谷なら間違いない。パーフェクトでいける」と引き留めに必死だった。「笠谷が抜けたジャンプ週間は気の抜けたビールのようだ」と書いた地元紙もあった。

「ビショフスホーフェンを蹴っ飛ばしてねえ。そりゃあオーストリア人は怒るさ。チャンピオン来ねえんだから。でも最初から3戦で帰るという計画だった。兄貴(昌生コーチ)が『お前、残ってもいいぞ』と言ったけど、帰った。ずいぶん後まで言われたなあ。とんでもなく失礼な話だな、考えてみれば」

札幌冬季五輪のジャンプ70㍍級で金メダルを獲得した笠谷さん=1972年2月、宮の森ジャンプ競技場

(8)「金野が一番だ、金メダルだ」

優勝候補として札幌五輪に臨んだが、金メダルを取りたい、などという意識はなかった。地元開催の大会で土地勘はばっちりあった。当時は警備も緩やかだった選手村からできたばかりの地下鉄に乗り、札幌市中心にあるなじみの食堂に行って、お昼を食べてビールを少し引っかけたこともあった。2月6日、初戦の70メートル級は1回目に84メートル(最長不倒)でトップに立ち、2回目は79メートルにまとめて快勝した。

「好きではなかったね、あの宮の森は。金野昭次さんが一番うまくて、次が青地さんかな。俺は全然欲がなかった。(1回目は)だから良かったんでないかい。うまくいったな、という感じ。でも優勝するとかという世界が出てくると駄目なのに(2回目は)がっちがちで、心をなだめるのに大変だった。で開き直ったんだ。金野が一番だ、金メダルだ、と」

現在の試合の進行では2回目は1回目の30位から29位、28位…と飛び、最後は1日目のトップが挑むが、当時は1回目、2回目とも同じ飛躍順だった。笠谷さんは日本勢4人のうち最後で、ゼッケン「45」が示すように45番目だった。金野さんのゼッケンは「5」だった。最初から5番目に飛ぶ金野さんは2回目を終えてトップの位置にいて、2回目が進んでもそれを追い越すような選手は現れなかった。だから笠谷さんは自分が失敗しても金野さんが優勝する可能性は高い、と考えた。

「俺がスタートする前に、分かっていた。記録を聞けば分かる。俺が飛ぶまで金野を上回る人がいないんだから。俺の後ろの人も強い人は1本目に転んだ。開き直れたのは金野さんのおかげ。そうでなかったら何が起こったか分からない。思い切りいったら、何とか持った。本当は82、83メートルは飛べたのに…。でも2本とも失敗しないで立っているのは不思議でね。誰のせいかと思ったら、観客だった。あの声援にはざわざわした。あれがあんなジャンプをさせてくれた」

(9)「大倉山に負けた」

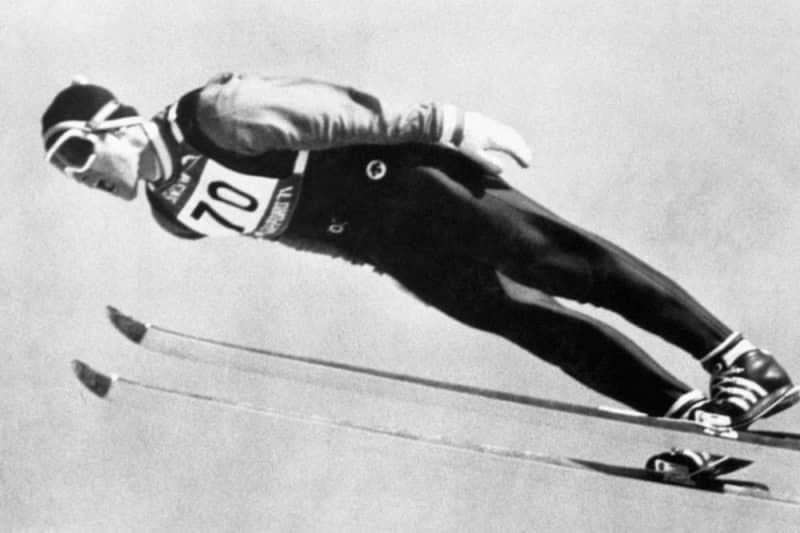

笠谷さんは札幌五輪で金メダルを獲得したことより、5日後に行われた90メートル級で7位に終わったことをずっと悔やみ続けた。1回目は106メートルの2位につけた。2回目は1回目首位だが19歳と若くて実績のないウォイチェフ・フォルトナ(ポーランド)が失敗した。逆転優勝するチャンスは十分あった。ところが笠谷さんも85メートルと失速した。結局集大成とした打倒大倉山を果たせなかった。70メートル級優勝後の気持ちの整理をうまくつけられず、技術的にも失敗した。

札幌冬季五輪のスキー・ジャンプ90㍍級を飛ぶ笠谷さんと満員の観客席=1972年2月、大倉山ジャンプ競技場

「70メートルはこんなものでいいのか、という思いで、それより気持ちは本命の90メートルに向いていた。絶好調だったよ、俺には珍しく。でも70メートル級から間隔が空きすぎたね。すぐやってくれれば良かったのにな。勝ったことによって精神的に変な感じになり、プレッシャーがあったかもしれないね。(2回目は)90メートルを飛べば良かった。大倉山でいつもは90メートルに落ちるわけないもん。もっと飛べるよ。そこに降りようとしても降りられないんだ。それが…。絶好の風だった。飛びすぎて転ぶかもしれないということを心配しないといけないぐらいの状況さ。踏み切ってすぐにあかん、と分かったよ。簡単に言うと、上に蹴った、遅れたという世界さ。(1998年長野五輪のラージヒルと団体で金メダル、ノーマルヒルで銀メダルの)船木和喜さんのように、前に出ていたら飛べていた。それで空気に挟まれなかった。なんであそこまでいって失敗するかなあ。人間なんですよ。誰のせいでもない、しょうがねえ」

「大倉山に負けた。ということは(70メートル級も含めて)全部負けたと同じだ。宮の森をやっつけたけど、大倉山をやっつけられなかった。やっぱり90メートル級がメインだから、勝ちたかったよ。どうせ勝たせてくれるのなら、90メートル級が良かった」

(10)「みんな侍」

札幌五輪のジャンプ代表は7人だった。開幕時に29歳の青地清二、益子峰行、28歳の藤沢隆、笠谷幸生、27歳の金野昭次、26歳の板垣宏志、24歳の沢田久喜である。そして表彰台独占の偉業。その26年後の長野五輪も代表7人で挑み、ノーマルヒルで船木和喜が銀、ラージヒルで船木が金、原田雅彦が銅を取り、岡部孝信、斎藤浩哉、原田、船木で臨んだ団体を劇的な逆転優勝で飾った。

「68年グルノーブル五輪を終わったあたりから、藤沢、金野、笠谷、青地に益子がいて海外遠征をして、国内試合はみんなで仕切る感じだった。それに若手の沢田、板垣が加わった。みんな侍。まとめ役は益子。でも仲良しグループではないんだ。それぞれに自分のすることをして結果を残すという世界だった。いいライバルさ。チームワークってそういうもんだよ。長野五輪もそうだろう。札幌五輪で団体戦(88年カルガリー五輪から)があったら、楽勝だった、うん、それは言える。他の国は強い選手はいたけど、1人か2人だったから」

札幌冬季五輪のジャンプ70㍍級で日本がメダルを独占。右から藤沢隆、青地清二、笠谷幸生、金野昭次=1972年2月、宮の森ジャンプ競技場

(11)「謙虚な世界を保てた一つの要因」

笠谷さんは1976年インスブルック五輪で4度目の五輪を終え、現役を退いた。ニッカウヰスキーの社員を続けながら、指導者や全日本スキー連盟(SAJ)の役員などを務めてスキー界から離れなかった。長野五輪は飛型審判員として日本勢のメダルラッシュを見守った。90メートル級の失敗を引きずり続けたが、それも前向きに捉えようとした。

踏み切りの姿勢を指導する笠谷幸生コーチ=1976年11月、北海道・中山峠

「大倉山で勝っていたら、人生変わっただろうな。でも負けたからその後の人生が持ったようなもの。大成功ではなく、負けた感が強く、それがどう言えばいいの、常にブレーキになった。一歩下がるというか、謙虚な世界を保てた一つの要因だった。有頂天にならなかったので、今があるのではないか」

(12)「陵侑さんのジャンプを見ると、背中がざわつく」

2011年に日本オリンピック委員会の理事を退任し、スポーツ界との縁は切れた。その後もテレビ中継で後輩たちの飛躍を毎シーズン、楽しんだ。そして自分なりのジャンプ理想像、つまりどれが一番飛距離を稼ぐジャンプなのかを頭に描き続けた。日本だけではなく、ジャンプ界の勢力図にも話が及んだ。日本勢では特に、2022年北京五輪のノーマルヒルを制し、ラージヒルで2位になった小林陵侑には注目していた。

「俺の思うジャンプの理想像は、ポーランドのカミル・ストッフだね、あれが完成形。それに近いのはスロベニアのペテル・プレブツ。プレブツは船木さんに近い世界だね。ところがその完成形が勝てない世界になった。よく分からんよ。小林陵侑さんのジャンプなんか見たら、背中がざわっとする。怖い。俺だったら(前に突っ込みすぎて)頭から落ちてしまう。要するに前のめりになるんだけど、それがジャンプでは一番怖い。どうしても本能的に体は後ろに行きたいんだ。それをだまして体を前に持って行かないといけない。ジャンパーのまあ、境目だね。どんな感じなのか、陵侑さんに聞いてみたいね」

ここ数シーズンは小林陵侑の話で盛り上がることが多かった。船木和喜を入れた3人の五輪個人種目金メダリストの座談会をすれば楽しいのでは、と投げかけると「是非したいね」と話していたが、実現する前に体が力尽きた。

日本勢初の冬の五輪王者になった宮の森ジャンプ競技場でインタビューに答える笠谷さん=2021年11月

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

72年札幌五輪スキージャンプ金メダル、笠谷幸生さんと120人がお別れ

スポニチアネックス / 2024年5月27日 4時57分

-

札幌五輪 スキージャンプ 金メダリスト笠谷幸生さん お別れ会しめやかに…

HTB北海道ニュース / 2024年5月26日 18時24分

-

笠谷幸生さんをしのぶ会開催 ジャンプ、原田さんら別れ

共同通信 / 2024年5月26日 16時36分

-

笠谷幸生さんお別れの会 長野五輪団体金メダルの原田雅彦氏ら献花「思い継承を」

スポニチアネックス / 2024年5月26日 15時13分

-

札幌冬季五輪スキージャンプ金メダル、笠谷幸生さんのお別れの会開催 競技関係者ら別れ惜しむ 午後からは一般市民対象のお別れ会も 北海道札幌市

北海道放送 / 2024年5月26日 12時13分

ランキング

-

1「おかしいだろ!」「聞いたことねえよ!」会場騒然…土壇場PK弾で水戸を下した長崎、クラブ記録更新の16戦無敗

ゲキサカ / 2024年6月2日 17時18分

-

2不倫報道の元日本代表・佐藤寿人氏が謝罪「たくさんの方々にご迷惑をおかけしてしまいました」

スポニチアネックス / 2024年6月2日 19時40分

-

3JRAの小林徹弥元騎手が50歳で死去 千田調教師「急すぎて何も言えません。昨日も仕事を…」

スポーツ報知 / 2024年6月2日 16時12分

-

4“83歳対決”制した!44歳ヤクルト・石川が完封で史上初の新人から23年連続勝利&交流戦最多29勝

スポニチアネックス / 2024年6月2日 15時54分

-

5貴乃花さんが新体制で一般社団法人を再スタート「これからはコンパクトな形で対話を通じて活動したい」

スポニチアネックス / 2024年6月2日 5時3分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください