「ロレックスぐらいは買える!!」精神科の訪問看護最大手が社内LINEでハッパをかけた「売り上げ最大化」

47NEWS / 2024年5月18日 10時0分

精神障害や知的障害がある人たちを対象に、「あやめ」という名称で精神科に特化した訪問看護ステーションを各地で運営する「ファーストナース」という会社がある。精神科の訪問看護事業者としては最大手とされ、ステーションは18都県で約240カ所。利用者は1万人前後いるとみられる。内部資料や現・元社員らの証言によると、この会社では収入を増やすため、患者の症状や必要度に関係なく、可能な限り訪問回数を制度上の上限である週3回にするよう、経営陣が全社的に看護師らに指示。社員らは「過剰な診療報酬の請求に当たる」「患者さんのことはお構いなしで、売り上げをいかに増やすかが最優先になっている」と話す。

取材を進めると、不思議なことに気付く。社員らがみな「社長」と呼ぶのは、実際の社長ではなく、創業者の男性のことだ。複数の社員らが「宗教みたい」と言うこの会社、一体どんな実態なのか。(共同通信=市川亨)

▽「社訓」を社員らが唱和

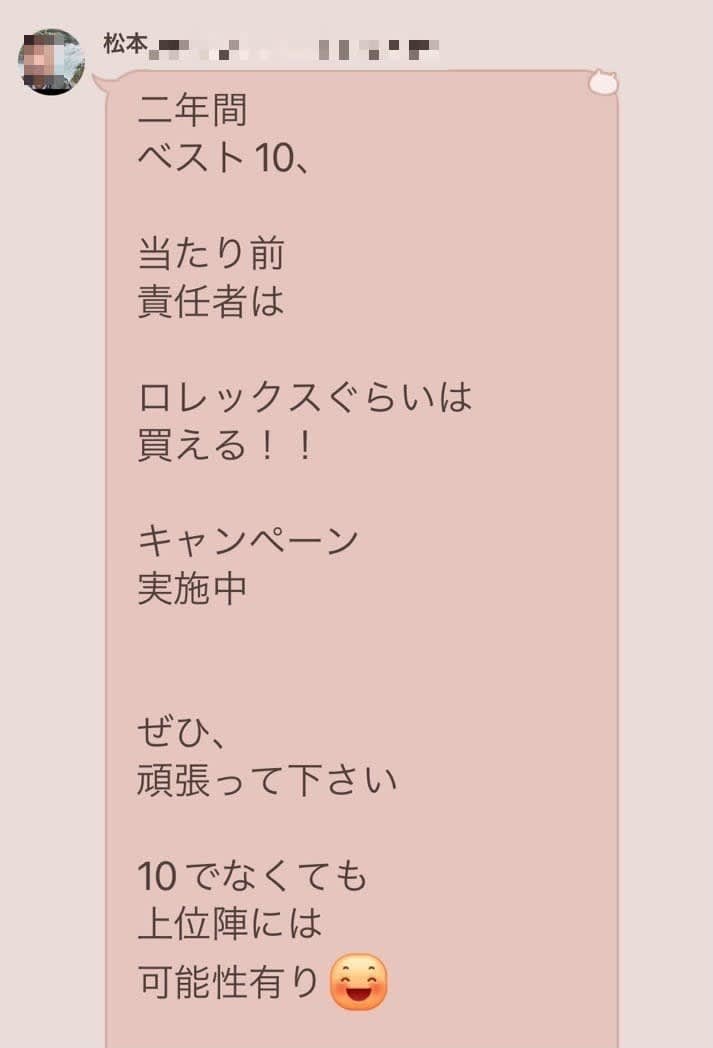

「ロレックスぐらいは買える!! キャンペーン実施中」

「さあ、あやめ上位陣 ロレックスまたはバーキン目指してこの二年頑張ってみて下さい」

今年3月下旬、ファーストナースの訪問看護ステーション責任者らが入るグループLINE(ライン)にこんなメッセージが送られた。

「ファーストナース」創設者の松本智氏が今年3月下旬に社内のグループLINE(ライン)に送ったメッセージ(画像の一部を加工しています)

送り主は同社の創設者、松本智(さとし)氏。今後2年間、社内ベスト10の成績を続けた責任者には、高級腕時計やブランドバッグを贈るという内容だった。

同社の社長は橋本真奈歩(まなぶ)氏だが、社員らは「うちで『社長』と言ったら松本さんのこと。実権は松本さんが握っている」と明かす。橋本氏も松本氏のことを「社長」と呼ぶ。

松本氏が作った「社訓」や「理念」には次のような言葉が並ぶ。

「優しくあれ!優しくなければ働く価値がない」

「お客さまの喜びの数が我々の成功である」

「自殺者をゼロにする」

「仕事は自分を成長させてくれる最高の修行場である」

「ニコニコ、ワクワク、プラス思考」

毎月、東京都内の会議室に各ステーションの責任者らを集めて開く会議では、これらの言葉を参加者が唱和。ある元社員は「宗教や自己啓発セミナーみたいだった」と振り返る。

ファーストナースが運営する訪問看護ステーション「あやめ」のパンフレット(画像の一部を加工しています)

一方で、社訓には「5000円の売上の重要性、500円のロスの重要性を理解せよ」「結果を判断する際は、数字で判断せよ」といった言葉も見られる。

社員らによると、松本氏は会議で「訪問回数を週3回にする努力をしろ」「1日最低7件は訪問するように」などと指示。売り上げの上位、下位10カ所が発表され、下位の責任者は前列に並べられて「なぜ売り上げが少ないのか」と追及されるという。ある社員は「良いことを言う一方で、実際は売り上げが最優先。やっていることが全然違う」と話した。

▽本社は新橋の雑居ビルだが、事業規模は「100億円」とも

松本氏はどういう人物で、ファーストナースとはどんな会社なのか。

民間信用調査会社や社員らによると、松本氏は61歳。都内とシンガポールに住まいがあるという。不動産業や飲食業を手がけた後、2002年に東京都内で「ヴァティー」という会社を立ち上げ、介護施設の運営に乗り出す。

事業を順調に拡大させ、東京・新橋を拠点に複数の会社を設立。これらの会社で各地に高齢者住宅や老人ホーム、障害者向けグループホームを計約170カ所運営する。高齢者住宅では全国トップクラスの規模だ。

ファーストナースは松本氏が2010年に設立した。元々は別の社名だったが、現在の名称に変えた2017年から訪問看護事業に乗り出した。

精神科の訪問看護は患者の健康・服薬管理のほか、困り事の相談に乗ったり、生活上の支援をしたりする役割がある。精神疾患を持つ人の増加や、「病院から地域へ」という国の政策を背景に、同社は年間30~50カ所のステーションを開設して事業を拡大。

ファーストナースの本社が入るビル=5月、東京都港区

現在は東北から中国地方までの18都県で約240カ所を運営する。事業規模は2023年度の推定で約50億円だが、松本氏は「100億円」とも話しているという。

事業規模からすると意外だが、本社は新橋の雑居ビルの一室。各地の訪問看護ステーションの多くは、普通のアパートやマンションの一室だ。

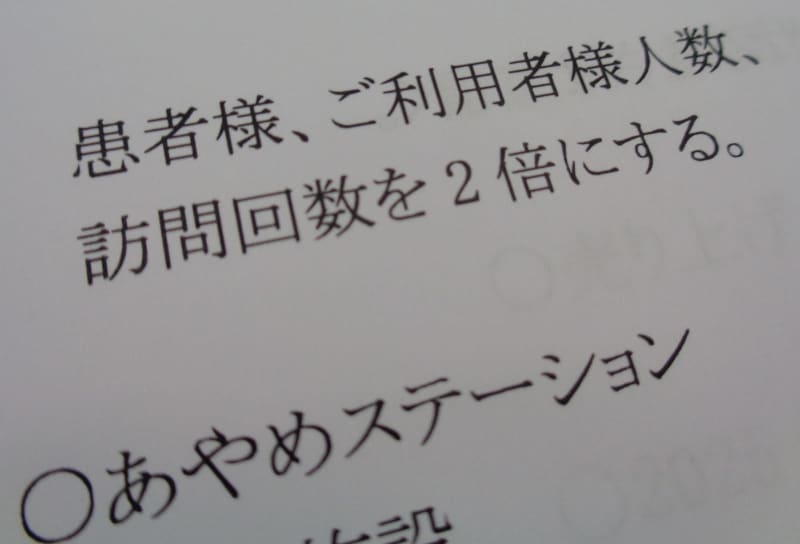

▽「2年で事業を2倍にする」

社員らによると、ファーストナースの利益優先の方針が強まったのは、松本氏が株式上場を目指す考えを示した昨年ごろ。「ステーション別スタッフ1人当たり売り上げ」といったランキング表が作られるようになり、会社の売り上げ目標も2023年の110億円が24年には150億円に引き上げられた。

訪問件数が一定数を上回ると、手当が支給され、成績上位のステーションの看護師らは松本氏が住むシンガポールへの旅行に招待されたという。

経営陣は架空請求といった不正はしないよう求める一方、診療報酬の制度の枠内で「売り上げ最大化」を指示。「今後2年で事業規模を2倍にする」として、拡大路線をひた走っている。

▽患者の状態に関係なく訪問回数や時間を指示

取材に応じた現・元社員約10人がそろって疑問視する同社の手法は、主に次の4点だ。

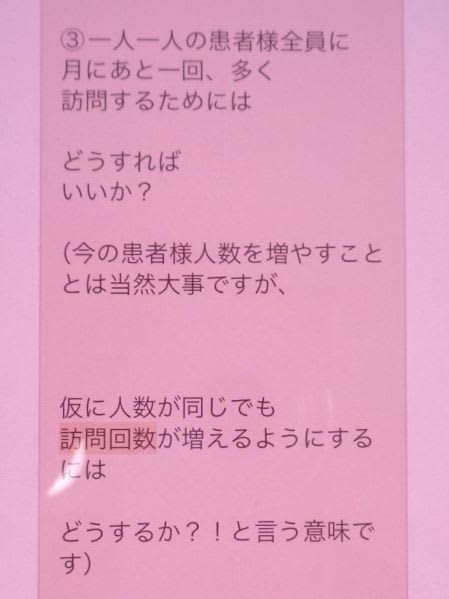

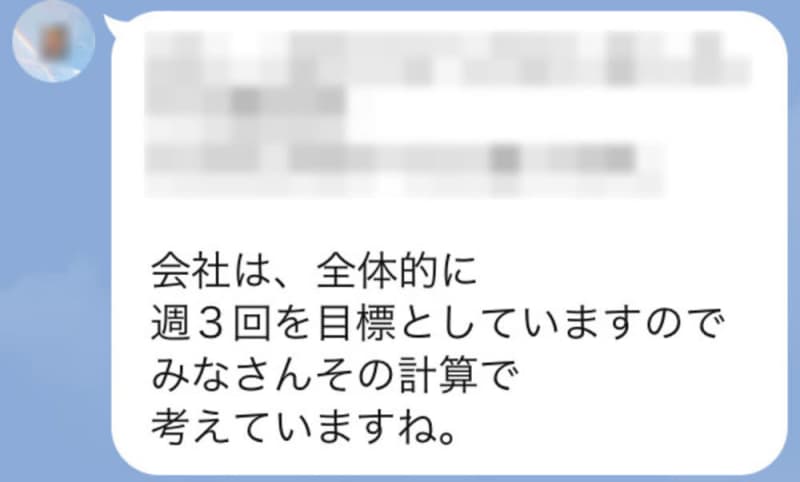

「ファーストナース」の経営陣が昨年11月、社内のグループLINE(ライン)に送ったメッセージの画像

(1)患者の状態や必要度に関係なく訪問回数を増やすよう指示する

(2)訪問時間を35分で切り上げるよう指示する

(3)複数人で訪問する必要があると思われる場合でも、1人で訪問するよう指示する

(4)ヴァティーなどが運営する高齢者住宅や老人ホームの入居者について、会社の指示で医師に精神疾患の診断を依頼する

詳しく説明しよう。

(1)の訪問回数については、精神科の訪問看護は制度上、原則週3回が上限と定められている。週何回行くかは患者の症状などに応じて看護師が判断するが、その回数が適切かどうかチェックする仕組みはない。そのため、診療報酬を多く得るため過剰に回数を増やすことができてしまう構造になっている。

「ファーストナース」に勤めていた看護師が2021年に上司から受け取ったLINEメッセージ(画像の一部を加工しています)

会社全体で訪問看護の回数を2倍に増やす目標を記した「ファーストナース」の社内文書

(2)の訪問時間は制度上、原則30分以上となっているが、同社は31~35分にとどめるよう指示。患者の状態に応じて看護師が長い時間の滞在が必要だと思っても、35分を大幅に超えると注意されるという。診療報酬を効率的に得るためとみられる。

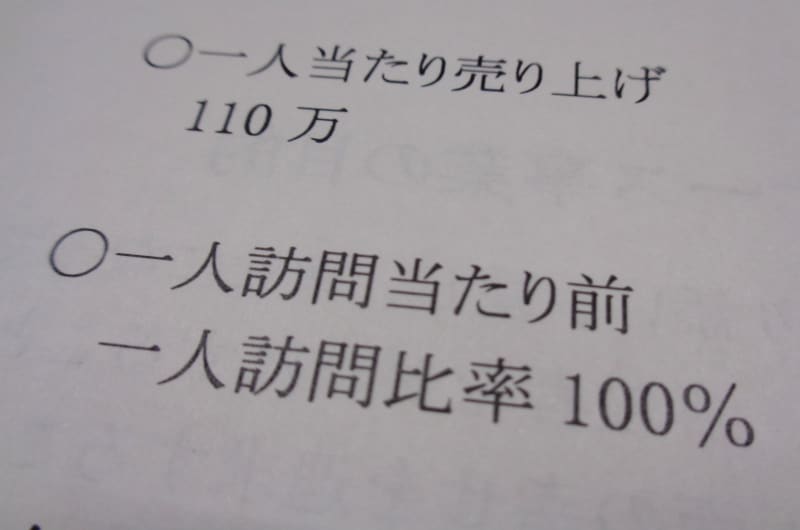

(3)の訪問人数については、訪問看護は医師の指示書に基づき行うことになっていて、例えば患者が危険な行為をする場合などには、医師が指示書に「複数名訪問の必要あり」と記入する。その場合は看護師らが複数で訪問できるが、同社は2024年の目標で「一人訪問当たり前」「一人訪問比率100%」と記載している。

ある看護師は「1人と複数人どちらにするかは、あくまで必要性に応じて判断すべきことで、会社が最初から指示するのはおかしい」と指摘する。

社員らによると、会社は以前は逆に、必要なくても複数人で訪問するよう指示していたという。社員らは「複数人訪問のほうが1回当たりの診療報酬が高いからだが、経営陣が『1人訪問で多くの件数を回ったほうが利益が上がる』と方針を転換した」と話す。

看護師らが1人で訪問する割合を100%にするとの目標を記した「ファーストナース」の社内文書

(4)の精神疾患の診断依頼については、身体疾患や認知症だけでは精神科の訪問看護はできないため、訪問件数を増やす目的があるとみられる。松本氏は会議で「付き合いのある医師に何か精神科の病名を付けてもらえばいい」「訪問看護をもっと受け入れるよう、ホーム側に言っておいたから」などと話していたという。

ある看護師は「ホームで訪問看護の利用者が亡くなったりすると、利用者数を減らさないようホーム側から『次の患者さんを用意してあるので、お願いします』などと連絡が入った」と話した。

▽厚労省が調査へ

武見敬三厚生労働相は5月8日の衆院厚労委員会でこの件について問われると、こう答弁し、調査する考えを示した。「(訪問は)患者の心身の状況を踏まえて決めるべきで、一律に上限回数とするような運用は適切ではない。必要に応じて事実確認を行う」

ファーストナースはどう答えるのか。取材に対し次のように回答した。

「利用者の症状などに鑑み、訪問回数増加を提案することはありますが、利用者の希望を無視して回数を一律に指示することはありません。訪問時間に関しては、『35分』というのはあくまでも目安であり、理由なく長時間に及んでいる場合を除き、看護師に注意することはありません」

訪問する看護師らの人数については「医師の指示書や必要性に応じて実施しており、当社の都合で人数を増減させることはありません」。精神疾患の診断依頼についても「そうした事実はない」と答えた。

▽取材後記

「看護の専門性がないがしろにされている」「こんなやり方は看護とは言えない」。取材に応じた看護師たちが見せた悔しそうな表情が忘れられない。

過剰な診療報酬の請求は、架空請求などの不正とは異なる。だが、原資は私たちが納める税金や保険料。こうした行為が広がれば、国民負担が必要以上に増えることになる。

もう一つの問題は、患者にも不利益をもたらす恐れがあることだ。本来は、訪問看護により症状が良くなって生活の質が向上し、やがては訪問看護が要らなくなるのが理想のはずだ。「訪問回数を増やす」という目標に、「患者のため」という思いは感じられない。

**********

訪問看護の過剰な診療報酬の請求については、難病や終末期の人を受け入れるホスピス型の有料老人ホームでも同様の問題が指摘されています。情報をお寄せください。

tkh.joho@kyodonews.jp

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

厚労相「事実確認行う」 訪問看護、報酬の過剰請求疑い

共同通信 / 2024年5月8日 11時49分

-

必要なさそうでも診断依頼 精神科訪問看護「あやめ」

共同通信 / 2024年5月7日 18時49分

-

訪問看護「全て1人で」と指示 「あやめ」社員ら証言

共同通信 / 2024年5月6日 16時23分

-

訪問看護の最大手、過剰請求か 精神科「あやめ」が全社的に

共同通信 / 2024年5月5日 21時1分

-

訪問看護大手、過剰請求か

共同通信 / 2024年5月5日 21時0分

ランキング

-

1「検証してもらわないと無駄死に」新型コロナワクチン接種後に夫が難病を発症し死亡 集団訴訟へ参加を目指す妻【大石が聞く】

CBCテレビ / 2024年6月2日 6時2分

-

2〈元ウルトラマン俳優の今〉沖縄でバー経営も失敗、最高106キロに激太り…芸能界を辞めた本当の理由と「生きるためになんでもやる」境地に至った引退後11年の日々

集英社オンライン / 2024年6月1日 12時0分

-

3逮捕の男「やばい、帰らなくちゃ」=タクシー銃撃、公開捜査知り出頭か―埼玉県警

時事通信 / 2024年6月2日 12時23分

-

4【速報】今月開始の定額減税「評価しない」が60% 6月JNN世論調査

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年6月2日 22時57分

-

5立民、4日採決は「論外」と批判 規正法改正案、自民は早期主張

共同通信 / 2024年6月2日 19時59分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください