「育休1年+時短勤務で昇進もしたい」は正気の沙汰ではない…「子持ち様VS非子持ち様」の対立が起きる根本原因

プレジデントオンライン / 2024年5月18日 6時15分

■なぜ「子持ち様VS非子持ち様」という構造ができたか

「子持ち様」とは、子どもの体調不良などを理由に欠勤や早退をせざるを得ない子育て中の社員を揶揄するネットスラングです。職場で迷惑と受け止められかねないケースについて、SNSで賛否両論が繰り広げられました。欠勤や早退をする社員の仕事をカバーする側からの「なんで私たちがあなたの子どものために犠牲にならなくちゃいけないの」といった不満が噴出したのです。

なぜ、日本の職場において「子持ち様VS非子持ち様」という構造ができ上がってしまうのでしょうか。

「子持ち様論争」を冷静に見つめるためにはまず、ワーク・ライフ・バランスについての「世界の常識」を押さえておく必要があります。

■「育休1年→時短勤務で昇進もしたい」は正気の沙汰ではない

「日本はワーク・ライフ・バランス(以下WLB)が整っていない、欧米が羨ましい」と思う人は多いでしょう。確かに労働者全体で考えればそれは間違いのないところです。ただ、欧米でWLBを充実させて生きている人のほとんどは、「昇進とは縁のない」人たちばかりだということを多くの日本人は知りません。昇進をしたいのであれば、欧米でも(いや欧米だからこそ)バリバリ働き続ける必要があります。育休を1年近くとって、その後短時間勤務を続けて、なおかつ昇進をしたい、などという話は、欧州でもアメリカでも「正気の沙汰」とは受け取られないでしょう。

こんな話は少し書籍や記事を読めばすぐわかります。マリッサ・メイヤーという有名な女性経営者が米ヤフーの役員だったころ、育休や育児支援制度を充実させたときにこう言っています。「ただし、昇進したい人は、育休を2カ月以内にとどめること」。

メタ役員だったシェリル・サンドバーグも『リーン・イン』という本の中で仕事と出産の両立は、上司や夫、周囲の人たちの助けで何とかなる部分があるのだから、本当に必要な時以外、安易に出世の機会から尻込みしないで、と仕事優先の姿勢を貫くことを説いています。

ホックシールドという女性の社会学者は、実証調査を基に「昇進した女性は男以上に働いている」と言っています。また著書『タイムバインド』で、子育てを抱える家庭では、家のほうが大変でしんどいから、できる限り「居心地がいい」職場のほうに滞在しようとする「家と職場の立場の逆転現象」が発生していると指摘。自発的に残業やダブルシフト(連続16時間勤務)を希望するワーキングマザーの姿が多々紹介されます。その間、子どもは長時間にわたり保育園に預けたり、親戚やベビーシッターに任せたり、一人で留守番をしているのです。

■フランスの男性育休取得者は「家庭をとった人」と呼ばれる

女性ではありませんが、GEの名経営者として有名なジャック・ウェルチは「ワーク・ライフ・バランスか、ワーク・ワーク・バランスの二者択一」とまで言っています。

フランスなどのカードル(エリートコース)社員では、男性でも育休取得者が多数いるのですが、彼らは「出世を諦めた人」「家庭をとった人」と呼ばれるそうです。

つまり、「バリバリ働き続けて昇進をめざすか、ワーク・ライフ・バランスをとって昇進を諦めるか」の二者択一が、日本以外の国の常識といえるでしょう。

■日本で「仕事も家庭も」という考えが根付いた理由

さて、ではなぜ、日本では「昇進も家庭もとる」という考え方が浸透してしまったのか。その理由を考えたいと思います。

昭和時代の男性は大学を出てつつがなく長年勤めれば管理職になれていました。このかつての常識(企業によっては今でもそれが残存する)が頭にあるから、「長く勤めれば管理職になれて当たり前」「男の人はずるい」と思ってしまうことは大きいでしょう。

しかし現状、かつてのように大学を出て正社員として長く勤め、極端に悪くはない勤怠・業績を残せば、みな課長になれるという時代では全くありません。賃金構造基本統計調査のサンプル数から出したデータでは、50代前半×正社員×大卒男性という最も管理職比率が高まる年代でも、昨今は管理職になれている比率は4割強にとどまります。これは、大企業に限ったことではなく、従業員100名以上の中規模企業でもそうです。

つまり、昇進機会は少なくなっているといえるでしょう。これが昭和との大きな違いの一つめ。

■少ない昇進機会を男女に平等に与えられるようになりつつある

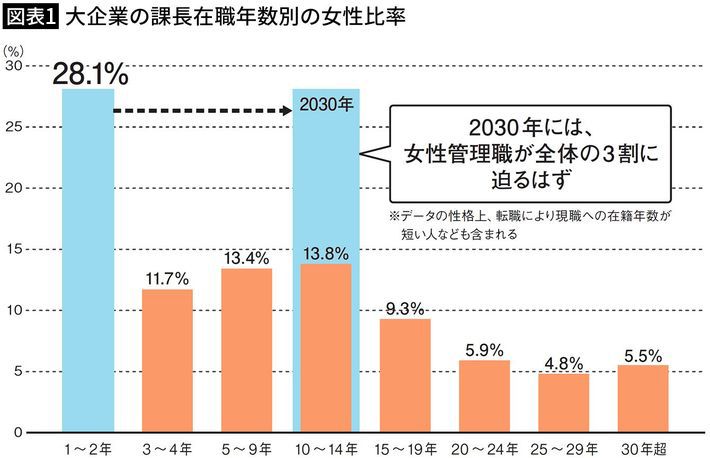

続いて、その少ない昇進機会が男性だけに与えられているというわけではないということ。これも同調査の在職期間別サンプル数から出したものですが、新任課長(在職0~1年)の女性比率はほぼ3割で、30代後半~40代前半の課長昇進適齢期における在職女性比率とほぼ同等です。「女性だから不利」とはいえず、むしろ女性積極登用をする企業が多くなっている(そうしないと、新卒採用時点で、女性応募者が集まらないため)といえるでしょう。

フルタイム+残業ありの働き方をしても昇進を望めない人が男性においても増えているということです。長く働けば昇進が当たり前という意識を改める必要があります。

■曖昧な人事評価のしくみが子持ち・非子持ちの軋轢を生む

同時に家庭やプライベートを優先したい場合には昇進ではない道を用意し、家庭をもたず(あるいは家庭があっても)仕事優先の姿勢を崩さずしっかり結果を残すなら昇進・昇級で報いるという会社側のはっきりした人事評価のしくみも必要でしょう。ここが曖昧なままではいつまでも職場の「子持ち様VS非子持ち様」の対立は解消しません。

仮に、昇進も昇給も期待しない欧米の一般社員同様に働いているにもかかわらず、まだ、早退などで周囲から反感を買うようなら、そこは日本企業の直すべき点でしょう。本来、こうした社員はWLB充実で、長期の夏休みをとったり、趣味や付き合いで早退したり、といったことが許されるべきです。周囲がそういう働き方であれば、子育て社員の突発的な早帰りがとりたてて文句を言われることはなくなります。そうした方向へ、日本企業も一皮むけるべき時でしょう。これは即ち、企業体質の問題です。

一方で、昇進も昇給も目指すのであれば、子どもの発熱は病児保育を使い、また、早帰りした時も、子どもが寝静まった深夜早朝に残務をリモートでこなす、くらいのことはせねばなりません。そこまでやって、ハイレベルなパフォーマンスを続けていれば、こちらもまた、誰も文句を言わなくなるはずなのです。

■子育てをしながら仕事優先で働きたいなら

では、子どもを持ちながら仕事優先でキャリアを積みたい場合、どうすればいいのでしょうか。日本の場合、女性側にかなり大きな負担がのしかかります。

家事・育児負担が女性に偏り過ぎているからです。不公平に感じてしまうのは、ごもっともでしょう。ただ、ここでも一つ言いたいことがあります。

「それは、あなたの家のパートナーが、あまりにも理解が低いという、家庭内の問題ではありませんか?」

出生動向基本調査の既婚者編を見てみると、「6歳未満の子供がいる家庭」で「夫婦ともに正社員」のケースだと、夫(男性)の1日当たり家事育児時間の平均は114分になります。ほぼ2時間ですね。これが平均値なのです。そして、同じ条件で妻側から夫の家事・育児協力についての評価を聞いていますが、「毎日のように協力してくれている」「頻繁に協力してくれている」を併せると6割以上となっています(国の調査を参照しているため協力ではなく参画すべきということはここでは考えません)。

「私(妻)ばかりが家事育児をさせられていて……」というのは、昭和・平成前期までの話であり、令和の今は、夫が家事・育児をするのはごく当たり前のことなのです。それができていないということは、会社や社会よりも、あなたの家庭内に改善すべき点があるといえるでしょう。自分のキャリア、相手のキャリア、家事育児のことを納得いくまで話し合う必要があります。

■子育ては外部の手に頼ってもいい

現在では待機児童も減って、保育園に入れる確率はずいぶん高くなりました。認可保育園でも、朝8時~夜8時まで子どもを預かってくれるところがほとんどです。そうすると、会社を出るのは夜7時でOK。つまり、毎日1~2時間程度は残業が可能なのです。

加えて、夜のお迎えを夫婦で分担し、たとえば週に3日が妻、2日が夫とした場合、夫が当番の週2日は、思いっきり残業して残務処理ができるでしょう。

「それでは息抜きができなくて心折れてしまう」という声が出そうですね。確かに私も編集長や事業部長をやりながら同じような生活をしている時は、つらかったのを覚えています。

そこで、週1日、お迎えをシッターさんにお願いし、そのシッターさんに、家事もしてもらったらどうでしょう。シーツや布団カバーの掛け替えなど、大仕事は彼女に任せましょう。

そうすると、夫婦ともにお迎えは週2日で、残り3日は自由に生活ができます。毎日7時まで働き、週に2日は残業、残りの1日は自由時間。この日は趣味や遊びで思いっきり息抜きできるでしょう。

■年50回使ってもシッター代は13万円

ちなみに、「シッターさんを雇うほどお金がない」というのも、現実とは少々異なります。

家事代行までしてくれるシッターさんの利用料金は1時間あたり2000~2500円です。3時間でおおよそ7000円としましょう。今は、こども家庭庁主導で始まった、1回当たり4400円のシッター補助があります。これを使えば1回2600円。年50週使ったとしても13万円で、これに年会費などを含めても負担は20万円にもならないでしょう。

私は20年以上前にシッターを利用していましたが、その頃は時間当たり1500円で、当時もあった公的支援が1回1500円受けられたので、3時間利用した場合、3000円でした。そのころから、こうした働き方は可能だったのです。

■「子どもとの時間も自分時間も昇進も」はどの国でも無理

本気で昇進したいなら、こんな「欧米の常識」的なリーン・インが必要な時代なのです。

こんな話をすると、「子どもと過ごす時間が少なくてかわいそう」という声がでそうですが、それもやはり昭和的だと言わざるを得ません。まず、土日はしっかり子どもといられます。子どもが心配であれば、シッターさんに任せる日も、早めに帰ってきて一緒にいてあげれば良いでしょう。

それでもまだ「足りない」という人に、いくつかの話をしておきます。

日本以外(特にアメリカなど)では、リーン・イン型のエリートカップルは、家事・育児をナニーさん(外国出身のハウスキーパー)に任せっきりというケースが非常に多い。こうした家庭を「シンガポールスタイル」と呼びます。確かに子どもとの時間は減りますが、その分、世帯収入は多く、習い事や学費の高い学校に行けるなど、子どもにとってのプラスもあるので、それで良しと考える夫婦が多いのでしょう。

このことは一つの教訓ともなります。「子どもとの時間」も「自分の自由な時間」も「仕事」も「昇進」も、と全てを手に入れることは、どの国だってできません。どこかをあきらめ、どこかを優先するということが、重要だということなのです。

そして子持ち様も非子持ち様も、どこかをあきらめどこかを優先しているのだ、ということが周知されて納得できる状況であれば、この対立構造はなくなるはずなのです。

■「あなたの家庭の問題」を解決することは社会のためになる

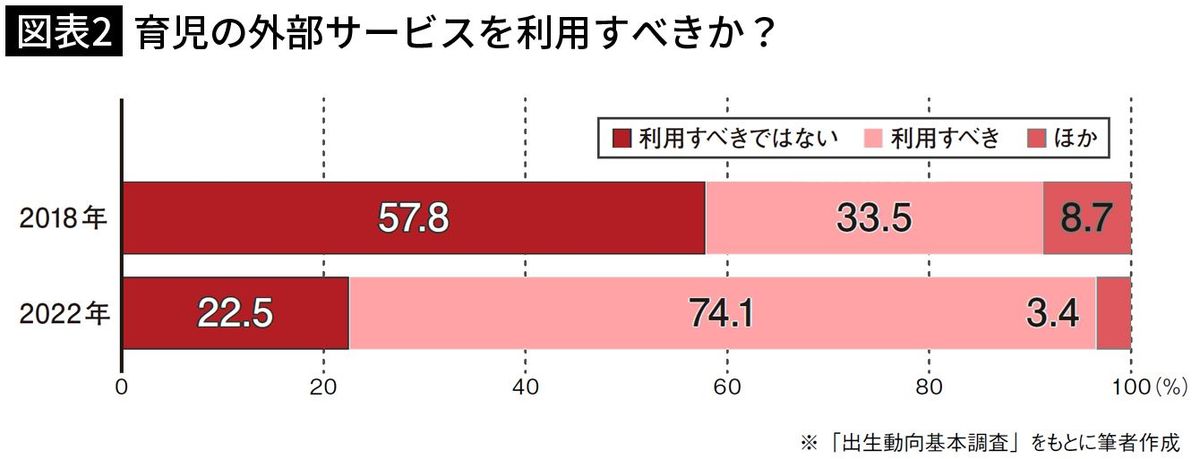

ちなみに、「我が家の場合、週1日シッターにお願いすることさえも、夫が許してくれない」という声も聞かれそうですね。でも、前述の出生動向調査で見る限り、現在だと育児家庭で、夫が「シッターを利用しても良い」と考える割合は74%にもなります。夫がシッターを許さないというのは、あなたの家庭の問題なのです。

ここまで何度か、「あなたの家庭の問題」という冷めた言葉で、突き放したような表現をしてきました。この点、お気に障ったら深くお詫びします。ただ、世の家庭の標準は、イクメンも普通、家事もやる、シッターももちろんOKと、ずいぶん進歩して、昭和は遠い存在になりつつあります。だからこそ、厳しいのですが、家庭内で夫に「もっとやれ!」と勇気をもって交渉してほしいのです。そうすることにより、料理男子やイクメンが増え、ひとたび家事育児を経験すると、「家事って大変だなあ」とさらに理解が増し、シッター導入にも前向きになる、という好循環が生まれます。

それは、企業にとっても同じことです。女性ばかりが家事・育児をする場合、企業は「女性を採用すると、育休や時短で働きが悪い」と思い、採用時に男性を優先するようになるでしょう。それが平成前期までの企業の姿です。ところが、「男性を採用しても、イクメンで忙しいし、残業もそんなにさせられない」となると、企業もあえて男性採用にこだわらなくなります。同時に、働き方改革を推進し、時短やリモート化などを推進するでしょう。

つまり、あなたの家庭で「夫が家事・育児に参画する」ことが、ここから先、社会をさらに変えて行く原動力に他ならないということです。

----------

雇用ジャーナリスト

1964年生まれ。大手メーカーを経て、リクルート人材センター(現リクルートエージェント)入社。広告制作、新規事業企画、人事制度設計などに携わった後、リクルートワークス研究所へ出向、「Works」編集長に。専門は、人材マネジメント、経営マネジメント論など。2008年に、HRコンサルティング会社、ニッチモを立ち上げ、 代表取締役に就任。リクルートエージェント社フェローとして、同社発行の人事・経営誌「HRmics」の編集長を務める。週刊「モーニング」(講談社)に連載され、ドラマ化もされた(テレビ朝日系)漫画、『エンゼルバンク』の“カリスマ転職代理人、海老沢康生”のモデル。著書に『雇用の常識「本当に見えるウソ」』、『面接の10分前、1日前、1週間前にやるべきこと』(ともにプレジデント社)、『学歴の耐えられない軽さ』『課長になったらクビにはならない』(ともに朝日新聞出版)、『「若者はかわいそう」論のウソ』(扶桑社新書)などがある。

----------

(雇用ジャーナリスト 海老原 嗣生)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「我が強い男性」でなければ、育休は乗り越えられない? Xで話題に...「産休・育休」働く人のホンネ

J-CASTニュース / 2024年5月27日 10時0分

-

「社内の反対にめげず『金麦』ロゴを横から縦へ」サントリーで主軸ブランド率いる「17時退社・女性課長」の手腕

プレジデントオンライン / 2024年5月22日 6時15分

-

「女性活躍」のカゲで...働くママの8割、正社員辞めた経験 専門家の願いは「誰もが家事育児に携わり、仕事と両立する未来」

J-CASTニュース / 2024年5月15日 19時47分

-

育休復帰したものの、子どもの体調不良で遅刻早退ばかり。「子持ち様」と言われたらどうしよう……

オールアバウト / 2024年5月14日 21時25分

-

「うるさいんだけど!」義妹が子持ちを毛嫌いする理由とは?「気持ち分かる」義妹に共感する読者も多数

Woman.excite / 2024年5月9日 16時0分

ランキング

-

1サクラクレパスの「こまごまファイル」が“想定外”のヒット、なぜ?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月1日 8時10分

-

2秋田で半世紀親しまれる「うどん・そば自販機」、「断腸の思い」で50円値上げ

読売新聞 / 2024年6月1日 13時57分

-

3食卓に「オレンジショック」=果汁が品薄、価格高騰

時事通信 / 2024年6月1日 13時55分

-

4「富士山を黒幕で隠す」日本のダメダメ観光対策 「オーバーツーリズム」に嘆く日本に欠けた視点

東洋経済オンライン / 2024年6月2日 8時0分

-

5「みどりの窓口削減計画」はなぜ大失敗したのか…JR東が誤解した「5割がえきねっとを使わない」本当の理由

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 7時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください