年金3割減 -物価は2割増で、老後に使えるお金が半分に

プレジデントオンライン / 2014年3月28日 13時15分

政権交代以降、経済の局面は大転換。いま、1年後、老後の生活はどのような影響を受けるのか。インフレに強い暮らし方を紹介する。

公的年金は何歳から、いくらもらえるのか。答えは難しい。

50代前半までの現役会社員(男性は1961年4月2日以降、女性は66年4月2日以降生まれ)に絞れば、支給開始年齢は65歳。ただ、社会保障制度改革国民会議最終報告書は「66歳以上に上げることを中長期的な課題」としている。

引き上げの時期は、25年度以降と解釈できそうだ。13年4月施行の改正高年齢者雇用安定法(高年法)で、厚生年金の支給開始年齢の引き上げに合わせて段階的に雇用義務のある年齢を引き上げ、25年度に65歳とするとしているからだ。

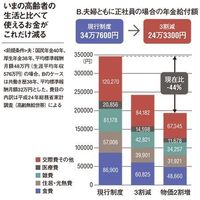

いまの高齢者の生活と比べて使えるお金がこれだけ減る(B.夫婦ともに正社員の場合の年金給付額)

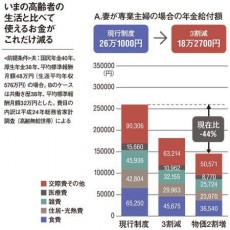

受給額は夫婦の働き方や収入等によって異なるが、厚労省は13年10月分から、標準世帯(40年間会社員だった夫と専業主婦の妻)の年金額を22万8591円に引き下げた。この減額は過去の特例措置により本来水準より高い公的年金を受け取る「もらいすぎ年金」を解消するための措置で、13年10月分と14年4月分からそれぞれ1%、15年4月分からさらに0.5%下がる。

現役世代が受給者となる頃には物価が上がり、年金の仕組みに基づき年金額も減額されている可能性が高い。経済アナリストの森永卓郎氏は年金の実質的な価値が「3分の2程度になる」と予測し、社会保険労務士の井戸美枝氏も「3割削減」が目安という。

3割削減された場合の家計簿を見てみよう。現在の年金受給世帯の暮らしをもとに、使えるお金を費目別に割り出した(図参照)。特に厳しくなりそうなのが医療費と交際費。つまり病気になっても満足な治療が受けられない、趣味を楽しめないという老後が待っている。

不足額を補うには貯蓄を増やすしかない。まずは「50~55歳までに住宅ローンを完済し、教育費のメドもつけておくこと」と井戸氏はアドバイスする。リスクが取れるのなら投資も視野に入れる。FPの深野康彦氏も「いま身につけたいスキルは運用力」という。

「仕事には定年がありますが、運用力は一生もの。できれば40代から少しずつ運用力を磨いておきたい」

預貯金の一部を流動性の高い(万が一のときすぐに現金化できる)株式、投資信託、外貨預金や外貨MMFといったリスク商品に投資して「値動き」というものを経験しておこう。

外貨は金利が高い新興国通貨ではなく、基軸通貨として信用されている米ドルがいい。金利はほとんどつかないが、米国の量的緩和の縮小、アベノミクスによる金融緩和の影響でドル高/円安傾向が続くと考えられるため為替差益が期待できる。

14年1月からスタートしたNISA(少額投資非課税制度)を利用すれば、毎年100万円を上限とする新規購入の株式や投資信託の配当金や売買益等が最長5年間非課税になる。「夫婦ともに口座を開設すると、倍のメリットが受けられる」(深野氏)。

目標額は森永氏のアドバイスに従って生活費用に1500万円。それ以上に増やせれば優雅な老後生活が待っている。

(ジャーナリスト 山本 信幸)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

59歳貯金500万円。定年退職まであと1年、老後にどう備えるべきでしょうか……

オールアバウト / 2024年5月29日 22時20分

-

「老後資金、一体いくら準備すれば…」お金の困りごとを回避するため、最低限知っておきたい〈ライフプラン上の重要ポイント〉とは【FPが解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月24日 13時15分

-

年金の繰り下げ受給は、損するって本当ですか?…8歳年下、専業主婦の妻と暮らす高齢男性が「320万円」もらい損ねる危機に瀕したワケ

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月22日 5時0分

-

年金をもらう時期、いつからにすればいいの?

オールアバウト / 2024年5月15日 18時30分

-

退職までに、やはり「2000万円」貯めていないとまずいですか? 60代の平均貯蓄額はどのくらいでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月11日 2時0分

ランキング

-

125年末まで減産延長=油価下支えへ―OPECプラス

時事通信 / 2024年6月2日 23時29分

-

2「富士山を黒幕で隠す」日本のダメダメ観光対策 「オーバーツーリズム」に嘆く日本に欠けた視点

東洋経済オンライン / 2024年6月2日 8時0分

-

3なけなしの貯金と「年金月14万円」で暮らす70代女性、冷房代が払えず「“タダで涼める”スーパーへ避難生活」が続くも…「店長のひと言」で人生が一変したワケ

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月29日 9時0分

-

4マイナ保険証の利用者増で「20万円」を病院に支給!?「受診する側」にメリットはないの? 狙いと内容について解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月2日 5時0分

-

5万博「経済効果」は2.9兆円? 国と民間、大阪府市で異なる予測の数字なぜ

産経ニュース / 2024年6月2日 18時43分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください