哲学科出身トップが心に刻む、私の経営観を支える「座右の銘」

プレジデントオンライン / 2021年11月5日 10時15分

■私の哲学 芳井敬一の場合

私の父親は小学校の教諭で、幼少のころから私にも同じ道を歩んでほしいと言っていました。それは決して重荷ではなく、私自身の夢でもありました。中学、高校と進んでラグビーに出合い、大学はスポーツ推薦で入学しました。哲学科を選んだのは当時の教育学専攻が哲学科にあったから。なので、私が大学で学んだのは主に教育哲学です。

卒業後は小学校の教諭になるつもりでしたが、大学4年の夏合宿で大きな怪我をしてしまいます。手術を回避し秋のリーグ戦を目指したものの、出場は最後の2試合だけ。消化不良にどうしても納得がいかず「このままでは終われない」と、社会人でもラグビーを続けることを決意しました。小学校教諭になる夢は、そのときに諦めました。もちろん大きな葛藤がありましたが「きっと新たな道が開ける。前を向こう」と気持ちを切り替えました。

神戸製鋼のグループ会社に入って、神戸製鋼ラグビー部で3年間ラグビーをやり、選手を引退。その後も会社に籍を置いて、海外で仕事をするのを目標に頑張りました。

短期語学留学などを経て、所属する建設機械事業部の米国進出が決定。米国ボルチモアの工場建設プロジェクトのメンバーに抜擢されました。嬉しかったですね。しかし、渡米を控えて、自動車事故に遭ったのです。米国行きはキャンセルです。挫折を味わい「なんで俺はいつも大切なときに怪我に夢を阻まれるんだ」と、自分の不運を恨んだものです。

■前向き人生に損はなし

8カ月に及ぶ入院生活は自分を見つめ直し、今後を考える機会になりました。「浮かれていたから罰があたったんだ。その運命を受け入れよう。海外への未練を断って、とことんドメスティックな企業で勝負してやろう」と思い、大和ハウス工業に転職しました。

ところが金沢で支店長をやっていたある日、突然本社から電話がきて「海外事業部に行ってくれ」と言われたのです。私は当初大和ハウスに海外事業部があることすら知りませんでしたし、入社後も「どこか海外にもウチのホテルがあるらしい」と聞いていた程度でした。最初は中国、そして米国ニューヨークへ。運命とは不思議なものです。あれだけ追いかけて摑めなかった夢が、追いかけるのをやめた途端に向こうから転がり込んできたのですから。

また、これは社長就任後になりますが、奈良に「みらい価値共創センター」という施設を建てさせてもらいました。ここはグループの研修施設としてだけでなく、子どもたちを教え・育てていく拠点としても運用していきます。40年以上経って、教育に携わるという夢が実現したのです。

こうした経験から、私はいつしか運命について考えるようになりました。マルクス・アウレリウス・アントニヌスは『自省録』の中で「運命は最初に処方されている。すべては織り込み済みなのだ」と言っています。私が大学最後のリーグ戦前に怪我をしたのも、米国勤務を目前に事故に遭ったのも、すべては最初から処方された運命だったのかもしれない。ならば、どんな試練に遭おうとも、運命と思って受け入れよう。ただし、絶対に後ろは向くまい。必ず前を向いて生きていく。“前向き人生に損はなし”そうやって生きてきたからこそ今があるのだと。

社長に就任したときもそうでした。2017年8月、移動中に樋口武男会長(当時)から電話がかかってきて、突然「社長をやれ」と言われたのです。人事の時期でもなかったため「まさか」と驚きました。そのときに頭をよぎったのは「なるべきか、ならざるべきか」という問いでした。「自分が何もできないのならなるべきではないが、何か貢献できることがあるのならその席に着くべきだ」と考え、お受けしました。

そして、これもまた運命だったのでしょう。就任直後から中国関連会社の不正経理や、建築基準法違反問題などの不祥事が立て続けに発覚しました。それでも私は(発覚したのが)「自分が社長になったときで良かった」と思いました。自分はどんな苦境にも、前を向ける人間です。私がこの会社にできる貢献は、皆の気持ちを前に向かせて前進することではないか。だから私は事あるごとに「大丈夫だ。俺がいるから心配するな!」と言っていました。正直、内心はしんどかったですよ。

そんなとき、私は自分の思いとは別に、周囲から自分がどう見えているか、何を期待されているのかを考えます。私は人生という舞台で運命が求めている「私」という役割を、必死に演じているだけなのかもしれません。(芳井氏)

■私の哲学 高橋信太郎の場合

「面白い人にたくさん出会えるんじゃないか」というある意味不純な動機で哲学科の倫理宗教学を専攻しました。期待通り、個性豊かな先輩たちからも刺激を受けましたが、一番強く影響を受けたのは植島啓司先生(宗教人類学者。現・京都造形芸術大学教授)かもしれません。植島先生から学んだのは、「きっと世の中には不思議なことがある」ということ。当時、植島先生はバリ島をベースにしたフィールドワークを行っていて、ケチャ(男声合唱を行う民族舞踊)をみんなで見に行ったり、子宮をモチーフにした塩度の高い水の入ったカプセルに浮いて瞑想を研究したりしていて、それらがとにかく面白そうだなと思って師事したんです。

それ以来、自分の実力だけじゃない不思議なことが世の中には存在していて、それをどのように自分の味方にできるのか。セレンディピティをコントロールしたいということを考えます。偶然を味方にするためのひとつの答えが「人の話を丁寧に聞いて解決策を考える」ということでした。これまでの仕事人生を振り返ってみると、そう接した人から5年後10年後にチャンスをもらうことが多かったのです。今までのキャリアチェンジもその1つでした。

■Your Growth is Our Growth

20代のころに友人と一緒にバーをやっていた経験も、人に丁寧に繋がっていこうという考えのベースになっているのかもしれません。バーはビジネスの繋がりを求めるお客さんも多かったので話を聞いて仲介役のような役割をしたこともありました。人の話をしっかり聞くことで面白いことが見つかる。それが自分や他人のチャンスに結びつく。「Your Growth is Our Growth」という言葉も、そういった経験から、自分たちが成長するためには関わる方々の成長をまず支援していくことが必要だと感じ、考えた言葉です。メンバーや顧客の成長が会社の成長に繋がるのなら、人に丁寧に相対していくことは間違いではないはずです。

現代は、多様性という言葉では収まらないほど、ビジネスにおいてもそれぞれの個性や興味関心がとても細かく、最大公約数で何かを話すことが難しい時代です。私の仕事はマーケティングなので、最終的には最大公約数でのアウトプットが必要ですが、その手前ではかなり粒度を細かくして答えを探すようにしています。

ミーティングなどでは言葉の定義や内容を徹底的に突っ込みますから、相当面倒くさいと思います。私の現在の役職はCMOなんですが、「ちょっと・めんどくさい・おじさん」の頭文字なんじゃないかと自分でも思いますよ(笑)。ただ、いまの時代で物事を成功させるためには、仕事に対しても「丁寧に」細部にまで気を配って突き詰めていく力が求められるのは間違いありません。(高橋氏)

■私の哲学 大塚朝之の場合

自分が哲学科を出たことは、あまり周囲には言わないようにしているんです。「面倒くさいヤツだ」と思われたくないんで。でも、哲学から学んだことは僕の礎になっていますし、経営者として会社の理念やブランドを貫くうえでのよりどころになっています。

僕は細かな数字よりも大きな理念や方向性を示し、それを受け止めてくれた役員や社員がそれぞれに会社を動かしてくれている感じです。

だからこそ、自分が発するメッセージが皆の心に響くかどうかは、とても気にかけています。例えば、猿田彦珈琲の企業理念は「たった一杯で幸せになるコーヒー屋」です。これって幅があって、人によっていろいろな解釈ができる言葉ですよね。

世界で最も読まれている書物には「右の頬を打たれたら左の頬を差し出しなさい」(新約聖書「マタイによる福音書」より)などと書いてあります。メッセージの受け手がそれぞれに解釈できる余地があるからこそ、皆がその意味を考えて、時代を超えた普遍的な価値になると思うんです。

僕は俳優をやりながら大学生活を送っていたのですが、勉強はテキトーでした。それでも勘と要領だけは良くて必要な単位を全部取っていたんです。大学4年夏前、ゼミの指導教授の安孫子信先生がその事実を知って激怒され

「おまえは今すぐ大学を辞めろ。このまま卒業して社会に出たって、ロクな人生にならないぞ。役者をやるなら退路を断って覚悟を決めろ。卒論を出してきても、絶対に判を押さないからな。おまえはここで人生最大の苦しみを味わうくらいでないとダメだ」

と言われてしまった。ブラッド・ピットは学位取得の2週間前に大学を中退し、俳優として生きる決意を固めたそうですが、僕にそんな度胸はありません。「退学なんて絶対無理です。卒業したいです」と卒論概要を提出したのですが却下され、アンリ・ベルクソンの『道徳と宗教の二つの源泉』をテーマにするよう指定されました。

■人生最大級の苦労を味わった

これが恐ろしく難解な本で、死ぬかと思いました。頻繁に「前者は~」「後者が~」と出てくるんですが、前者が何を指し後者がどこで言及されているかもわからない。これが出るたびに相当前まで戻って読み直さないといけません。教授の狙い通り、僕は人生最大級の苦労を味わったのです。

ベルクソンの言説を僕がかいつまんで説明するのも恐縮ですが、あえて僕なりの解釈を言いますと、世の中には「開いたもの」と「閉じたもの」がある。“ことば”なら「閉じたもの」の代表は法律です。元の思想はピュアで「開いたもの」でも、条文に落としこまれる過程で厳密性・厳格性が求められて自由でなくなる。ひらめきは失われ抑圧的になり、どんどん「閉じたもの」になっていきます。

芝居にも「開いたもの」「閉じたもの」がありますね。前者は芸術性の高い作品に多く、役者も観客も自分の感性や経験に落とし込んで考えるから、万人向けじゃなくとも時代を超えて愛される。後者はエンタメ性の高い作品に多く、誰もがシンプルに楽しめるけどその分消費されやすい。どちらが良い悪いではないんですけど。

僕のビジネスは「開いたもの」を志向しています。ちょっと踏み込んだら「ああこれね」とわかっちゃうような世界観ではやってない。理屈で全部を説明できちゃったら、面白くないじゃないですか。あえて矛盾を織り込むことも必要で、直感で判断する部分やインスピレーションが湧く部分をとても大切にしている。

あの卒論を書き上げた経験が、僕の哲学科でのほぼすべてですが、今金融機関とか大手商社などビジネススキルも経験も自分をはるかに上回る優秀な人たちとやりあえているとすれば、あのときに培った哲学的な価値観や判断基準があるからです。(大塚氏)

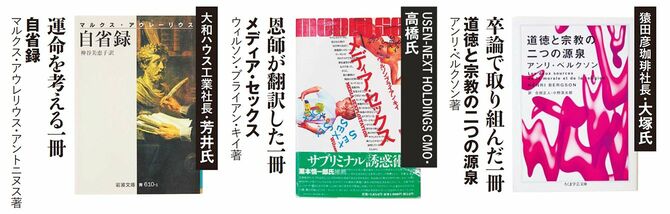

【影響を受けた哲学書】

----------

大和ハウス工業社長

1958年生まれ。大阪府大阪市出身。1981年、中央大学文学部哲学科教育学専攻卒業。神戸製鋼グループでラグビー部に所属。1990年、大和ハウス工業に入社。2013年東京本店長、16年取締役専務執行役員。2017年より現職。

----------

----------

USEN-NEXT HOLDINGS CMO

1965年生まれ。1989年、関西大学文学部哲学科卒業。リクルート入社。2016年、Indeed Japan代表取締役営業本部長。20年、USEN-NEXT HOLDINGS CMO。

----------

----------

猿田彦珈琲社長

1981年東京都生まれ。2004年、法政大学文学部哲学科卒業。15歳から俳優業を行う。引退後、11年東京・恵比寿に「猿田彦珈琲」を開店、以来現職。

----------

(大和ハウス工業社長 芳井 敬一、USEN-NEXT HOLDINGS CMO 高橋 信太郎、猿田彦珈琲社長 大塚 朝之 構成(芳井氏、大塚氏)=渡辺一朗 構成(高橋氏)=松嶋三郎)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ラグビーレジェンド対談 第5回 第2のラグビー人生、ラガーマンのその後

スポニチアネックス / 2024年6月2日 19時1分

-

【猿田彦珈琲】スペシャルティコーヒー専門店の夏の贈り物

PR TIMES / 2024年5月28日 17時15分

-

猿田彦珈琲株式会社、経営管理プラットフォーム「DIGGLE」の導入で、データドリブンな経営判断の実現と現場の意識改革を目指す

PR TIMES / 2024年5月21日 11時45分

-

神宮外苑の再開発は本当に必要なのか…「秩父宮ラグビー場の取り壊し」に反対するラガーマンを撮影した狙い

プレジデントオンライン / 2024年5月16日 10時15分

-

【猿田彦珈琲】父の日をイメージした限定ブレンドや新グッズが5/14登場

PR TIMES / 2024年5月13日 17時45分

ランキング

-

1“為時”岸谷五朗、宋語の詩暗唱を褒められるも…監督からのひと言に「がっかりした」ワケ【光る君へ】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月3日 7時15分

-

2鉄道はなぜ「激混みOK?」 定員あってもほぼ無制限 いつから1人1席扱いしなくなったのか

乗りものニュース / 2024年6月3日 7時12分

-

3「#ワークマン女子」400店舗出店で逆転ホームラン狙うも客足は軟調…一般衣料市場でワークマンが抱える致命的な弱点とは?

集英社オンライン / 2024年6月3日 8時0分

-

425年末まで減産延長=油価下支えへ―OPECプラス

時事通信 / 2024年6月2日 23時29分

-

5ヤリスクロスなどトヨタ7車種で「国の基準と異なる方法で試験」…3車種の販売停止

読売新聞 / 2024年6月3日 14時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください