人口1000人の「四国のチベット」に、デザイン賞11冠「世界一美しいコンビニ」がいきなり出現したワケ

プレジデントオンライン / 2023年4月19日 13時15分

■「四国のチベット」に現れる未来的建築物

高い山々に囲まれて「四国のチベット」とも呼ばれる徳島県・那賀町(なかちょう)木頭(きとう)地区。ここをドライブしていると、大自然の中で美しく輝く未来的建築物が目に飛び込んできてハッとさせられる。

その名もずばり「未来コンビニ」。食品や日用品のほか、名産であるユズの加工品などの土産物も販売している。立地場所が人口1000人足らずの限界集落でありながらも、2020年4月の開店から3年間で延べ27万人が来店し、このうちざっと半数が買い物をしている。

その多くが観光客だ。駐車場には県外ナンバーの車が多く停められているし、周辺ではスマホで外観を撮影している来客の姿が絶えない。その外観は「世界一美しい」とも呼ばれている。実際、世界三大デザイン賞のひとつ「RED DOT DESIGN AWARD 2021」でリテールデザイン部門の最優秀賞に選ばれるなど、11のデザイン賞を受賞している。

■「コンビニ不毛地帯」になぜ?

面積の95%が森林の那賀町。徳島県と高知県の県境に位置し、徳島市からも高知市からも車で約2時間かかる。東京23区がすっぽり入る広さだというのに大手コンビニチェーンは2店舗しかなく、全体の3分の1を占める木頭は長らく「コンビニ不毛地帯」だった。事前に何も調べていなければ、ここに来た誰もが「こんな秘境になぜ未来コンビニ?」と疑問に思うだろう。

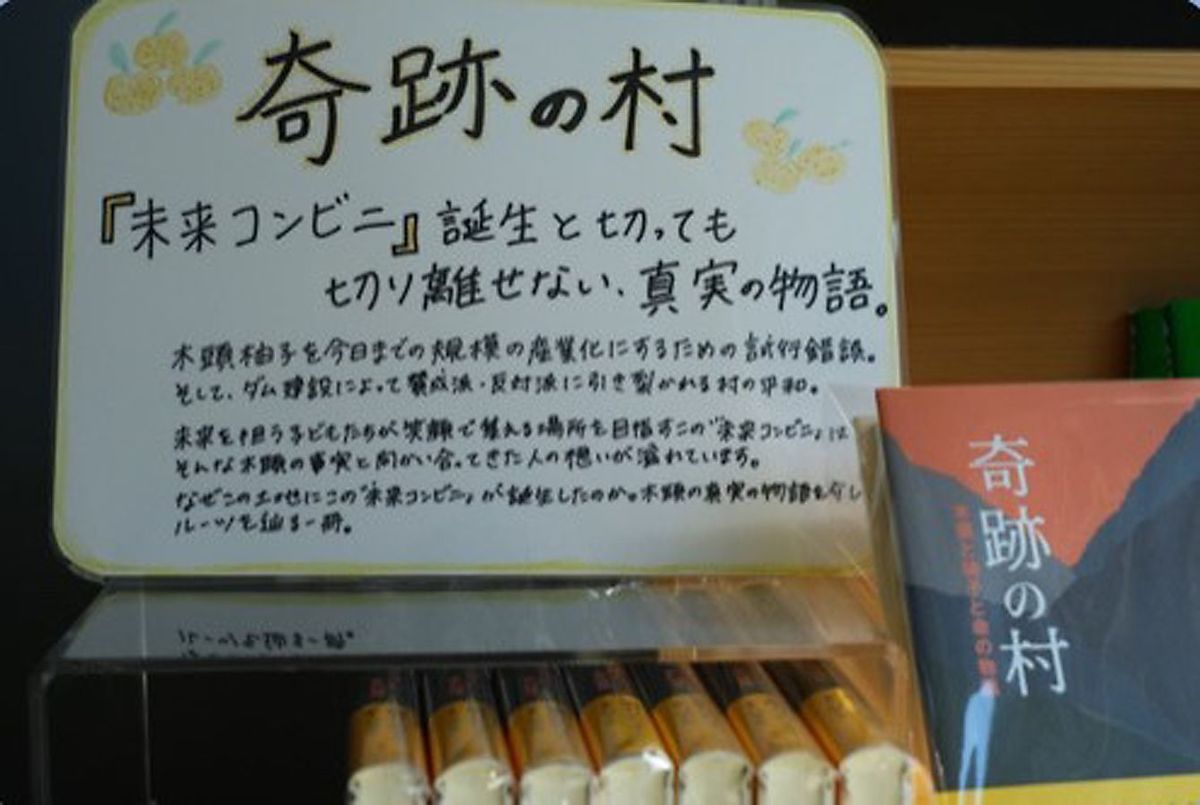

答えは店内にある。おしゃれなイートインコーナーの片隅に置かれている書籍『奇跡の村 木頭と柚子と命の物語』(KADOKAWA)だ。手書きのポップには「『未来コンビニ』誕生と切っても切り離せない真実の物語」との説明がある。

このコンビニを生んだのが藤田(49歳)だ。メディアドゥの社長であると同時に、古里である木頭の再生に向けて地域密着型ベンチャーを立ち上げたルーラル(田舎)起業家でもある。

出身地の再生を目指して地方創生にエネルギーを注ぐ起業家は珍しくない。だが、藤田は別格だ。起業家としてスタートしたばかりの数十年前の時点ですでに、徳島県の最奥に位置する木頭の復興に人生をささげる覚悟を決めていた。

きっかけは父親・堅太郎の自殺だった。

■起業家の成功に欠かせない「偉大な目標」

起業家が成功するためには何が必要か。強烈なモチベーションだ。「サラリーマンは嫌だ」「ぜいたくな暮らしをしたい」といった利己的思いでは駄目。米経営学者ジム・コリンズに言わせれば「BHAG(人々を奮い立たせる偉大な目標)」が欠かせない。

米アップルの共同創業者スティーブ・ジョブズを駆り立てていたのもBHAGだった。彼が飲料大手のベテラン経営者をスカウトする際に使った決めぜりふは「このまま一生砂糖水を売り続けたいのか、それとも私と一緒に世界を変えたいのか」だった。

2020年出版の『奇跡の村』は小説家・麻井みよこによるフィクションだ。とはいえ、2年に及ぶ綿密な取材に裏付けされており、大筋では「真実の物語」を伝えている。ここから読み取れるのは、ダム建設をめぐって地域コミュニティー全体が分断されるという災厄だ。

藤田にとって木頭は事実上自分の一部であり、切っても切り離せない関係にある。古里の再生は彼を突き動かす原動力で、環境保護とも直結している。まさしくBHAGだ。これがなければメディアドゥは成功しなかったし、未来コンビニも生まれなかっただろう。

■旧木頭村を揺るがしたダム建設計画

ダム建設は自然破壊と複雑に絡んでいる。林業に依存していた旧木頭村――2005年の町村合併で現在は那賀町――も例外ではなかった。

事の発端は1971年に表面化した細川内(ほそごうち)ダム建設計画。旧建設省直轄事業として那賀川の上流に巨大ダムを建てるという内容で、直撃を受けるのは木頭だった。那賀川は「清流四国一」に選ばれたこともある一級河川である。

細川内ダム建設が進めば公共事業という形で多額のカネが地元に落ちる。格安の輸入木材の流入で壊滅的な打撃を受けていた林業従事者にとってみれば願ってもみない展開だった。ダム賛成派が勢いを増すのも無理なかった。

公共事業依存はサステイナビリティ(持続可能性)という点で問題がある。村に継続的にカネを落とす――あるいは雇用を生み出す――ためには村役場は公共事業を誘致し続けなければならない。つまり、環境破壊に目をつぶって「第2の細川内ダム」「第3の細川内ダム」を目指さなければならなくなる。

ダム反対派はどうしたらいいのか。公共事業に代わる新たな産業の創出である。

ここでイニシアティブを取った一人がメディアドゥ創業者の父親であり、書籍『奇跡の村』の主役でもある堅太郎だ。村役場を舞台にして盟友の臼木(うすき)弘――『奇跡の村』の監修者――と組み、ユズの栽培でイノベーションを起こしたのである。

■全国に先駆けてユズの大量生産を目指す

木頭は自然に育ったユズの木の数で日本一だ。ユズを特産物として日本全国に売り出して産業振興すれば、ダム建設という公共事業依存から脱却しつつ環境破壊も回避できるのではないか、という読みが出発点になっていた。

ユズはもともと特権階級の間で重宝される高級嗜好(しこう)品であり、ユズの大量生産を目指す農家は皆無だった。逆に言えば未開拓の潜在ニーズが眠っており、大きな先行者利益が期待できるともいえた。カギを握るのはイノベーションであり、アントレプレナーシップ(起業家精神)だった。

言うは易く行うは難し。「桃栗3年柿8年、柚子の大ばか18年」と言われるように、ユズの実がなるまでにはとんでもなく長い歳月がかかる。結実年数が18年から3~5年へ短くならなければ、果樹栽培は経営的に成り立たない。

木頭では1965年に「木頭村果樹研究会」が発足。「ゆずばか」とからかわれながらも実験と検証を重ねてデータを積み上げ、最終的に結実年数の短縮に成功した。チームを引っ張ったのは臼木であり、局面打開につながった農業技術が「接(つ)ぎ木(き)」や「誘引」だった。

その後、木頭村果樹研究会は隣県の高知県を含め日本各地の農家に対してノウハウを惜しみなく提供し、パイオニアとしての地位を確立。1977年には国内で最も権威がある農業賞「朝日農業賞」を受賞している。

■脱公共事業に向けて奮闘した父・堅太郎だが…

甘酸っぱくて爽やかな香りが特徴のユズ。現在はパリやニューヨークの高級レストランでも重宝されるなど、世界的に注目される食材だ。欧米でも日本語のまま「yuzu」で通用する。

現在ユズ生産で日本一なのは高知県で、同県の馬路村(うまじむら)は「ユズの村」として知られている。だが、高品質のユズをいち早く量産化して広く流通させたのは旧木頭村であり、立役者の一人は堅太郎だった。

『奇跡の村』によれば、堅太郎は工場設立や農協指導、販路拡大で奔走し、基礎自治体の役人でありながらまるで起業家のような才覚を発揮していた。

木頭村果樹研究会が発足したころ、当時30歳だった堅太郎は秀逸なエッセーを書いている。「他人のやった成果を見てからでは、速いテンポで進む現代からあまりにかけ離れている」と指摘し、村役場がユズの大量生産に本腰を入れるよう提案していたのだ。

イノベーションを起こして公共事業依存から抜け出し、木頭の自然環境を守ろうとした堅太郎。朝日農業省受賞から19年後の1996年、志半ばで永眠した。

■ダム賛成派からの攻撃に心身が蝕まれる

当時は村役場の助役であると同時にダム対策室長を兼務。律儀で責任感が強いだけに、60歳の定年を延長してまでダム反対派の村長を支えていた。脱公共事業の決定打として新事業「木頭ヘルシック」を立ち上げるなか、賛成派からの攻撃の矢面に立たされていた(「おからケーキ」の開発・販売を手掛ける木頭ヘルシックは村役場と民間企業が共同出資する第三セクターだった)。

『奇跡の村』によれば、堅太郎は自宅でも昼夜問わずに嫌がらせの電話を受けるなどで、心身共に限界に達していた。妻の示子(ときこ)から「もう辞めて。これ以上村長の下にいたら、あなたがどうにかなってしまう」と懇願されていた。

1996年8月末の土曜日、23歳の誕生日に帰省した息子・恭嗣を川釣りに誘った。その11日後に自宅で命を絶った。遺書には「恭嗣、がんばれ」と書いていた。

半年足らず前に大学を卒業し、名古屋で起業したばかりだった恭嗣。事務所を社員――当時は1人しかいなかった――に任せて木頭に戻り、母親に寄り添いながら喪に服した。同時に、関連資料を読んだり関係者に話を聞いたりして「全然知らなかった父親の世界を探究し続けた」という。

父親の死から数十年後の今、次のように振り返る。

「ダム問題が最初に浮上した1971年に初代ダム対策室長に就任したのが僕の父親でした。それから永眠するまでの25年間にわたって一貫してダム対策室長。ずっと渦中にいたわけです。なのに僕は何も知りませんでした」

■東京の中心にある斬新な本社オフィス

メディアドゥの本社8階に現れた藤田はダークブルーのジャケットにノーネクタイ姿。「どうぞこちらへ」と言い、会議室に入るよう手招きしている。満面に笑みを浮かべながら。フレンドリーで気さくな人柄がにじみ出ている。

テーブルに座った彼の背後は全面ガラスであり、そこから見える景色は皇居内に広がる豊かな緑だ。そう、ここは東京・竹橋にある名建築パレスサイドビル。皇居は目と鼻の先にある。8階は2022年9月にリニューアルを終えたばかりだ。

一見すると、とてもオフィスとは思えないほど斬新だ。オフィスの外側だけでなく内側も緑豊かであり、ちょっとした公園になっている。それだけではない。歴史的書物を集めた広大な「図書館」もあれば、バリスタが常駐するカフェもある。

質問しないわけにはいかなかった。「どうしてこんなオフィスにしたのですか? 顧客と社員、どちら向けなのですか?」

藤田は理路整然と説明し始めた。「どちら向けでもあります。自分の哲学観・思想観を視覚的に見せるために、こんなオフィスにしました」

メディアドゥがパレスサイドビルに入居したのは2016年7月。8階に加えて5階にもオフィスがある。5階には出身地である徳島県の木頭杉を用いたオブジェが配置されている。

「僕を理解してもらうためには実際に相手に会うのが一番。とはいっても時間的制約がありますから誰にでも会えるわけではありません。僕がいなくてもオフィスを見てもらえば、僕が何を考えて何を大切にしているのか伝えられます。時間を買うわけです。そうしなければベンチャーは大企業に追い付けません」

■大学生時代、サラリーマンは視界になし

未来コンビニにしても本社オフィスにしても常識破りであり、起業家・藤田の個性を如実に示している。

実際、彼は大学生時代から発想と行動の両面で常識破りだった。サラリーマンになるキャリアパスをつゆほども考えなかったのだ。名城大学3年生時にアメリカ留学を決断し、留学資金捻出のために携帯電話の販売事業を始めている。学生起業家になったわけだ。

当時を振り返り、「サラリーマンとは何なのか理解できなかったから、サラリーマンになろうとは全く思わなかった」と語る。「周囲からは『どうして?』と聞かれたけれども、面倒だから説明もしませんでしたね」

1年半で800万円をためる計画を立てた。留学1年間で400万円かかるから、2年間の留学で800万円は必要と判断した。ところが、ふたを開けてみると、学生の身分でありながら4000万円も稼いでいた。

そこでふと思った。アメリカに行って成長したいと思っていたけれども、アメリカで一体何をしようというのか? それよりもこのまま事業を続ければ、もっと成長できるのではないか?

結局、卒業直後の1996年4月、名古屋で有限会社フジテクノを設立した。同社は後のメディアドゥとなるベンチャーだ。

■上場を目標に電子書籍市場でシェア拡大

藤田の人生に決定的な影響を与えた出来事が二つある。一つは起業であり、もう一つは父親の死である。偶然にも同じ年に。「これで自分の人生は全部決まった」という。

父親の死後、若き起業家は会社をたたんで木頭に戻り、母親のそばにいてあげようと考えた。ところが、母親から「あなたみたいに力のない人間が戻って来て、一体何ができるというの!」と叱られた。

力のある人間になるにはどうしたらいいのか。経営者としての器を高めて会社を成長させ、最終的に世の中に貢献できるようになればいいのでは、と藤田は思った。

3年後、具体的な目標をつかんだ。知り合いの公認会計士から「上場を目指したらどうか」と言われ、ピンときたのだ。上場すれば企業は「社会の公器」になるから、天国にいる父親から「お前はがんばったな」と言ってもらえるかもしれない!

メディアドゥが飛躍する原動力になったのは2006年の電子書籍市場への参入だ。当時は米アマゾン・ドット・コムが電気書籍リーダー「キンドル」を発売する1年前。電子書籍市場は黎明(れいめい)期にあり、新規参入者が大きな先行者メリットを享受できる環境にあった。

成否を決めるのはイノベーションだ。メディアドゥの場合、それは多数の出版社と電子書店をつなぐ自社開発システムであり、電子書籍流通プラットフォーマーとしての地位確立だった。その後、同社は急ピッチで市場シェアを拡大し、最終的には電子書籍流通業界の国内最大手に躍り出た。

■ユズ栽培は父親から息子へバトンタッチ

メディアドゥは2013年11月に東京証券取引所マザーズへの上場を果たした。22歳で起業した藤田は40歳になって大きな目標を一つ達成。いよいよ木頭の再生に本腰を入れるタイミングに差し掛かったわけだ。

最初からやることは決めていた。父親が敷いたレールを引き継ぎ、ユズの栽培・加工販売を行う農業生産法人「黄金の村」を設立したのだ。「黄金の村」は典型的な地域密着型ベンチャーだ。これによってイノベーター・堅太郎からイノベーター・恭嗣へのバトンタッチが完了した。

ここで注目すべきなのは行政を一切巻き込まず、100パーセント民間でプロジェクトが進んでいる点だ。堅太郎が立ち上げた旧木頭村の「木頭ヘルシック」は最終的に倒産している。ガバナンス欠如で行き詰まる第三セクターは多い。

バトンタッチに要した17年間――父親の死からマザーズ上場までの期間――が空白期間だったというわけではない。藤田はメディアドゥの事業拡大に向けて奔走するなか、毎年11月になると必ず帰省してユズの収穫を手伝っていた。将来ユズの事業を立ち上げるためにはユズについて自ら勉強しておかなければならない、との思いからだ。

■「ユズの木1本1万円」を目指してサブスク

マザーズ上場を機に立ち上がった「黄金の村」は設立10年目を迎えた。目標も父親から息子へ受け継がれている。

木頭村役場に勤務していた父親・堅太郎は「ユズの木1本1万円」のスローガンを掲げ、見事に達成してみせた。ユズの木1本で農家に年1万円の収入をもたらしたのだ。

「黄金の村」の社長を務める息子・恭嗣も「ユズの木1本1万円」を目指している。木頭ブランドを確立して販路を拡大し、「1本2500円」の現状を打破したいと考えている。

その延長線上で彼が思い描いているビジネスモデルはIT起業家らしくユニークだ。常識破りと言ってもいいだろう。ユズのサブスクリプションサービスなのだ。

具体的には、

①支援者はふるさと納税制度を活用してユズの木1本に対して毎月1000円支払う

②年間200個の実のうち半分は支援者、残りの半分は農家へ渡る

③農家は年1万2000円の収入を得ると同時に出荷もできる

といった内容だ。

捕捉しておくと、月額払いではなく一括払いであれば支援者の負担は年1万円へ割り引かれる。つまり、農家の収入は年1万円で「ユズの木1本1万円」という形になる。

父親に続いて息子も「ユズの木1本1万円」を達成できるのかどうか。カギを握るのはブランドであり、「木頭はユズのパイオニア」という文脈は簡単には浸透しないだろう。しかし強みが一つある。BHAGである。(文中敬称略)

----------

ジャーナリスト兼翻訳家

1960年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業、米コロンビア大学大学院ジャーナリズムスクール修了。1983年、日本経済新聞社入社。ニューヨーク特派員や編集委員を歴任し、2007年に独立。早稲田大学大学院ジャーナリズムスクール非常勤講師。著書に『福岡はすごい』(イースト新書)、『官報複合体』(河出文庫)、訳書に『トラブルメーカーズ(TROUBLE MAKERS)』(レスリー・バーリン著、ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『マインドハッキング』(クリストファー・ワイリー著、新潮社)などがある。

----------

(ジャーナリスト兼翻訳家 牧野 洋)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

サッポロの期間限定ビール「Proto Juicy ale」、柚子や白葡萄が香る初夏の味

マイナビニュース / 2024年4月23日 18時31分

-

【自治体向け結婚支援サービス】婚活協会の「移住婚」 徳島県内では初、『那賀町』受け入れ開始のお知らせ

PR TIMES / 2024年4月23日 12時15分

-

「YEBISU BREWERY TOKYO」でつくられたここでしか飲めない数量限定ビール「Proto Juicy ale」4月25日発売

PR TIMES / 2024年4月22日 11時45分

-

【徳島・高知ほかご当地コスメ】 美しい色に染まるタデアイ白髪染め… 地域の雇用創出につながる逸品も

CREA WEB / 2024年4月19日 7時0分

-

田舎へ移住して給料ももらえる…「地域おこし協力隊」7人に聞いた現場のリアル やりがいあるが、課題は定住 起業や政治家への転身も

47NEWS / 2024年4月7日 10時0分

ランキング

-

1ドンキの“固すぎる”Tシャツがじわじわ売れている 開発者が生地の厚みにこだわったワケ

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年5月6日 8時0分

-

2日本郵便と西濃が共同輸送 長距離対象、24年問題に対応

共同通信 / 2024年5月6日 17時34分

-

3京葉線東京駅への「長い長~~い乗り換え」回避する方法とは 実は隣の駅に秘密が!?

乗りものニュース / 2024年5月6日 15時12分

-

4「非正社員をたくさん雇っている」会社ランキング 上位500社で働く非正社員は単純合算で400万人超

東洋経済オンライン / 2024年5月6日 8時20分

-

5コンビニ時短店舗、1割超に 主要6社、24時間営業転換

共同通信 / 2024年5月6日 16時18分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください