40代で底を打った幸福度は50代以降急上昇…「年上の部下はやりにくい」と嘆く管理職が知らない意外なデータ

プレジデントオンライン / 2023年6月21日 13時15分

※本稿は、石山恒貴『定年前と定年後の働き方 サードエイジを生きる思考』(光文社新書)の一部を再編集したものです。

■「シニアの部下ばかりでやってられない」と嘆く管理職

筆者は人材育成の研究者であるため、企業で管理職研修を行うことも多い。残念ながらそのような時に、エイジズムをもつ若い管理職の発言を聞くことがある。最近の企業では、シニア世代の社員の比率が多くなっている。そうなると、若い管理職が年下上司となり、年上部下を持つことは珍しくない。研修でリーダーシップを考えるグループ討議をすると、若い管理職は次のような本音を漏らすのだ。

「正直やってられませんよ。管理職は予算を達成しろ、コンプライアンスを守れ、パワハラをするな、部下に残業をさせるなと会社から無茶な要求ばかり。そのうえ、部下は年上ばかりなんです。あのシニアの年上部下たちは困ったものです。全然使えない。過去の経験にしがみつき、新しいことを学ぶ気もなくて、主体性もない。自分ばかり年上部下を押し付けられて、たまったものではありません」

管理職が多忙であることは、そのとおりだろう。しかし部下が年上であるという理由だけで使えないと決めつけることは、まさにエイジズムだ。そして筆者が気になったのは、この若い管理職の行く末だった。人は誰でも平等に年を取る。この若い管理職もいずれシニアになっていく。会社組織においては、社長にでもならない限りは自身が年上部下になる可能性が高い。

自身が年上部下になった時、若い管理職にシニアへの偏見(年齢ステレオタイプ)が内面化されていたらどうなるだろう。自己嫌悪に陥るなど、自分自身へダメージを与えてしまうことになるのではないだろうか。

■55歳以上の労働者が31%、職場の中核となるシニア

少子高齢化と長寿化の進行により、シニアの働き方への見方を根本的に変える必要が生じている。総務省「労働力調査」によれば、2021年の労働力人口で、55歳以上の労働者の比率が31.0%に達している。つまり、日本の職場の3割以上は55歳以上の労働者で占められていることになる。シニアの活躍こそ、日本を支えることになる。しかし、これまでの日本の実態では、シニアの働き方を補助的なものとしか考えていなかった。それを象徴する言葉が「福祉的雇用」である。

福祉的雇用とは、経済学者の今野浩一郎が唱えた言葉だ。企業はシニアが職場の戦力として中核になるとは、さらさら考えていない。しかし、社会的責任としてシニアを雇用する必要がある。そこで、本当は職場で、さほど必要とされていない業務を作り出し、しぶしぶシニアを雇用する。これが、これまでの福祉的雇用の意味だった。

これからの日本社会では、一刻も早く福祉的雇用の考えを脱し、シニアを職場の中核と考える必要があるだろう。この福祉的雇用の考えを引きずってしまうと、エイジズム(年齢差別)の問題に陥ってしまい、事態はさらに悪くなる。

■加齢でも言語能力は衰えにくく、体力も向上している

そもそも、シニアの能力が一方的に衰えていくという見方に根拠はあるのか。加齢と能力の関係を説明する有名な論文に、知能を結晶性知能(crystallized intelligence)と流動性知能(fluid intelligence)に分類したものがある。

結晶性知能とは、言語能力など長年の経験によっていう蓄積していく知能であり、加齢によっても衰えにくい。他方、流動性知能は処理のスピードなど、新しい環境に対応することに適した能力であり、若い時にピークとなり、その後は低下していく。このように当初の研究段階では、シニアにとっては流動性知能の低下を結晶性知能で補うことが重要とされた。しかし、結晶性知能も流動性知能も定年前後の60代では高く維持され、明確に低下していくのは80代以降だとする研究も示されている。

またシニアの体力面の向上も続いている。現在はスポーツ庁が実施している「体力・運動能力調査」は1964年以来実施されているが、50歳台後半、65歳から79歳の年代の体力・運動能力の上昇傾向は続き、元気なシニアが増えているという。

これらのデータを見る限り、定年年齢の60歳以降に急にシニアの能力が衰えるという見方は非現実的であることがわかるだろう。まして定年前の50歳台なら働き盛りとさえいえる。シニアの働き方の問題とは能力の衰えというよりも、エイジズムとアンコンシャス・バイアスに起因する自己成就予言と(悪い)ピグマリオン効果だったのではないだろうか。

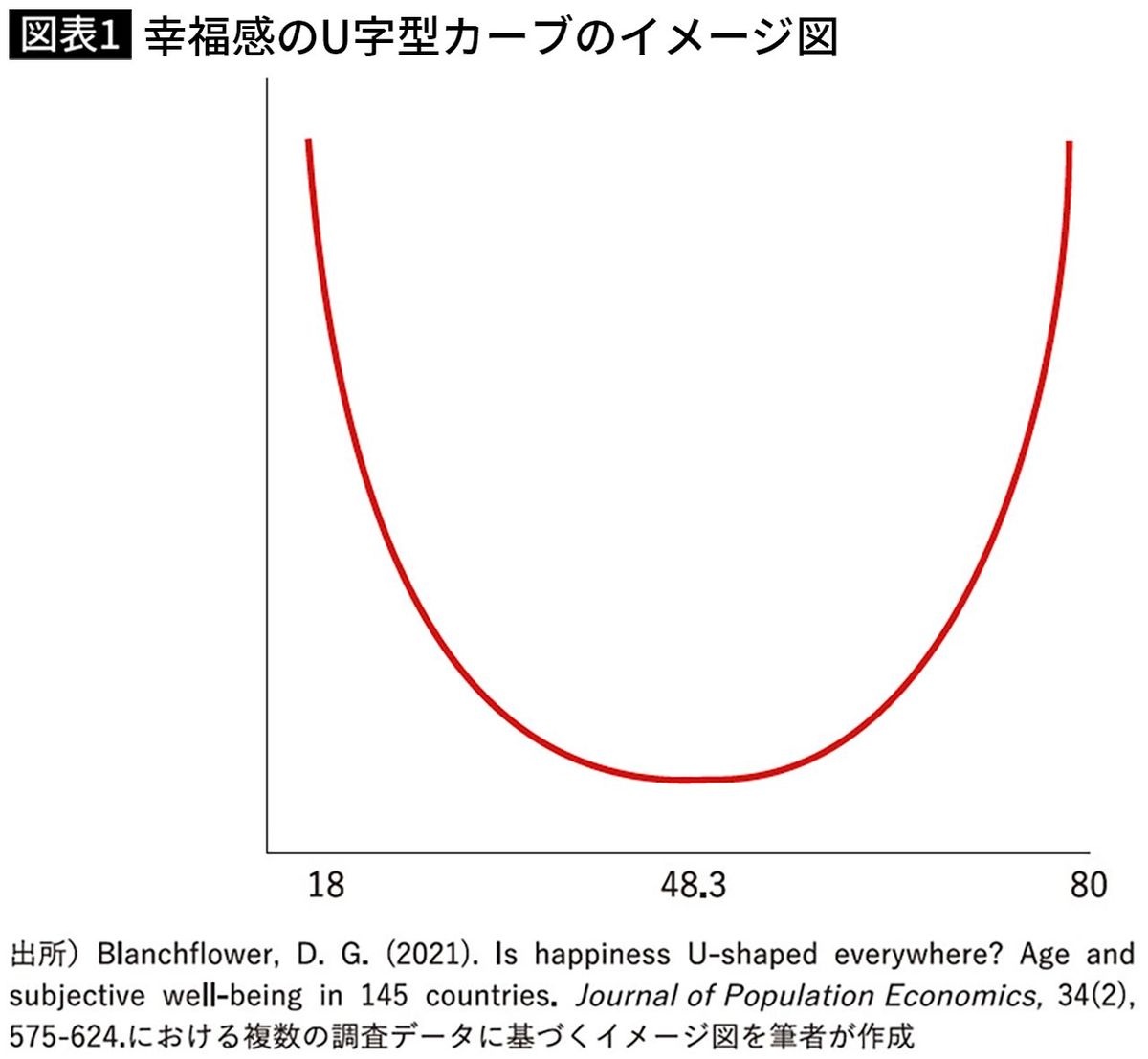

■48歳で底を打ち後は上昇する「幸福感のU字型カーブ」

幸福感のU字型カーブとエイジング・パラドックスについて論を進めていきたい。年齢と幸福感の関係がU字型カーブになることは、多くの研究で指摘されてきた。2021年に発表された論文は、それらの研究を統合した決定的ともいえる内容だ。複数の幸福感のデータを使い開発途上国119カ国を含む145カ国を分析したところ、すべての国においてU字型カーブが存在し、幸福感が底となりもっとも低くなる平均年齢は48.3歳だったのだ。

つまり、幸福感のU字型は国々の経済、文化状況の差によって左右されるものではなく、普遍的に存在するものだったのだ。そして145カ国の中には日本も含まれている。この論文は、幸福感のU字型カーブは神話ではなかったと締めくくられている。その中では、複数の調査データが示されているのだが、それを最大公約数的にイメージ図で示すと図表1のようになる。

■仕事で成果を出しているという自己評価もシニアは高い

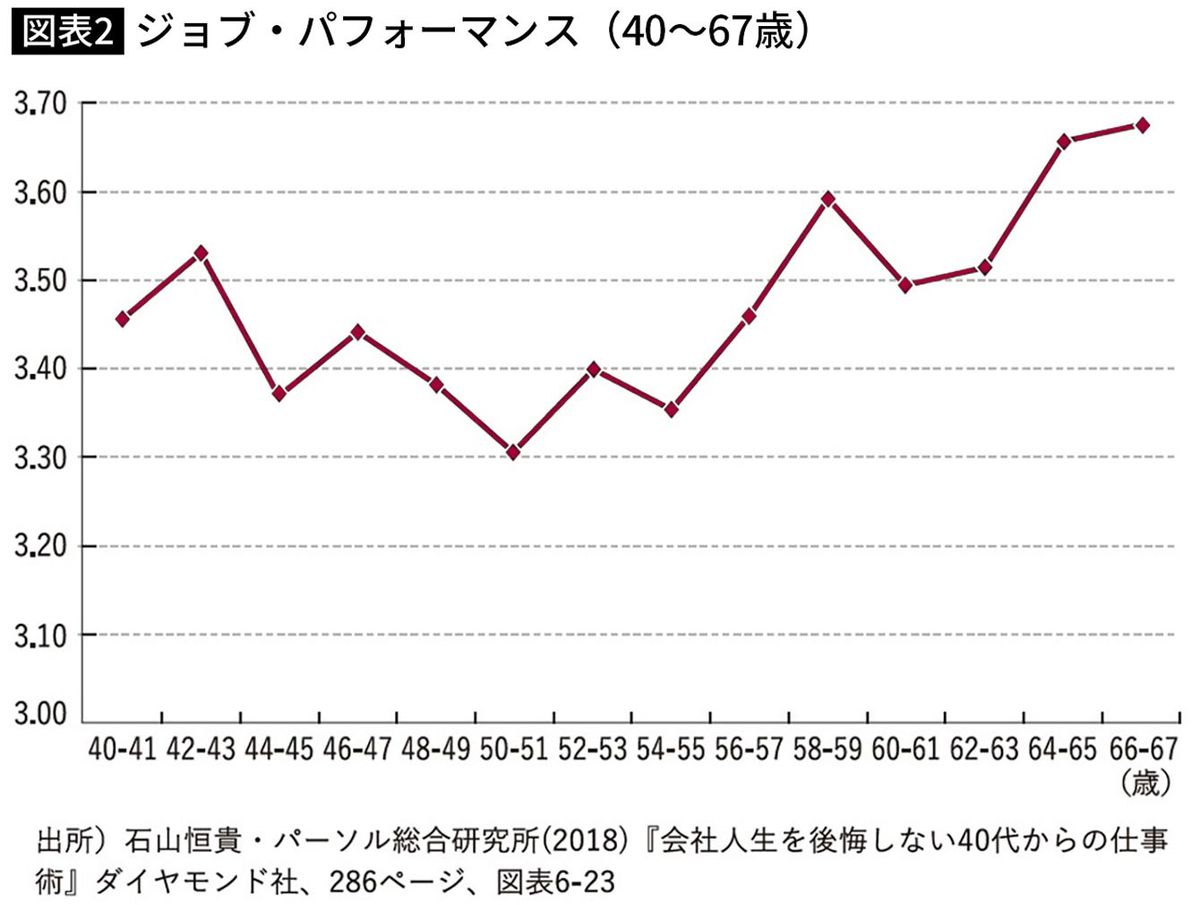

また、幸福感のほかに、仕事関係の評価でもU字型カーブに近い傾向を示すデータがある。筆者とパーソル総合研究所の共同調査(2017年、3200人の正社員対象)では、ジョブ・パフォーマンスという指標を測定した。ジョブ・パフォーマンスとは、仕事に成果を発揮しているかどうか、という自己評価である。これを5段階の評価で測ったところ、図表2のとおり40歳から67歳の範囲では50〜51歳で底となり、その後は上昇傾向となり66〜67歳でもっとも高い得点を示した。

さらに、リクルートワークス研究所の「全国就業実態パネル調査(JPSED)2022」においては、仕事への熱意(仕事に熱心に取り組む、という自己評価)を調査している。正規の職員・従業員を対象にしたところ、あてはまると回答した比率は、15〜24歳が47.9%だった。その後、比率は低下し、35〜44歳、45〜54歳が底となり、42.8%となる。その後は上昇に転じ、55〜64歳は50.2%、65歳以上は64.5%で比率はもっとも高くなる。

■「役職定年」「定年再雇用」とは会社の「1国2制度型」

幸福感が40代後半で底を打つU字型カーブになることは、世界各国の大規模な調査で検証されていた。日本だけの調査であるが、仕事関連の自己評価の指標においても、50歳前後が底となり、シニアになるほど数値が高くなる傾向が示された。

それでは、日本の雇用の特徴である役職定年と定年再雇用と幸福感とはどのような関係にあるだろうか。ここで、定年前の働き方に大きな影響を与えている役職定年と定年再雇用とはそもそも何か、説明しておきたい。

役職定年と定年再雇用は、前に述べた福祉的雇用という考え方と関係が深い。福祉的雇用の場合、企業は本気でシニアが職場の中核になるとは考えていない。そのため、職場の中核とみなしている他の社員に比べて、処遇を引き下げることになる。役職定年と定年再雇用とは、このようにシニアを他の社員の人事管理と区分する仕組みである。これを今野浩一郎は、「1国2制度型」と呼んでいる。つまり、福祉的雇用とは1国2制度型として実現するのであり、その象徴が役職定年と定年再雇用なのだ。

■役職定年導入率は大手企業で48.3%に達したが減少傾向

では、役職定年とはどのような仕組みだろうか。役職定年の始まりは、1980年代といわれている。この時期に55歳定年制が60歳定年制へと移行した企業が多く、その際に55歳前後で代替の仕組みとして導入されたようだ。

一般的な役職定年の定義は、管理職が一定の年齢に達するとラインから外す制度とされている。役職定年の導入比率は、大手企業で48.3%に達している。役職定年は、企業規模が大きくなるほど導入比率が高いが、近年はその実施比率が減少しつつある。中堅・中小企業においては人手不足感があり、大手企業よりもシニアに第一線で働いてほしいというニーズが強いのではないだろうか。そのため、企業規模が大きいほど、人手不足が中堅・中小企業ほど深刻でなくなり、役職定年の実施比率が高くなるのだと考えられる。

また役職定年を廃止する企業がある一方で、これから導入を考えている企業もある。国家公務員では定年年齢の延長をきっかけに、2023年4月から役職定年が導入された。

定年再雇用は、2013年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法がきっかけになっている。ここでは、雇用を希望する者全員の65歳までの雇用確保措置が義務づけられている。定年再雇用の定義は、企業が定年年齢自体は60歳から変更せずに、希望者を再雇用によって継続雇用する制度を意味する。65歳までの雇用確保措置は、定年再雇用だけではない。定年の廃止、延長を行うことも選択肢だ。しかし、そのような選択をする企業は少ない。定年制廃止企業は2.6%、65歳定年の企業は16.1%である。

■役職定年や定年再雇用になった人の幸福感はどうか

ここまでで説明してきたとおり、役職定年と定年再雇用は1国2制度型として、シニアの処遇を他の社員と区分する仕組みである。そしてその処遇は低下することになる。一見すると、シニア本人にとって望ましくないような仕組みに思える。では実際のところ、シニアはどう感じているのだろうか。

筆者が同じ大学院に所属する高尾真紀子氏と行った調査結果によると、役職定年者と定年再雇用者の幸福感は、1国2制度型の他の区分の社員と比較して、低くなかったのである。むしろ、非管理職(40歳から59歳)に比べると、役職定年者と定年再雇用者の幸福感は高かったのだ。

■全体的に見ればシニア男性の働き方は悲観的ではない

さらに、役職定年者と定年再雇用者の仕事への熱意の調査結果も見てみると、幸福感と同様の結果となった。つまり役職定年者と定年再雇用者のワーク・エンゲイジメント(仕事への活動水準の高さを表す心理状態)の得点は、管理職(40歳から59歳)と比較して統計的に差があるとはいえなかった。むしろ非管理職(40歳から54歳)に比べると、役職定年者と定年再雇用者のワーク・エンゲイジメントの得点は、統計的に差があり、高かったのだ。

メディアはシニアの働き方を悲観的に捉えることが多い。役職定年や定年再雇用などをきっかけにモチベーションが低下する、と捉えることもある。そして「シニア男性の働き方を揶揄(やゆ)する呼び方」をすることもある。

しかしこうした悲観的な捉え方は、幸福感と仕事への熱意の調査を見る限り、あてはまっていなかった。むしろシニアの働き方への悲観的な捉え方は、神話の類だったのかもしれない。

これは、幸福感のU字型カーブの観点からすれば、当然の結果とみなすこともできる。48.3歳を底として幸福感は上昇していく。55歳前後から始まる役職定年、60歳から始まる定年再雇用は、上昇カーブに乗り始める段階の年代だ。そうだとすると、役職定年と定年再雇用の幸福感と仕事への熱意が、全体として低くないという結果に違和感はないはずだ。

■役職定年でモチベーションが下がったという回答も

そのうえで、やはり年代層を一律に捉える見方は好ましくないだろう。筆者とパーソル総合研究所の共同調査では、役職定年者の意見を自由記述で聞いている。その結果は、「やる気がまったく出ない」「理不尽」「会社へ不信感が残った」「力を持て余す」「メインストリームから外れた」「廃人になる」「夜も眠れない」など否定的なコメントが並ぶ。こうしたコメントをした方々の幸福感と仕事への熱意が低下したことは想像に難くない。実際、37.7%の人が「仕事に対するやる気が低下した」、34.4%の人が「喪失感・寂しさを感じた」と回答している。

■知能を高くキープするためには好奇心旺盛であれ

他方、30.3%の人が「自分のキャリアと向き合う機会になった」、同じく30.3%の人が「プレッシャーがなくなり、気持ちが楽になった」、20.7%の人が「マネジメントから解放され、いままで取り組めなかったことをやる気になった」と回答している。つまり同じ役職定年であっても人の受け取り方は様々であり、そこには個人差も大きいと考えられる。

このようにシニアの働き方と幸福感については、個人の違いを見ていくことが重要だろう。実は、高尾真紀子氏と筆者の幸福感に関する共同調査では、好奇心と自身のキャリアへの関心を持つことが、幸福感を高めていた。これは西田裕紀子が、加齢に伴い知能を高く維持する要因として「経験への開放性」をあげていたことと一致する。経験への開放性とは、好奇心旺盛であることだからだ。

----------

法政大学大学院教授

一橋大学社会学部卒業。産業能率大学大学院経営情報学研究科修士課程修了、法政大学大学院政策創造研究科博士後期課程修了。博士(政策学)。NEC、GE、米系ライフサイエンス会社を経て、現職。主な受賞として、経営行動科学学会優秀研究賞(JAASアワード)、人材育成学会論文賞、HRアワード(書籍部門)入賞など。著書に、『日本企業のタレントマネジメント』(中央経済社)、『時間と場所を選ばないパラレルキャリアを始めよう!』(ダイヤモンド社)、『越境学習入門』(共著、日本能率協会マネジメントセンター)などがある。

----------

(法政大学大学院教授 石山 恒貴)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

〈月収77万円〉59歳の大企業部長、60歳定年「再雇用」か、それとも「退職」か…会社を去る人たちの自滅パターン「何か間違いでは」

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月23日 7時15分

-

職場で「再雇用」の話が出ていますが、定年後の再雇用は年収が「約20%」も下がると聞きました。別会社に再就職すべきですか? 年収が下がるのは“仕方ない”でしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月23日 2時30分

-

〈月収100万円〉超のエリート部長、〈退職金4,000万円〉をもらって華麗に現役引退も「すまん、1,000円しかない。」と飲み代払えず…生活困窮のなれの果て

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月20日 7時15分

-

「再雇用」を検討するシニア社員にとって、業務委託契約による〈個人事業主〉という働き方こそが有益といえる、これだけの理由【シニアキャリアコンサルティングが助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月16日 11時15分

-

定年後は同じ会社で「再雇用」を選択したら、元部下が「上司」になって、思ったよりも働きにくい! 別の会社に「再就職」のほうが良かったの?

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月10日 2時10分

ランキング

-

1物流TOB合戦、佐川の「異次元の高値買収」で決着へ 株式市場は厳しい評価、問われる巨額買収の果実

東洋経済オンライン / 2024年6月3日 17時30分

-

2トヨタ会長、「制度の根底揺るがす」=認証不正、3社が謝罪会見

時事通信 / 2024年6月3日 20時49分

-

3ヤリスクロスなどトヨタ7車種で「国の基準と異なる方法で試験」…3車種の販売停止

読売新聞 / 2024年6月3日 14時10分

-

4“為時”岸谷五朗、宋語の詩暗唱を褒められるも…監督からのひと言に「がっかりした」ワケ【光る君へ】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月3日 7時15分

-

5鉄道はなぜ「激混みOK?」 定員あってもほぼ無制限 いつから1人1席扱いしなくなったのか

乗りものニュース / 2024年6月3日 7時12分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください