なぜアマゾンではダメなのか…駅前の名物書店「定有堂」の閉店に鳥取の本好きが悲鳴をあげている理由

プレジデントオンライン / 2023年7月14日 13時15分

■「書店員の聖地」と呼ばれた名物書店が閉じた

6月25日、私は鳥取県立図書館にいた。定有堂書店という鳥取の名物書店の閉店を惜しむイベントが開かれるのだ。書店の閉店を図書館が惜しむというのは、きわめて珍しい。

定有堂は4月に43年の営業を閉じた、書店員の聖地と呼ばれた独立書店だ。そして図書館が主催するフォーラムに、店主の奈良敏行さんが登壇することになっていた。

演題は『定有堂書店「読む会」の展開 ―街の読書運動の可能性―』。

筆者は2019年秋から1年半ほど、全国の独立書店をめぐる連載のため、北海道から九州まで書店を訪ねた。その取材をもとにした本をこの秋に出版する準備をしている。

■本を求める人たちの場所をつくってきた店主

定有堂書店を初めて取材したのは2020年1月。鳥取県に足を踏み入れるのも初めてだった。鳥取県の人口は53万8850人(令和5年6月1日現在推計)。47都道府県でもっとも少ない。

1980年の開業以来、奈良さんは人文書に注力した選書、「読む会」という名の読書会、ミニコミ誌「音信不通」の発行を通して、本を紹介し、本を求める人たちの場所をつくることに尽くしてきた。

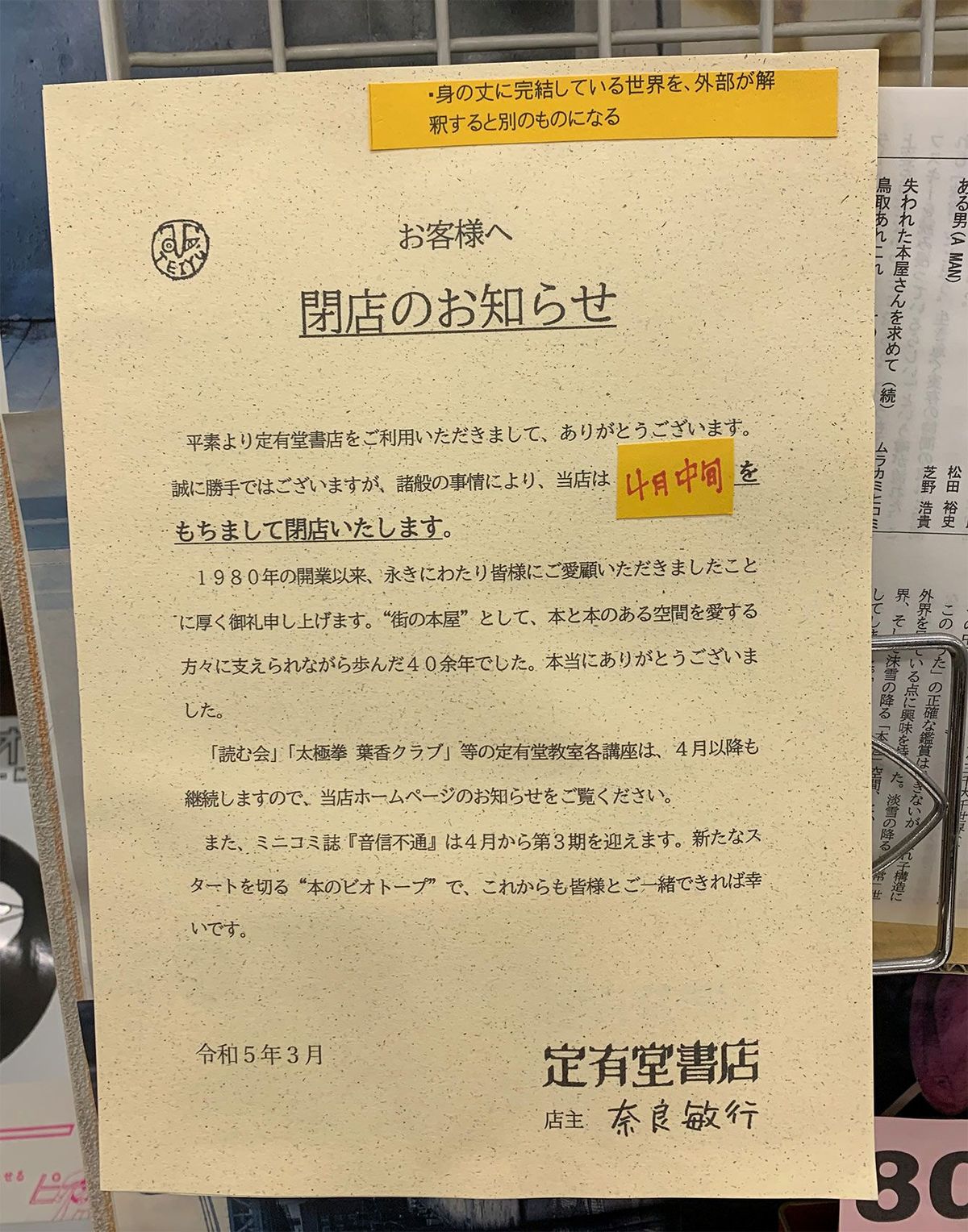

事業を終えることを奈良さんが明らかにしたのは今年2月末。体調に問題が見つかったことによる。その日、レジ脇に貼り出した「閉店のお知らせ」を見た常連客のツイートが一気に拡散され、地元の定有堂ファンはもとより、書店や出版社など関係者が、感謝と惜別を伝えようと全国から訪れた。

■社会との折り合いに葛藤し、独立書店を開いた

筆者が閉店を知ったのも、福岡市にあるブックスキューブリック店主の大井実さんのフェイスブックへの投稿を読んだためだ。それから二度訪ね、定有堂書店は4月18日に閉店した。筆者も取材した東京・荻窪の書店Title店主で書評家の辻山良雄さんは、NHKラジオ「ラジオ深夜便」で、2回に分けて定有堂書店を取り上げ、ねぎらった。

奈良さんには後悔のないよう礼を伝えたつもりだったが、それでもフォーラムは見たいと思った。東京から新幹線と在来線を乗り継いで5時間、裏日本とも呼ばれる人口最小自治体で育まれた「書店員の聖地」の喪失を地元の人たちがどのように受け止めたのか、確認したかった。

会場となる県立図書館は、鳥取駅から目抜き通りを抜けた官庁街にある。

館内には特設コーナーが設けられ、定有堂の発行してきたミニコミ誌や「読む会」で読んだテキストが展示されていた。過去の冊子の中に、30代の奈良さんのポートレートを見つけた。肩に届く髪をして、チェックのシャツに細いニットタイを締め、エプロンをつけている。

奈良さんは団塊世代だ。早稲田大学に学んだ学生時代には、学生運動の闘争の波から距離をとったとも聞く。卒業後も思想と哲学を学び続け、社会との折り合いに葛藤した末に独立書店を開いた奈良さんの清々しい笑顔に思わず見入った。

■「今後は悔しいけれどアマゾンに頼むしかない」

県立図書館で開かれたフォーラムの鼎談(ていだん)者の一人、岩田直樹さん(公立鳥取環境大学特任教授)は「もう、大打撃ですよ」と定有堂の不在を嘆いた。岩田さんは定有堂の読書会「読む会」の進行と選書を担当している。大学で海洋物理学を専攻し、高校の数学教師だった岩田さんは教育哲学が専門で、1年に80冊近い人文書を読み、その半分以上を定有堂で購入していた。

「今後は悔しいけどアマゾンに頼むしかない。もちろんアマゾンで手に入れることはできます。でも、直接見て選ぶことができない、それが困るんです」

■書店が消えた結果、地域の生活の質が落ちる

新聞や雑誌、あるいはインターネットで書評や広告を目にする。気になる本があると定有堂に行き、手に取り、目次を眺めたり、あとがきを読んだりしてから、よし、買おうと思う。定有堂がなくなった今、選んで買うことがかなわない。

これは本を読む機会を徐々に喪失していくことにつながる。筆者の頭に、静岡県掛川市で取材した、高久書店の高木久直さんが浮かんだ。高木さんが2020年に掛川駅前の商店街そばで9坪の書店を開業したとき、地域の高齢者が高木さんに「以前は商店街に本屋があって、買って読んでいたが、書店がなくなって本を読まなくなっていた。あなたが開業してくれたから、また本を読める」と喜んだというのだ。

地域から書店が消えると、地域の人たちの本を読む機会は失われ、それは必要な知識を得たり、心を潤したりする機会の喪失となる。生活の質が落ちるのだ。

■地方でこそ「本を読む人たち」の存在が大切

図書館行政の立場からも、地域から書店が消えることの影響は心配このうえないという。もう一人の鼎談者で鳥取県立図書館長の小林隆志さんだ。

「地方は、都市部と違って、先端の情報や研究に直接触れる機会が少ない半面、解決しなくてはならない課題は多い。それでも、情報を持っている人や研究者の論文や著書を読めば、考えるヒントを得ることができます。本を読む人たち、つまり、考える人たちの存在は、人口の少ない地方でこそ大切です。図書館の機能がストックであるのに対し、フロー(流通)の役割を担う書店がなくなると、この町に暮らす本を読む人たちが影響を受けるのは目に見えています。残っている書店にはもっと頑張ってもらいたい」

鳥取には図書館と書店が連携してきた歴史がある。その始まりは明治初期までさかのぼる。医師今井芳斎が蘭学を教える私塾を開き、鳥取県で最初の書店を始めた。その今井書店は昭和期には地方出版に事業を拡大し、鳥取の文化の担い手となる。昭和40年代には書店内に私設図書室を開き、子どもたちに本を読む機会を提供した。さらに県内各地で図書活動をしている仲間と連携し、地域図書館をつくる働きかけの中心的役割を担った。

他方、県立図書館では、図書を地元の書店から購入する原則を確立した。この方針について、当時県立図書館長だった松本兵衛氏は、のちに出版業界紙の取材に対し「税金を払っているところに還元しなければならない」と語っている。公立図書館が地元の書店から購入することを基本としている自治体は実は珍しい。1999年から2期にわたって県知事を務めた片山善博氏は図書館への予算を増やし、現在、県民1人あたりの図書予算は全国1位を誇る(図書購入費は全国3位)。

■界隈に24軒あった書店は、いまや2軒に

長崎出身の奈良さんが、東京から妻のふるさとである鳥取市に移住し、鳥取駅前の目抜き通りで定有堂書店を開業したとき、界隈には24軒の書店があった。あるとき、ふらりとやってきた客が「なんだ、本好きが始めた本屋だっていうけど、たいしたことないな」と言う。どういうことですか、と奈良さんが尋ねると、その人は、具体的に本の名前や人文書出版社を挙げた。教えられるままにそれらの出版社の本を仕入れると手応えがあった。この出会いが人文書を中心とした定有堂の棚づくりの原点だ。

現在、日本のあちこちで、町の書店が消え去ろうとしているが、入れ替わるように、独自の選書に特徴づけられた独立書店は存在感を増している。鳥取のこの目抜き通りでも、奈良さんがその人の言葉を真剣に受け止めていなかったら、果たして定有堂は43年も続いただろうか。鳥取の本読みのひと言が、定有堂の方向性に関わったのだ。定有堂が閉店した現在、界隈の書店は2軒になった。

■38年にわたり400回を超えて続く「読む会」

「読む会」を始めたのは地元の名物高校教師だった。地方史の研究者でもあり、のちに鳥取県立図書館長や鳥取県立公文書館長を務めたその人、濱崎洋三さんは「大きな声でものを言う人間を信じるな」と言い、他者の意見を否定せず自身の考えを深めることを大切にした。濱崎さんが60歳で亡くなったのち「読む会」を引き継いだのが、前述の岩田さんだ。「読む会」は38年にわたり400回を超えて続いてきた。

ミニコミ誌「音信不通」は、地元の歴史家、教師、詩人など多彩な書き手の文章からなる。力ある立場から距離をとり、静かに目立たず、自分で考えることを手放さない人たちの存在を明らかにしてきた。

■奈良さん「町の本屋は焚き火です」

鼎談は60席で満席のところ、定員を上回る申し込みのため急遽席数を増やし、オンラインでも50人が視聴した。壇上でマイクを持つ笑顔とは裏腹に、「まだ気持ちの整理がつかない」という言葉からは、奈良さんにとっても予定外の閉店だったことが思われた。

奈良さんは、本好きな人と本、そして書店主の交わりの物語で43年を振り返った。

「本の集め方には限界があります。自分の個性が集めるからです。しかし集めた本を組み替えさせるような出会いがある。一冊の未知の本を、一人の人が焚き火につぎ足すようにもたらす場合があるのです。町の本屋は焚き火です。そこへ通りすがりの人が何か温もりを感じて立ち寄る。集めた本を発見してくれる人がいないと火は頼りないものになる。本を買ってくれる人は薪を1本置いていってくれる人です。ある日、珍しい薪をもたらす人が現れるとまた焚き火の炎が変わります。43年、そのようにして定有堂という町の本屋の焚き火が消えることなく、輝きに磨きをかける日々が続きました」

■日本中の町から書店が消えていく重い代償

岩田さんは、読まなくても参加できるという「読む会」独特の運営方針を披露した。

「あらかじめ読むことが条件になると、それは勉強会の色合いが強くなり、参加しづらい人が出てくる。読まなくても、参加すれば思索を深めることができる。それが大切ではないかと私は思います」

小林さんは、地元の書店から購入する、なるべく現物を見て本を選ぶ、という鳥取県立図書館の2つのポリシーを挙げ、定有堂をねぎらった。

「定有堂さんには40年近く取引に参加していただきました。この場で感謝をお伝えしたい」

昨年度は、鳥取県書店商業組合の20社ほどの加盟店のうち、7社が取引に参加したが、今年度は5社に減った。鼎談後、「取引書店の数が減っても選書の多様性が保たれているか、今後は検証が必要だ」と小林さんは話した。

図書館と書店は両輪となって鳥取の人の本との交わりを支えてきた。人口の少ない地域こそ書店が必要だという小林さんの言葉は、図書館と書店が連携した鳥取の歴史の必然を指し示してもいる。

定有堂の喪失を鳥取の人たちはどのように埋めていくだろうか。それは鳥取だけの問題ではない。町から書店が消えていくことの痛手に、日本中が悲鳴を上げている。

----------

ノンフィクションライター

熊本県生まれ。「ひとと世の中」をテーマに取材。ニッポンドットコムで連載した独立書店の取材『たたかう「ニッポンの書店」を探して』をもとに再取材。今秋、北海道から九州まで11の独立書店の物語『本屋のない人生なんて』(光文社)を出版予定。

----------

(ノンフィクションライター 三宅 玲子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

社説:消える書店 「寂しい」で終わらせないで

京都新聞 / 2024年5月19日 16時0分

-

「本の居場所」にもっと人を…本がつなぐ出会いと物語 映画「本を綴る」10月5日から公開

スポニチアネックス / 2024年5月17日 0時1分

-

町の本屋が始めた四方よしサービス「ワンブックシェアリング」~次回開催5月21日(火)~

PR TIMES / 2024年5月11日 9時15分

-

全国的に書店の閉店が相次ぐ中、生き残る術はどこに?道内の書店の取り組みを追う

HTB北海道ニュース / 2024年4月30日 18時9分

-

[社説]書店危機 文化の灯 守る手立てを

沖縄タイムス+プラス / 2024年4月25日 5時0分

ランキング

-

1「歯茎が腫れている」人がやっているNG歯磨き3つ 歯磨き中に歯茎から出血したら「出し切る?」

東洋経済オンライン / 2024年5月23日 7時30分

-

2【海外発!Breaking News】17歳ラッパー 銃をおもちゃのように扱い、頭を誤射した瞬間をライブ配信(米)<動画あり>

TechinsightJapan / 2024年5月23日 7時10分

-

3更年期の抜け毛や薄毛対策法!薄毛になりやすい人のNG生活習慣もチェック【専門家監修】

ハルメク365 / 2024年5月22日 22時50分

-

4「坊主」と「スポーツ刈り」は“同じ髪形”だと思ってない? 美容師に聞いてみたら明確な違いがあった

オトナンサー / 2024年5月23日 7時10分

-

5「交通系ICカードで!」→会計時の「神客」だ レジ接客のベテランが考えるスマートな支払い方法とは?

まいどなニュース / 2024年5月23日 7時40分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください