社名をフレンテから湖池屋に戻せませんか…私が「のり塩」を生み出した創業家にそう直訴した理由

プレジデントオンライン / 2024年1月2日 11時15分

■安売り競争に巻き込まれ行き詰った「ポテチの老舗」

当時、湖池屋は、営業で苦戦していました。ライバル社との安売り合戦に突入した結果、2012年、13年と2年連続で赤字に陥っていたのです。

知らない方も多いと思いますが、湖池屋は、日本で初めてポテトチップスを量産化したパイオニアです。それがポテトチップスでは後発のライバル社との安売り競争で疲弊している。これまでも難しい局面はあり、そのたびに新しい取り組みや修正をして乗り越えてきたわけですが、私が入社する時期には、まさに3回目の危機がきていたわけです。

ただ、いろいろと調べてみると、赤字になったのは、この2年間だけで、ずっと赤字が続いていたというわけではなく、やり方次第では、V字回復も可能なのではないかと思えました。

安売りは価格勝負ですから、商品自体にファンがついて売れているというわけではない。中身より値段、味は二の次というのが実情で、そこは逆に手の打ちようがあると見ていました。

というのも、私は、安ければ買うというお客様ではなく、世代を超えたファンをつくることが大切だと確信していたからです。

低価格で勝負するのではなく、味と商品のクオリティをあげていけば、わかるお客様はついてきてくれる。応えていただけるお客様は必ずいらっしゃると思っていました。そのためには、根本的に構造を変えなきゃダメだ、まずはそこから取り組もうと思いました。

■V字回復のヒントになった創業者の肉声

ポテトチップスのパイオニアである「湖池屋らしさ」とは何か。

その答えは、創業者である小池和夫の知見にあるのではないか、と私は考えました。

「ドメイン」になりそうなものを再認識した上で、いまの時代に適応するにはどうすればいいか。長い間培われてきた「伝統」を「革新」に変えることをめざすこと。それをまず最初に思ったのです。

原点である一番の大元に立ち返らないと未来は見えない、と考えたのです。

そんなことをつらつらと考えていたある日、創業者・小池和夫の肉声音源を見つけました。

湖池屋の創業は1953年。創業者の小池和夫が腐心して日本ならではのポテトチップス「湖池屋ポテトチップス のり塩」を発売したのが1962年。その5年後にはポテトチップスの量産化に成功、その地位を不動のものとしていきます。半世紀以上も前の話です。

■高くても売れる商品を目指す

創業者・小池和夫は、その草創期を振り返った音源の中で、このように語っていました。

「業界で最高のものをつくれ。高くても買ってもらえる品質をめざせ」

その後、こんな言葉も残しています。

「ポテトチップスは料理に近く、その延長のようなもの。湖池屋は、昔から、料理をつくるような感覚でポテトチップスをつくってきた」

しかも、小池さんがめざしたのは、アメリカのポテトチップスではなかった。あくまでも日本人の味覚に合った日本人が美味しいと感じるポテトチップスをめざしていたのです。

この創業者から与えられたテーマに創作意欲をかきたてられ、私の頭はフル回転で動き出します。もう、アイディアが止めどなく湧きだしてきたのです。

私は、いま一度、湖池屋の原点を見つめ直し、何がドメインで、クリティカル・コア(中核となる打ち手)は何かを徹底的に見直すことを始めます。

模倣すればするほど、隘路(あいろ)にはまっていくというクリティカル・コア。独自路線を築き、しかも、相手が模倣してきたときに、逆に差異を生み、突き放すというストーリーをいかに構築していくか。

■「三方よし」という文化

最初はもう、あらゆる角度から湖池屋の未来を考えました。

たとえば、世界戦略。湖池屋が世界に出ていったときの武器は何か。

あるいは、ポテトチップス以外にはどんな商品が可能なのか。

どこまで食領域を拡張していくのか。

健康食としてどう挑むのか。

ドメインはポテトチップスだが、サブはコーンスナックでいいのか。

辛口市場の波にはどこまで乗っていけばいいのか。

主に午後3時半以降に食べられていたスナックを昼からにできないか。

どこまでだったら湖池屋らしいのか。

たとえば、和菓子への挑戦は許されるのか――。

日本という市場があって、四季に富み、豊かな自然があって、豊富な素材があり、進化しつづける加工技術がある。ロジスティックスもあるし、デジタル技術もあって自由にSNSも使える。グローバルをめざすにしても、まず、日本のお客様を大事にすることから始めたほうがいいんじゃないか。

日本人が一番優れているのは、手先が器用といったことよりも、実は心の優しさ、温かさ、思いやりにあるのではないか。長屋文化でみんなでわけ合って食べるとか、武士の情けで恵むとか、あるいは、商売で「三方よし」と言われるような、かかわる人みんなが幸せになるという「和」の文化がある。

「三方よし」とは、もともと江戸時代に近江商人が唱えたもの。企業は利益追求だけでなく、お客様や社会にも利益還元するべきという考え方です。

だから、まずはお客様の喜ぶことを考えようと思いました。お客様の不満や要望を聞かないことには、その喜ぶ顔も見えない。もっと言えば、人や社会の課題を解決することが会社の存在意義なのではないかとも思った。

ゼロ地点に立って、考えるべきことは山ほどありました。

■ライバル企業の「100円ポテチ」に勝つには…

そんな理想や疑問、思いを小池孝会長に投げてみました。

小池会長からは、「もうちょっと具体的にならないの」などと言われつつも、「でも、いいんじゃない。創業者もアメリカ生まれのポテトチップスを居酒屋で食べて感動した。それを日本人の舌に合うように、のり塩を思いつき、みんなの喜ぶ顔を見たかったと言っている。一緒じゃないですか」とも言われた。

小池会長とはこのとき、徹底的に話をしました。

湖池屋が昔から北海道で契約栽培を続けてきたことで、じゃがいもの品質が極めて安定していること。その品質の圧倒的な差、しかも何万トンもの貯蔵倉庫が必要であることなどから、いくつもの会社がポテトチップスづくりに挑んできたもののあきらめて去っていったこと。

そして、そんな中で、現在のライバル社が100円で市場に入ってきて、価格競争を仕掛けてきたこと。しかもこの会社だけは覚悟が違っていたことなど、これまでの背景をこと細かにレクチャーされました。

■徹底的に日本を掘ってみる

その一方で、湖池屋は「カラムーチョ」をつくったこととか、その後、「スコーン」や「ポリンキー」「ドンタコス」と世界の旨いものをヒントにしてアレンジし、立て続けにヒット商品を出していったということも熱く語られた。

ただ、それがいま、うまくいかなくなってきたということだった。その状況を打破するためには、マーケティングに強く、商品軸を変えられる人が必要だという話でした。これまでの発想とは違うイノベーションが起きないとこの苦境は抜け出せない、という判断をされていました。このとき、小池会長からは、「何をやってもいい。支えていくから」と言われたわけです。

私は、世界からいろいろなものを持ってきてダメだったのなら、徹底的に日本を掘ってみよう、と思っていました。

と同時に、スナックという本業以外に手をつけるのはまだ早い。まずは、本業を立て直さないことには、本当の意味での湖池屋の復活はないと思っていました。

■「湖池屋」を名乗り直す

私が入社したとき、湖池屋は「フレンテ」という社名でした。

ホールディングスとしてジャスダックに上場(2004年)するにあたって広がりをもたせたいということで、2002年に社名を変更していたのです。海外進出、後継者の養成などを想定してのことでした。

健康食品をはじめとする未来型の食品をつくることを想定したときに、「湖池屋」の名前が邪魔をする可能性があると、当時は考えていたようです。

1997年に発売された「ピンキー」という大ヒット商品があり、2002年には乳酸菌LS1を使用したタブレットの開発に成功したり、新分野に向かって大きく動いている時代でもありました。

ただ、それからさらに十数年が経ち、私が入社したときには、また社会状況は変わってきていました。

私は入社後ほどなくして、小池会長に、

「いま一度、湖池屋を名乗り直しませんか。湖池屋に戻しませんか」

と提案しました。

会長は最初、驚かれたようでしたが、すぐに意図を汲んでくれました。

■スナック界の「虎屋」を目指す

私は、いまの時代は、カタカナの会社ではなく、もっと息づかいが聞こえるような日本人のみんなが知っている「湖池屋」がしっくりくると思っていたのです。

社名を「湖池屋」に戻すことで、和菓子の「虎屋」、あるいは鮨屋の「久兵衛」「すきやばし次郎」といった老舗感、人間味、暖簾感、そのような価値を改めて主張したかったのです。

室町時代に創業した「虎屋」。この老舗感、暖簾感は、本当にすごいと私はかねてから思っていました。伝統を引き継ぎながらも革新を忘れず現代の商売へとつなげている。学ぶことは数多(あまた)あり、私は、歴史の違いはあれど、「湖池屋」がめざすべきひとつの姿は、スナック界の「虎屋」にあり、と思い描いたのです。

また、デパートの地下にもヒントはありました。いわゆるデパ地下にはさまざまな老舗が出店していて、名物が売られ、駅弁が並び、和菓子・スイーツが充実している。そこには、職人がいて、パティシエがいて、アーティストがいる。そうしたクリエイターたちが最大限の熱量を込めてつくった商品を求めて、たくさんのお客様がやってくるわけです。

この「虎屋」やデパ地下が抱え持つ老舗の重さ、熱量、手作り感、個性、古き良き伝統、職人技……そういったものが大事だな、大切にしたいな、と思ったのです。どこかしっとりとしていて、とてもスナックを出しているとは思えないようなクオリティの高い会社。そのためには、「湖池屋」という名前は絶対でした。

■創業者・小池和夫の熱量、こだわりを現代に

入社して半年ほど、私は、しばしば夜中に飛び起きてはメモをとる、ということを繰り返していました。創業者・小池和夫の作り出した「湖池屋」。日本人の味覚に合うポテトチップスをとことん考えて「のり塩」を生み出した。何度も何度も試作を繰り返す姿を当時の社員に見せた。

この熱量、こだわりをいまの時代に復活させなければならない。もう一度原点に戻り、創業者の知見を現代に昇華させる。新生・湖池屋のシンボルとなるような商品でもう一度お客様の信頼を得る。そんなものづくりの姿勢が大切なのではないかと考えた。

いまのお客様からの要望と向き合い、その経験とアイディアをいま向かっている課題へと惜しげもなくつぎ込んでいくこと、それこそがあるべき日本企業の姿だと思ったのです。

湖池屋に注入したかったのもそんな経営でした。

■価値のあるポテチを、価値に見合う価格で売る

物量で押しきるようなパワーマーケティングではなく、付加価値を生み出す経営。価値あるものを生み出して、きらっと光る存在になる。そのために明快な商品をつくり出すこと。

それがみんなの感動や喜びを生み出すんだと私は信じています。そうでないと、日本はどこまでいっても、規模では海外にはかなわない、ということになってしまう。

日本には、日本人には、戦うポテンシャルもあるし、知恵もある。自信をもって、誇りをもって自分たちの戦い方を貫くべきなのです。塩梅、良い加減、阿吽(あうん)の呼吸……、その細やかさ、心配りにこそ勝機はあるし、意義もあると思うのです。

お客様の要望をカスタマイズしてこそ重宝がられるし、その価値に見合う価格をいただける時代がすぐそこに来ているのではないか。

だからこそ、日本人ひとりひとりが経験を積みながら、その付加価値の高い仕事をやり抜いていってほしい。

それが私のものをつくっていく上での理想の姿なのです。

■国産じゃがいもへのこだわり

湖池屋に入って最初に気づいたのは、この会社には素晴らしい資産や価値が眠っている、ということでした。

この忘れられている価値を整理し、共感されるコンテクストに並び替えたらいい。お客様が求めている現代のコンテンツをつくればいいんだと思ったわけです。

つまりは創業者の知見である日本産のじゃがいもを使って、天ぷらをイメージした日本人の味覚に合ったポテトチップスをつくること、そこにこそ答えがあると思ったわけです。

創業者・小池和夫は、徹底的に日本発の美味しいものをつくりたいと考えていたのだと思います。

なぜ、日本人が日本で食べるじゃがいもをわざわざ海外から運び入れるのか。日本産のじゃがいもを丁寧につくってお届けする。こっちのほうが旨いに決まっていると創業者は考えた。

じゃがいも前線にしたがって、5月の九州から9月の北海道まで、じゃがいもを追いかけ、加工する。じゃがいもの流通がちょっと薄いときは、米やとうもろこしといった違う素材でカバーする。ポテトチップスが豊富じゃないから、こちらも食べてくださいね、という真っ当な知恵です。

そんなことをいま一度お客様に知っていただくためにも、国産じゃがいもによるポテトチップスをもってして、世の中に問い直したかったのです。

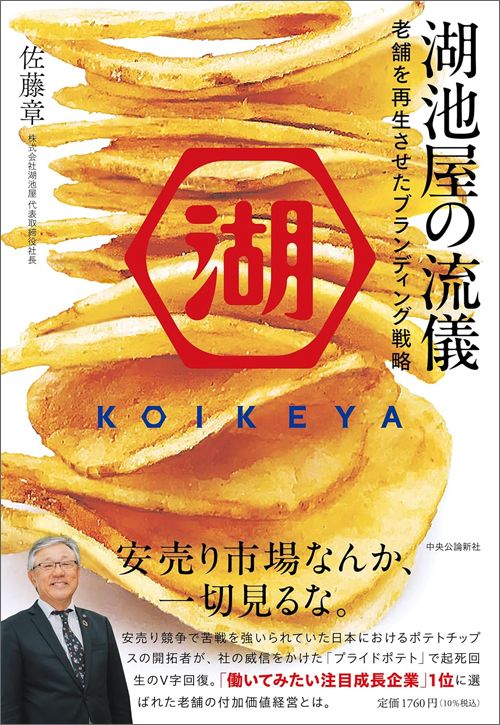

■六角形のマークに込めた思い

創業者である小池和夫は、やはりアーティストだったのだと思います。大人に食べてもらいたいと思い、塩と青のりを使う。でも油で揚げているから食べ飽きてしまうかもしれない。ならば一味か七味をぴりっときかせようと日本人の口に合わせていった。

そんな創業者の発想を50年余り経ったいまの時代にフィットさせて答えを出す、それが私に与えられた命題でした。

トレードマークとして六角形が浮かんだのもそんなときでした。

親しみ、安心、楽しさに加え、本格、健康、社会貢献の6つからなる亀甲マークとするのはどうだろう。そこに込めた意味は、あくまでも裏コンセプトですが、これをCI(コーポレート・アイデンティティ)にしよう、と浮かんだのです。

すぐに調べてみると、湖から始まる会社はなく、これを亀甲マークの中に入れれば、絶対に湖池屋を表すマークとなると確信したのです。

創業者の出身地は、長野県の諏訪です。自身の名字は小池だけど、諏訪湖のように大きくなれということで「湖池屋」となった。そういう意味が込められていたので、夢を乗せるという意味でも湖はいいと思ったのです。

「湖」のマークを見ただけで、唾が出てきて食べたくなる。そんなシズル感もあると思った。「湖のマーク=美味しい」を定着させられると思ったのです。

■「湖池屋」の名前がV字回復の基礎になった

同時に創業者がやりたかったことを現代に蘇らせることは有意義で、社員もついてきてくれるとも思った。いきなり外からやってきた佐藤章がトップになって勝手にやっているわけではない、ということもアピールしたかったのです。

こののちの湖池屋復活の速度を速めた理由は、湖池屋という名前に戻したことだと私は確信しています。

湖池屋が原点に戻って、亀甲の湖をロゴマークと掲げたところから、すべては始まったのです。

そして、それは、ライバル社が決して持っていない、永遠に持ち得ないものでもあったわけです。

----------

湖池屋 社長

1959年東京生まれ。82年早稲田大学法学部卒業後、キリンビールに入社。営業職を経て、90年に商品企画部に異動。「ビール職人」「ブラウマイスター」などの企画・開発に携わる。97年にキリンビバレッジ商品企画部に出向。99年に発売された缶コーヒー「FIRE」以降、「生茶」「聞茶」「アミノサプリ」など、手がけた商品の販売数が4年連続1000万ケースを超える大ヒット商品に。その後キリンビール営業本部マーケティング部部長、九州統括本部長、キリンビバレッジ社長などを歴任。2016年フレンテ(現・湖池屋)執行役員兼日清食品ホールディングス執行役員に転じ、同年9月より現職。社名やロゴを変更するリブランディングを敢行。新生・湖池屋を象徴する商品である「湖池屋プライドポテト」をはじめ、「PURE POTATO じゃがいも心地」「湖池屋ストロング」など、数々のヒット商品を生み出す。

----------

(湖池屋 社長 佐藤 章)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「日本の誇り」を湖池屋がポテトチップスで発信 神戸ビーフ、金沢の甘えび、縄文香る帆立だし...第1弾は5月20日先行販売スタート

Jタウンネット / 2024年5月19日 8時0分

-

湖池屋、国産じゃがいものブランド化に挑戦 ポテチがカルチャーをつくる「究極のポテチ計画」本格始動

食品新聞 / 2024年5月18日 8時41分

-

全国各地のプライドを込めた逸品で日本を元気に!過去最高実績を記録した「湖池屋プライドポテト」の新シリーズ 「湖池屋プライドポテト 日本の神業」

PR TIMES / 2024年5月14日 13時45分

-

湖池屋の挑戦する“日本産じゃがいものブランド化・価値向上” 湖池屋オリジナルブランド芋でつくる究極のポテトチップス「KOIKEYA FARM」 プロジェクト、本格始動!

PR TIMES / 2024年5月14日 13時45分

-

山崎賢人、自慢の“パリッ”を披露 ポテトチップスを試食で笑顔「おいしい!」

ORICON NEWS / 2024年5月14日 12時12分

ランキング

-

1道路舗装、新たに違反12件 NIPPOが原因調査

共同通信 / 2024年5月22日 20時39分

-

2ファンド提案に反対決議=来月総会、社長解任案に対抗―北越コーポ

時事通信 / 2024年5月22日 21時31分

-

3セブンプレミアム、累計売上15兆円突破 最も売れた商品は?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年5月22日 14時40分

-

4東電料金、7月は392円高=政府補助終了、他電力も上昇へ

時事通信 / 2024年5月22日 17時27分

-

5トヨタが日本初の営業利益5兆円超 今期は減益で足場固めの年に

財界オンライン / 2024年5月23日 7時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください