「犯罪急増」は真っ赤なウソである…どんどん治安は良くなっているのに警察とマスコミが「危険」を煽るワケ

プレジデントオンライン / 2024年5月17日 15時15分

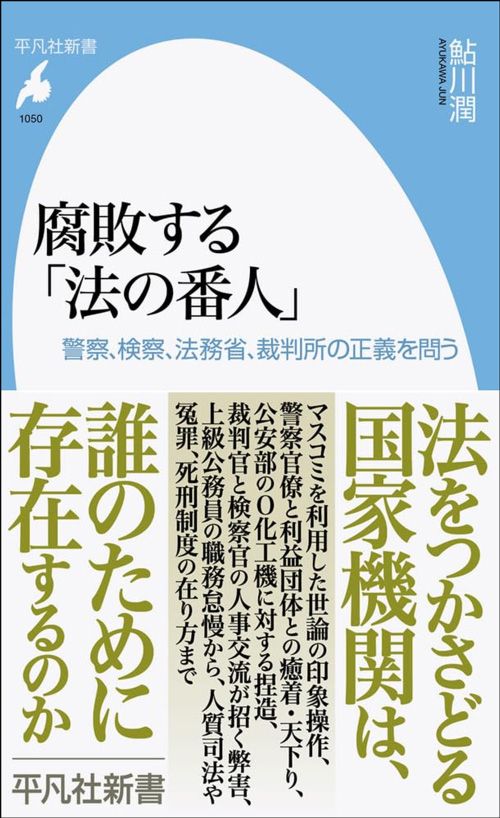

※本稿は、鮎川潤『腐敗する「法の番人」 警察、検察、法務省、裁判所の正義を問う』(平凡社新書)の一部を再編集したものです。

■異例の対応が取られた2022年の『警察白書』

私たちは、街頭で警察官を見かければ安心感を得て、自転車で巡回している警察官には、自然にお礼の気持ちが生じる。さらに、バイクに乗って交通事故の現場に駆け付けようとしている警察官を見かけたりすれば、「お疲れ様」と感謝の念が沸いてくるものだ。しかし、警察を組織全体として見た場合、問題を抱えていないわけではない。

とりわけ上層部、国家公務員の総合職の試験に合格し警察庁に採用された、いわゆる東大卒などのキャリアを含めた組織、あるいは、それに、キャリア官僚ではなくたたき上げだが、署長などの幹部クラスとなった警察官を加えて見た場合に、天下りによる業者との癒着など、重大な問題が浮き彫りとなってくる。『警察白書』が、例年7月以降、閣議で了解されたのちに発表され、その内容の紹介が当日または翌日の新聞に掲載される。

ただし、2022年の『警察白書』は異例であった。というのは、『警察白書』の閣議への報告の直前、7月上旬に安倍晋三元首相が参議院議員の選挙応援活動の一環として奈良県の近鉄大和西大寺駅前で街頭演説をしていた際に、手製の銃によって銃撃され死亡したからである。『警察白書』の報告を遅らせ、内容を差し替えて10月に発表するという経緯があった。

警察庁としては、これまで国際的なテロリズムを想定し、その組織をターゲットとして対策を推進していた。警察大学校に付設された研究機関の文献を見ても、その記述は国際テロリズム一色で塗りつぶされている。ところが、日本人が、手製の拳銃で安倍元首相を単独で襲撃したのだ。

■当時の警察庁長官は“疑惑の人物”だった

その動機としては、自分たちの家族から何千万円もの多額の寄付金を出させ、家族を不幸に陥れた、いわゆるカルト宗教の存在があった。そして、その宗教団体から便益を受けている政治的主導者に制裁を下すというものであったと考えられる。

銃撃者の学業はきわめて優秀であったが、家族が多額の寄付を行い困窮に陥ったため、大学への進学を断念し、自衛隊に入隊する。そこで射撃訓練を行うとともに、拳銃の構造について学び、インターネット上に飛び交う情報を元に手製の銃を作製することができたのだろう。

このときの警察庁長官は、安倍内閣の官房長官秘書官を務め、内閣の中枢にいたこともある警察官僚であった。かつて、安倍元首相と最も親しい元放送記者のジャーナリストが強制性交で告発され、逮捕される直前に、警視庁刑事部長として、それを中止させたと言われる人物である。安倍元首相と密接な関係があり、警察庁のトップにまで昇りつめた警察官僚が、安倍元首相の安全を守り切れなかったというのは、皮肉な結果と言うほかない。

■『警察白書』には警察官僚の意図が反映されている

『警察白書』を作成するのは、警察庁の長官官房である。警察庁の科学警察研究所ではない。そのため警察庁の政策的な意図が直接的に反映される。この『警察白書』に関する文章の意味は、読者にとっては何が言いたいのか分かりづらいかもしれない。少しまどろっこしく思われるかもしれないが、別の白書と比較することによって『警察白書』の特徴を浮き彫りにしたい。

犯罪分野の基本的な白書は二種類ある。もう一つの基本的な白書は、法務省によって作成される『犯罪白書』である(なお、『犯罪被害者白書』を加えると三種類になる)。『犯罪白書』は例年12月に発表される。『犯罪白書』は、法務省の法務総合研究所の研究部が執筆の責任主体となっており、ルーティーン部分と特集の二つの部分から成り立っている。

ルーティーン部分は、犯罪の現状と趨勢(すうせい)を検討する。特集は毎年テーマを替えて集中的な調査を行い、従来と比較して法務省の刑事政策の課題と関連したテーマが選択されるようになっている。

しかし、研究所の研究部が作成しているため、ルーティーン部分と同様に基本的なデータの提供と記述の客観性が重視される。以上のことから、犯罪に関する同じ白書でも、『警察白書』は『犯罪白書』と異なり、警察庁長官官房の官僚が執筆し、警察の政策を前面に打ち出した内容になっている。次に、その政策的な意図を具体的に見ていきたい。

■政策実現のための”広報誌“としての側面もある

『警察白書』は、警察の活動について紹介するとともに、警察の政策に対する国民の同意を得るために編集されており、広報誌の性格が強くなっている。あえて言えば、世論を一定の方向へ誘導しようとする意図を持っているという特徴がある。

この具体例を、21世紀に入ってからの20年間、『警察白書』が発表された際の新聞報道を見ながら考察していこう。以下は、『警察白書』が発表された当日または翌日の朝日新聞の記事の見出しである。

・「警察白書、テロに言及」2001年9月21日

・「警察白書、「拉致」の記述変更 北朝鮮・金総書記の謝罪言及」2002年9月27日

・「「日本は稼げる」「防衛意識希薄」 外国人容疑者の声、警察白書に」2003年9月26日

・「空き交番「3年後解消」 住民の防犯活動支援 警察白書」2004年10月1日

・「高齢ドライバー、家族の95%「危険」 本人「免許返さない」 警察白書に意識調査」2005年8月10日

・「ネット社会に警鐘 サイバー犯罪急増、4年で倍以上 警察白書が特集」2006年7月21日

・「暴力団も格差社会 株に触手、資金源に 警察白書」2007年7月17日

・「「協力得にくい」8割 捜査巡り現場刑事ら 警察白書」2008年8月22日

・「振り込め詐欺「生活脅かす」09年警察白書で特集」2009年7月28日

・「振り込め詐欺、進む国際化 2010年警察白書「捜査対象、世界に」」2010年7月23日

・「「犯罪の国際化」に捜査、各国と連携を 警察白書」2010年7月23日

・「サイバー犯罪「深刻さ増す」11年版警察白書」2011年7月22日

・「警察庁、原発テロの警備見直し 冷却・電源設備を重視」2012年7月24日

・「「いじめ犯罪心配」最多 子どもへの脅威、市民の意識調査 2013年版警察白書」2013年8月2日

・「会話傍受・潜入捜査14年警察白書に「検討課題」」2014年8月1日

・「主要幹部の摘発重要 暴力団壊滅向け 警察白書」2015年7月24日

・「「テロの脅威、現実に」 警察白書」2016年7月29日

・「交通事故死、年間2500人以下「困難」 2020年目標へ「対策を」 警察庁」2017年7月25日

・「犯罪対処にAI 虐待や特殊詐欺課題 警察白書」2018年7月24日

・「警察白書、対テロ・災害特集」2019年7月30日(朝刊)

・「高齢者の犯罪、30年で10倍20年版警察白書」2020年7月22日(朝刊)

・「警察白書公表、サイバー犯罪9875件」2021年7月20日

・「警察白書 先端技術を悪用した犯罪特集 安倍氏襲撃で要人警護を修正」2022年10月15日(朝刊)

*朝日新聞クロスサーチによる。「朝刊」の明記がない見出しはすべて夕刊から。

『警察白書』の発刊にあたっては、記者会見またはブリーフィングが行われ、白書の内容の説明、資料の提供がなされる。筆者が法務省で『犯罪白書』の作成に関与した経験に基づけば、記者クラブに提供される「資料」は、あらかじめ新聞の紙面を想定して作成される。ほとんどそのまま新聞記事にすることも可能なものが提供されると考えられる。

朝日新聞の見出しを提示した23年間のうち、2003年から2021年までの19年間は、じつは、犯罪の「認知件数」が減少していた時期であった。

■交通事故は犯罪とは別に統計を取っている

まず、犯罪統計について少し説明しておこう。

自動車を通常に運転していて死亡事故や人身事故を起こした場合は、自動車運転過失致死傷罪になる。従来は、自動車運転による業務上過失致死傷罪として分類されていた。こうした自動車運転の際の過失による致死傷罪は、自動車運転という特定の状況で、ほとんどの場合は過失に基づくものだ。したがって、日常生活において意図的に行われる犯罪とは異なるため、別々に統計を取るようになっている。

一般の犯罪の動向は、交通関係を除いた刑法犯の数値で見ていくことになる。なお、「認知件数」とは、警察に届けられ、警察が、犯罪が発生したと認知した犯罪の件数である。

■刑法犯の認知件数は19年で約5分の1になったが…

刑法犯の認知件数を見てみると、2003年は約279万件あったところが、2021年には約57万件にまで激減した。しかし、『警察白書』の内容を紹介する朝日新聞の見出しには、どこにもそうしたことをうかがわせるものはない。すなわち、これらの『警察白書』に関する新聞報道の見出しを見る限り、2003年以来、2021年まで19年間にわたって、犯罪の認知件数が減少してきているという事実に思い当たるものはほとんどない。

たとえば、2018年版『警察白書』を紹介する2018年7月24日(夕刊)の記事の見出しは、「犯罪対処にAI 虐待や特殊詐欺課題 警察白書」である。この見出しからは、犯罪の認知件数が減少していることは思いもつかない。読者は、虐待や特殊詐欺が増加したり深刻化したりしているので、それへ最新のコンピュータテクノロジーであるAIを用いて対処しようとしている、と受け取ることになる。

この記事の本文を注意して読むと、「刑法犯認知件数は02年をピークに年々減少している」という一文をはじめ二か所で書かれていることを発見する。しかし、見出しの印象は強く、本文でもサイバー空間での犯罪防止のほうが強調されており、この部分は見落とされたり、読み飛ばされたりして、印象に残ることはない。

警察庁は24日、2018年版の警察白書を公表した。犯罪全体は減少し続ける中、子どもや女性を対象にした犯罪やサイバー犯罪などが課題と指摘。これらに対処するため、犯罪情勢分析の高度化や人工知能(AI)の活用など新たな手法を積極的に取り入れていく姿勢を示した。刑法犯認知件数は02年をピークに年々減少している。官民が連携した防犯対策のほか、検挙人数が相対的に多い若い世代の人口が減るなどの社会的要因も犯罪減少の背景にあるとしている。若者に規範意識の高まりや外出しない傾向など行動の変化がみられる、とも分析した。一方で、児童虐待やストーカー、配偶者間暴力(DV)といった子どもや女性が被害者になる犯罪、特殊詐欺やサイバー犯罪など加害者が被害者と顔を合わせない「非対面型犯罪」への対応が課題だと指摘。犯罪発生情報を分析して次の発生を予測して捜査に生かすといった犯罪情勢分析の高度化▽AIなどの技術の活用▽警察が持つ情報の効果的な発信――などを進めていくべきだとしている。

*なお記者の氏名は省略した。

■新聞記事は警察官僚の業績づくりに使われている

記事からは、子どもや女性が犯罪の被害にあわないように、AIなどを用いて対策を充実させるべきだという認識のみを得ることになる。このような認識を持つことが悪いと言っているわけではない。ただ、このことこそが警察が白書で狙っていることなのである。

すなわち、警察幹部は犯罪防止のためのAIを開発するために、コンピュータやソフトウェアなどの機材を購入するとともに、プログラミングなどのためのシステムエンジニアやプログラマーなどの人材を雇う費用を欲しいと言っているのである。予算と新たな人員を確保すれば、その警察官僚の業績となり、昇進のための好材料となるからだ。

----------

関西学院大学名誉教授

1952年愛知県生まれ。東京大学卒業。大阪大学大学院修士課程修了。専門は犯罪学、刑事政策、社会問題研究。南イリノイ大学フルブライト研究員、スウェーデン国立犯罪防止委員会、ケンブリッジ大学等の客員研究員、中国人民大学等への派遣教授、法務省法務総合研究所研究評価検討委員会委員等を務めた。博士(人間科学)。保護司。著書に『新版 少年犯罪 18歳、19歳をどう扱うべきか』(平凡社新書)、『幸福な離婚 家庭裁判所の調停現場から』(中公新書ラクレ)、『腐敗する「法の番人」 警察、検察、法務省、裁判所の正義を問う』(平凡社新書)などがある。

----------

(関西学院大学名誉教授 鮎川 潤)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「幼少期の悲惨な境遇」は減刑の理由にはならない…パパ活詐欺に「懲役9年」という冷徹な判決が下った理由

プレジデントオンライン / 2024年5月31日 10時15分

-

国境越える犯罪で協力を推進 日韓警察庁トップが会談

共同通信 / 2024年5月21日 17時44分

-

泥酔して住居侵入した検事は"ミスター検察"になった…問題を起こしても出世できる"検察庁のいびつな慣習"

プレジデントオンライン / 2024年5月19日 15時15分

-

パチンコ業界への天下りは非公式に続いている…ギャンブルを黙認し続ける"警察幹部のあり得ない見解"

プレジデントオンライン / 2024年5月18日 15時15分

-

「逮捕って何」と聞かれて正しく答えられますか 知っているようで知らない事件報道の裏側

東洋経済オンライン / 2024年5月17日 8時30分

ランキング

-

1大津市の保護司殺害 NHKが容疑者逮捕を9分早く報道「確認が不十分だった」

産経ニュース / 2024年6月13日 22時10分

-

2鹿児島県警の家宅捜索に苦情申し出 「令状示さず、PCデータ消去」

毎日新聞 / 2024年6月13日 21時8分

-

3【ドクターイエロー引退へ】「新幹線の見える丘」でも別れを惜しむ声 「コラボカステラ」には問い合わせが殺到 福岡

FBS福岡放送ニュース / 2024年6月13日 17時44分

-

489歳の女性殺害の疑いで自称・無職の孫(37)を逮捕「包丁を使って刺したことは間違いありません」

CBCテレビ / 2024年6月13日 18時25分

-

5生活保護減額処分を取り消し=「裁量権逸脱」、賠償請求は棄却―東京地裁

時事通信 / 2024年6月13日 18時3分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください