謎肉ではない"厚切りチャーシュー入りカップ麺"も完成間近…広島の介護食技術が日本中で幸福を呼ぶワケ

プレジデントオンライン / 2024年5月18日 10時15分

■「もったいない精神」から生まれた技術

「柴田君~、ちょっと来て~!」

2001年の夏。主任研究員・坂本宏司(当時44歳)は実験用の野菜が傷まないよう、野菜を冷凍庫に入れて帰宅。翌週月曜日に出社し、実験を開始したところ、驚くべきことが起こった。この3年、どうしても成し得なかったことができたのだ。

隣室の研究員・柴田賢哉(当時29歳)はただならぬ様子に緊張し、坂本の研究室に急ぐ。装置のそばにおそるおそる寄ってみると、そこにはきれいなオレンジ色を保ったまま、形なくペースト化されたニンジンがあった。

「芯も残らず、全体がつぶせるよ!」

坂本は子どものようにはしゃぎ、スプーンの背でニンジンを潰してみせた。これが、22年後の現在も続くヒット技術の発明のきっかけとなるとは、このときは知る由もなかった。

■広島県立総合技術研究所 食品工業技術センター

広島県立総合技術研究所は、2007年に工業、食品製造、農林水産業、保健環境など県内の8つのセンターを統合して設立された研究施設だ。8つのセンターの1つである食品工業技術センターの歴史は古く、これまで多くの県内関連企業などを支援し、産業の発展や復興に寄与している。

1990年代に入り、同センターでは、植物素材(野菜類、果実類、豆類、穀類など)をミキサーなどで粉砕してペースト素材を製造する際に、「野菜の色が悪くなる」「栄養成分が溶出・減少する」などの問題に注目。その原因が「物理的な粉砕により、細胞が破壊されるためではないか」と考え、植物組織の単細胞化技術の開発を1998年にスタートした。

■食材を細胞単位でバラバラにする

食材のペーストを作る方法となると、「ミキサーにかける」「圧力鍋で煮込む」というイメージだが、これらの方法だと食材の細胞が壊れ、栄養成分が溶け出したり、減少したりするうえ、色も悪くなってしまう。青々としたブロッコリーを茹ですぎて、黄色く変色させてしまったことはないだろうか。あれでは美味しそうに見えない。

それを克服するため、同センターでは当初、酵素液に細断した野菜を漬けて、細胞単位でバラバラにする研究を開始した。だが、狙い通りにはいかなかった。そこで2000年、食材の中に酵素液をしみこませて組織を分解する方法に変更した。

研究開始からすでに3年の月日が流れていた。

■「真空含浸法」から「凍結含浸法」へ

食材の中に物質を浸透させる「真空含浸法」は酵素液を作り、食材を浸漬した状態で真空処理(減圧処理)する方法だ。柴田たちは、来る日も来る日も一口大にカットしたニンジンや大根を酵素液に漬けて真空処理したが、食材の表面にしか酵素は浸透せず、表面のみ分離した細胞がペースト化した。

「どうやったら食材の中心部まで酵素液をしみこませ、食材全体を単細胞化ペーストにすることができるか、この難点をブレークスルーすることに大変苦労しました」(柴田)

「真空含浸法」を採用し始めてから1年。思いがけずブレークスルーを迎える。それが冒頭の出来事だ。一口大のニンジンの中心部まで酵素液をしみこませ、全体を単細胞化ペーストにすることに成功したのだ。

ところが、柴田を含め研究員4人はそれができた理由が分からなかった。

「いつもと何が違うのかを徹底的に意見交換しました。数日経ってやっと『まさか、冷凍したから?』という仮説が出され、『冷凍→解凍で、組織が緩むんじゃない? たぶん、それで酵素液が入りやすいんだよ!』という話になりました。発見当時は『凍結含浸法』=『やわらか食の製造技術』ではありませんでしたが、入庁6年目だった私は、食品加工技術の面白さを体感し、『何でなん?』『どうやったん?』『マジで?』の連発でした。発明は意外なところで起こるものだなと。振り返れば、あの時の実験が転機でした」(柴田)

柴田たちは、すぐにいろいろな食材を冷凍後に解凍し、「真空含浸法」にかけて確認。すると、タケノコやゴボウ、レンコンなど、煮ても焼いてもやわらかくなりにくい野菜が、いとも簡単にペースト化できることが分かった。凍結解凍した食材を真空含浸する新しい方法「凍結後減圧酵素含浸法(凍結含浸法)」が発見された瞬間だった。

■タケノコを形あるまま柔らかく

同じ頃、地元企業・三島食品(広島市中区)から、「自社で作っているタケノコの煮物が、消費者から硬いと言われるのでもう少し柔らかくしたい……」との相談がある。

「タケノコの煮物は高齢者受けする商品ですが、レトルト処理(圧力処理)しても柔らかくなりにくい難しい食材でした。三島食品さんとの打ち合わせのときに、『タケノコをペースト化する技術は開発したんですが……』と『凍結含浸法』を発見した話をしたところ、タケノコに酵素液をしみこませた後、酵素分解する時間を調整すれば完全に単細胞化せず、形あるまま簡単につぶせる『形状保持軟化食品』ができるのではないか……という話に。初めて『凍結含浸法』を軟化食品製造に利用できることを思いつきました」

食材がもつ栄養成分を保持した色や香りがよいペースト素材を作るために開発した「凍結含浸法」を、形状保持軟化食品の製造に応用するという発想の転換は、県内企業の技術的課題についての相談があってこそ成し得たものだった。

柴田たちは、早速「形状保持軟化食品」を作る処理条件を研究し、2002年3月に「凍結含浸法」を特許出願した。

■「凍結含浸法」を病院や施設に

広島県は、「凍結含浸法」に関係する特許を複数権利化。これまで50社以上の企業と広島県で特許契約を締結した後、技術研修などを実施し、製造技術を教えている。

現在は、許諾企業が「凍結含浸法」を使った「形状保持軟化食品」を販売。やわらか惣菜ややわらか弁当など、BtoCのターゲットは主に在宅介護者。BtoBでは「形状保持軟化食品」を仕入れ、総菜や弁当を作って病院や介護施設に販売する企業なども増えている。食べ物の嚥下に苦労する高齢者や要介護者は多く、そのニーズに応えているのだ。

「凍結含浸法」を用いて製品化されたものの販売が本格的に始まった2010年の生産出荷額を基準とすると、約10年で30倍ほど成長した。

ただ、クリスターコーポレーション(広島県府中市)が販売する凍結含浸用調味料「とろん」を使用して商品を製造する場合や、「とろん」を購入して病院や介護施設、ホテルなどで凍結含浸調理し食事提供する場合は、広島県との特許許諾契約は必要ない。

「テレビや新聞などで『凍結含浸法』が紹介されるにつれ、個人や病院、介護施設の方から、『自分たちで凍結含浸調理を実施し、食事提供したい』との相談が増えてきました。何百、何千とある病院や施設、個人の方と特許契約を交わし、技術普及することは現実的に不可能です。そんな中、同社の豊田文彦社長が、『病院、介護施設に凍結含浸法を普及する方法を考えたい』と相談に来られました」(柴田)

「凍結含浸法」は、食材に「酵素」を「しみこませる(含浸)」ことが技術の肝の一つだ。企業向けの酵素は販売していたが、一般消費者や病院・施設向けのものはなく、入手しにくかった。

そこで豊田社長は、酵素と調味料を混合した「酵素入り調味料」を「凍結含浸専用調味料」として販売する案を提案。食品工業技術センターは、県内企業支援の一環でクリスターコーポレーションと共同研究を実施し、凍結含浸法に最適化された酵素調味料「とろん」を共同開発したのだった。

■「凍結含浸法」「形状保持軟化食品」の広がり

現在「凍結含浸法」を使用した「形状保持軟化食品」は、日本全国で販売されている。

特許契約を締結し、製造技術を会得した企業のひとつ、メディカルフードサービス(神奈川県横浜市)の松島達人社長はこう話す。

「当社が『やわらか食』を取り入れたのは2012年です。私の父方の祖母が最後は口から食べることができなくなり、胃に穴を開けて、そこにミキサー食状の食べ物を流し込んでいました。それを見た私の父が、『人間の最後の楽しみであると言っても過言ではない食事が全く楽しめていない。安全に食べることができて、かつ見た目も美味しそうな食事を自身で作りたい』と思ったそうです。それをどのように実現するかを考えていたところ、『凍結含浸法』を知ったということです」

特許契約を締結後、技術研修などを受けたが、すぐに100点満点の商品ができたわけではなかった。

「広島県は大量生産をするためのレシピはお持ちではないので、1年くらいで販売には漕ぎ着けましたが、お客様から高評価を得られるようになったのはここ3〜4年前くらいからです。例えば柔らかいと言っても感じ方は人それぞれで、食材も自然物なので個体差があります。そのため何度も仮説と検証を繰り返し、修正を加えながら、レシピを改良していきました」

同社のやわらか食は、歯がない人、咀嚼ができない人、そして酵素の作用で消化が良いため、胃を切除した人などが利用しているという。

「内凍結含浸商品の売れ行きは、5年前は全体の23.5%の1億3000万円でしたが、現在は38%の3億8000万円と右肩上がりです。社会的な背景で言えば、後期高齢者の数が絶対的に増えているため、介護する側が手間をかけられなくなっているということ。調理済み食品のニーズが増えている表れだと思います」

■食は人間の幸せを担う

主に介護の現場の安全安心かつ美味しい食品の礎を作った食品工業技術センターは今、「凍結含浸法」を活かしたベビーフード、長期保存可能なやわらか食缶詰や、レトルト食品の開発に加え、一般食品の開発も進めている。介護食以外の分野でも持ち前の技術を生かそうとしているのだ。

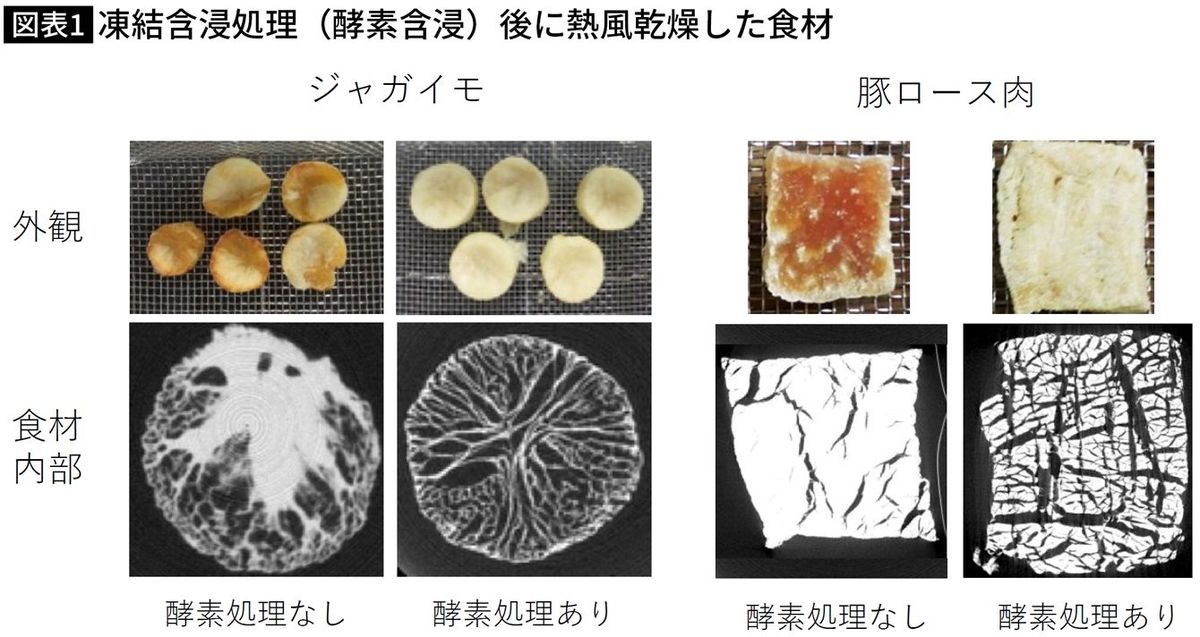

「食材を適度に酵素分解して乾燥すると、短時間で湯戻しできる乾燥具材ができることを発見しました。例えば、乾燥ステーキ肉を湯戻しして美味しいステーキにできます。現状、乾燥具材の食材は3~5分で湯戻しできるものに限られ、一般的に薄く小さい食材ですが、凍結含浸法で酵素処理し乾燥させた具材を利用すれば、厚みのある食材も可能になります。そうなると、短時間で具材感のあるカップ麺も実現できます」

実は、“即席厚切りチャーシュー麺”も実験室での試作ではできており、「今後企業に技術移転できれば、2~3年ほどで見た目と美味しさを両立した本格志向のインスタント麺が誕生する可能性がある」と、柴田は胸を張る。

日清食品の「カップヌードル」に入っている、通称“謎肉”。あれは豚肉と大豆由来の原料に野菜などを混ぜてミンチ状にし、フリーズドライ加工したものだ(HPより)。こちらは美味しいが、近い将来、より本格的なチャーシュー入りのラーメンが、自宅やオフィスなどで熱湯を注いで数分で食べられる時代がやってくるかもしれないのだ。

しかも、凍結含浸法を使えば、多く食材の栄養面の効果が見込まれている。

「『凍結含浸法』で使用する『酵素』は、ただ単に食材を軟らかくするだけではなく、お米やジャガイモに含まれる『でんぷん』を分解して、吸収しやすいグルコースに変換します。また、お肉やお魚の『たんぱく質』を分解して、吸収しやすくうまみ向上につながるペプチドやアミノ酸を増やします。見た目はいつものご飯やポテト、ステーキ、焼き魚ですが、より美味しくより消化吸収しやすくできるのです」(柴田)

今回、前出・メディカルフードサービスの「やわらか食」を試食させてもらったが、いかにも介護食や病人食という感じはなく、見た目も良く味も美味しかった。

「いくつになっても、どんな人でも、これまでの食体験を損なうことなく、見た目、味、香りを美味しく味わえて満足できる、そのような世界が広がればと願っています。超高齢社会の日本でそれが可能になれば、日本は食の先進国として、世界の食のQOL向上に一役も二役も貢献できると期待しています」(柴田)

食は人間の幸せを担っている。加齢や病気の影響で、歯や胃がない、咀嚼ができない状態になっても今と変わらず美味しく食事ができるのなら、「歳を重ねるのも悪くない」と思う人も増えるのではないだろうか。(文中一部敬称略)

----------

ノンフィクションライター・グラフィックデザイナー

愛知県出身。印刷会社や広告代理店でグラフィックデザイナー、アートディレクターなどを務め、2015年に独立。グルメ・イベント記事や、葬儀・お墓・介護など終活に関する連載の執筆のほか、パンフレットやガイドブックなどの企画編集、グラフィックデザイン、イラスト制作などを行う。主な執筆媒体は、東洋経済オンライン「子育てと介護 ダブルケアの現実」、毎日新聞出版『サンデー毎日「完璧な終活」』、産経新聞出版『終活読本ソナエ』、日経BP 日経ARIA「今から始める『親』のこと」、朝日新聞出版『AERA.』、鎌倉新書『月刊「仏事」』、高齢者住宅新聞社『エルダリープレス』、インプレス「シニアガイド」など。2023年12月に『毒母は連鎖する〜子どもを「所有物扱い」する母親たち〜』(光文社新書)刊行。

----------

(ノンフィクションライター・グラフィックデザイナー 旦木 瑞穂)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

医師の約9割がキムチの継続摂取は「腸活に効果あり」と回答!効果ある摂取期間はどのくらい?

PR TIMES / 2024年6月11日 12時45分

-

デイブレイク、FOOMA JAPAN 2024に出展

PR TIMES / 2024年5月31日 16時40分

-

特殊加熱装置で一体大型成形 小麦由来タンパク質で肉本来の弾力とジューシーさを実現 新世代肉様PBF「フラカルネ」を開発

PR TIMES / 2024年5月27日 13時15分

-

「食品ロス」問題に待ったをかける!食品の鮮度を長く美味しく保つ驚きの技術を紹介

ANGIE / 2024年5月27日 12時30分

-

プロトングループ、松本青果と新商品「冷凍果実」を開発。いちご、ブルーベリー、りんご、さつまいも4種を自社直営の ECショップ等で順次販売開始

PR TIMES / 2024年5月21日 16時45分

ランキング

-

1バブル期のリゾート地では1室数千万円も、いまや数十万円まで値下がり…「貧乏マンション」の悲惨な末路【サラリーマン大家が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月16日 14時5分

-

2爆増する「ロピア」にも負けないスーパーの正体 従来スーパーが切り捨てた生鮮ノウハウを強化

東洋経済オンライン / 2024年6月16日 13時0分

-

3「戦力の集中」運用に背いたゆえのミッドウェー敗戦 空母4隻と2隻に分けたことがそもそもの敗因

東洋経済オンライン / 2024年6月16日 9時0分

-

4「役職定年」を廃止する日本企業が増えた理由 タイプ別で変わってくる新潮流への適応方法

東洋経済オンライン / 2024年6月13日 7時10分

-

5あるファストフード店で「凡ミス」が続出…従業員の脳派や心拍数を計測してわかった"決定的な原因"

プレジデントオンライン / 2024年6月14日 9時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください