41光年先で地球サイズの太陽系外惑星を確認 ウェッブ宇宙望遠鏡による惑星存在の確認は初

sorae.jp / 2023年1月14日 21時28分

【▲ 赤色矮星「LHS 475」(奥)を公転する太陽系外惑星「LHS 475 b」(手前)の想像図(Credit: Illustration: NASA, ESA, CSA, Leah Hustak (STScI))】

ジョンズ・ホプキンス大学応用物理学研究所(APL)のJacob Lustig-YaegerさんとKevin Stevensonさんが率いる研究チームは、「ジェイムズ・ウェッブ」宇宙望遠鏡を使って地球とほぼ同じ大きさの太陽系外惑星を確認したとする研究成果を、アメリカ天文学会の第241回会合にて発表しました。ウェッブ宇宙望遠鏡による観測で系外惑星の存在が確認されたのは、今回が初めてのこととされています。

■直径は地球の99パーセント 大気の有無や組成は今後の観測で結論が出ることに期待研究チームが報告したのは、南天の「はちぶんぎ座」の方向約41光年先にある系外惑星「LHS 475 b」です。LHS 475 bの直径は地球の99パーセントで、主星である赤色矮星「LHS 475」を約2日周期で公転していることが確認されました。

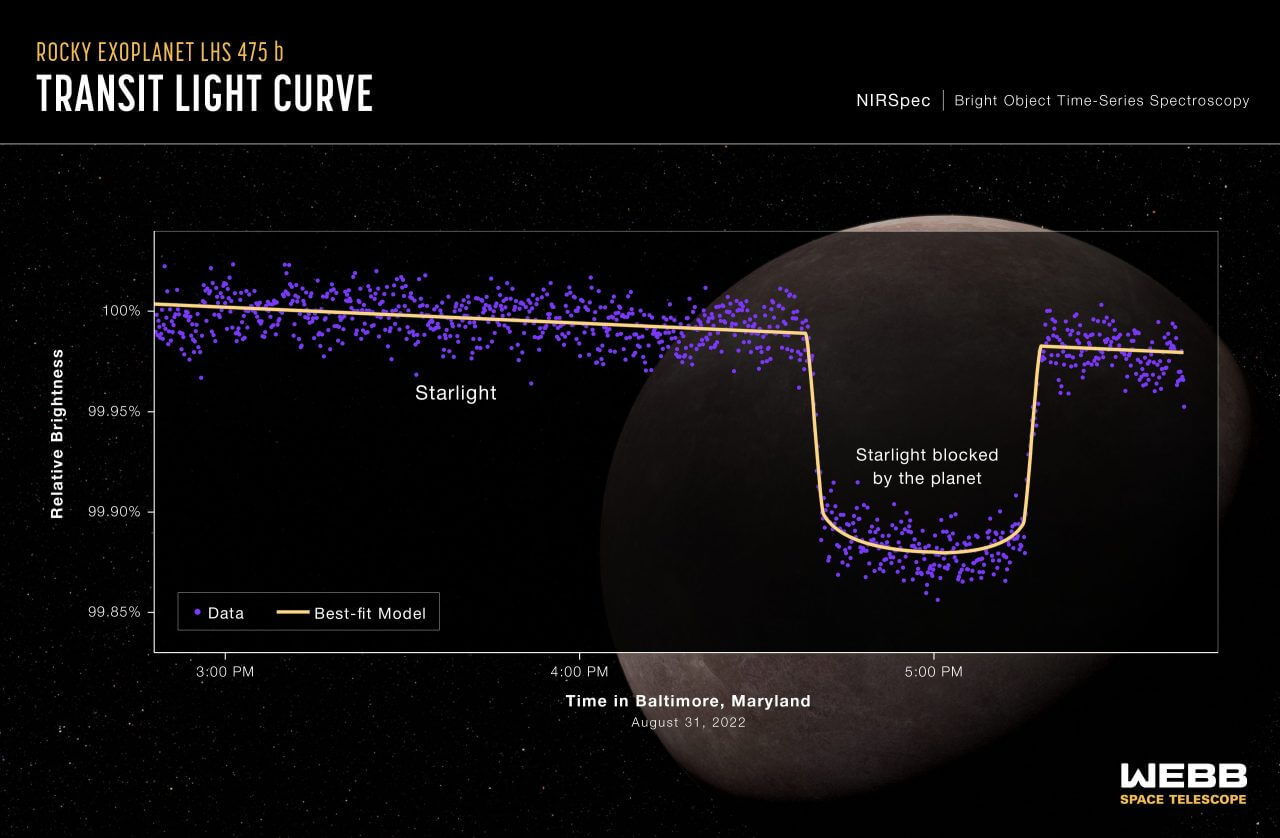

地球から見ると、LHS 475 bは主星の手前を横切る「トランジット」を定期的に起こします。トランジットの間は惑星が主星の一部を隠すため、主星の明るさはほんの少しだけ暗くなります。この時の明るさの変化や光のスペクトル(電磁波の波長ごとの強さ)を詳しく調べることで、系外惑星の直径や公転周期、大気の有無や化学組成といった情報を得ることができます。

研究チームはトランジットを利用して系外惑星を検出するアメリカ航空宇宙局(NASA)の系外惑星探査衛星「TESS」の観測データを慎重に検討し、ウェッブ宇宙望遠鏡による観測の対象としてLHS 475を選びました。

【▲ ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外線分光器(NIRSpec)で取得されたLHS 475 bによるトランジットとその前後の光度曲線。紫の点は観測データ、オレンジの線は最も適合したモデルを示す(Credit: Illustration: NASA, ESA, CSA, Leah Hustak (STScI); Science: Kevin B. Stevenson (APL), Jacob A. Lustig-Yaeger (APL), Erin M. May (APL), Guangwei Fu (JHU), Sarah E. Moran (University of Arizona))】

2点目の画像には、LHS 475 bがトランジットを起こした時のLHS 475の明るさの変化を明確に捉えたウェッブ宇宙望遠鏡の「近赤外線分光器(NIRSpec)」の観測データ(紫色)が示されています。データは2022年8月31日に行われた観測の際に取得されたものです。

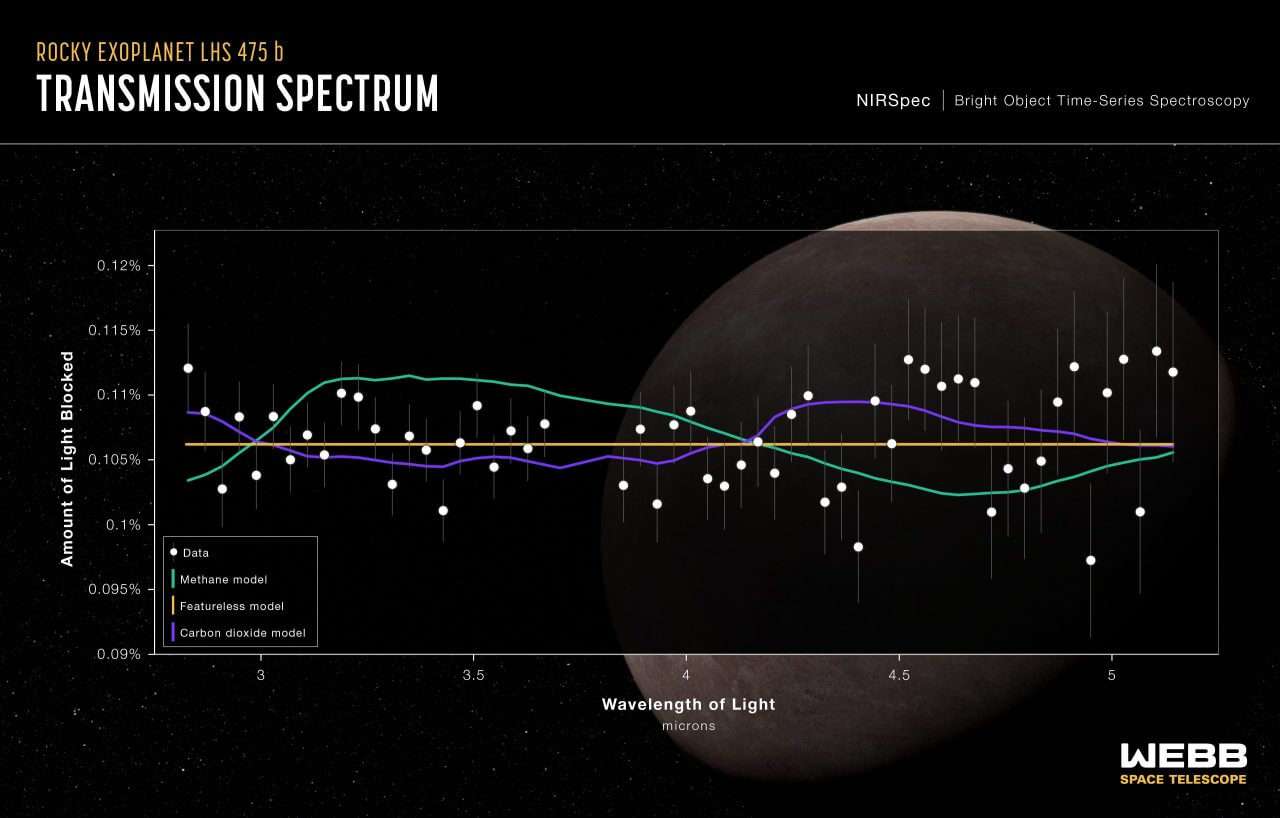

また、系外惑星が主星の手前を通過している時に主星のスペクトルを得る分光観測を行うことで、惑星の大気にどのような物質が存在するのかを知ることができます。次の3点目の画像には、LHS 475 bの透過スペクトル(系外惑星の大気を通過してきた主星の光のスペクトル)の取得結果が示されています。発表の時点ではLHS 475 bの大気の有無や化学組成について結論は出ていませんが、少なくとも土星の衛星タイタンのようにメタンを主成分とする厚い大気は存在しないとみられています。

【▲ ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外線分光器(NIRSpec)で取得されたLHS 475 bの透過スペクトル。白の点は観測データを示し、線は緑:メタンの大気を想定したモデル、オレンジ:大気がない場合を想定したモデル、紫:二酸化炭素の大気を想定したモデルを示す(Credit: Illustration: NASA, ESA, CSA, Leah Hustak (STScI); Science: Kevin B. Stevenson (APL), Jacob A. Lustig-Yaeger (APL), Erin M. May (APL), Guangwei Fu (JHU), Sarah E. Moran (University of Arizona))】

ただし、火星のように二酸化炭素を主成分とする大気は薄いために検出するのが難しく、大気が存在しない場合と区別しにくくなるといい、研究チームはさらに詳しいデータを得るべく2023年夏に追加観測を行う予定です。これまでに得られたデータからはLHS 475 bの表面温度が地球と比べて摂氏200~300度ほど高いことが示されており、もしも二酸化炭素の大気と雲の存在が検出されれば、金星に似た惑星だと結論付けられる可能性もあるようです。

ウェッブ宇宙望遠鏡の観測データをもとにしたLHS 475 bの確認は、まだほんの始まりにすぎません。従来は観測手法の制約もあって巨大ガス惑星が主な研究の対象になっていたといいますが、今回の成果はより小さな系外惑星を特定できるウェッブ宇宙望遠鏡の高い精度を改めて示すことになりました。Lustig-YaegerさんとStevensonさんは、ウェッブ宇宙望遠鏡を使った観測によって今後より多くの岩石惑星が発見されることに期待を寄せています。

Source

Image Credit: Illustration: NASA, ESA, CSA, Leah Hustak (STScI); Science: Kevin B. Stevenson (APL), Jacob A. Lustig-Yaeger (APL), Erin M. May (APL), Guangwei Fu (JHU), Sarah E. Moran (University of Arizona) NASA - NASA’s Webb Confirms Its First Exoplanet ESA - Webb confirms its first exoplanet STScI - NASA’s Webb Confirms Its First Exoplanet ESA/Webb - Webb Confirms Its First Exoplanet文/sorae編集部

この記事に関連するニュース

-

約40光年先に地球サイズの太陽系外惑星を発見 地球と金星の違いを探るヒントが得られるかも?

sorae.jp / 2024年5月31日 20時56分

-

星形成領域が彩る“おとめ座”の棒渦巻銀河「NGC 4731」 ハッブル宇宙望遠鏡が撮影

sorae.jp / 2024年5月29日 21時19分

-

つむじを連想する“かみのけ座”の渦巻銀河「NGC 4689」 ハッブル宇宙望遠鏡が撮影

sorae.jp / 2024年5月21日 20時42分

-

太陽系外惑星「K2-18b」の “生命の観測的証拠” は(今のところ)幻かもしれない

sorae.jp / 2024年5月20日 21時0分

-

きらびやかな球状星団の輝き ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した「NGC 6440」

sorae.jp / 2024年5月5日 18時36分

ランキング

-

1「餃子の王将」この2年で4度目の値上げを発表。それでもお客が離れない“2つの理由”

女子SPA! / 2024年6月1日 8時46分

-

2ガスト、大人のお子様ランチプレートがおつまみとして素晴らしすぎた<チェーン店ひとり酒>

日刊SPA! / 2024年6月2日 15時52分

-

3パン祭りならぬパン地獄…医師が警鐘「パンを食べると脳の神経伝達物質を阻害、記憶曖昧・情緒不安定化」

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 8時15分

-

4月19万円の年金で貯蓄3000万円でも「贅沢はできない」67歳男性が語る年金暮らしのリアル

オールアバウト / 2024年6月1日 22時20分

-

5医学部に合格したのに、医師にすらなれずに退学…「頭がいいから医学部受験」を疑わなかった親子の末路

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 9時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください