大相撲の懸賞、広告効果も期待され盛り上がる…のし袋にお金を詰めるなど一連の作業2時間超も

読売新聞 / 2025年2月8日 5時0分

白星をつかんだ力士が手刀を切り、誇らしげに懸賞金の束を手にする場面は、大相撲の見所の一つ。最近は本数が増え、先月の初場所は過去最高を記録した。企業や商品の名前をあしらった様々な懸賞旗が土俵を巡り、盛り上げに一役買っている。

力士の取り分 1本あたり6万円

江戸から明治の時代にかけて、ひいき力士が勝った際に見物客が土俵に羽織などを投げ入れ、引き換えに力士が祝儀を受け取ることを「投げ

かつては銀杯などが贈られたが、戦後の物不足の際には生活物資などが贈られた。その後賞金を与える例が増え、1960年に商品は廃止され、賞金に統一された。

懸賞がかけられるのは、現在は中入り後の幕内の取組のみ。十両以下の取組にはかけられないが、幕内と十両が対戦する場合はかけられる。

以前は十両同士の取組にもかけられた。70年秋場所6日目の輪島(後の横綱)―長浜(後の小結豊山)戦は、学生相撲出身同士の対決で注目を集め、十両では異例の懸賞がかけられた。土つかず同士によるこの一番は輪島が制し、長浜の連勝を止めた。

現在、賞金は1本あたり7万円(税込み)。事務手数料1万円を差し引いた6万円が力士の収入となるが、土俵上では1本につき3万円が入ったのし袋を行司が手渡している。

懸賞旗を持って土俵を1周するのは呼び出しの役目。その仕事は早朝から始まる。担当の呼び出しが、取組表に書かれた懸賞を見ながら懸賞旗をまとめる作業を行っている。多ければ1日に約200本を超える懸賞を取組ごとに管理するのも呼び出しの技量の一つだ。

商品や企業名 15字以内で宣伝

懸賞旗は大きさが決まっていて、縦1メートル20、横70センチの旗をあらかじめ提供者が作成する。取組表に記載される商品名や企業名などのキャッチフレーズは15字以内と決まっており、決められた文字数でうまくまとめなければいけない。キャッチフレーズは館内放送で行司が読み上げる。

本数 過去最高

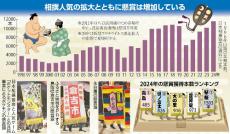

懸賞の本数は年々増加している。2014年は1年間の懸賞本数が7266本だったが、10年後の24年の合計は1万1578本に達した。両国国技館で開催された同年9月の秋場所は2455本で史上最多だったが、今年の初場所は2815本と最高記録を更新した。

初場所初日の懸賞は244本にのぼり、千秋楽は1日あたりの本数で過去最多の256本の懸賞がかけられた。日本相撲協会の担当者がのし袋にお金を詰めるなど一連の作業が2時間を超える日もあったという。

この記事に関連するニュース

-

【大相撲】大の里 輪島に続く大卒横綱へ「体も大きいし…」克服すべき課題を元幕内・照強が指摘

東スポWEB / 2025年2月3日 6時8分

-

大相撲で場内騒然も即座に対処、行司の所作が「美しい」と話題 「前代未聞」の珍事も発生

THE ANSWER / 2025年1月30日 5時13分

-

初場所の懸賞本数は史上最高更新 「豊昇龍」の優勝と大相撲を彩る記録ラッシュ【解説:エコノミスト宅森昭吉氏】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年1月28日 7時15分

-

大相撲で場内騒然の珍事 即座に気づいた行司の所作にネット感嘆「手際の良さ」「美しい」

THE ANSWER / 2025年1月16日 6時13分

-

大相撲、大谷懸賞旗にどよめきも 懸賞が1日最多の244本

共同通信 / 2025年1月12日 21時37分

ランキング

-

1水原被告の刑期「たった5年?」…“大谷マニア”が同調「正気の沙汰じゃない」

Full-Count / 2025年2月7日 21時3分

-

2夏の甲子園 開会式は夕方4時 入場料も最大600円アップに高校野球ファン「値上げしたお金でラッキーゾーンを」「やむを得ない」

iza(イザ!) / 2025年2月7日 18時29分

-

3藤田菜七子に続き「20歳の女性騎手」が突如引退…。女性騎手“引退ドミノ”はなぜ続いてしまうのか

日刊SPA! / 2025年2月6日 8時48分

-

4U20アジア杯へ決意「僕が全部止めれば負けることはない」U-20日本代表の最年少17歳GK荒木琉偉

ゲキサカ / 2025年2月2日 14時50分

-

5セルティックは安堵、アウェイ・バイエルン戦のサポーター入場禁止を回避…罰金160万円に終わる

超ワールドサッカー / 2025年2月7日 23時35分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください