「初診は2年後になります」親が絶句する児童精神科の実態 子どもの発達障害なかなか診ず…実はパンク状態、その深刻な背景

47NEWS / 2023年12月21日 10時30分

愛知県に住む30代の女性は、娘の様子を見ながら疑問に思った。1歳をすぎたのに、指さしや発語をなかなかしない。人見知りや「場所見知り」も激しい。

「ひょっとして自閉症スペクトラム障害(ASD)?」

1歳半健診の際に相談すると、地域の相談窓口である「発達センター」内の療育を紹介され、週1回通うことになったが、悩みは尽きなかった。

「私の中で、娘がASDであることは確定していたが、知的障害を併発しているかどうかが気になっていた。週に1回療育に通うだけで、それ以外の時間はずっと娘と二人きり。その時間がとても長く、もっと支援につながりたいと思っていた」

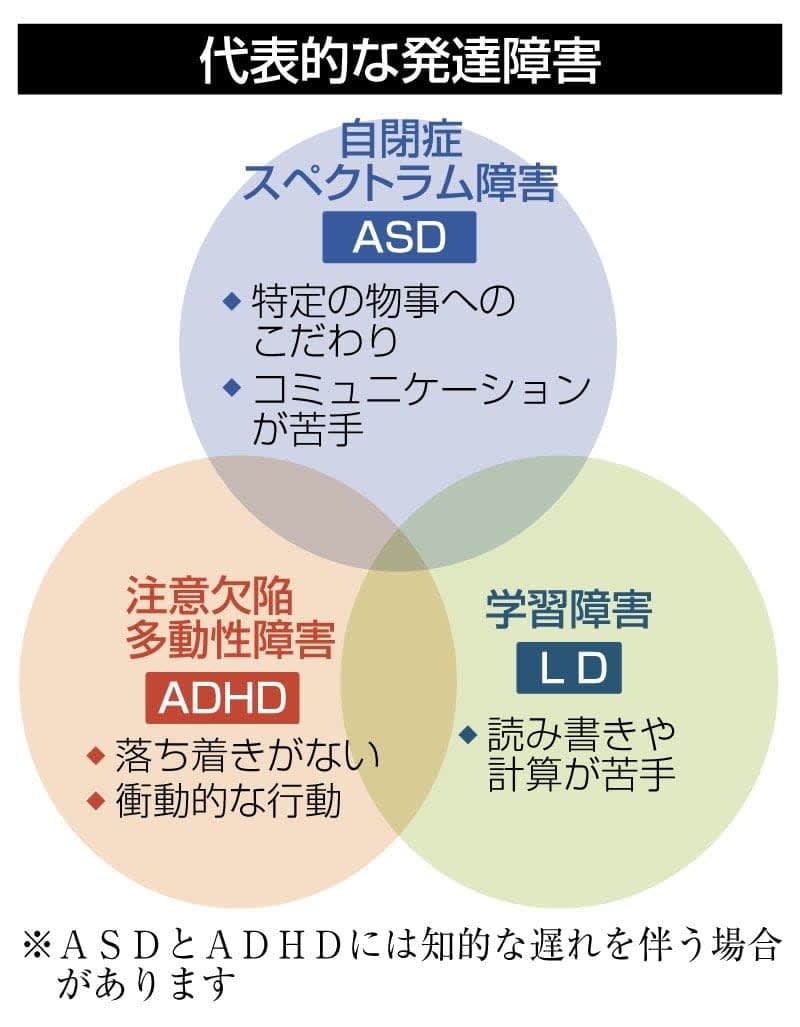

ASDや注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)など、発達障害の疑いのある子どもが増えている。ところが、すがる思いで医療機関を受診しようとしても、初診までに数カ月待ちというケースが珍しくない。「2年後」と言われた人も。なぜこんなに待たされるのか。医療の現場で何が起きているのか。(共同通信=禹誠美)

▽初診まで長すぎ「気が狂いそう」

愛知県の女性は考えた末、診察を受けようと児童精神科を予約した。長女は1歳7カ月になっていた。返答は「初診は2年後になります」。

とにかく早く診察を受けたいと思った女性は、近隣の小児科の発達外来を予約。2歳の時に受診できた。予想どおり医師にASDと診断されたものの、詳しい説明や困り事へのアドバイスはなく、「療育へ行ってください」と言われるだけ。児童精神科の予約もキャンセルするよう指示されるなどし、不信感を抱いたという。

児童精神科の予約を取り消さずに待っていたところ、キャンセルが出たため、待機期間が1年ほど短縮され、2歳9カ月の時に受診できた。「軽度知的障害を伴うASD」と診断された。

困り事への対処法も教わることができた。不安が強い特性のある長女には、見通しを立てるために写真や絵などで事前予告が必要という。今後どのような道を歩むか、という点などについても、医師の見立てを聞くことができた。

「主治医から今後についてのある程度の見通しをもらえたことで、私も夫も気持ちが軽くなり、光が見えた感じがした」。一方で、児童精神科を受診するまでは「気が狂いそうだった」。食欲もなく、心身ともに不健康だったという。

▽発達障害の可能性は「1クラスに3人」

発達障害は生まれつきの脳機能の障害とされ、生涯特性と付き合う必要がある。ASDは特定の物事にこだわりがある他、人の気持ちを理解することや共感することなど、対人コミュニケーションが苦手とされる。ADHDは落ち着きがなかったり、衝動的に行動したりするといった特性があり、LDは読み書きや計算が苦手だ。人によっては知的な遅れを伴う場合もある。いずれも障害の程度はさまざまで、必要な配慮もそれぞれ異なる。

文部科学省が2022年に公表した調査結果によると、公立小中学校の通常学級で、発達障害の可能性のある児童生徒は8・8%。35人学級なら3人ほどが該当する。厚生労働省の2016年の調査では、医療機関で発達障害と診断された人は全国で約48万人に上った。発達障害に対する認知度が高まったことが、診断者数増加の背景にあるとみられる。

2005年に発達障害者支援法が施行され、条文では発達障害の早期発見・早期支援がうたわれた。子どもの場合、発達段階に応じた適切な支援が行われないと、就学後に学習面や生活面で困難に直面し、うまく適応できずに二次障害を引き起こして、不登校や暴力行為などに発展してしまう恐れもある。

厚生労働省が入る中央合同庁舎

▽とにかく重要なのは「早期の支援」

しかし、早期の受診・支援が必要であるにもかかわらず、初診までの「待機期間」が長くなっている。総務省が全国27の発達障害を診る専門的医療機関を対象に行った調査(2017年発表)によると、発達障害が疑われる子どもの初診までに3カ月以上かかる医療機関は半数以上。最長10カ月待ちのケースもあった。初診を待っている患者数が316人に上る医療機関もあった。待機期間が長期化すれば、虐待リスクも上がる。

一方で、この待機期間を短縮できるよう、国は支援している。

厚生労働省やこども家庭庁によると、2019年度から「発達障害専門医療機関初診待機解消事業」を実施している。

具体的には、診断前に医師らが行っている生育歴の聞き取りや行動観察、発達検査といった評価を、地域の児童発達支援センターなどに外部委託する。医療機関での診療時間を短くすることによって、初診待機期間の短縮を目指す狙いという。

今後は地域の保健、子育てなどの関係者と、医師や心理士などが連携して子どもの発達相談に応じ、必要な支援につなぐ事業も進めるという。

こども家庭庁障害児支援課の担当者は支援に早くつながる必要性を指摘する。「発達障害児支援に関しては、初診までの待機期間の短縮だけでなく、早くに支援につながることが重要。保護者の不安を和らげ、子どもの特性に応じた支援の展開を目指している」

Zoomでインタビューに応じる児童精神科医の黒川駿哉さん=2023年12月

▽社会が寛容さを持てるように

この問題の背景には、発達障害が疑われる子どもの増加と、専門医の不足があるという。現状や対応策はどうなっているのか。それ以前に、なぜ児童精神科を受診する必要があるのか。児童精神科医で医学博士の黒川駿哉さんに話を聞いた。

―児童精神科を受診することには、どのようなメリットがありますか。

「一番のメリットは子どもの体や心にまつわる客観的なアセスメント(評価)ができることだと思います。親は一番そばで見ているとはいえ、本人のどんな部分がどれぐらいその年齢や性別の平均から外れているか評価が難しい。保育士さんや学校の先生も、学習面で置いていかれているかどうかや、集団の中で目立っているかどうかという視点に偏ってしまいます。親との関係や養育環境など心理社会的な背景も子どもの精神状態に影響します。

医師はそれらを第三者として包括的に見られます。そして問題を整理し、何ができるかできないかを考えます。学校と連携して学校でできることのアドバイスをしたり、親御さんのカウンセリングをしたりすることもあります。投薬するケースや福祉につなぐこともできます」

―診断が下りることに抵抗がある保護者もいます。

「診断というのは付けられてしまうと一生剥がれないレッテルのように思われるのですが、支援につなぐためのチケットにすぎません。特に子どもの場合、成長するにつれて変化します。必要なくなったら捨てればいい。もっと気軽に受診できて、かつ、親御さんの心理的なハードルが下がってほしいと思います」

―初診で待たされる期間の長期化はどのような弊害を生じさせますか。

「ちょっと対人関係で困っている、落ち着きがなくて怒られやすいなど、その程度の段階で受診できれば回復は早いですが、遅れれば遅れるほど問題が先送りされます。不登校になって家に引きこもる、自尊心がなくなっていく、といった二次障害による問題が生じる恐れがあります」

―しかし専門医が不足しています。背景には何があるのでしょうか。

「発達障害疑いの子が増えている理由については、発達障害が広く認知されるようになったことや診断基準の変更、製薬会社のマーケティングなど、複合的であるとされています。一方で専門に診ている医師の数は追いついていません。

児童精神科医は、小児科医もしくは精神科医がサブスペシャリティ(細かい専門分野)としてやる場合がありますが、いずれも道のりが非常に遠いです。児童精神科医になるための研修は、多くの場合、子どもの入院施設で常勤として勤めるのですが、一般精神科医よりもずっと夜遅くまで仕事があり、もちろん子どもだけでなく保護者も相手にします。体力的にもメンタル的にもハードで、途中で挫折する人も多いです。

また、開業する場合、成人の精神科より労力がかかり、看護師だけでなく、心理士や言語聴覚士、理学療法士など、人手も多く必要です。収入がさほど高くない一方で、体力と熱意が求められ、いろいろなことを犠牲にしなければならないです」

―専門医の数をすぐに増やすことは難しい中、子どもの早期支援のためには、どのような対応策が考えられますか。

「通常、医療機関で医師や心理士が対面で行っている質の良いアセスメントをオンラインでできるようになったり、アセスメントを外部の心理士らに委託し、かつ費用も抑えられるようになったりすることがまず大事だと思います。また、日本では最近公認心理師という国家資格ができました。まだ保険診療の診療報酬に該当する業務にほとんど携われていません。世の中に埋もれている心理士さんを活用することも必要だと思います。

もう一つ大事な観点があります。障害の捉え方には『医学モデル』と『社会モデル』の考え方があるのですが、前者は困っている人について、その人が病気だから、その人に問題があるからと捉え、治す考え方です。後者はその人の困り事には、病気だけの問題ではなく、社会に寛容さがないところに原因があると考えます。

日本の教育現場では、手に負えない人は『発達障害だから何とか病院に行って診てもらってください』と言われるケースが増えています。もちろん医療につながることは大事ですが、違いを受け入れ、環境を整えることで対応できることもあります。

多様性とかインクルージョンとか言われている中で、社会がむしろ寛容性や違いを抱える力がなくなっているのではないでしょうか。多様性や違うのが当たり前なんだとの前提が欠けていると思います。教員の待遇を改善し少人数学級にする、学校のスクールカウンセラーが少なくとも1人は常勤になったり、複数人の非常勤がいたりすると、教員へのサポートはもっと手厚くなり、簡単に『医療にかかってください』と言われる児童が減るのではないかと考えます」

× × ×

くろかわ・しゅんや 1987年生まれ。山形大医学部卒。慶応義塾大大学院医学研究科博士課程修了。現在、慶応義塾大医学部精神・神経科学教室特任助教、不知火クリニック(福岡市)非常勤医師。

外部リンク

- 「車を運転していたら、道が急に分からなくなった」61歳で軽度認知障害、でも希望はある 新薬レカネマブの適用対象、鍵となるのは早期の受診・診断

- 「生い立ちをどう伝えるべきか」養親を悩ませる前例のない出自と世間の目 「こうのとりのゆりかご」に預けられていた子どもへの〝真実告知〟という課題

- ロケット弾が飛んでくる地域で暮らし続けるか、平和に暮らせる別の国に移り住むか 戦闘に直面したイスラエル在住日本人女性たちの葛藤

- 「朝起きると人が死んでいる」アメリカの“ゾンビタウン”でソン・ジェウンは「祖国に帰りたい」と語った ホームレスになった韓国人移民2世の壮絶人生【2023アメリカは今】

- 愛子さま、まだ単独公務の予定なし ほかの皇族に比べて遅いデビュー、その本当の理由は?

この記事に関連するニュース

-

「5歳児健診」普及へ、来年度から費用補助…28年度までに実施率100%目指す

読売新聞 / 2024年11月20日 15時0分

-

小中学生の9人に1人が?「発達障害」と診断を受ける子が増えている3つの背景を専門家が解説

オールアバウト / 2024年11月15日 20時45分

-

【もしかして認知症?】早めの受診が重要な理由をチェック

ハルメク365 / 2024年11月1日 22時50分

-

小児科を標榜しているのに「小児科専門医」がいない…現役医師が受診前の確認を強く勧める病院サイトの項目

プレジデントオンライン / 2024年10月30日 18時15分

-

“51歳ひきこもり長男”が自閉スペクトラム症と判明 兆候に気づきながらも、少し変わった子と放置した母の“悔恨”

オトナンサー / 2024年10月30日 8時10分

ランキング

-

1【物価高】年末年始のおせちにも影響か サケ不漁でことしはイクラが高い!? 《新潟》

TeNYテレビ新潟 / 2024年11月23日 17時55分

-

2【裁判詳報】不可解な関係 20年にわたり売春の収入を”渡し続けた女”と”受け取り続けた女” 強盗致死事件 共謀はあったのか”渡し続けた女”が証言

RKB毎日放送 / 2024年11月23日 15時4分

-

3【ふたご座流星群 まもなく始まる】 観察のポイント&撮影のコツ【スマホで流星を撮るには】

MBC南日本放送 / 2024年11月23日 15時10分

-

4標津川で「流された」男児が死亡 通報から3時間後に下流で発見

毎日新聞 / 2024年11月23日 20時56分

-

58歳女の子含む6人が重軽傷…朝の高速道路で乗用車3台と軽乗用車2台が絡む事故 伊勢湾岸道下り・湾岸弥富IC付近

東海テレビ / 2024年11月23日 13時59分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください