習近平氏への不満が社会全体に充満、「次の時代」に備えよ 政治体制転換は日本の利益【中国の今を語る②】

47NEWS / 2024年5月30日 12時0分

「中国で毛沢東の死後に本格化した改革・開放政策は基本的に経済と政治の自由化だった。1989年に当局が民主化要求運動を武力弾圧した天安門事件で政治改革は頓挫。改革モデルはねじれ、官僚の腐敗や貧富の格差といった問題が山積した。解決には全面的な改革が必要だったが、習近平国家主席が選択したのは個人独裁を推進した毛のやり方だった」

中国からフランスに亡命したCYセルジー・パリ大学の張倫教授が3月に来日、東京都内で中国の現状を分析した。(聞き手・共同通信前中国総局記者 大熊雄一郎)

▽人々は習氏に幻想を抱いていた

2012年11月、中国共産党第18回党大会で総書記に就任した習近平氏=北京(共同)

そもそも習氏はなぜ強大な権力を掌握できたのか。2012年に習時代が始まった当初、改革派も含めて多くの人々が改革に踏み切るとの幻想を抱いていた。習氏はそうした期待を利用した。一方で腐敗官僚や政治エリート、富裕層に不満を持つ民族主義者は、毛のような強い指導者を望んでいた。こうした勢力も習氏の主な支持者となった。

また習氏と同様に「紅二代」(中国共産党革命に参加した高級幹部の子弟)と呼ばれる人たちも重要な支持層だった。各方面が自らの理想を習氏に投射し、習氏は好きに解釈させて権力の源泉として取り込んでいった。

習氏は反腐敗闘争を仕掛けて世論の支持を得ると同時に、政治ライバルを追い落とした。共産党は構造的な腐敗体質であり、誰でも調査対象となりうる。「腐敗を撲滅して党の地位を守る」と訴えれば誰も反対できない。

中国全人代の開幕式に習近平国家主席(左)と臨む李克強首相(当時)=2023年3月5日、北京の人民大会堂(ロイター=共同)

私は(昨年死去した)李克強前首相と1980年代に交流があった。李氏は権力を拡大する習氏に対抗すべきだったが、権限を奪われてしまった。

▽悪循環

中国は経済成長を実現する一方で政治改革を進めなかったために環境問題といった社会矛盾が深刻化し、不安定になった。治安維持に充てる「公共安全」費は国防費を上回っている。これが習氏が「国家の安全」を重視するようになった内部要因だ。外部要因は、国際環境の悪化。党は西側諸国が望んだような変革を起こさなかった。米欧などは、異なる政治体制やイデオロギーを持つ中国の台頭を警戒している。

北京市内の公園で開かれた国家安全をテーマにしたイベント=2024年4月15日(撮影・武隈周防、共同)

国家の安全を重視する三つ目の要因は、党内闘争だ。習氏は政敵に絶え間なく攻撃を仕掛け、投獄したり自殺に追いやったりした。権力基盤は安定しても、いつ報復されるか分からない不安感にさいなまれているはずだ。「国家の安全」を強調するほど、周囲に敵を増やす悪循環に陥りつつある。

▽欧州も警戒

習氏は本気で国際秩序を転換したがっている。「先進国と途上国の不合理な関係を是正する」という中国の主張自体がおかしいわけではない。ただ国際秩序の多極化とか、人類運命共同体などと唱えても、実際の行動は覇権的だ。自国民の人権すら尊重しない。世界を率いるというなら、まず国際社会を納得させるモデルを持たなければならない。

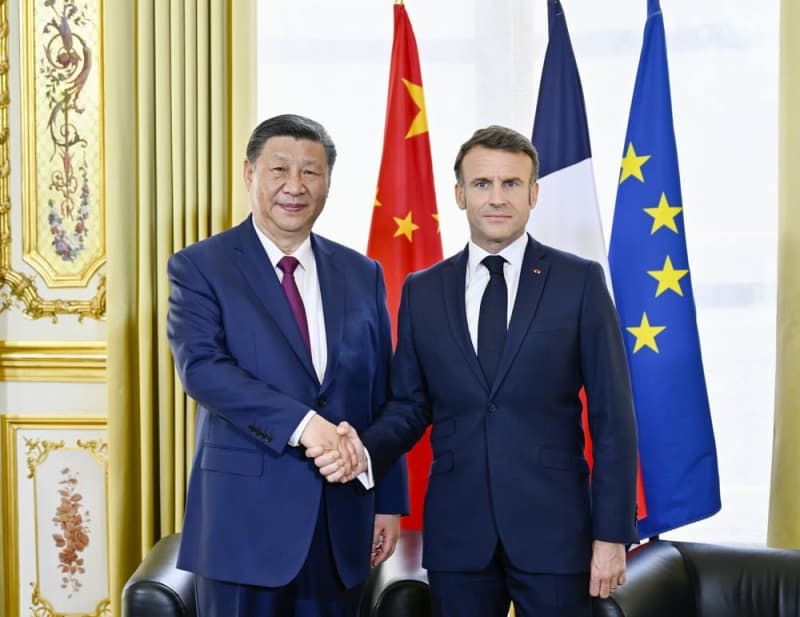

欧州の対中認識には重大な変化が生じている。習氏が改革を後退させたことで、中国が開放や自由化に向かうとの幻想は消えた。またウクライナに侵攻したロシアのプーチン大統領を、習氏は支持した。プーチン氏は欧州の安全保障を脅かしている。ロシアを支持することは、欧州を脅かすことだと見なされる。欧州との関係は悪化し続けており、改善の要素は見当たらない。

握手を交わす中国の習近平国家主席(左)とフランスのマクロン大統領=2024年5月6日、パリ(新華社=共同)

▽ゼロコロナで支持失う

習氏は共産党総書記就任当初こそ支持や期待は大きかったが、弁護士や記者、教師ら知識人を取り締まったことで自由派の支持は低下した。同時に党・政府内のエリートの不満も大きくなった。一方で釣魚島(沖縄県・尖閣諸島の中国名)や南シナ海で強硬姿勢を示してナショナリズムを刺激しており、愛国主義者の支持は大きい。

習氏への不満は政治的なエリートから中間層、そして社会全体に広がりつつある。その原因は(強権的な手法で新型コロナウイルスの感染拡大阻止を図った)「ゼロコロナ政策」だ。それに景気低迷も重なり、支持は下がっている。

北京市中心部で中国の「ゼロコロナ」政策に反対し、当局への抗議を意味する白い紙を掲げる人たち=2022年11月28日(撮影・大熊雄一郎、共同)

明日に何らかの変化が起きても驚かない。社会心理の変化は非常に複雑で早い。社会は見かけほど安定しておらず、むしろ極めて不安定だ。だからこそ民主化によって閉塞感を打ち破らなければならない。

日本のエリートや政治家には、中国の多様な可能性を想定し、将来に備えてほしい。日本は北京が台湾に侵攻するかどうかにばかり関心を持っているが、中国のさまざまな勢力とどう付き合うかも考えてほしい。最も重要なことは、「ポスト習近平時代」を想像し、備えることだ。

▽文明刷新の競争

来日した張倫CYセルジー・パリ大教授=2024年3月19日、東京都内(撮影・大熊雄一郎、共同)

中国と日本の関係は近代以来、非常に独特であり続けている。他の国が果たせない役割を果たすこともできる。日本は東方の国家であると同時に西側国家の側面もある。これこそが日本の成功の土台となっている。中国の模範となり得る。日本にはソフトパワーを活用し、中国人に東方文明の可能性を示してほしい。またできる限り、中国の人権や民主化に関心を持ち、中国の転換を後押ししてほしい。それこそが日本の根本的な利益だ。近代以来、両国は地政学的な競争を繰り広げてきた。21世紀の競争は「文明イノベーション」の競争であるべきだ。環境や高齢化、社会保障の分野で協力できる。東アジアにどのような文明刷新を起こすかで競い合ってほしい。

中国の現状は、かつて軍国主義時代の日本と似ている。日本は歴史の教訓を中国に伝え、今のままでは災難をもたらすと教えてほしい。

× × ×

張倫氏(ちょう・りん)1962年、中国・瀋陽出身。1980年代に北京大在学中、中国経済や政治体制改革を研究。1989年に民主化要求運動に参加、当局が運動を武力弾圧した天安門事件が起きた後、指名手配され、フランスに亡命。CYセルジー・パリ大教授(現代中国)やAGORA研究所研究員、フランス人間科学研究財団(FMSH)中国研究プロジェクト責任者などを務める。

外部リンク

- 宗教国家の米国、今や無宗教が最大「宗派」に 保守政治との一体化を敬遠、トランプ氏は特製聖書を販売【ワシントン報告(16)キリスト教】

- 「よい教育が、押しつけられてできるのか」…自由でのびのびした小学校は、外部通報を機に管理教育へ舵を切った 学習指導要領に少しでも沿わない独自授業は「不適切」なのか

- なぜ日本がアメリカ以外で初めて月面着陸する国として選ばれたのか? 「アルテミス計画」探査車開発の見返りに得た切符と、米中競争の影

- 都市に共存する生き物の視点を取り入れた真の創造力とは? 社会に問題提起し続ける「チンポム」のエリイさんと林靖高さんが昆虫研究者・牧田習さんと語る“生態系、街、アートの行方”「渋谷半世紀」~若者の聖地の今~

- 刀や妖術…〝誇張された日本〟をかっこよく描く漫画が快進撃 『カグラバチ』外薗健さん「誰も見たことない絵を」

この記事に関連するニュース

-

結局「ポピュリズム」とは何なのか...世界中が「極端な政党」に熱狂する理由

ニューズウィーク日本版 / 2024年11月20日 17時20分

-

習近平は「総書記」と「国家主席」どちらが正しいのか?...中国政治システムの「本音と建前」

ニューズウィーク日本版 / 2024年11月19日 16時40分

-

日本は「華夷(かい)秩序」を重んじる中国にどう向き合うか? 答える人 拓殖大学顧問・渡辺利夫

財界オンライン / 2024年11月7日 18時0分

-

習近平の理想は始皇帝、台湾併合は中華統一の一環 強国を目指した始皇帝の思想を中国共産党が踏襲

東洋経済オンライン / 2024年10月26日 15時0分

-

キューバのディアスカネル大統領、李書磊中国共産党中央政治局委員と会談

Record China / 2024年10月25日 18時50分

ランキング

-

1【速報】中国政府 日本人に対する「短期滞在ビザ」免除措置再開を発表

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年11月22日 16時38分

-

2露の中距離弾道ミサイル発射 米国防総省「事前通知があった」 プーチン大統領は“ウクライナ東部の兵器工場が標的だった”

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年11月22日 11時43分

-

3ロシア、ドネツク州ダルネ制圧と発表 ウクライナは認めず

ロイター / 2024年11月22日 13時27分

-

4ロシア、北朝鮮に防空システム供与=韓国政府高官が言及

時事通信 / 2024年11月22日 20時14分

-

5選挙予測大ハズレ、トランプに「大惨敗」...凋落した主流メディアに未来はあるのか

ニューズウィーク日本版 / 2024年11月22日 12時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください