4万ドルを初めて超えたNYダウ!アメリカの株価上昇は続くのか? 現地アナリストが注目点を解説

47NEWS / 2024年6月6日 11時0分

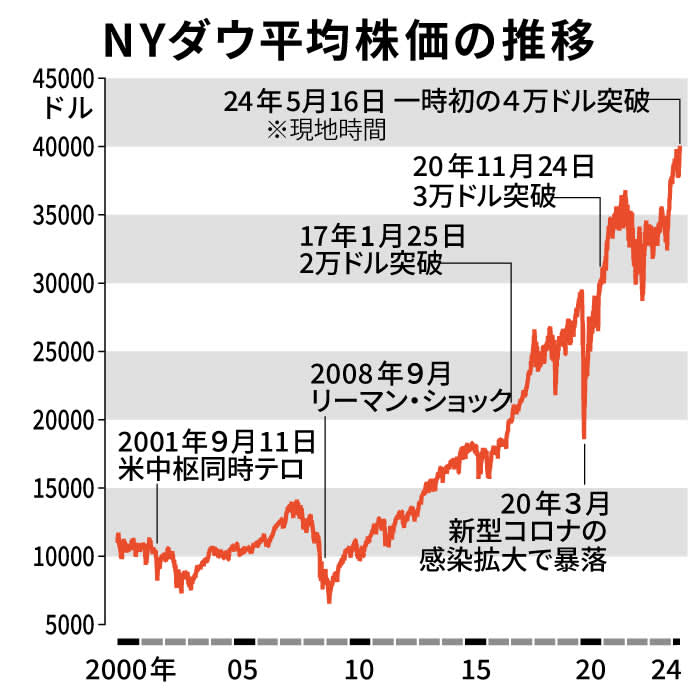

アメリカを代表する株価指数のNYダウ(ダウ工業株30種平均)が5月に史上初めて4万ドルを突破した。IT関連を中心とした米企業の好調な業績に加え、アメリカの中央銀行に当たる連邦準備制度理事会(FRB)の政策金利引き下げに対する期待が株高の背景だ。経験則からアメリカ大統領選挙の年は株価が上がるとも言われている。株価の上昇基調が続くのかどうか、現地のアナリストらに先行きを聞いた。(共同通信ニューヨーク支局=杉山順平)

▽日本市場にも影響を与える世界で最も有名な指数

NYダウは、ニューヨーク株式市場に上場しアメリカ経済を代表する企業30社で構成される株価指数だ。金融やヘルスケア、製造業など、産業のバランスを配慮している。1896年に12銘柄でスタートしその後に段階的に増えて1928年に現在の30銘柄になった。

当初はダウ・ジョーンズ社が公表していたのが「ダウ」の由来だ。現在はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が構成銘柄を選定し、その値動きは東京株式市場の日経平均株価をはじめ、世界中の株式市場に影響を与える。

ニューヨーク証券取引所=5月16日(ゲッティ=共同)

構成銘柄は時代の変化に応じて随時入れ替えられており、企業の栄枯盛衰を反映している。ITのアップルやマイクロソフト、ファストフードのマクドナルド、娯楽・メディアのウォルト・ディズニーなど日本でもなじみのある企業が並ぶ。今年2月26日からは小売りのウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンスが外れ、電子商取引(EC)の代表格、アマゾン・コムが採用された。

算出が始まった1896年5月26日の終値は40・94ドル。1972年に初めて1000ドルを付け、1999年に1万ドルを突破した。2008年のリーマン・ショックで大きく値を下げたが、2017年1月には初めて2万ドルに到達した。

新型コロナウイルス禍で落ち込んだものの、2020年11月に3万ドルを超え、3年半後の今年5月16日に取引時間中に初めて4万ドルを超え、翌17日には終値でも4万ドルの大台に乗せた。日経平均株価が今年2月、バブル期以来約34年ぶりに最高値を更新したのと比べ、ダウはこの数十年、最高値の更新を続けており、アメリカ経済の力強さがうかがえる。

▽市場をけん引する「マグニフィセント7」

さて、この力強さはこの先も続くのか。大手金融機関のUBSグローバル・ウェルスマネジメントでマルチ・アセット・ストラテジストを務めるキラン・ガネーシュ氏は「アメリカの経済成長は比較的健全で、世界の他地域も改善の兆しがある」と指摘し、今後も堅調に推移するとの見方を示す。

今のアメリカ市場をけん引する代表的な存在が「マグニフィセントセブン(M7、壮大な7銘柄)」と呼ばれる企業だ。アップルやグーグル、アマゾン、メタ、マイクロソフトの巨大IT企業5社に、半導体大手エヌビディア、電気自動車(EV)大手テスラの2社を加えた7銘柄を指す。EV販売の減速を背景にテスラは最近、低迷気味だが、日本企業で時価総額トップのトヨタ自動車を上回る。

▽生成AIに欠かせないエヌビディアが急成長

中でもエヌビディアは「チャットGPT」に代表される生成人工知能(AI)ブームを追い風に成長が著しい。主力製品は大量の計算を同時に実行できる画像処理装置(GPU)で、もともとはゲーム向け企業として名が知られていた。だがエヌビディアのGPUが生成AIの学習や推論などの処理に有効活用できることが分かり、いまやエヌビディアの製品は生成AIを手がける企業から引く手あまただ。

昨年5月23日時点で306ドル余りだった株価は今年5月23日の終値は1037ドル超と、3倍以上に上昇している。5月22日に発表した決算の純利益は前年同期と比べ約7・3倍の148億8100万ドル(日本円で約2兆3300億円)に上った。

エヌビディアのロゴ(ロイター=共同)

ストラテジストのガネーシュ氏は「AIが将来の経済成長に貢献するとの楽観論が強い。直近の決算シーズンは企業の好業績がIT業界に限定されないことも示した」と強調する。さらに今年5月15日に発表された4月の米消費者物価指数(CPI)がインフレの再加速を示さなかったことは「FRBが今年中に金利を引き下げる方向であることを示唆している」と説明する。

▽利下げ期待とアメリカ大統領選

金利が下がるとお金を借りる際の金利負担が和らぎ、企業などにとってはプラスに働くため株高につながりやすい。ガネーシュ氏は「市場はFRBが年内に2回の利下げを実施するとみており、おおむね妥当だと思う。9月に1回目の利下げを実施できるとみている」とする。

同様に「株高の傾向は続くと予想している」とするのは米保険大手ネーションワイドの投資責任者、マーク・ハケット氏だ。「アメリカ経済の成長が以前より鈍っているものの、まだ十分(成長が)期待できる、と投資家は確信を深めている」と分析する。

インフレ圧力の緩和も背景に、ハケット氏は今のアメリカ経済に対する投資家の評価を「ゴルディロックス経済」と表現する。ゴルディロックス経済とは、景気が過熱もせず冷え込みもしない適度な状況を意味する。

「今後の数カ月間はインフレの改善と地政学的、政治的なリスクを見極めながら横ばいに推移するだろう」と指摘。11月のアメリカ大統領選に言及し「歴史的に大統領選の前後は市場はかなり好調に推移してきた」と付け加えた。大統領選に向け、候補者の経済政策などが明確になることが背景にあるようだ。

「ダウ4000」と記された帽子をかぶる男性=5月16日(ロイター=共同)

▽この先のリスクは?

一方で警戒する声もある。米金融サービス、オアンダのシニアマーケットアナリスト、ケルビン・ウォン氏は「アメリカが景気停滞と物価高が同時に起こるスタグフレーションに陥るシナリオは、まだ生きている」と警戒する。

4月の米CPIは鈍化の兆しを見せたが、他の経済指標はインフレが沈静化していると評価するには不十分だとの見方を示す。ウォン氏は根強いインフレを背景に「FRBは慎重姿勢を維持して、積極的な利下げは控えるだろう」と指摘する。

FRBが金融政策を決める連邦公開市場委員会(FOMC)を開くのは2024年は残り5回。6、7、9、11、12の各月に予定されている。ウォン氏は「今年は大統領選がある11月より前に開催される9月のFOMCで1回だけ利下げの可能性があると予想している」とする。

FRBの現状の政策金利は5・25~5・5%。複数回の利下げを期待する市場にとって利下げ回数が減ることはマイナス材料になる可能性が高い。

この先、CPIをはじめとするアメリカのインフレ関連指標の動向がさらに重要になってくる。米国みずほ証券チーフエコノミストのスティーブン・リチウト氏はアメリカ市場の先行きを「前向きに捉えている」と語る一方、企業業績と株価の関係を考えると「市場は少し先走り過ぎだ」と指摘し、FRBの利下げへの過度な期待感に警鐘を鳴らしている。

ニューヨーク証券取引所=5月16日(ゲッティ=共同)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

相場展望11月18日号 米国株: トランプ・ラリーは11/1~11で終了、暗雲発生に備えを 日本株: そもそも日経平均では、トランプ・ラリーは起きなかった 米国株の急落の余波に注意

財経新聞 / 2024年11月18日 9時58分

-

米インフレ再上昇のおそれで利下げは年内で終了も?ドル/円は155円台まで円安

トウシル / 2024年11月14日 9時48分

-

NY市場サマリー(12日)ドル上昇、利回り上昇 株反落

ロイター / 2024年11月13日 7時31分

-

NY市場サマリー(7日)FOMC受けドル下落、利回り低下 S&Pとナスダック続伸

ロイター / 2024年11月8日 7時19分

-

相場展望10月24日号 米国株: トランプ氏勝利⇒米国はインフレ・金利上昇、中国経済は奈落へ 日本株: 円安も、短期筋の先物売り浴びせ・米国株安を受け下落に転換

財経新聞 / 2024年10月24日 11時15分

ランキング

-

1「築浅のマイホームの床が突然抜け落ちた」間違った断熱で壁内と床下をボロボロに腐らせた驚きの正体

プレジデントオンライン / 2024年11月22日 17時15分

-

2三菱UFJ銀行の貸金庫から十数億円抜き取り、管理職だった行員を懲戒解雇…60人分の資産から

読売新聞 / 2024年11月22日 17時55分

-

3相鉄かしわ台駅、地元民は知っている「2つの顔」 東口はホームから300m以上ある通路の先に駅舎

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 6時30分

-

4物価高に対応、能登復興支援=39兆円規模、「103万円」見直しも―石破首相「高付加価値を創出」・経済対策決定

時事通信 / 2024年11月22日 19時47分

-

5ジャパネット2代目に聞く「地方企業の生きる道」 通販に次ぐ柱としてスポーツ・地域創生に注力

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 8時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください