耐震不足で庁舎取り壊し→スペースが足りない→テレワーク進めるきっかけに! 目標は「4割出勤」、でも大量の公文書や災害対応どうする…期限は2年、達成可能?

47NEWS / 2024年6月11日 10時30分

3千人が働く庁舎の一部で耐震性不足が判明した。県は庁舎を取り壊し、他の施設を改修する再編計画を描くが、収容できる職員は現在の半数ほどになり、多くの人のスペースが足りなくなる。庁舎新設案もあるが、このご時世、約1千億円の出費に県民の理解が得られるだろうか。それなら発想を転換して、テレワークを積極的に導入するきっかけにしたらどうか―。

「テレワークで職員の出勤率を4割に」。県は全国的にも珍しい数値目標を定めた。自由な働き方ができるとの期待が上がる一方で、「大量の公文書を電子化するのに途方もない時間が必要だ」「災害が起きたときの対応をどうするのか」といった〝役所ならでは〟の課題が立ちはだかる。

取り壊しは2026年度の予定で、残された期間は2年。兵庫県の挑戦は実を結ぶのか。(共同通信=伊藤陸)

▽50分だった通勤時間はゼロに。子どものお迎えに行きやすくなった

自宅でテレワークをする兵庫県職員の大西晶子さん=2024年4月、兵庫県明石市

2024年4月上旬の平日。県広報広聴課に異動したばかりの主任・大西晶子さん(32)は兵庫県明石市の自宅でノートパソコンを開き、前任者とオンラインでミーティングしていた。「引き継ぎ書の件ですが…」。長女(2)のおもちゃが整然と並ぶリビングで、大西さんは「家族の時間がたくさん取れて子育てもしやすくなった」とほほえんだ。

2014年入庁の大西さんはこの春人事課から異動し、県の施策を発信する広報番組の制作に携わる。神戸市内の県庁までは自転車と電車で約50分。これまでは共働きの夫とバタバタと出勤していたが、通勤時間はゼロに。保育園に通う長女はまだ小さく体調を崩すこともあるが迎えに行きやすくなった。「メリットは大きい」と感じる。

一方で、異動後の職場メンバーとはまだほとんど顔を合わせておらず雰囲気が分からない。これまでの働き方に慣れているところもあり、対面で働いた方がコミュニケーションを取りやすいとも思う。「徐々に慣れたらいいのかな」。期待と不安は両方ある。

▽耐震改修は数百億円、新設なら1千億円

三つある県庁舎のうち1、2号館の耐震性不足が判明したのは2023年3月のことだった。1、2号館はいずれも旧耐震基準で1966年と70年に建てられた。耐震改修には数百億円かかり、築年数が50年超えの庁舎を長期的に継続利用することも難しいと判断。取り壊しが決まった。庁舎を新設する計画もあるが、資材高騰の影響もあり約1千億円もかかる費用がネックになった。

そこで持ち上がったのが、3号館や既存の県施設を改修して移転する県庁舎再編計画だ。ただ、1~3号館で働く職員は約3千人。再編後の庁舎は大幅に手狭になり、5~6割しか収容できないと見込まれている。

一方で、職員の出勤を週2日にして、残りはテレワークとすれば「出勤率4割」となり、何とか収まる計算だ。県はここに着目した。

兵庫県は2023年6月、将来の県庁をイメージしたモデルオフィスを県庁近くの施設に設置。職員の固定席を設けない「フリーアドレス」を採用して全体の席数を減らした上で、部局ごとに約1カ月間、4割出勤が実際可能かどうか検証を進めている。今年3月に公表した中間報告によると全体の出勤率は45・1%で、おおむね達成できていた。

兵庫県が設置したモデルオフィスで作業する斎藤元彦知事(右)=2023年6月、神戸市

ただ、職員アンケートの結果からは課題も浮かび上がる。職員の7割が「業務効率が落ちた」と回答し、8割が週2日以下の在宅勤務を希望していた。理由としては「業務に必要な書類の電子化が進んでおらず必要な情報が不足した」「オンラインでは正確な意図の伝達や気楽な相談が困難」などが挙げられていた。

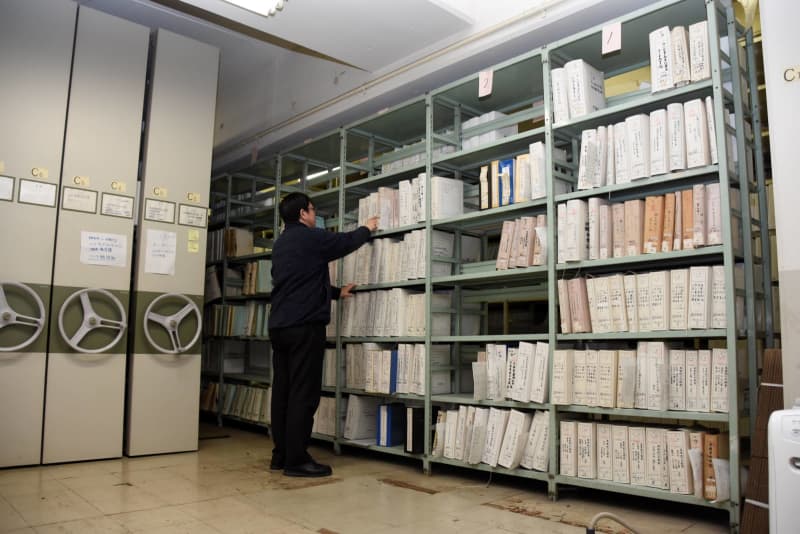

▽42キロメートルの公文書

テレワークをスムーズに進めるには、公文書の電子化は重要なポイントだ。県法務文書課によると、1~3号館にある公文書を並べたところ、その長さはフルマラソンと同じ約42キロメートル。県は日常的に参照する文書を選別し、2024年度は約2億1千万円をかけて電子化を進めるが、1年間で完了するのは660メートル分ほどだという。全文書の電子化を目指すわけではないが、2年後の庁舎解体までに必要な電子化を終え、自宅でも問題なく働けるようになるのかは未知数だ。

解体される兵庫県庁2号館の地下にある文書庫=2024年3月

また、新規に作成される文書は一定の量が電子化され、全体として紙の量は減っていくとはいえ、庁舎再編後もそれなりの広さの保管スペースは必要だ。2号館にあった文書庫はなくなるため、近くの施設を改修して確保する予定だが、それでも文書1700メートル分ほどしか保管できない見通し。さらに民間の貸倉庫を活用するといった対応を迫られる。

公文書扱いではない職員持ちの資料類も約9200メートル分あるといい、一人一人が資料をできるだけ少量化する意識が求められる。新しい働き方は、言うはやすく行うは難し。順応するのは簡単ではなさそうだ。

▽災害発生時、駆け付けた応援職員があふれる可能性も

災害対応も懸念の一つだ。今年1月の能登半島地震では、石川県庁に全国の自治体などから多くの応援職員が集まった。近い将来起きるとされる南海トラフ巨大地震では兵庫県も大きな被害を受ける可能性があるが、手狭になる県庁ではせっかく駆け付けてくれた職員を収容できない事態もあり得る。

県の危機管理部は別の庁舎にあり再編の枠外だが、大規模災害が起きればどの部局も緊急対応が必要だ。土木部がモデルオフィスで新たな働き方を検証する期間中だった昨年8月には、台風7号が発生。県内では幸いにも死者は出なかったが、大雨で河川が氾濫するなどして対応に追われた。

災害対応は時間との勝負だ。土木部のある職員はテレワークではリアルタイムで何が起きているかその場で共有しづらかったといい、「コミュニケーションが取りにくかった」と振り返る。

県はこうした課題の解決に向け6月中にも有識者会議を設置して議論を深める。目玉施策の推進に斎藤元彦知事は強気の構えだ。課題も突き付けた検証の中間報告を受けた会見では「思ったよりポジティブに受け止めている」と発言。「課題が顕在化したので時間をかけてじっくりと考えていく」とした。

前例のない取り組みであるから課題が出てもおかしくはない。だが庁舎解体は2年後に迫っている。

▽「スペースないからテレワーク」は順番が逆?識者「県民の利益考え、柔軟な対応を」

大正大の塚崎裕子教授

専門家はどう見るか。テレワークに詳しい大正大・塚崎裕子教授は「働きやすさを求めるのではなく庁舎のスペースがないからテレワークを検討するのは順番が逆ではないかと思うものの、取り組み自体は画期的で職員の働き方の可能性が広がるものだ」と指摘する。

「災害対応については多様なケースを想定した綿密なシミュレーションが必要だ。人材育成の体制確保も重要で、検討すべき事項は相当多く、準備期間があと2年しかないのはかなり短い。県民が不利益を被るのであれば県の施策として本末転倒であり、ダウンサイズした庁舎の新設も視野に入れて柔軟に議論を進めるべきだ」と話している。

外部リンク

- 日常ばかり取り上げたのに、全国に読者が1万人もいた「特異な町」の情報紙/イノシシとのにらめっこや居酒屋の開店情報、新しいバス路線の開通

- 「壊すものを造って、批判を浴びとる。万博は、もっと夢があるもんやと思ってた」工事業者が語った「士気の上がらない現場」 リングやパビリオン建設の下請け経営者や作業員の本音

- 「桜の花びらのような無数の遺体、今も夢に見る」無戸籍で約80年生きた戦争孤児が明かす、壮絶な半生(後編)

- 「あの世界で生きていく方法があると示せた」 NBA挑戦の先駆者、渡辺雄太が切り開いた地平

- 「親兄弟を空襲で失い、無戸籍のまま80年生きた」専門家も驚く戦争孤児、令和に実在?わずかな情報を頼りに探した記者が出会ったのは…(前編)

この記事に関連するニュース

-

行政文書、電子化は23.7%=保険証、公文書館で使用不可に―内閣府

時事通信 / 2024年11月19日 15時58分

-

斎藤元彦氏 知事就任式に1200人 県職員から花束「知事、もう少し笑ってください!」呼びかけも硬い表情崩さず

よろず~ニュース / 2024年11月19日 13時22分

-

《兵庫県知事に再選》斎藤元彦氏が明かしていたX氏との関係「私や前副知事に責任があるとする報道は今も理解に苦しんでいます」

文春オンライン / 2024年11月18日 17時0分

-

GMOグローバルサイン・HDとシナジーがデジタル・ガバメント領域で協業『GMOサイン電子公印』と「ActiveCity文書管理システム」を連携

PR TIMES / 2024年11月6日 13時15分

-

埼玉県は魅力ない!?「いえいえ、日本防衛の要は満載です!」知られざる底力とは

乗りものニュース / 2024年10月26日 14時12分

ランキング

-

1大阪・貝塚市の港 両脚縛られた遺体は大阪市の26歳男性と判明 両親は「将来の夢を持って、毎日頑張っていた」

MBSニュース / 2024年11月22日 16時5分

-

2「スギ薬局」が別患者の薬混入し女性死亡 遺族に調剤ミス認め、4000万円支払いで和解

産経ニュース / 2024年11月22日 17時29分

-

3新潟市南区妻子殺害事件 被告の男に無期懲役の判決 新潟地裁

BSN新潟放送 / 2024年11月22日 15時2分

-

4今週7か月ぶりに再開したばかりも…また掘削停止、岩盤発見 北海道新幹線「羊蹄トンネル」

STVニュース北海道 / 2024年11月22日 14時30分

-

5「焼肉ライク」がまさかの店舗数減。食べ放題チェーン「焼肉きんぐ」と分かれた明暗

日刊SPA! / 2024年11月22日 15時53分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください