「棚が倒れて下敷きになっていたら…」揺れに耐え、ゆがんだ突っ張り棒 能登地震で被災して気付いた失敗

47NEWS / 2024年6月12日 10時30分

2024年1月1日に起きた能登半島地震。新潟県上越市の石野正彦さんは高台にある木造一戸建ての自宅1階の居間で長くて大きな揺れに襲われた。石野さんは上越教育大の元教授で、地震発生時は執筆の仕事をしていた。

「東日本大震災の時みたいだ」。身をかがめて揺れが落ち着くのを待ち、2階の様子を見に行った。すると、天井近くまである棚の中に置いていたテレビが床に落下し、飾っていたグラスやプラモデルは散乱して壊れていた。

不幸中の幸いで棚自体は倒れていなかった。目に入った突っ張り棒はゆがみ、なんとか揺れに耐えたことが分かった。この棚は合板ではなく一枚板の製品のためかなり重い。「もし棚が倒れて下敷きになっていたら1人では抜け出せなかっただろう」。

被害が軽微で済んで、突っ張り棒の耐震効果を改めて認識した石野さんだが、実際に被災してみてある失敗に気付いた。(共同通信=松尾聡志)

▽突っ張り棒を取り付ける正解の位置は?

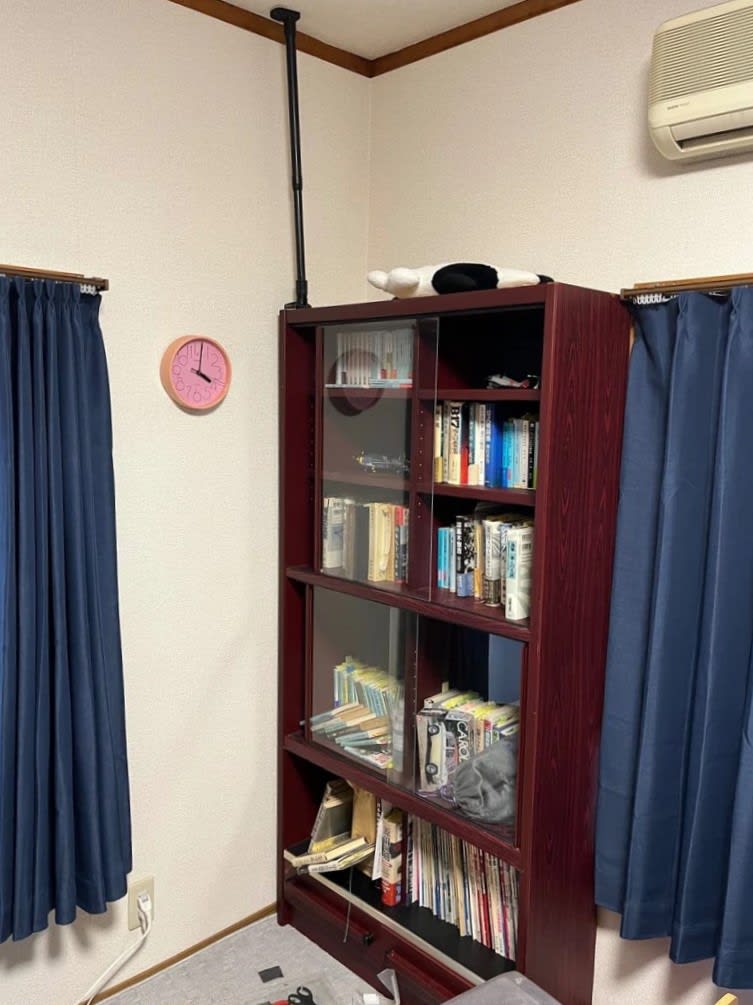

石野さんによると、別の部屋にある本棚も突っ張り棒のおかげで倒れるのを免れた。突っ張り棒は2本のうち1本が吹っ飛んでしまい、もう1本が根元から曲がった状態で持ちこたえていた。

テレビの棚と本棚の突っ張り棒はいずれも、それぞれの部屋の改修に伴って1カ月ほど前に取り付けたばかりだった。インターネット通販のアマゾン・コムで買ったもので、どこのメーカーなのかはあまり意識しなかったという。

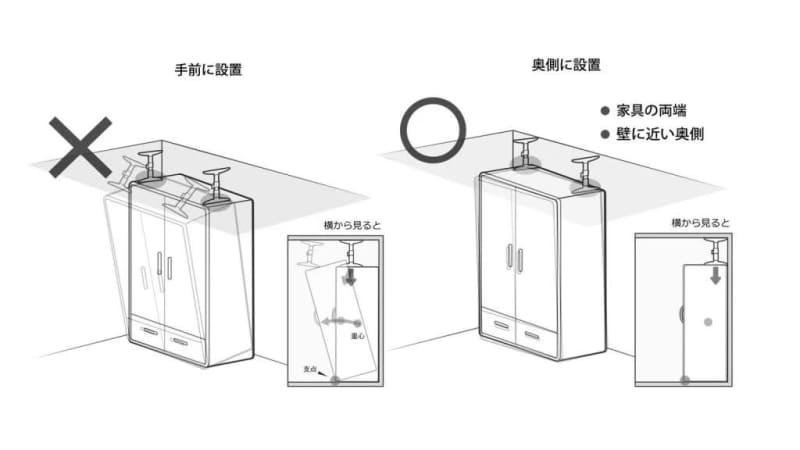

失敗だったのは、突っ張り棒の取り付け位置を間違えていたことだ。耐震効果を最大限発揮するには家具の両端、そして壁に近い奥側に取り付けるのが正解なのだが、両端にかなりスペースを空けていたり、手前側にしたりしていた。

「テレビを固定していなかったのも反省点」と石野さん。留め具の取り付けに当たって壁の中のどこに柱梁があるのかを確認する必要があり、作業を後回しにしていた。

突っ張り棒の1本が吹っ飛び、もう1本でなんとか倒壊を免れた本棚(石野正彦さん提供)

▽安物でもないよりはマシ

突っ張り棒を日本で最初に発売したことで知られる平安伸銅工業(大阪市)の開発部の上田隆久さんは、家具の転倒を防止する突っ張り棒について「安物でも取り付けていないよりはマシ」と話す。上田さんは創業者の時代から同社一筋で約40年。突っ張り棒のことを営業を含めて知り尽くしたベテランだ。

上田さんによると、突っ張り棒の効果を発揮するには「まず家具の背面を壁にぴったりくっつけて置くことが重要だ」という。そして家具と天井の距離を測って寸法が合う突っ張り棒を用意し、家具の両端、かつ壁に近い奥側に取り付けるのが正しい。そうでないと、揺れによって家具の重心が前に傾いて倒れてくるのを受け止めきれない。

天井の状態をチェックするのも大切だ。突っ張り棒の圧力は50キログラム程度はあるため、ポールの端が柱梁の部分に当たっていないと天井が浮いてきてしまう可能性がある。突っ張り棒を使いたい位置に柱梁がなければ、天井とポールの端の間に「当て板」を挟むことで、「点」ではなく「面」で支えるのがポイントだ。家具の下に敷く転倒防止用の粘着マットを併用すれば強度が高まる。

柱梁の位置を確かめるには、天井をコンコンとたたいていき、やや重い音がすれば柱梁があると判断できる。軽い音ならそこは空洞だ。ホームセンターなどで売っている「下地探し」と呼ばれる測定用の道具も役立つ。

突っ張り棒の誤った設置イメージ(左)と正しい設置イメージ(平安伸銅工業提供)

▽避難ルートにある家具は固定を

では、自宅のどの家具に突っ張り棒を使うべきなのだろうか。それなりに費用もかかる中で、上田さんは「避難ルートをふさぐ可能性があるなら固定した方がいい」と話す。阪神淡路大震災は多くの人が就寝中の明け方に発生したため、寝室にある家具を固定する意識が定着したが、東日本大震災や能登半島地震が午後の発生だったのを踏まえたアドバイスだ。廊下や玄関の家具が倒れ、屋外に逃げられないといった事態を避けるためだ。

避難ルートとはそれほど関係ないかもしれないが、上田さんはキッチンの食器棚も注意点に挙げる。「在宅のまま避難生活を送るケースが増えているので、倒れてきた食器棚が当たって水道が壊れたり、キッチンに入れなくなったりすると困る」というのが理由だ。

根元からゆがんだ突っ張り棒(石野正彦さん提供)

▽ねじで長さを固定するタイプの方が安全性が高い

安物でいいといっても、どんな突っ張り棒が望ましいのか。ネット通販で検索すると防災用の製品だけでも数多くヒットする。中国には無数にメーカーがあり、あまり聞いたことがないブランドの製品が出回っている。日本企業では平安伸銅工業、アイリスオーヤマ(仙台市)、積水樹脂(大阪市)が大手。平安伸銅やアイリスオーヤマは公的機関での耐震試験の動画も公開している。

突っ張り棒はポールをスライドさせながら天井いっぱいまで押し上げた際に、ねじを回してポールに穴を開けて長さを固定するタイプと、ポールを回して固定するタイプがあるが、上田さんはねじで固定するタイプの安全性が高いと指摘する。回して固定するだけだと時間がたつにつれて緩んでポールが縮む可能性があるためだ。

どのブランドもバネかジャッキで突っ張るという基本構造は変わらないが、取り付けやすくしたり、悪目立ちしないデザインにしたりする競争を続けており、そういった点も選ぶ際に注目するといいという。

「ねじを回してポールに穴を開けて長さを固定するタイプの突っ張り棒の方が安全性が高い」と話す平安伸銅工業の上田隆久さん=5月16日、大阪市

▽防災用だけではビジネスは成り立たない

防災用の突っ張り棒は災害が起きると、売れ行きが急激に伸びる傾向がある。だが特需が続くのは半年ほどで、平安伸銅の竹内香予子社長は「防災用の突っ張り棒だけではビジネスは成り立たない」と話す。

災害はいつ起こるか分からず、在庫を持ちづらい。歴史を振り返ってみても、平安伸銅が防災用の突っ張り棒を発売した1995年の前後に市場参入する企業が相次いだものの、ほどなくして下火になった。突っ張り棒を中核事業とする日本企業は今では平安伸銅だけだという。

3代目社長の竹内さんは「防災の使命を果たすためにも、防災以外の事業を強化するのが重要だ」として、突っ張り棒の活用術の普及に力を入れている。近年注目されているのが、突っ張り棒を使って壁を傷つけずに手軽に作れる「見せる収納」だ。もともと押し入れの中など隠れたところの収納力を増やすのに活用されてきたが、近年は賃貸の部屋をおしゃれにDIYする人が増え、ニーズが拡大している。

「つっぱり棒博士」を名乗り、「見せる収納」などへの活用術を紹介する平安伸銅工業の竹内香予子社長=5月16日、大阪市

▽時々揺らして点検、大きな地震の後は取り換えも

「つっぱり棒博士」を名乗る竹内さんだが、最近ある失敗をしてしまった。「ラブリコ」という自社のDIY用製品を使って自宅の玄関に大きめのシューズラックを作ったところ、それが突然倒れたのだ。「3歳の娘に『危ないから来ないで』と叫んだりして、ちょっとしたパニックになった」と苦笑いする。突っ張り棒を取り付けた直後は天井がたわんだり、床が沈んだりしやすいため特に注意が必要だが、チェックを怠ってしまったのが原因だという。

竹内さんによると、防災用の突っ張り棒を取り付けた家具や、突っ張り棒でこしらえた収納棚は時々揺らしてみて、緩んでいないか、負荷が掛かりすぎていないか点検するのが重要だ。防災用の突っ張り棒は特に地震後の確認が欠かせない。

開発部の上田さんは「突っ張り棒でなんとか支えたというぐらい大きな揺れがあった場合は、見た目に問題がなくてもポール内部にひびが入っている可能性があるので、新しいのに取り換えるのが望ましい」と話している。

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

縦突っ張り棒で収納場所づくり!突っ張ったままでフックなどの調整が可能です

&GP / 2024年11月22日 6時30分

-

冷蔵庫の転倒・移動を防ぐ!転倒防止ベルト

ITライフハック / 2024年11月21日 22時30分

-

“スペパ&タイパ”重視! 楽天市場で買える「ちょいラク」アイデアグッズ8選【ネット通販傑作遊びモノ】

&GP / 2024年11月21日 20時0分

-

2人に1人が使っている!狭小住宅の新定番“縦突っ張り棒”スペースがない・場所が決まっていない“子どもの片付け”の悩みを解決「tatecco(タテッコ)」新シリーズが11月20日より発売

PR TIMES / 2024年11月13日 12時45分

-

100均グッズで地震から自宅を守る…「家の中がメチャクチャで絶望」を回避する"耐震アイテム6選"

プレジデントオンライン / 2024年10月30日 18時15分

ランキング

-

1「築浅のマイホームの床が突然抜け落ちた」間違った断熱で壁内と床下をボロボロに腐らせた驚きの正体

プレジデントオンライン / 2024年11月22日 17時15分

-

2三菱UFJ銀行の貸金庫から十数億円抜き取り、管理職だった行員を懲戒解雇…60人分の資産から

読売新聞 / 2024年11月22日 17時55分

-

3相鉄かしわ台駅、地元民は知っている「2つの顔」 東口はホームから300m以上ある通路の先に駅舎

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 6時30分

-

4物価高に対応、能登復興支援=39兆円規模、「103万円」見直しも―石破首相「高付加価値を創出」・経済対策決定

時事通信 / 2024年11月22日 19時47分

-

5ジャパネット2代目に聞く「地方企業の生きる道」 通販に次ぐ柱としてスポーツ・地域創生に注力

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 8時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください