「神様の作ったゲーム」を楽しもう!銀河のグループ分けや小惑星探し。ネットを通じて盛り上がる市民天文学

47NEWS / 2024年6月18日 10時0分

宇宙は謎だらけだ。世界中の研究者がその答えを求めて日々研究に取り組んでいるが、無数に散らばる銀河や星々を見つけて分類するだけでも、とても手が足りない。そこで、皆さんの出番だ。

高性能な望遠鏡が集めた膨大なデータを手がかりに、銀河を形ごとにグループ分けしたり、太陽系を巡る小惑星を見つけたり。インターネットを通じて多くの一般市民が宇宙の謎解きに挑む「市民天文学」が盛り上がっている。何が答えなのかまだ誰も知らない、まさに「神様が作ったゲーム」。挑戦の先に待っているのは、歴史に残る発見かもしれない。(共同通信=岩村賢人)

▽その銀河、楕円?渦巻き?

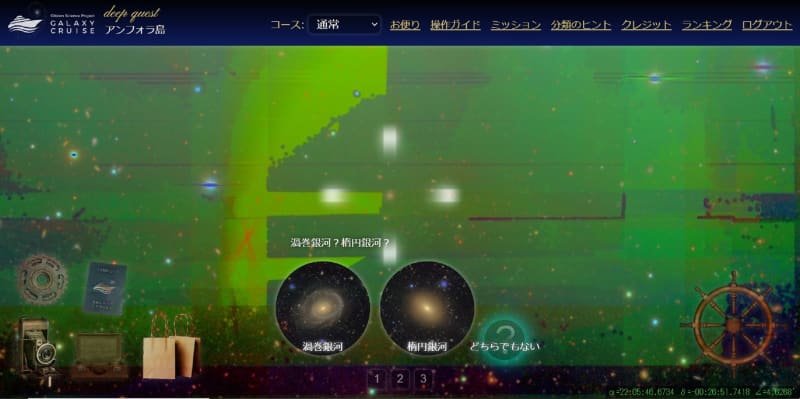

自宅でパソコンを開いてホームページにアクセスすると、目の前の画面には宇宙空間と無数の天体が広がっていた。ある部分をぐっと拡大してみると、楕円のような形をした天体に目が止まる。銀河だ。画面の下に「渦巻銀河」「楕円銀河」「どちらでもない」という選択肢が出ている。これは・・・「楕円」だ。選択すると、次は「衝突している」「衝突していない」「どちらでもない」という選択肢。この銀河はすぐ近くに小さな別の銀河がある。もしかして、これから衝突しようとしている?「衝突している」を選ぼう。そして、さらに細かい選択肢の登場だ。「リング」「おうぎ」「しっぽ」「ゆがみ」。リングのようだが、おうぎのようにも見える。うーん、どっちだ。とりあえず「リング」と「おうぎ」の両方を選んだ。

記者が挑戦していたのは、国立天文台などのチームが進めているプロジェクト「GALAXY CRUISE(ギャラクシークルーズ)」だ。宇宙に無数にある銀河を形の特徴に着目して分類するのが主なミッションとなる。

GALAXY CRUISEで銀河を分類する画面(2024年5月29日撮影)

手がかりとなる銀河の画像は、米ハワイ島の、すばる望遠鏡に搭載された高性能カメラで撮影したデータ。銀河の形は楕円形や渦巻き形などに分類される。銀河同士が衝突、合体して多様性を生み出していると考えられているが、解像度の低い画像だと合体中の銀河を見つけるのは難しく、合体中に何が起きているのか詳細は分からなかったが、広い視野を鮮明に撮影できるすばる望遠鏡によって銀河の形が見分けられるようになった。

すばる望遠鏡(2023年3月23日撮影、撮影:土橋一仁、提供:土橋一仁/国立天文台)

しかし、研究者だけでは膨大な数の銀河を分類しきれない。それなら、大勢の力を借りたらどうだろうか。そう考えたチームのメンバーは、2019年に研究者と市民が協力して「宇宙の旅」に出るプロジェクト「GALAXY CRUISE」を立ち上げた。

参加者はプロジェクトのホームページに登録し、すばる望遠鏡が撮影した銀河の画像を見て「楕円」か「渦巻き」か、「衝突しているか」「していないか」を見分けるポイントを学習する。銀河同士が衝突していると「リング」や「おうぎ」といった特徴的な痕跡が見られ、その見分け方まで学んだら「乗船許可証」が手に入る。プロジェクトに本格的に参加できる切符だ。

▽1万人が参加

2019年11月から22年4月にかけて実施したプロジェクトの「シーズン1」には、約1万人が参加した。チームが昨年発表した論文によると、約2万700個の銀河について、延べ200万回以上分類したデータが集まった。

すばる望遠鏡によって解像度の高い画像が得られたことで、過去の研究では楕円形だと考えられていた銀河が実は渦巻き形だったというケースが多く見つかった。合体中の銀河は約2500個見つかり、光の波長から、新たな星を生み出す活動や、銀河の中心にあるブラックホールの活動が活発になっていると分かった。

プロジェクトの「船長」を務めている国立天文台ハワイ観測所の田中賢幸准教授は「天文学者だけではとても分類しきれない数の銀河を市民にお願いして分類できた。質の高い宇宙の画像を楽しんでもらえる機会にもなった」と話す。

一方で、専門家ではない一般市民が銀河を正確に分類できるのか?という疑問がわくかもしれない。田中さんによると、論文をまとめる際にいくつかの方法で分類の質を担保している。一つは、「明らかに楕円か渦巻きか分かる銀河を間違って分類している人を除く」という方法。大部分の人とは異なる明らかに間違った分類を頻繁にしている人のデータは解析には含めていないという。もう一つは、銀河の色。楕円銀河はオレンジっぽい色をしていて、渦巻き銀河は青っぽい色をしているという。銀河の色と、参加者の分類と照らし合わせると、かなり高い精度で分類できていると分かった。

▽シーズン2が進行中。参加者募集!

シーズン1で分類の対象としていたのは比較的明るく見分けやすい銀河だった。現在、比較的暗い銀河の分類に挑戦する「シーズン2」が始まっており、参加者を募集中だ。

一人で8千個以上の銀河を分類しているつわものも大勢いるが、素人目にはどう分類して良いか分かりにくい銀河もある。そんな人に田中さんはこうアドバイスする。「私たちも悩みながら分類している。どっちか分からないときは、えいやっという感じで選んでください」

▽小惑星を探せ!

国内ではすばる望遠鏡のデータを使った別のプロジェクトも進行している。ターゲットは「太陽系小天体」。つまり、小惑星や彗星だ。地球に近づく小惑星を監視するNPO法人「日本スペースガード協会」や会津大(福島県会津若松市)は、すばる望遠鏡が撮影した画像から太陽系小天体を探せるウェブアプリケーション「COIAS(コイアス)」を開発し、2023年7月に公開した。プロジェクトのホームページから登録すれば、誰でも無料で参加できる。

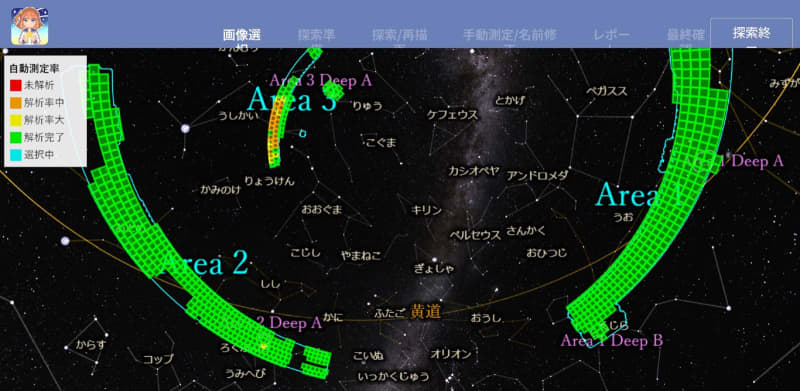

COIASで小天体を探すページの画面。四角い枠で細かく区切られている範囲が、すばる望遠鏡で撮影した画像がある領域(2024年5月29日撮影)

太陽系小天体は、主に三つのグループに分けられる。一つが地球に近づく軌道を持っている「地球接近天体」で、これまで約3万4千天体が見つかっている。二つ目が「メインベルト小惑星」。火星と木星の間には「メインベルト」と呼ばれる小惑星帯があり、これまでに約130万天体が見つかっている。そして「太陽系外縁天体」。これは海王星より遠い軌道で太陽の周りを回っている天体で、約4100天体が確認されている。

既にかなりの数が見つかっていると思うかもしれないが、実は未発見の天体がまだまだある。特に直径が数百メートル程度の比較的小さい小惑星はあまり見つかっておらず、太陽系にどのくらいあるのかも分かっていないという。

▽目的は地球防衛!?

では、なぜ太陽系小天体を探す必要があるのか。COIASの目的はいくつかある。

まずは「太陽系の地図作り」。比較的小さな小惑星も含めて、太陽系にどのくらい天体があり、どのような軌道で動いているかを研究者らは明らかにしたいと考えている。太陽系内で物質が移動する仕組みの解明に役立つためだ。探査機はやぶさ2が到達した小惑星「りゅうぐう」のように、将来の探査の対象となる天体を検討する情報も得られる。

二つ目に挙げられるのが「プラネタリーディフェンス」。小惑星が地球に衝突する一大事から人類を守る活動だ。映画みたいな話だが、2022年に米航空宇宙局(NASA)と米ジョンズ・ホプキンズ大が小惑星の軌道をずらす技術を確立するために探査機を実際に小惑星にぶつける実験に成功するなど、かなり真剣に研究されている。地球を守るためには、まず接近してくる天体を見つける必要がある。

珍しい天体の発見も重要な目的の一つだ。太陽系外縁天体のような遠い天体や彗星はもちろん、海王星よりさらに遠くに存在するかもしれないと言われている太陽系の「第9惑星」が見つかれば歴史的大発見となる。

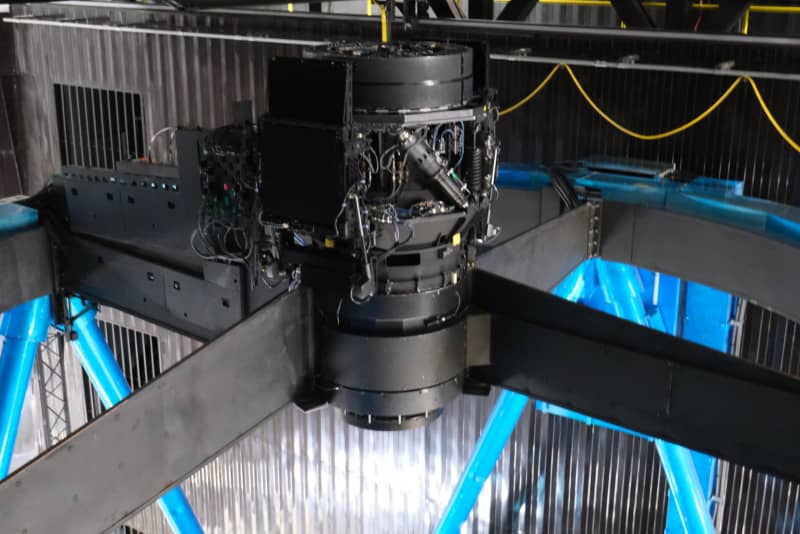

すばる望遠鏡が「超広視野主焦点カメラ」(HSC:ハイパー・シュプリーム・カム)で広い範囲を高解像度で撮影した画像には、これまで見落とされていた小さい天体や遠い天体も捉えられている。しかし、膨大な画像から小惑星や彗星を探すのには非常に手間と時間がかかる。そこで大勢の市民の出番だ。

すばる望遠鏡のハイパー・シュプリーム・カム(2023年3月23日撮影、撮影:土橋一仁、提供:土橋一仁/国立天文台)

▽小惑星の名付け親になれるかも

COIASの小天体を探すページにアクセスすると、無数の星が写り、星同士を線で結んだ星座を示した宇宙の画像が広がっている。その中で、「AREA1」などと表示され、四角い枠で細かく区切られている範囲が、すばる望遠鏡で撮影した画像がある領域だ。目当ての小天体はそこにあるかもしれない。

四角の枠は、解析が進んでいる割合に応じて色分けされている。「未解析」は赤、解析率が「中」はオレンジ、「大」は黄といった感じだ。好きな場所を選ぶと、解析したい画像を選ぶ画面に移る。画像を選んで「解析スタート」を押すと解析が始まり、小天体の可能性がある物体に印が付く。ただ、天体ではないただのノイズの可能性もある。その見極めは、参加者の目が頼りだ。

すばる望遠鏡では同じ領域を異なる時間帯で繰り返し撮影しており、パラパラ漫画のようにこま送りすれば、写っている天体の動きが分かる。特定の方向にまっすぐ動いていれば、小惑星や彗星の可能性が高い。そうした天体を選んで、報告すると一連の作業は終わり。「新天体候補」の情報は、世界中から小惑星や彗星の発見報告を受け付けている国際天文学連合小惑星センター(MPC)に送られる。

新天体候補は、追加観測でおおよその軌道が分かると暫定的な名前の付いた「仮符号天体」となる。さらに十分な追加の観測によって軌道が確定すると通し番号が付いた「確定番号天体」となる。確定番号天体になった時点で正式な発見となり、見つけた人はその天体の名前をMPCに提案する権利が与えられる。つまり天体の「名付け親」になれる。

これまですばる望遠鏡が撮影した画像のうち約37万枚を対象に、900人以上の市民が参加して小天体の探索に挑んだ。11万を超える新天体候補が見つかっており、2024年5月末時点で仮符号天体が1211天体となっている。その中には地球に接近する軌道を持つ天体の候補が2天体、海王星より遠い太陽系外縁天体の候補が144天体含まれている。今後も増えていく見込みだ。

軌道が確定するまでは4~10年程度かけた追加の観測が必要なため、「確定番号天体」になるかどうか判明するまでにはまだ時間がかかる。

▽神様の作った「ガチャゲーム」

COIASの開発や運営に中心的に関わっている日本スペースガード協会の浦川聖太郎主任研究員は太陽系小天体探しを「神様のガチャゲーム」と呼ぶ。「見つかる小天体の大半はメインベルト小惑星で、いわば『ノーマルカード』。これが地球接近天体になると、かなり珍しいので『レア』、太陽系第9惑星なんて見つけたら『ウルトラレア』ですよ」と語る。「どこかの企業がレアが出る確率を設定しているわけではない、まさに神様が作って運営しているゲーム。そこでの発見が太陽系小天体のデータベースになり、多くの科学者が使える基盤になる。世の中の真理に近づける面白さがCOIASにはある」

COIASについてオンライン取材に応じる日本スペースガード協会の浦川聖太郎主任研究員(2024年4月10日撮影)

現在の分析対象となる画像は約37万枚だが、実はすばる望遠鏡の撮影した画像はまだ相当な数が残っている。今後、残りの画像も分析対象に加える予定だが、現在COIASは国や特定の研究機関からの予算が付いていない。浦川さんら有志が手弁当で進める状態になっている。目下最大の課題は運営を継続するための資金獲得で、寄付も募集しているという。

COIASは6月中旬から3週間ほどメンテナンスのために停止する予定で、作業が終われば再び小天体探しに挑戦できるようになる。

▽間口が広がった「市民天文学」

市民が研究に参加する取り組みは海外でも盛んだ。「Zooniverse(ズーニバース)」という米国発のプラットフォームでは、さまざまな分野の研究に市民がオンラインで参加できるようになっている。アフリカ・ボツワナの国立公園に設置したカメラに写った野生の象の特徴から個体を見分けるプロジェクトや、北極圏で撮影したオーロラの特徴を分析するプロジェクトなど多数の取り組みが進行中だ。天文学のプロジェクトも複数あり、2007年に始まって既に100万個以上の銀河を形を手がかりに分類してきた「Galaxy Zoo(ギャラクシー・ズー)」や、5千人以上のボランティアが参加して未発見の小惑星を探している「The Daily Minor Planet(デイリー・マイナー・プラネット)」がそうだ。

以前は、市民が参加する天文学というと、天文好きの人たちが自分の望遠鏡で新しい天体を見つける活動が主流だった。現在も小惑星や彗星、超新星の発見で活躍している人はいて、新たな天体を見つけたら研究者に情報を共有して研究が進むケースもある。一方で、自ら望遠鏡をそろえて新たに参加するには敷居が高いようにも感じてしまう。インターネットやウェブアプリケーションの登場が状況を大きく変えた。そして「市民天文学」という言葉も定着してきた。

「敷居が高いと、天文学のコミュニティーに参入する人は少なくなってしまう、間口を広めるにはどうしたらいいかなと思っていた」と浦川さんはCOIASを始めるに至った思いを語る。「使うのは本物の観測データ。でも誰でも簡単に参加できて、一般の人にも天文学の面白さを広められるようにしたかった」。自分の発見から画期的な研究成果が生まれたら一生の自慢話にもなる。「楽しんでもらえて、天文学や研究への理解者が増えていくのはとても重要なことだと思います」

外部リンク

- 生後2カ月間の写真がない…ダウン症のモデルがパリコレのランウエーに ゆっくり、堂々と2往復、感涙の母「今は誇りに思う」

- 孤高の先駆者、溝口和洋さん「やり投げを好きと感じたことはない」 パリ五輪へ北口榛花は世界記録も目指せる「才能」

- 「空の女王」ジャンボ、目の前で見られるラストチャンス到来か 沖縄にある国内唯一の整備専門会社が見学ツアー検討

- 裁判の傍聴席が満員「この人たちはどこから来たのか?」違和感から重ねた取材 地裁に通い続け、尾行、質問状、記者会見。粘り強く不祥事を明らかにした2か月半

- 「浮島丸事件」がミステリー化した元凶、日本政府が「ない」と言い続けた乗船者の名簿が見つかった 79年後に開示された資料が語るもの

この記事に関連するニュース

-

約84%の隕石の起源を新たに特定 これまでの約6%から大幅に増加

sorae.jp / 2024年11月16日 22時5分

-

小惑星「2024 UQ」(A11dc6D)を落下前に観測 前回の同様事例からわずか1か月半後

sorae.jp / 2024年11月14日 21時10分

-

土星初のトロヤ群小惑星「2019 UO14」を発見 水星以外の全ての惑星でトロヤ群小惑星を発見

sorae.jp / 2024年11月9日 20時57分

-

ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した小マゼラン雲の散開星団「NGC 602」

sorae.jp / 2024年10月28日 20時57分

-

ハワイの望遠鏡で撮影された“ペルセウス座”の楕円銀河「NGC 1270」

sorae.jp / 2024年10月27日 20時33分

ランキング

-

1大阪・貝塚市の港 両脚縛られた遺体は大阪市の26歳男性と判明 両親は「将来の夢を持って、毎日頑張っていた」

MBSニュース / 2024年11月22日 16時5分

-

2新潟市南区妻子殺害事件 被告の男に無期懲役の判決 新潟地裁

BSN新潟放送 / 2024年11月22日 15時2分

-

3今週7か月ぶりに再開したばかりも…また掘削停止、岩盤発見 北海道新幹線「羊蹄トンネル」

STVニュース北海道 / 2024年11月22日 14時30分

-

4斎藤氏再選で「兵庫県民を批判」する人の"盲点" 「疑惑」に乗っかった稲村氏の戦略もまずかった

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 8時40分

-

5「焼肉ライク」がまさかの店舗数減。食べ放題チェーン「焼肉きんぐ」と分かれた明暗

日刊SPA! / 2024年11月22日 15時53分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください