女性の歌声に希望を見いだした1990年代、進化続ける「Get Wild」 40周年、Jポップのレジェンド小室哲哉さんが語る〝新しい音〟とは

47NEWS / 2024年6月26日 10時0分

1990年代、街の至る所で小室哲哉さんの音楽が流れていた。TRF、華原朋美さん、globe、安室奈美恵さん…。小室さんプロデュースの音楽はまさに時代のBGMだった。

そんな小室サウンドに再び注目が集まっている。ネットフリックスの映画「シティーハンター」ではTM NETWORKの代表曲の最新版「Get Wild Continual」が響き渡り、TMのデビュー40周年の全国ツアーも好評のうちに幕を下ろした。少数精鋭のオーケストラで小室さんの楽曲を演奏する公演「billboard classics ELECTRO」も6月29日から9月まで歌手の野宮真貴さんらをゲストに迎えて全国で開かれ、その合間には五輪で沸くパリでの公演も控える。Jポップのレジェンドはなぜ今も走り続けるのか。過密スケジュールをこなす小室さんに、東京都内のスタジオでインタビューした。(共同通信=森原龍介)

▽現在進行形のアーティスト

6月初旬、東京・六本木の「ビルボードライブ東京」でコンサートが開かれた。ステージにはシンセサイザーに囲まれた小室さんとチェリストの徳澤青弦さんの2人。この会場を「実験室のよう」と語る小室さんは「ELECTROに向けての準備をしてまして…」と語り、複数台のシンセサイザーを慌ただしく操りながら、globeの「Many Classic Moments」やTMの「Get Wild」などを披露、電子音とチェロの音の重なり具合を確かめるように演奏を続けた。

本番ではここに約20人のオーケストラが加わる。「生の楽器に置き換わると、オーケストラの人たちのそれぞれの個性があって、譜面では計り知れない〝波〟みたいなものが生まれる。それを瞬時に把握してアレンジを足していかないといけない」。誰もが知る楽曲をオーケストラでただ豪華に再現するというわけではない。常に最前線で新しい表現に挑むアーティストの現在進行形がそこにある。

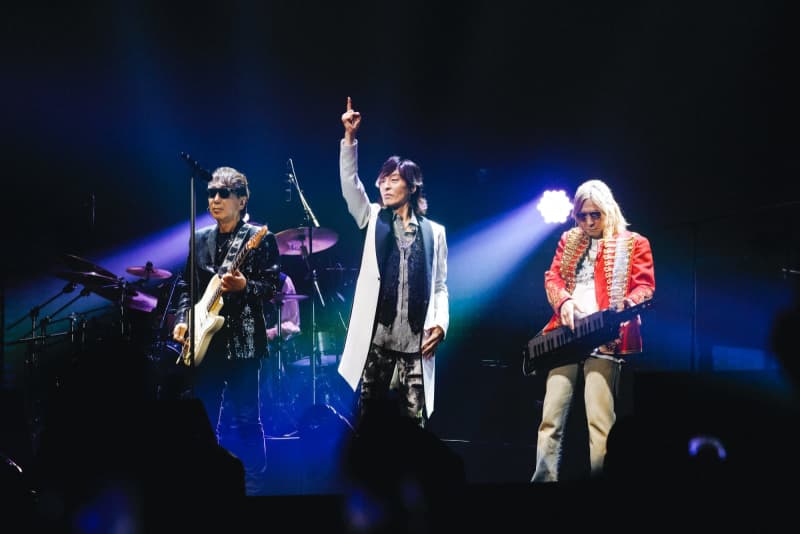

デビュー40周年を迎えたTM NETWORKのツアーでKアリーナ横浜のステージに立つ(左から)木根尚登、宇都宮隆、小室哲哉=2024年5月(photo by Kayo Sekiguchi)

▽全ては「リフ」から

小室さんがこれまで作ってきたのは、リズムと音の反復がうねりを生むダンスミュージック。それはクラシック音楽から遠いものではないと小室さんは言う。「例えば『ボレロ』でも、反復する旋律が徐々にグラデーションのように変わっていく。ダンスミュージックにちょっと似てますよね」。生演奏のオーケストラでは、集団で一斉に演奏することによる視覚的なダイナミズムも生まれる。「弦のボーイング(弓を弦に当てる動作)もそろっていたら気持ちいいし、さあ今から音が出ますよというのが視覚的にも分かりやすい」

シンプルな旋律を巧みに反復させて曲を組み立てていく。小室サウンドの軸にあるのはそんな「リフ」だ。例えば、イギリスのハードロックバンド、ディープ・パープルの「スモーク・オン・ザ・ウオーター」のギターのイントロのように。あるいは、ベートーベンの「運命」の「ジャジャジャジャーン」もリフみたいなものだと小室さんは説明する。TMの代表曲「Get Wild」のイントロも、耳を捉えて放さないリフの典型だろう。「リフが良ければ覚えやすいし、自然と口ずさめれば大ヒットになる。僕の曲作りはメロディーからじゃない。全てはリフからです」

▽バージョンアップを続ける曲

小室哲哉さん(撮影・石阪大輔)

1987年にリリースされた「Get Wild」はアニメ「シティーハンター」のエンディングテーマだった。「とにかくアニメの制作陣の意向に沿うものを、と思って作った。これが僕たちの代表作になるとも、皆さんが歌い続け、聞き続ける曲になるとも思っていなかったですね」

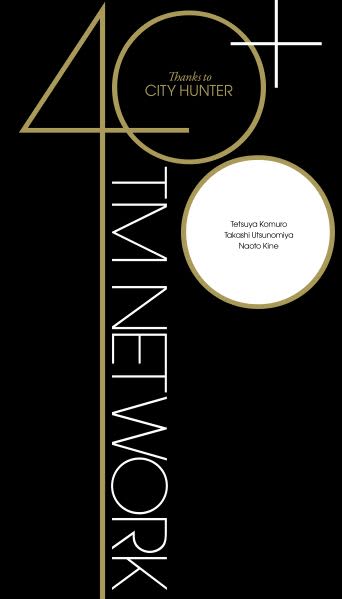

「Get Wild Continual」を収録した完全生産限定版「40+~THANKS to CITY HUNTER」のCDアルバムジャケット

ビルボードライブ東京の公演でも、シンセサイザーとチェロで演奏された「Get Wild」に大きな歓声が上がった。「バージョン41か42かな。テクノロジーが進化しているので、そこに合わせていきたくなる。スピード感も音も光も、より繊細により細かくできる。そういう技術の変化に常に対応していきたい。自分なりのバージョンアップを続けてきて、今一番気に入っているのが(ネットフリックスの映画版で使われた)『Get Wild Continual』ですね」

▽少女の思いをすくい取る

TM NETWORKで1980年代後半に頭角を現した小室さんが圧倒的な存在感を示したのは1990年代半ばだ。TKプロデュースのCDが次々とミリオンセラーを記録した。「シンガー・ソングライターとかラッパーのように自分の体を使ってメッセージを伝える人間ではなかった。矢面に立って語りかけてくれる人がいて完成するというのが僕の立場でした」

小室さんが自分の表現を託したのは、女性の歌い手たちだった。「高い声、女性の声の方が届きやすいと本能的に、勝手に思っていたんです」。低い歌声は体格に左右されがちだが、高い歌声は練習すればものになる。「カラオケでも『私この曲、元のキーで歌えるよ』みたいな楽しみ方をしてもらえたらと思った」

バブル崩壊後の経済的な低迷も、女性の歌声に着目するきっかけだった。「男性はやらなければならないことに追われていたし、男の子の動きが目立たなくなっていった。女の子の方が服装も含めて自由で創意工夫があって、仕事や学校以外にも楽しめるすべを知っていた。そういう女性たちが、歌の題材としてすごく面白かったんです」

居場所が見つからない、分かってもらえない…。渋谷の街にたむろするような少女たちの思いをすくい取り、歌に昇華させる。華原朋美さんの「I’m proud」などはそうやって生み出された。

若い男性の文化が不良性と結び付きやすかったのに対して、女性の側はギリギリで踏みとどまっていたとも小室さんは考えている。「いいことといけないことの線引きはちゃんと分かっている。彼女たちはとても賢かったと思う」

小室さんが曲を提供しながら、厚底ブーツのファッションなどであくまで自分らしさを追求した安室奈美恵さんは、そのスタイルで同世代の女性の憧れとなった。

95年にリリースされたhitomiさんの「CANDY GIRL」では一歩引いて、彼女に作詞させた。「黙ってられない」「自由に歌っているの」…と弾む歌詞が軽やかにあふれ出す。「彼女には日記を付けてって言ったんです。朝昼晩、とにかくノートに全部書いてみて、って。そうすると僕には思いつかない言葉が浮き上がってくる。僕が足した言葉はない。自分で思い描いた言葉が歌になって、彼女もうれしかったんじゃないかな」

女性の声に希望を見いだしたのは必然だったのかもしれない。小室さんは振り返る。「女性を軽視してはいけないという空気が1990年代にようやく出てきた。女性たちを応援したいという思いも自分の中にあった」

▽戦後のごった煮

小室哲哉さん

時代を席巻した小室サウンド〝らしさ〟はどこにあったのだろう。「育った環境みたいなものも出るんじゃないのかな」と小室さんは語る。。それはまさに戦後日本の成り立ちとも関わる。

「良くも悪くも日本は、与えられた外来の文化を全て優れているものだとして、受け入れなければならなかった時代があったと思います。自分たちの文化が最高だとは思えない状況から始まって、ヨーロッパやアメリカの文化と元々あるアジアの文化が嫌でも混在してしまう。ごった煮じゃないですか。それが僕の音楽に出てしまうんだと思う」

放った曲は次々とミリオンセラーとなった。「90年代、自分の感情がどうだったかっていう記憶はない。本当に工場のように働いていただけなんです」。売れるだけ、悩みも増えた。「うれしいけど、やっぱり『けど』と言ってしまう。だってみんながどう思って曲を聴いたのか、100万人の感想は知ることは不可能ですよね。今のアーティストもストリーミングの再生回数が億単位。同じように戸惑っているんじゃないかな」

▽大きかった坂本龍一さんの死

6月29日、愛知県芸術劇場を皮切りに、東京、福岡、兵庫、北海道と各地でオーケストラを率いて「ELECTRO」公演を開く。その合間には、パリで開かれるJAPAN EXPOでもステージに立つ。1990年代に圧倒的な存在感で音楽界をけん引した小室さんが、なおも走り続けるのはなぜなのか。

「間違いなく、坂本龍一さんの死があります」

「イエロー・マジック・オーケストラ」で電子音楽の新たな領域を切り開き、2023年3月に亡くなった偉大な先達。小室さんは1995年、教授と呼ばれて親しまれた坂本さんと、自身が企画した音楽イベントの打ち上げで話し込んだことを覚えているという。「音楽の話は全くなかった」。話題に上ったのは、当時のアメリカのクリントン政権が進めていた「情報スーパーハイウエー構想」だった。「教授には悔いがあったと思うんです。テクノロジーの進化をもっと見たかったんじゃないでしょうか」

小室さんは2022年に理化学研究所の客員主管研究員となり、人工知能(AI)を使った作曲支援システムの開発に携わっている。それは坂本さんの遺志を受け継いでいるかのようにも思える。「教授は一分一秒を惜しんで音楽を作っていらした。休んじゃおうかなと思っても、もし教授だったらやるだろうなと思って…。それが一つの支えになっています」

▽新しい音を探して

小室哲哉さん(撮影・石阪大輔)

40周年を迎えた難しさもある。「小室さんっぽくない音楽を、という依頼は多分誰もしないでしょうね。僕も、〝僕らしさ〟から外れないようにしていますし、もう外れられないのかもしれないですけど…」と苦笑いを浮かべる。依頼を受けて、喜んでもらえたら「それで十分」と思うことも多い。それでもなお、AIでは作れないような、自分でもどこから出て来たのか分からない新しい曲を作れることが、まれにある。「発見というよりちょっとしたイノベーション。発明みたいなものに憧れていることはもちろんあります」

TMの40周年公演で披露した「Coexistence」はそんな1曲だ。「ツアー中に新たな曲を追加したいと思って、車で移動中にとっさに頭の中で作った。それにしてはすごく良かった。メロディーとか歌詞もいらなくて、それだけで気持ちいい。そういうリフができるのは10年に1曲ぐらいかな」

次々と新しい音楽が生まれ、インターネット上に蓄積されていく現代。AIを使えば、既存のアーティストの作風に似せた音楽だって容易に生成できる。生身のアーティストが新しいことに挑む余地はもはや残されていないのかもしれない。それでも小室さんは新しい音を探している。人間らしく。

外部リンク

- 地震でビル下敷き、妻と長女を亡くした居酒屋店主が、かつて家族で暮らした川崎で再開する「わじまんま」 思い出の腕時計と共に「いつか輪島へ戻る」

- 「棚が倒れて下敷きになっていたら…」揺れに耐え、ゆがんだ突っ張り棒 能登地震で被災して気付いた失敗

- 耐震不足で庁舎取り壊し→スペースが足りない→テレワーク進めるきっかけに! 目標は「4割出勤」、でも大量の公文書や災害対応どうする…期限は2年、達成可能?

- 「五輪史上最難関」と呼ばれるパリのマラソンコース全容は? 市民ランナーの記者が走ってみると…、最大の鍵は過酷なアップダウン攻略

- 習近平氏は「不運な」指導者?方向性見えず、強まる統制 中国分析40年の研究者が抱く危惧【中国の今を語る③】

この記事に関連するニュース

-

TM NETWORKデビュー40周年記念ドキュメンタリー、2025年春公開決定

シネマトゥデイ 映画情報 / 2024年11月22日 18時0分

-

TM NETWORKのドキュメンタリー映画が2025年春公開 小室哲哉が総合演出&音楽監督、サントラ10曲など作曲

映画.com / 2024年11月22日 18時0分

-

小室哲哉さん、「水曜日のカンパネラ」詩羽さんが体験 「没入型音楽体験ミュージアム」

J-CASTトレンド / 2024年10月31日 12時0分

-

没入型音楽体験ミュージアム「MUUUSE(ミューズ)」11月1日(金)開幕。小室哲哉・詩羽・別所哲也がオープニングイベントに登場!「明日からでもすぐライブに取り入れたい没入感」と見どころを語る!

PR TIMES / 2024年10月31日 11時0分

-

没入型音楽体験ミュージアム「MUUUSE(ミューズ)」11月1日(金)開幕。小室哲哉・詩羽・別所哲也がオープニングイベントに登場!「明日からでもすぐライブに取り入れたい没入感」と見どころを語る!

PR TIMES / 2024年10月31日 11時0分

ランキング

-

1池袋暴走事故の飯塚幸三受刑者(93)が死亡 松永拓也さん「後悔や経験の言葉を託された。死を無駄にしたくない」

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年11月25日 11時38分

-

2【スクープ】世耕弘成氏、自らが理事長を務める近畿大学で公益通報されていた 教職員組合が「大学を自身の政治活動に利用、私物化している」と告発

NEWSポストセブン / 2024年11月25日 7時15分

-

3高市早苗氏はいつ「タカ派政治家」になったのか…「ポスト石破」に一番近い女性政治家の"克服すべき弱点"

プレジデントオンライン / 2024年11月25日 8時15分

-

4バイクパーツに「打倒県警」 SNSで集まり少人数ゲリラ化 暴走から空ぶかし「コール」合戦に 急増する騒音通報に沖縄県警「検挙は難しい」理由は

沖縄タイムス+プラス / 2024年11月25日 8時30分

-

5ALS嘱託殺人 被告の医師に2審も懲役18年 大阪高裁が控訴棄却

毎日新聞 / 2024年11月25日 10時51分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください