大阪万博を照らした原子力の灯。「親であり、わが子」だった原発は日本を支え、事故で否定された 「操縦士」が語る激動の半生、2025年の来場者に伝えたい言葉とは

47NEWS / 2024年9月22日 10時0分

1970年8月8日、午前11時20分ごろ。大阪府吹田市の万博会場にある巨大な電光掲示板が光を放ち、こんなメッセージが表示された。「本日、関西電力の美浜発電所から原子力の電気が試送電されてきました」。広場を埋め尽くしていた来場者からは歓声と拍手が自然とわき起こった。

その少し前、約100キロ北東の福井県美浜町にある、関電美浜原発1号機の中央制御室。運転員のリーダーがスイッチをひねる。「ただいま美浜1号機は並列しました」。発電機を送電系統に接続する「並列」を知らせる放送が流れた。その瞬間、関係者と記者団合わせて100人近くが詰めかけた室内は歓喜と安堵(あんど)の声であふれ返った。

原子炉出力担当の稲田仁さんは当時30歳。張り詰めた緊張から解かれて、ようやく息を吐いた。原子炉、タービンに異常はなし。「やっとこの日が来た」。汗でぬれた作業服はまだらに変色していた。背後で見守っていた米国メーカーや関電の幹部らが、誇らしげに握手を交わす。「万博に原子力の灯を」―。この日に向けて毎日唱えてきた合言葉が、ついに現実となった瞬間だった。

美浜1号機から1970年万博会場へと電力が送られる様子(資料提供:関西電力、関西電力創立30周年記念映像「燃える男たちの日々」より)

2度の原爆投下という被爆の歴史を抱えながら、日本は戦後10年で原子力の平和利用へとかじを切った。子どもたちが「鉄腕アトム」の漫画に夢中になり、オイルショックで電力の価値を思い知った時代。東日本大震災がその恐ろしさを突き付けるまで、原子力は国を支える「夢のエネルギー」だった。

関西の人々が不自由なく電気を使えるようにと、ただ原発を動かすことに心血を注いだ美浜1号機の「操縦士」。万博会場を照らした「パイオニア」の1号機を、関係者は「M1」と呼ぶ。2025年、大阪に再びやってくる万博でも、原子力は使われる。激動の半世紀を原発と共に生きた操縦士の一人を訪ねると、万博の来場者に伝えたいという言葉を託された。(共同通信=伊藤怜奈)

▽「憧れの存在」だった海

元関西電力社員の稲田仁さん

昨年12月、私(記者)は香川県の小豆島へ向かっていた。勤務する大阪から、電車と高速艇を乗り継いで4時間弱。島の西部にある土庄港に降り立つと、黒い帽子を目深にかぶった男性が「こっち、こっち」と手を振っていた。

稲田仁さん(84)。鳥取県米子市出身で、1958年、関電に入社した。十数年前に小豆島に土地を購入した理由は「男のロマン」。大阪の自宅と行き来する生活を送る。

シルバーの軽自動車を運転しながら、車窓に見える自分の畑を紹介してくれる。「小豆島は暖かいから。オリーブとレモンをちょっとだけね」。「着いたで」と言われて車を降りると、海が近くて驚いた。小豆島に来たのは初めてなのに、なぜか懐かしい。水平線の先に、高松港から向かってくるフェリーが小さく見えた。

風の音に負けないよう声を張り上げた。「この景色、見覚えあります」。稲田さんから返ってきたのは「美浜やろ」。言葉は続いた。「だからここにしたんや」

私は2019年から3年間、福井県で働いた。3年目は「原発銀座」と呼ばれる県南部が拠点だった。若狭湾のやや東寄りに位置する美浜町の海は不思議と飽きない魅力があり、よく足を運んだ。聞くと、海は内陸部出身の稲田さんにとって「憧れの存在」だという。戦後の貧しい中、父親と貨物列車に揺られて見に行った鳥取県の弓ケ浜が最初の記憶だ。釣りが趣味で、就職後は美浜原発近くの水晶浜沿いに別荘も買った。稲田さんは「20年美浜に住んだから、海がないと駄目になったね」と照れくさそうに教えてくれた。

▽「原子力をやりたいやつはいるか」

アルバムを開く稲田さん

家に入ると、稲田さんはコーヒーと一緒に分厚いアルバムを数冊持ってきた。関電時代の写真や映像をまとめたものだ。「久しぶりに開くわ」。しみじみとアルバムに触れ、ページをめくり始めた。

稲田さんは地元・米子の工業高校で電気学を専攻。高校3年生のとき、同級生と富山県黒部市の関電黒部川第4発電所、通称「くろよん」建設の記録映画を見た。未踏の峡谷にダムを造る世紀の大工事。「自分も一員に」と就職を決めた。

当時、業績が好調だった電力会社の人気はすさまじく、同期は500人ほどいた。初めの3年間は大阪で電柱の点検や修理を担当した。初任給は8500円。下宿代を引けばいくらも残らず、財布の味方は50円のラーメンだった。

原子力の足音が聞こえてきたのは1962年。福井県美浜町に関電の原発が建つことが決まった。ちょうど兵庫県の火力発電所で働いていた頃、上司から呼びかけがあった。「原子力をやりたい気概のあるやつはいるか」。考えるより先に声が出た。「やります」

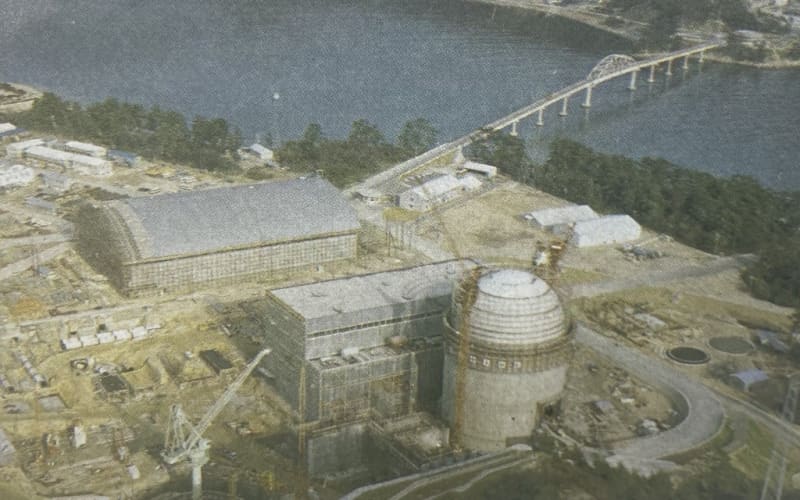

建設中の美浜原発1号機(資料提供:関西電力株式会社、関西電力広報誌「でんきニュース」1990年9月号より)

勤務を命じられた先は、茨城県東海村にある日本原子力研究所(現・日本原子力研究開発機構)敷地内にあった「原子炉研修所」。既に建設が決まっていた美浜1号機(M1)に知識と技術を持ち帰る「M1要員」として、約2年間住み込みで座学と実習に明け暮れた。美浜町沿岸部での建設工事は着々と進み、研修が終わる頃には鉄筋がコンクリートに埋められて見えなくなり、配管を張り巡らせる作業が始まっていた。

配属後は発電所近くのプレハブ小屋に一日中こもり、技術習得のため米国に渡った先輩技術者12人による「鬼の指導」を受けた。テストざんまいのため、連日徹夜。その厳しさから社員らは「鳥小屋」と呼んでいたほどだ。稲田さんは先輩にかみついたこともあったというが、こうも話した。「その背中を見て『やり遂げたい』と強く思った」

1969年には原発の心臓部に当たる原子炉容器が完成。翌年の1月、全体の工事が完了した。大阪万博の開幕は3月に迫っていた。

▽国民に訴えかけた二面性

そして迎えた1970年大阪万博。日本館は日本の過去、現在、未来がテーマだった。科学技術を紹介するエリアには、巨大なタペストリーが掲げられた。「よろこびの塔」には原子力の光が、「かなしみの塔」には原爆によってできるきのこ雲が描かれていた。

初臨界に挑む稲田さん(資料提供:関西電力株式会社、関西電力創立30周年記念映像「燃える男たちの日々」より)

美浜1号機は7月29日に初臨界した。核分裂の連鎖的な反応が一定の割合で続き、送電準備が本格化した。そして8月8日。原子力によって作られた電気が送られてきたと宣言する、華々しい「セレモニー」が催された。万博は原子力の二面性を国民に訴え、未来に向けて前向きな意識を形成する絶好の機会だった。

稲田さんは閉幕間際の初秋に、家族と会場を訪れた。4歳の娘に自慢した。「父さんがここで使われてる電気を作ってるんやで」。混雑でパビリオンはほぼ回れなかったが、熱くほとばしる達成感と誇らしさを胸に、帰路に就いた。

戦時中に生まれた稲田さん。原子力の恐ろしさは胸に刻んでいる。その一方で「理想論でメシは食えない」とも思っていた。被爆者でありながら、中国電力で原発に関わっていた友人もいた。教科書も鉛筆もない戦後の貧しい時代を生きたからこそ、工場を動かし、雇用を生み、人々の生活を豊かにする電力にはあらがえないと思った。ぼんやりとした感覚は、その後起こった2度のオイルショックで確信へと変わった。

資源の乏しい日本で、電力の安定供給を実現させた原発の「パイオニア」M1。運転員たちは配管の点検や修理に昼夜奔走し、トラブルがあれば原因究明に明け暮れる激務の日々を送った。かつて「くろよん」に憧れた稲田さんのように、万博でのセレモニーを見て入社した美浜町出身者もいた。「地元から日本を照らしたい」という一点の曇りもないまなざしをしていた、と稲田さんは振り返る。2010年には関西の電源別需給実績で原子力は全体の44%を占めるまでになっていた。

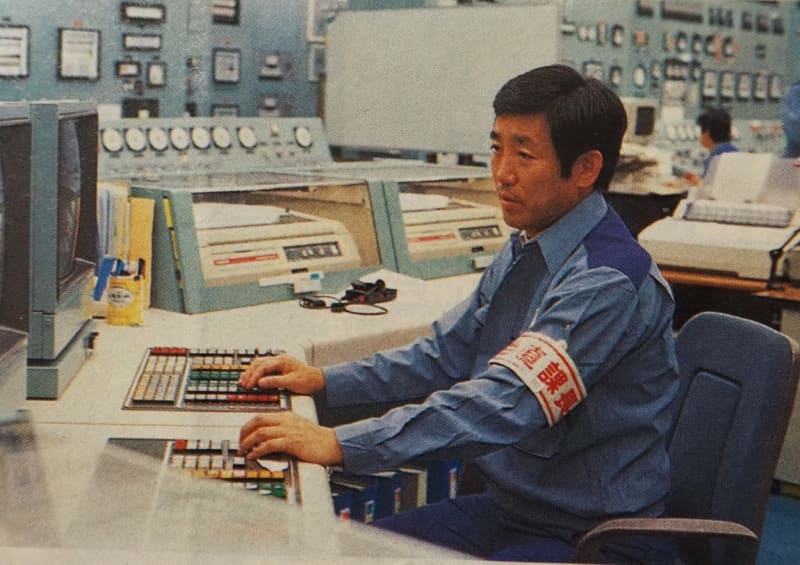

美浜1、2号機の共用中央制御室で働く稲田さん(資料提供:関西電力、「でんきニュース」1990年9月号より)

現場の全員が前を向いていた。「原子力をやるからには世界一になろう」という思いだった。稲田さんはその後関連会社へ出向するまでの約20年間現場で働き、M1に続いて建てられた2号機、3号機でも当直課長などを歴任した。

▽「いらない」と吐き捨てられた

2011年3月11日。稲田さんはテレビに映る東京電力福島第1原発を見て絶句した。「これはあかん」。終日勤務ではなくなっていた稲田さんは、小豆島の家で草刈りをしていた。「一にも二にもまず冷却」「水素が出たら爆発する」。50年近く前、東海村や「鳥小屋」で学んだ基本の「き」が脳裏をよぎった。

当時美浜町で働いていた運転員らによると、事故直後、美浜町にある美浜原発のPR施設には県外から反対派が詰めかけた。「福島みたいなことがあれば、美浜の人もみんな死ぬかもしれんのやぞ」。ののしられ、責められ、「いらない」と吐き捨てられた。そして2015年3月、1、2号機の廃炉が決まった。

廃炉が決まった美浜原発1、2号機

稲田さんは当時を思うと、今でも悔しさで言葉に詰まる。「M1は自分を育ててくれた親であり、大事に育てた子どもでもある。それを取り上げられ、否定された。今までの頑張りは何やったんやと傷ついて、心にぽっかり穴が開いたみたいで…」。関西経済の成長の基盤となり、人々の生活を支え続けてきたという自負に「ばってん」を付けられた気がした。ただ、同時にこうも思った。「ひどい事故や。日本をめちゃくちゃにした」。国に振り回されたと思う半面、自らが安全を信じ、疑わなかったのも事実だった。

▽名もなき人々を思って

福島の事故以降、関電では美浜1号機を含む4基の廃炉が決まり、国の新規制基準をクリアした原発から順次再稼働した。ところが原子力政策の大前提となる、使用済み燃料を再処理する核燃料サイクルは実現の見通しが立たない。最終処分場は立地が決まらず、再処理工場の完成も延期を繰り返す。国は依然として原子力政策を推進するが、現時点では原発が持続可能なエネルギーとは言い切れない状況だ。

美浜1号機の送電開始から55年となる2025年、大阪市の人工島・夢洲(ゆめしま)で再び万博が開かれる。会期中の二酸化炭素排出量ゼロを目指すため、原子力のエネルギーも活用する計画だ。稲田さんは言い切る。「役割や立場が変わったっていい」。そしてこう続けた。「時代は変わる。55年前は、原子力が地球温暖化対策を支えるとは想像もしなかった。どんな形であれ、貢献できるのは喜ばしいことや」。アップデートされた二度目の大阪万博は原則、完全予約制。「今度こそゆっくりパビリオンを見たい」と楽しみにしている。

稲田さんには一つだけ、関西の消費者、そして万博来場者に伝えたいことがあるという。それは「電気は空気ではない」ということだ。何もしなくてもそこにある空気とは違い、コンセントのはるか向こうには、重いまぶたをこすりながら必死に電力をつないでいる人がいる。名前も顔も見えないけれど、「ご苦労さん」という一言を心の中でかけてやってほしいと願う。「汗を流している人が今も美浜にいる。一隅を照らす人たちがいるということを、どうか分かってほしい」

海を指さす稲田仁さん。奥には高松港行きのフェリーが見える

取材を終えた頃、空はあかね色に染まっていた。外でたたずんでいると、稲田さんがオリーブの塩漬けとレモンを3個持たせてくれた。収穫しても販売はせず、家族や親しい友人に贈るという。その中には、東海村で一緒に研修に励んだ他の電力会社の「操縦士」もいるそうだ。研修後はそれぞれの会社が持つ原発に散っていったが、その後も縁が続いている。

土庄港までの車中、稲田さんは照りつける西日に目を細めながらつぶやいた。「原発はわしの人生やな。人生ってもんは振り回されてなんぼや」。私が「楽しかったですか」と問うと、はにかみながらうなずいた。「昭和、平成、令和。食べるものもないときから、よう頑張ってきたなあ」

稲田さんの人生の景色には、いつも海がある。波が高く荒れた日も、静かな「なぎ」の日もあった。この日の瀬戸内海は穏やかに澄んでいて、少し丸まった稲田さんの肩を抱いているように見えた。

外部リンク

この記事に関連するニュース

ランキング

-

1県議会自主解散など要求=維新、兵庫知事選を総括―吉村共同代表

時事通信 / 2024年11月24日 15時35分

-

2ビシネスホテル“強盗” 自称会社員の少年を逮捕 群馬・高崎市

日テレNEWS NNN / 2024年11月24日 13時15分

-

3強盗致傷事件被害品のクレカを受け取った疑いで21歳大学生を追送検…SNSで闇バイトに応募

読売新聞 / 2024年11月24日 16時51分

-

4「“確率”の問題は“数学I”の範囲外」 受験生の指摘で発覚 島根県立大学の入試で出題ミス 島根県出雲市

日本海テレビ / 2024年11月24日 11時51分

-

5党員不適切登録の自民・田畑裕明衆院議員、社員が架空党員にされたか尋ねた社長に「党費はあなたが払ったことにして」

読売新聞 / 2024年11月24日 10時57分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください