「経験」求める総合型選抜は金次第、進む教育格差 家庭環境に関係なく経験を、危機感抱いた学生団体がプロジェクトをスタート

47NEWS / 2025年2月11日 9時30分

多様な背景を持つ学生に門戸を開くはずの大学の総合型選抜(旧AO入試)なのに、経済力がないと試験で求められる「経験談」が得られない。これでは教育格差が進む一方ではないか―。そんな危機感を抱いた学生たちによるNPO法人「BORDER FREE」(東京)が、高校生にカフェを経営してもらい、無償で社会経験を積ませるプロジェクト「ハイスクールカフェ」を始めた。

総合型選抜では「主体性を持って取り組んだ経験」などが問われることが多いが、定番の習い事や留学には費用がかさむ。さらに総合型選抜対策の専門塾も乱立し、受験産業の草刈り場になっている現状がある。(共同通信=武田惇志)

▽肌感覚の経済格差

ハイスクールカフェ参加者の高校生ら(前列)と大学生スタッフ(後列)(BORDER FREE提供)

昨年11月、東京都新宿区のイタリア料理店で、高校2年の杉山のんさん(17)がエプロン姿でソーダやパスタを運んでいた。全て、プロジェクトのメンバーと考案したオリジナルメニューだという。

杉山さんは「BORDER FREE」によるプロジェクトへの参加者募集に応じた一人。理由を聞くと、こう説明してくれた。

「以前から経営に興味がありました。また、裕福な家庭の同級生はよく海外に行って豊かな経験を積んでいる一方、自分はそうじゃない。生徒間にも経済格差があるのを、肌で感じてもいます」

プロジェクトを企画した「BORDER FREE」はこれまで、都内を中心に学習教室などを開いて教育支援を展開してきた団体だ。その過程で、総合型選抜の現状にも意識を向けるようになったという。

BORDER FREEによる学習支援の様子(BORDER FREE提供)

2021年度にAO入試から名称変更された総合型選抜は現在、多くの大学で広がりつつある。選抜方法は多様で、小論文やプレゼンテーション、英検など検定試験の成績提示などがあるほか、大学入学共通テストを課す大学もある。高校時代の経験が問われるのは、主に小論文やプレゼンテーションの場だ。

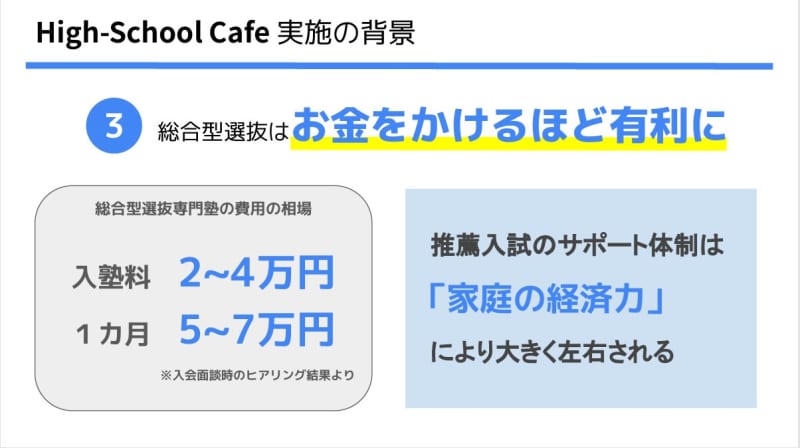

BORDER FREEによるプレゼンテーション資料の抜粋

総合型選抜対策の専門塾も乱立する。「BORDER FREE」による調査では、入塾料で2万~4万円、月額では5万~7万円ほどが相場だという。

▽危機感

高校生にカフェを経営してもらうプロジェクトについて説明する早稲田大2年の小島慶久さん=2024年11月3日、東京都新宿区

「総合型選抜は現状、教育格差が拡大する温床になっているのではないか?」。そんな危機感を抱いたのが、「BORDER FREE」メンバーで早稲田大2年の小島慶久さん(20)だった。

そこで思いついたのが、カフェのメニュー開発から価格設定、広報、収益予測なども自ら手がける本格的な経営体験だ。小島さんらは約1カ月かけて、協力してくれる店舗を探した。新宿区の飲食店が企画趣旨に共鳴し、3カ月間、各日曜日に店舗を無償で貸し出してくれることになった。

小島さんらがプロジェクトへの参加者をSNSなどで募集すると、高校生10人から応募があった。そこで、2グループに分かれて働き、売り上げを競争するルールにした。売り上げは「BORDER FREE」に寄付する仕組みだ。

小島さんは言う。「多様性を担保できる総合型選抜の良さはそのままに、生徒の家庭にお金がないと多様な経験が得られないような現状を変えたいと思いました。2025年以降もぜひ続けていきたいです」

彼らはさらに、これまで展開していたオンライン個別指導のサービス内で、総合型選抜対策の授業をスタートさせた。「経営体験などで得た経験を言語化し、大学合格までサポートしたい」としている。

▽現代型教育のコスト

リモート取材に応じる澤田教授

そもそもなぜ総合型選抜が生まれ、全国の大学に広まるようになったのか。上智大の澤田稔教授(教育学)は次のように説明する。

「こうした入試の背景にある教育改革動向は先進国共通で、日本では『生きる力』が強調された1996年の中央教育審議会の答申に表れています。これは教育界と産業界の共通認識として、専門家でさえ容易に正解を示せない課題が多くあること、現在重要とされている知識が将来においても重要とされる保証がないこと、パソコンなどの普及で知識の詰め込みよりも情報の真偽を見抜いて活用できることが重要になってきたこと、などがあったためです。生徒に能動的な学習を求める『アクティブラーニング』もこの流れで生まれました」

澤田教授は、上位からの指示を忠実に守る労働者が大量に必要とされた時代に比べ、現代では、いかに付加価値を生み出すことができるかが問われるようになったと指摘する。そのため、知識量が優先される一般入試は教育改革の方向性とずれが生じるようになり、総合型選抜が広まるようになった。

しかし、アクティブラーニングや総合型選抜は生徒個人の特性に合わせる必要があり、教師一人が多人数の生徒を相手にできる従来の詰め込み型教育と比べ、コストがかかる傾向があるという。

「結果的に、経済的に豊かでない家庭の生徒が割を食う構造になってしまいやすい。その点で、『BORDER FREE』のような取り組みは重要と言えるのではないでしょうか」

▽根本的な問い

大学入学共通テストに臨む受験生=1月18日、東京都文京区の東京大

そもそも教育格差問題は今に始まったことではない点にも留意すべきだと澤田教授は言う。

「教育社会学の研究で明らかになっていますが、家庭における格差の再生産は戦後からずっとありました。東京大に入る学生の親が高年収というケースは珍しくないわけです。また経済的格差に加え、首都圏出身者と地方出身者の間にも格差があります。たとえば都内の私大では、首都圏の中高私立一貫校出身者が小さくないウエートを占めています」

こうした格差の問題を意識する生徒が総合型選抜を利用し、チャンスをつかんで大学教育を受けられるようになれば、将来的な格差是正に資する可能性がある。だがその一方で、求められる人材になろうと意識し、適応しようとしすぎることには注意する必要があるという。

BORDER FREEによる学習支援の様子(BORDER FREE提供)

「現在の教育改革が、産業界が望むようなイノベーションを起こせる21世紀型の労働者を養成することに傾き、必ずしも批判的市民の育成にはつながらないという危険性もあります。必要とされるモデルに過剰に適応すればするほど、現状に対し無批判になって格差の再生産につながってしまう恐れもあるのです。そもそも“有能さ”や“学力”とは何か。改めて、そうした根本的な問いを考えていく必要があるのではないでしょうか」

* *

記事の感想や情報提供を募集しております。こちらにお寄せください。

shuzai.information@kyodonews.jp

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

総合型選抜専門ブルーアカデミーの春季講習|この春で合格へのスタートダッシュを切ろう

PR TIMES / 2025年2月10日 10時15分

-

【今話題のEQAOが書籍を出版!】『総合型選抜時代』--EQAO教育グループが初の書籍を刊行!Amazonで2月12日オンライン版、2月17日紙媒体販売開始!総合型選抜のコツがこの一冊に!

PR TIMES / 2025年2月2日 16時15分

-

株式会社EQAO教育グループ × 一般社団法人ネクスト・イノベーション 提携決定!スポーツと教育の融合で新たな未来を創るスポーツと教育の新時代!次世代を担う子どもたちに無限の可能性を提供

PR TIMES / 2025年1月31日 9時45分

-

株式会社EQAO教育グループ 代表・玉村ナオが「社長ファイトクラブ」に出演決定!教育業界の革命児がビジネスの極意を語る!

PR TIMES / 2025年1月30日 19時15分

-

【エデュケーショナルネットワーク】学習塾における生徒の大学入試傾向・指導状況をアンケート調査

PR TIMES / 2025年1月15日 10時0分

ランキング

-

1石破・トランプ会談「成功」評価に欠ける重要視点 目先の問題は回避されたが100点満点ではない

東洋経済オンライン / 2025年2月11日 7時0分

-

2駅員が声かけた男が刃物取り出し暴れる、銃刀法違反容疑で現行犯逮捕…京都のJR祝園駅

読売新聞 / 2025年2月11日 9時57分

-

3「おじさんに殴られた」スナックの客同士が喧嘩 45歳男性の顔面を殴ったとして84歳の男を逮捕「なんで俺が逮捕されるんだ」

北海道放送 / 2025年2月11日 10時17分

-

4妻の遺体を遺棄か 35歳男を逮捕 遺体は未発見「何もいいたくない」と供述

産経ニュース / 2025年2月11日 13時4分

-

5宅配業者装い・・・女性宅に侵入し暴行の疑い 福岡市中央区職員の男を逮捕 「覚えていない」と否認

FBS福岡放送ニュース / 2025年2月11日 5時53分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください