モデルは軍服?消えゆく「学ラン・セーラー服」 制服廃止運動も起きた戦後までを振り返る

オールアバウト / 2024年5月28日 20時45分

現在、日本の多くの中高生が着用する学校制服。制服が始まった明治期から、制服の持つ意味や素材が大きく変化していく戦後までを振り返ってみましょう。

現在、日本の多くの中高生が着用する学校制服は、明治から始まり、戦後、平成、令和と進化してきました。

その姿は、まさに社会を映す鏡。今や姿を消しつつある「学ラン」や「セーラー服」の始まりから、制服の持つ意味や素材が大きく変化していく戦後までを振り返ってみましょう。

“権威”の象徴だった制服。「詰襟」や「セーラー服」の始まりは?

洋装の学校制服は、男子は1879年(明治12)の学習院、女子は1919年(大正8)山脇学園などから始まります。

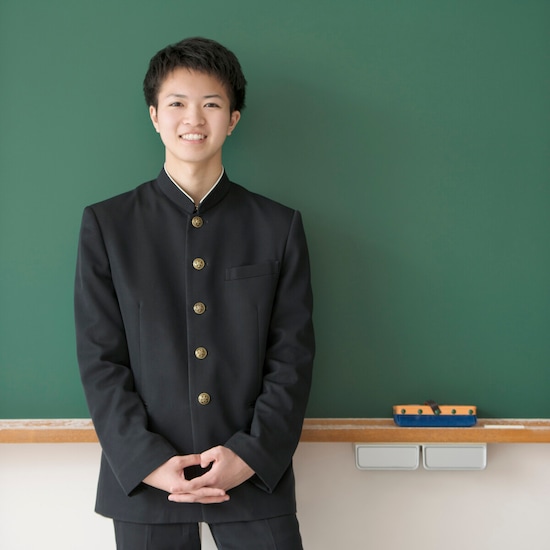

当時、男子の制服の多くは、詰襟(つめえり)型。特に1886年(明治19)に採用された帝国大学の制服は、金ボタン式詰襟の始まりといわれています。お手本は、陸軍の制服でした。

皇族や華族の子弟のための学校である学習院、唯一の大学であった帝国大学から率先して制服が導入されていることからもわかるように、男子の制服は、権威や近代教育の象徴でもありました。

女子については、1920年代から洋装制服を取り入れる高等女学校が増えてきました。大人気となったセーラー服を筆頭に、ワンピース、ジャンパースカートなどがありました。

当時、高等女学校に進めるのはごくわずかであったため、生徒(現在の女子中高生にあたる)は、人々の興味を引く存在でした。学力と経済力のほか、「女子にも教育を受けさせよう」という家族や周囲の理解がなくては進学できませんでしたから、恵まれていたことは確かです。

逆に「女のくせに生意気だ」という目で見られることも珍しくはなく、良くも悪くも注目を集めていたのです。

けれどもその後、旧制中学校や高等女学校への進学率が上がるにつれて、権威の象徴でもあり、特別な存在であった洋装の学校制服は、次第に一般的になっていきます。

戦後“平等“の象徴へ移行するも、「制服廃止」の運動も

第二次世界大戦後には、義務教育が6年から9年に延長され、中学校が誕生します。旧制中学校と高等女学校は高等学校へと改変されました。1960年代には、全国で多くの中学校が制服を導入します。男子は詰襟、女子はセーラー服を中心とし、ジャンパースカート、ワンピースなどが選ばれています。

社会が豊かになるにつれ、生徒の服装が派手になったり格差が生じたりして、学校側でなんらかの対応をする必要があったからです。

また制服が、貧富や身分の差は関係なく学ぶことができる「平等」を表すものとなったことも意味します。

そんな流れの中で注目したいのが、1960年代末の「制服廃止」の動きです。学生運動が社会問題になっていたころ、高校でも、全国的に高校闘争が起こっていました。

当時、高校生が訴えていたのは、校則の撤廃や政治活動の認可、ベトナム戦争反対など。

制服については、束縛、軍国主義や画一化を連想するものとして、自由化が求められました。実際に、高校闘争により、多くの公立高校で制服が廃止されています。

学校制服は、たった100年足らずの間に、権威から平等、管理の象徴へと移り変わっていったのです。「平等」「管理」という面は、今も変わりないのかもしれません。

制服の素材も変化! 高級・安価で丈夫を経てエコ素材へ

制服における変化は、その意味だけではありません。素材もかなり変わっています。たとえば、制服が特権的なものであったころの素材は高価な毛織物で、学生たちは注文服として各自仕立てていました。

また中高生の制服ではありませんが、大正時代の終わり頃には、安価な木綿の制服が大量生産できるようになり、小学校の男子児童に着用されています。

戦時中に、輸入が難しくなった綿や羊毛の代用品として使われたのが、パルプを原料とする繊維であるスフ(ステープル・ファイバー)。

けれどもスフは、耐久性がなく、生徒にもその家族にも大変不評だったようです。NHK連続テレビ小説「とと姉ちゃん」でも、「貧相な化学繊維」と酷評されていました。

戦後は、経済成長とともに開発が進んだ化学繊維を使った、丈夫な制服が大量生産できるようになりました。

政府の繊維産業推進政策の一環として、制服の生産拡大に力が入れられ、学校が制服を導入しやすい状況になったことへの指摘もあります(*)。

そして現在、多くのメーカーでサスティナブルな取り組みが行われています。たとえば、トンボの制服は、原油使用料が抑えられているのですが、これは、主にペットボトルを原料とした再生ポリエステルを使用しているためだそうです。

また大手素材メーカー・日本毛織(通称ニッケ)と駒場学園高等学校は、「循環型制服プロジェクト」を行っています。卒業生から譲り受けたウール混の制服を繊維の状態まで戻し、その繊維から生地を製織、新たな制服に再生させます。

生徒たちが主体となってこのプロジェクトに関わることで、衣類の大量生産・大量消費に伴う環境負担の問題解決に、自分たちも貢献できることを実感するという狙いもあるそうです。

このように制服は、その時々の教育観を始めとするものの考え方、社会情勢、技術や産業など、多くの事象が反映され、変化してきました。

<参考>

*:馬場まみ「戦後日本における学校制服の普及過程とその役割」『日本家政学会誌』Vol.60 No.8、2009

(文:高橋 真生(子育て・教育ガイド))

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

共学校にも実社会にも潜む「男子校の亡霊」とは 男子校を潰しても男女平等にはならないワケ

東洋経済オンライン / 2024年6月7日 11時30分

-

制服のモデルチェンジ2年連続700件超!でもまだ「着られない」生徒が…。私服との「選択制」必要

オールアバウト / 2024年6月4日 21時15分

-

男子の「腰パン」、アムラー全盛期のコギャルから「韓国っぽJK」まで平成→令和の制服着崩し事情

オールアバウト / 2024年5月31日 21時50分

-

ブラック校則のルーツ!? 校内暴力全盛期の“ツッパリ・ヤンキーブーム”から「制服」の今をひもとく

オールアバウト / 2024年5月30日 21時50分

-

新入学中高生の保護者1,800人に聞いた「購入制服の家庭洗濯可否」、「家庭の洗濯機で洗える」が半数以上、4人に1人は「わからない」と回答

PR TIMES / 2024年5月28日 11時0分

ランキング

-

1食欲なし、足のむくみは心臓がやられている可能性…「大病の予兆」見分け方のコツは遠い場所に出る危険サイン

プレジデントオンライン / 2024年6月23日 6時15分

-

2インバウンドに沸く「お台場フードコート」の現在 外国人目線の「ザ・日本食」が集まる施設だ

東洋経済オンライン / 2024年6月23日 12時30分

-

3〈月収43万円〉の定年サラリーマン〈退職金1,500万円〉を元金に、長年の夢だった「カフェ」をオープン!感無量もわずか8ヵ月で閉店、500万円の借金を負った「残念な理由」

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月22日 10時15分

-

4「イオンや業スーの激安そうめんはマズい」が覆る!驚くほどおいしくなる3つのコツ

女子SPA! / 2024年6月23日 8時46分

-

56歳未満の女児を脳死判定、心臓や腎臓を提供へ…松戸市立総合医療センター

読売新聞 / 2024年6月23日 19時2分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください