【PISA2022】日本は“世界トップレベル”に異論あり!? 実は学力が上がったわけではなかった衝撃事実

オールアバウト / 2024年5月30日 20時50分

2023年末に公表された「PISA2022」、領域によっては過去最高順位と報道された一方で、詳細を分析してみると意外なことがわかりました。それは前回の「PISA2018」が過去最低で、今回はそこからやや回復しただけだったというもの。

3領域全てで“世界トップレベル”と報道された「PISA2022」だが……

PISAは、正式名称「Programme for International Student Assessment(生徒の学習到達度調査)」の略称で知られる、OECD(経済協力開発機構)が進めている国際的な学力調査。義務教育の修了する15歳を対象に「読解力」「数学的リテラシー」「科学的リテラシー」の3領域での学力を測っています。例年3年おきに実施されるのですが、新型コロナが世界的に大流行したため、2021年の予定が一年延期されて、2022年の実施となっています。

2023年末に結果発表された「PISA2022」では、参加国81カ国中、日本は「読解力」が3位(2018年は15位)、「数学リテラシー」が5位(同6位)、「科学リテラシー」が2位(同5位)という好成績を残しました。

3領域とも、比較可能ななかで過去最高かそれに並ぶ順位だったのです。

とはいえ、PISAは「読解力(PISA2000)」「数学的リテラシー(PISA2003)」「科学的リテラシー(PISA2006)」の順で重点的に調査しているため、開始当初と結果と単純比較ができるわけではありません。

実は、調査開始当初の2000年は「数学的リテラシー」が1位、「科学的リテラシー」は2位だったので、これらの年と比較すると少なくとも「数学的リテラシー」は、今回の結果が過去最高順位というわけではないということがわかります。

それでも前回の「PISA2018」に比べたら、順位が回復したようには見える日本の「PISA2022」。やはり喜んでいい結果なのでしょうか。詳細を分析してみると意外な事実がわかりました。

世界的な規模で「学力低下」が起こっている

これはあまり知られていないのですが、読解力は2000年のOECD平均を500点、数学的リテラシーは2003年のOECD平均を500点、 科学的リテラシーは2006年のOECD平均を500点としています。中心分野それぞれの開始年におけるOECD加盟国の平均が500点になるように調整された得点を使っているのです。こうして算出されている2012年以降OECD加盟国の平均得点は、PISA2012→PISA2015→PISA2018→PISA2022の順に、「読解力」は496点→493点→487点→476点、「数学的リテラシー」は494点→490点→489点→472点、「科学的リテラシー」は501点→493点→489点→485点と、3つの領域すべてで一貫して下がり続けていることがわかります。

つまり、世界的な規模で「学力低下」が起こっているのです。そうなるとOECD加盟国の平均得点が下がったため、その結果、日本は押し出される形で順位が上がっただけという可能性が出てきました。これを別の角度で検証するため、もう少し詳しく調べてみました。

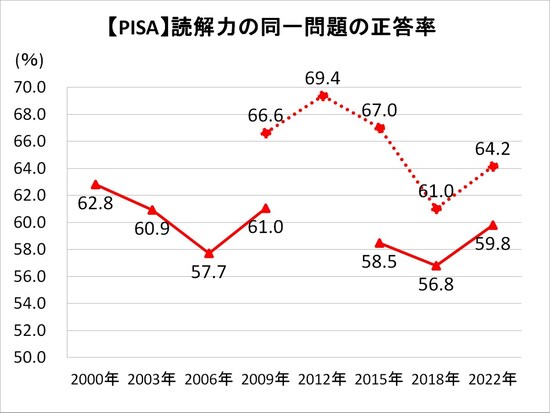

同一問題の正答率から判明した「PISA2018」が過去最低だった可能性

PISAでは、実施年をまたいで得点の比較ができるように、いくつか同じ問題(同一問題)が出題されています。

これによると「読解力」は、2009年から2022年の間で比較できる同一問題の正答率は「61.0~69.4%」の間で推移しており、最も高かったのはPISA2012(69.4%)で、最も低かったのがPISA2018(61.0%)でした。

また、2000年から2022年の間で比較できる同一問題(ただしPISA2012は出題なし)の正答率は「56.8~62.8%」の間で推移しており、やはり最も低かったのはPISA2018(56.8%)でした(「生きるための知識と技能8 OECD生徒の学習到達度調査」明石書店より算出)。

ちなみにこのような傾向は、「数学的リテラシー」「科学的リテラシー」でも見られました。つまり、日本の学力はPISA2012がピークでPISA2018が最も悪かったのです。PISA2022では、やや回復傾向が見られたというのが本当のところのようです。

背景には「スマホの普及」による世界的な学力低下?

そこで疑問なのが、世界的には2012年以降、学力低下が続いていることと、日本も同様な傾向にありながら2022年だけ持ち直していることです。まずは、2012年以降の得点低下の原因ですが、これは恐らく「スマートフォンの普及」が背景にあると考えられます。スマホが登場以来、特に日本では2011年以降、急速に普及しました。これは世界的にも同様なはずです。

PISA2012の調査時点では、まだその影響も軽微だったかもしれませんが、年を追うごとに勉強をせずスマホに没頭する生徒が増えたと推測できます。その結果、世界的な規模で学力低下が起こっているとしたら納得がいきます。

次に、日本が持ち直している理由ですが、これはまだまだ記憶に新しい2020年のコロナ禍による学校の「一斉休校」の影響が考えられます。確かに、この間の学校の対応には賛否両論ありましたが、世界的に見れば一斉休校の期間が比較的短かったこと、そして、課題の配布や分散登校など学校独自の工夫や対応があったことなどが理由に挙げられます。

少なくとも日本では、学校に行けないから学べないのではなく、行けなくても学べる方法を模索する姿勢が見られました。いずれにしても、一斉休校による影響は総じて小さかったことがPISA2022でも報告されています。

また、日本ではこの間、無料で授業動画が公開されたり学習アプリが広まったりしました。このように、スマホを娯楽や暇つぶしにだけ使うのでなく、勉強にも活かそうという機運が高まったことも関係しているでしょう。確かにスマホにはデメリットはありますが、メリットを活かすことも大切だということを認識させられました。

今回のPISAの結果はこのような「学びに対する姿勢」が明暗を分けたといえるかもしれません。

(文:伊藤 敏雄(学習・受験ガイド))

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

研究支援エナゴ、研究者たちの言葉を届けるウェブサイト「Share Your Story」をローンチ

PR TIMES / 2024年6月18日 10時30分

-

学力テスト結果、7月29日公表 文科省、小6と中3全員対象

共同通信 / 2024年6月17日 16時41分

-

日本女性の4人に1人が産まずに生涯を終える…「うまずして何が女性か」発言がそもそも成立しない世界一少子化

プレジデントオンライン / 2024年6月14日 10時15分

-

日本人の幸福度は「世界ワースト3」、子どもは「ワースト2」…"人並みに"という幸せになれない残念な国民性

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 10時15分

-

DC加入者の金融リテラシーを高めるための効果的な継続教育とは?

Finasee / 2024年5月29日 11時0分

ランキング

-

1要注意!認知症・がんリスクが高まる「睡眠負債」とは?危険度チェックと熟睡するコツ8【医師解説】

ハルメク365 / 2024年6月17日 18時50分

-

2生きてたよ… 絶滅危惧の「ロータリーエンジン」パトカー発見! 注目度バツグンだけどパトカーとしては致命的!?

乗りものニュース / 2024年6月18日 8時42分

-

3『虎に翼』は歴代最高の朝ドラになりつつある…ドラマ偏愛ライターが選ぶ「前半戦名場面ランキング」

プレジデントオンライン / 2024年6月18日 7時15分

-

4「niko and ...」カフェ事業が人気急上昇の必然 苦節10年で黒字に転換 、平日でも活況に

東洋経済オンライン / 2024年6月18日 13時0分

-

5【ドライバー必見】夏の駐車時、車内温度を最も早く下げる方法は? - JAFが検証

マイナビニュース / 2024年6月18日 13時16分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください