65歳以上で働くなら知っておきたい「シニアが得する制度」って?

オールアバウト / 2024年6月25日 8時10分

今、雇用保険や健康保険の改正が相次いでいます。今回は、特に65歳以上の方に知っていただきたい制度をご紹介します。

今、雇用保険や健康保険の改正が相次いでいます。これらの改正は、現役世代はもちろん、シニア層の働き方を支援する見直しも多く含まれています。今回は、特に65歳以上の方に知っていただきたい制度をご紹介します。

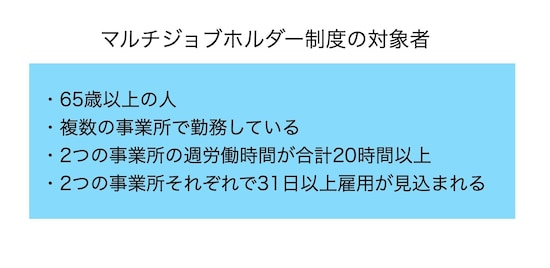

「マルチジョブホルダー制度」掛け持ちで働く65歳以上の方は確認を

まずは、雇用保険からみてみましょう。大きなトピックとしては、2022年1月にスタートした、65歳以上の方を対象とした「マルチジョブホルダー制度」が挙げられます。

これまで雇用保険に加入するには、1つの事業所で「1週間の所定労働時間20時間以上」、「31日以上の雇用見込み」といった条件を満たす必要がありました。

新設された「マルチジョブホルダー制度」では、2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の週労働時間を合計して、20時間以上、2つの事業所のそれぞれで31日以上雇用が見込まれる場合は、雇用保険へ加入できるようになったのです。

総務省統計局の調査によると(※)、65歳以上の就業者数は増え続けており、短時間労働で複数の勤務先を掛け持ちする傾向があるとのこと。

非正規雇用として複数の企業に採用され、雇用保険に加入していない方は、新設された「マルチジョブホルダー制度」によって、雇用保険に加入し、失業や介護などの休業に備えられるようになりました。

雇用保険からは、65歳以上の求職者にも給付がある

雇用保険に加入すると、目先の保険料は発生するものの、メリットも数多くあります。

雇用保険といえば、やはり失業した際の給付「失業手当(基本手当)」がよく知られています。以前は、失業した際の手当は「失業手当(基本手当)」のみで、65歳未満の方しか受け取れませんでした。しかし、現在は、65歳以上の方も失業した際は「高年齢求職者給付金」という手当が受け取れます(※)。

高年齢求職者給付金は、被保険者期間が1年未満であれば退職時の賃金を基に計算した基本手当の30日分、被保険者期間が1年以上なら50日分の一時金が支給されます。

基本手当の日額は、原則として離職前の6カ月間に支払われた賃金の総額を180で割った金額の50%~80%です。

たとえば、1年以上勤務しており、離職前6カ月の賃金総額が180万円(月収30万円)だった場合、30万1800円の給付金が受け取れます。

この給付は全額が一時金方式で給付されるため、年金を受け取りながら、手当を受け取ることができます。

(※)離職前1年間に通算6カ月以上雇用保険に加入している必要があります

介護休業の際にも給付あり

家族の介護が必要になり、介護休業を取得した際には、雇用保険から「介護休業給付金」が受け取れます。給付金の金額は、休業前の賃金の67%で、対象となる家族1人につき最大3回・通算93日分、受け取れます。

「マルチジョブホルダー制度」で雇用保険に加入している場合は、2つの事業所でそれぞれ介護休業の条件を満たし、2カ所を同時に休む必要があります。

スキルアップを目指す人を対象に給付金がもらえる

その他、雇用保険に加入しているとスキルアップを目指す人を対象とした「教育訓練給付制度」も利用できます。これは厚生労働省が指定している資格取得の講座を受講すると、かかった費用の一部が補助されるというもの。

給付金は3種類あり、簿記や中小企業診断士などの資格講座が対象となる「一般教育訓練給付」は受講費の20%(上限10万円)、社会保険労務士や税理士といった資格が対象の「特定一般教育訓練給付」は40%(上限20万円)、介護福祉士やITSSレベル3以上のIT関係の資格が対象の「専門実践教育訓練給付」は70%(年間上限56万円/最長4年間)が支給されます。

※受講する講座によっては、給付率が違います

このように、雇用保険に加入すると保険料を支払う必要はあるものの、多くのメリットもあるのですね。

自分でハローワークに申請する必要あり

1点注意したいことは、マルチジョブホルダー制度では、自分で申請の手続きをする必要があるということ。手順としては、自分で条件を満たす事業所を2つ選び、必要書類に本人と事業主がそれぞれ記入します。その他、雇用の事実を確認できる「雇用契約書」「出勤簿」を用意し、自分の住む地域を管轄するハローワークに自分で書類を提出します。

申請したその日から雇用保険の被保険者となりますが、さかのぼって被保険者期間を拡大することはできません。対象となる方は、早めに申請しましょう。

健康保険の傷病手当金、見直しで利用柔軟に

最後に、健康保険に関する改正を2点ご紹介しましょう。2022年の改正ということで、まだご存じでない方も多いかもしれません。1点目は健康保険の「傷病手当金」の見直しです。傷病手当金は、会社員として働く人が、病気やけがで休業する際に支給される制度です。働けなくなった日の4日目から、給与の3分の2に相当する額が支給されます。

これまで、傷病手当金の支給期間は、「開始日」から数えて「1年6カ月を超えない期間」でした。

2022年1月からは、出勤などに伴い不支給となった期間がある場合、その分を延長して、「通算」で1年6カ月分受けられるようになりました。

すでに支給が始まっている人も、2021年末時点で1年6カ月に達していなければ、残りの期間が通算化されます。これによって、何らかの治療を続けながら働いている人も、それぞれの治療のスケジュールに合わせて、柔軟に傷病手当金を利用できるようになるでしょう。

「任意継続」も見直しで、いつでも脱退可能に

2点目は「任意継続被保険者制度」の見直しです。会社を退職すると、「任意継続被保険者制度」として前の勤務先の健康保険に加入するか、前年の所得で保険料が決まる「国民健康保険」のどちらに加入するかを選ぶことになります。

「国民健康保険」への加入を選ぶと、退職前の給与が反映され、保険料が大きく増えるため、任意継続を選ぶ人が多いのが現状です。ただ、退職してから2年目以降は所得が減り、国民健康保険の保険料も下がることが予想されます。

これまでは、原則として任意継続で加入した健康保険は、2年間脱退することはできませんでした。しかし、2022年1月からは、加入期間が2年未満でも任意で脱退できるようになりました。つまり、退職した1年後の時点で、どちらの健康保険に加入するか、選ぶことができるようになったのですね。

いかがでしたでしょうか。

社会保険制度は、その時々の社会に則して、改正されていきます。今後は、シニア層が働きやすくなるような改正が行われることが予想されます。定期的にチェックしておきましょう。

文:井戸 美枝(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)

関西と東京に事務所を持つ、CFP・社会保険労務士。経済エッセイストとしても活動し、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。講演や執筆、テレビ、ラジオなどにも多数出演。

(文:井戸 美枝(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

親父、もう辞めれば?…年収380万円の64歳“窓際サラリーマン”、33歳長男のひと言に激怒→感謝して「定年直前」に退職した理由【CFPの助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月25日 11時15分

-

61歳、年収300万円程度で契約社員。65歳になる1カ月前に辞めて年金と失業保険をもらいたいのです

オールアバウト / 2024年6月22日 20時30分

-

額面から手取りを計算するには?月給・年収からのシミュレーションも紹介!

楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2024年6月19日 10時0分

-

毎日「タイムカード」を切ってからの残業に限界!「退職後の生活費」が不安な場合に受けられる支援とは?「未払い残業代」の請求についても解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月8日 2時10分

-

70歳男性で厚生年金に入っている会社員。退職すると高年齢求職者給付金を一括で受け取れる?

オールアバウト / 2024年6月2日 8時10分

ランキング

-

1約300万円の「エヴァ」巨大フィギュア、発売中止 発送予定から“2年後に”告知と謝罪

ねとらぼ / 2024年6月28日 20時35分

-

2初めての刺青は「中学時代」。離婚3回、4児のシングルマザーがたどり着いた“幸せ”の境地

日刊SPA! / 2024年6月28日 8時54分

-

3「虎に翼」"振り切りキャラ"で異例ヒットの背景 王道じゃない異色の朝ドラ、なぜウケた?

東洋経済オンライン / 2024年6月28日 11時0分

-

4ラブホ清掃員が見た客室の“地獄絵図”。風呂場のドアを開けると「“事件”だと思った」

日刊SPA! / 2024年6月28日 15時53分

-

5トヨタ「プリウスα」なぜ消滅? 「復活」の可能性はある? “ちょうどイイサイズ”に3列シート装備で「画期的」だったのに… 1世代限りで生産終了した理由は

くるまのニュース / 2024年6月28日 20時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください