電帳法対応でやることが増えた! 人手をかけずに効率化した4社の事例

ASCII.jp / 2022年9月26日 9時0分

改正電帳法による電子データ保存の宥恕期間終了まで、あと1年あまりとなった9月、ユーザックシステムとコクヨがオンラインセミナーを共同開催。両社のエキスパートが、企業が取り扱う帳票類の電子データ保存について、対応方法や自動化の指針を説明した。本記事では、そのなかからユーザックシステムの講演内容を報告する。

取引データの電子保存の宥恕期間終了まで、約1年

2021年3月に改正された電子帳簿保存法(電帳法)では、国税にかかわる電子取引書類の電子データの保存が義務付けられた。ただし、当初施行予定の2022年1月では間に合わない企業が多いと想定され、2年間の宥恕(ゆうじょ)期限(=電子化の猶予期限)が設定された。その宥恕期限も2023年12月いっぱいで切れ、2024年1月からは取引に関する全ての書類(帳簿や請求書、領収書など)を電子データで保存しなければならない。

宥恕期限が約1年後に迫り、企業の対応が急がれるが、遅れが目立っている。ユーザックシステム RPAカスタマーサクセス部の渡辺大輔氏は、「企業からは、『対応準備はしているが、本当に実現可能なのか』『対応後の業務はどんな流れになるか』といった声をいただく」という。渡辺氏は本講演で、電帳法対応をどうやってスタートさせるべきか、また業務改善のステップ、導入後の業務のイメージはどうなるかを、事例とともに紹介した。

渡辺氏は最初に、改正された電子帳簿保存法の内容を説明した。2022年1月に改正された同法では、帳簿保存のための条件が緩和された要件と、強化された要件がある。要件緩和では、電子帳簿の保存について税務署長などの承認制度がなくなることで、会計ソフトなどでの保存が可能になり、紙書類のスキャナ保存の際にタイムスタンプの付与が必要なくなった。これらの改正は2022年1月からすでに施行されている。

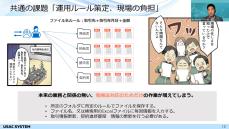

一方、外部からメール添付などで送られてきた電子取引書類の保存要件は強化される。従来は可能だったプリントアウトした紙の保存はできなくなり、電子データのまま、保存、管理することが求められる。ここが2024年1月までの宥恕期間が設けられている項目である。

取引データの電子保存には、二つの強化ポイントがある。1点目は「真実性の要件」で、保存したデータの改ざんや削除ができない仕組みを施す必要がある。「真実性は、タイムスタンプの付与ができるなど、一般財団法人日本データ通信協会(JIIMA)の認証を受けたシステムを使えば要件を満たすことができる」(渡辺氏)

2点目は「可視性の要件」で、税務署などの求めに応じて、取引日、取引先、金額で検索ができることが義務化される。金額は範囲の指定ができること、また、二つ以上の任意の項目を組み合わせて検索できることが条件だ。「ここが少しやっかいで、どうすれば法改正に対応できるのかわからない企業が多い」(渡辺氏)

いくら法律対応でも業務の追加は避けたい

電子取引に関する書類とは、金額が書かれている書類で電子的にやりとりされているものは全てが該当する。そのため非常に種類が多く、やりとりの方法や保存場所も多岐にわたる。国税庁のホームページに記載されている一問一答の例では、電子取引データについて保存場所や管理方法、改ざん防止の措置が複数混在してもそれ自体は問題ないとされている。

ただし、電子取引データを分かれた場所に保存しても、必要に応じて検索できるようにしておくことが必要である。「実態としては複数の保存方法にならざるを得ないケースがほとんどだ。この例をはじめ国税庁のホームページは内容が充実しているので一度見てみてほしい」(渡辺氏)

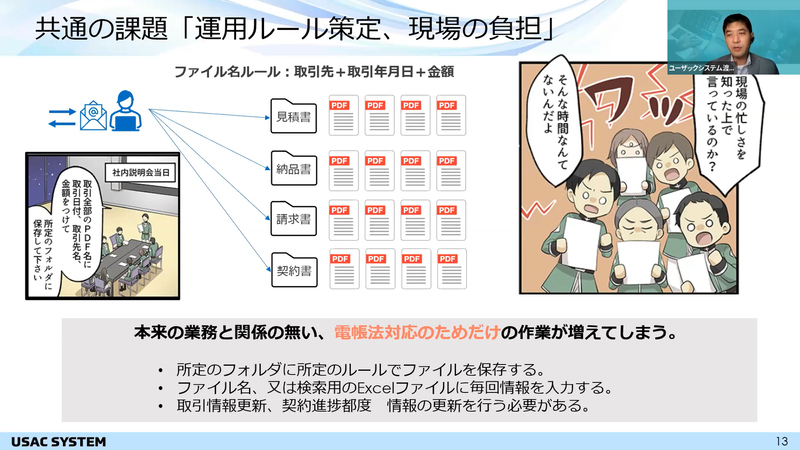

改正電帳法に対応するために、企業の現場が直面する大きな課題の一つが、この検索性の確保である。例えば日々取引先から受け取る取引データをPDFにして、請求書、見積書などに分類して保存する際に、検索条件をどうやって設定するかが問題だ。保存するデータの一つひとつに、検索キーを付加したり、保存するフォルダを分けたりする作業を人手で行うのは、非常に負担が大きいからだ。法律対応とはいえ、電帳法に対応するためだけに新たな作業を追加するのは勘弁してほしいというのが、現場の本音だろう。

そこで、いかに現場の負担を減らして、業務の効率化を図りながら法律への対応も実現するかが問われている。渡辺氏は、同社が開発したRPA製品を使った電帳法対応業務の自動化事例を4件紹介した。

RPAで電帳法対応業務を自動化した企業の事例

高田機工は、電子データの保存に課題を抱えていた。銀行との取引に関して、ファームバンキングのデータ、手数料、振り込み明細のデータなどがあり、従来それらを紙に出力して保存していた。また取引先への支払通知は、支払通知書をファイル添付してメールで送信することで業務が終了していた。電帳法に対応するため、それらの記録を電子データで保存し直すのは、非常に手間がかかることが予想された。「そこで同社は、いきなり全部を電子化するのでなく、部分的に自動化して、成果を確認しながら進めていった」(渡辺氏)

まず銀行とのやりとりでは、データをダウンロードして保存する業務にユーザックシステムのRPA「Autoジョブ名人」を導入。取引情報を文書管理システムへ自動的にアップロードする仕組みを作った。また支払通知書の送付は、都度メールを手動で送るのではなく、送信用のフォルダにアップロードすることで、RPAが自動的にメールを送信、送った情報は文書管理システムに保存するようにした。一部の業務に集中したことで、業務自動化のコツをつかみ、同時に課題も明らかになった。その結果、横展開がしやすくなったという。

次の事例であるダイワボウ情報システムでは、取引のほとんどをEDIで行なっていたが、メール添付によるやりとりなどアナログな処理が残されていた。とはいえ、1日数十件の分量なので、マニュアル作業で電帳法に対応させるためには負担が大きかった。

そこで同社はユーザックシステムの「Autoメール名人」を用いて自動化に着手した。「一般的なRPAではメールの自動化が難しいが、Autoメール名人はメール業務に特化している製品。加えて導入にあたっては、当社でTo-Doリストを作成し、伴走する形で導入支援を行った」(渡辺氏)

開発はスピーディに進み、プロジェクト開始からわずか2ヵ月後の2022年1月に本番稼働を開始した。その時点でメールの自動化がうまくいかない取引先が数社存在したが、見つけるたびに修正を施した。ファイル名の変更やフォルダへの保存といった業務を人の手に頼ると、どうしても間違いが起きるが、RPAによって手作業を排除し、ミスを回避することに成功した。

「メールデータの自動処理は、電帳法への対応だけでなく、業務としてファイルを検索する際にも役に立っていると評価いただいている」(渡辺氏)。同社では、電帳法対応の自動化成功をうけて、営業部門など他部署での自動化の検討も開始している。同社の事例は、電帳法対応のための業務を自動化することで、通常業務の効率化と精度向上も実現した好例である。

ユーザックシステムでは、コロナ禍でオンラインの利用が高まり、メール業務の自動化はますます重要になると認識している。また、Autoメール名人による電帳法対応業務の自動化を伴走支援する「電帳法対応パック」も提供し、伴走型支援の体制を整えている。

次は食品卸売業の企業のケースで、すでにユーザックシステムのRPAを導入していたが、それを経理部門が電帳法対応にも利用した例だ。

月末に大量発生するメールでの電子取引データの保存に利用している。請求書処理の業務量は、月平均で考えても意味がない。締め日、締め時間の直前に集中する大量の取引メールを、限られた人員で期日までにフォルダ分けするのは大きな負担だった。そこで同社の経理部門では、Autoメール名人のパックを利用し、2022年5月から開発を開始した。現状分析から導入まで、4ヵ月間で完了する見込みである。

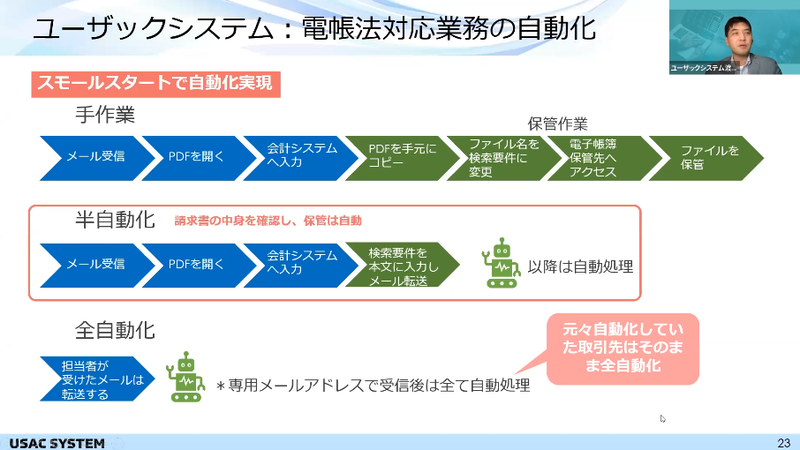

最後は、ユーザックシステム自身の事例である。同社では、請求書を受け取ったあと、その内容を会計システムに入力する業務をRPAで自動化していた。だが、保存するファイル名の変更などは手作業で行っていた。「顧客にはAutoメール名人で自動化する提案をしていながら、社内の運用は手作業の指示を出していた。これではいけないと思い、スモールスタートで自動化を開始した」(渡辺氏)。

まず、メールの中身の確認を担当者が行う半自動方式からスタートし、現在は請求書受信専用のメールアドレスによる全自動化を進めている。

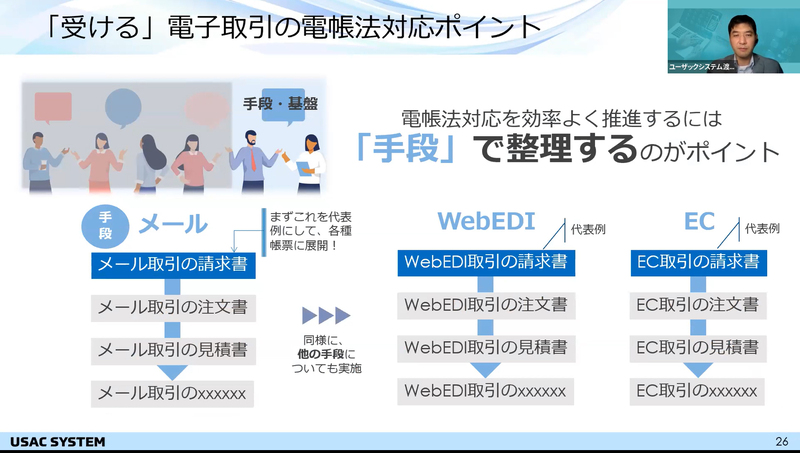

電子取引の自動化は「手段」で整理する

ユーザックシステムは、電帳法対応業務のうち、「受ける」取引について包括的な自動化サービスを提供している。メール、EDI、EC、FAXなど取引手段別の自動化ソリューションを用意しており、それらを補完する各種クラウドサービスも揃える。

同社が提供するRPAのうち、電帳法対応で特に重要なのは、メール処理を自動化する「Autoメール名人」だ。企業には請求書をはじめ発注書、見積書など、さまざまなファイルがメールの添付ファイルとして届く。それらを件名やメールアドレスを手がかりにして自動的に分類し、それぞれのフォルダに保存するのがAutoメール名人の主要な機能だ。添付ファイルの保存と同時に、必要なら返信、転送、処理完了のメール通知などを実行する。また、PDFファイルを保存する際に、検索キーになる文字をファイル名に付加することもできる。

また、WebEDIで登録するデータの自動処理を担うのが、「Autoジョブ名人」だ。こちらも電帳法対応を支援するサポートパックがあることに加え、ユーザックシステムが運営するWebEDIの標準化ライブラリ「名人マーケット」からスクリプトをダウンロードすることで、すぐに自動化を実行することができる。

電子取引データは企業内に散在している。それらのデータにはいろいろな人とシステムが絡みあっており、どうやってまとめていけばいいかわからない企業もある。

「自動化の方針をきめるとき、『手段』で整理することをお勧めしている。例えば最初に『メール取引の請求書』を自動化したら、次はメール取引の注文書、見積書…という形で対応範囲を広げていく。WebEDI、ECなどの手段についても、同様に一つずつ自動化を拡大していけばいい」と、渡辺氏は自動化の方針をアドバイスした。

この記事に関連するニュース

-

ネクスウェイ、「FNX e-受信FAXサービス」を日鉄日立システムソリューションズの「DocYou」と連携し、電子帳簿保存法に対応

PR TIMES / 2024年11月13日 15時45分

-

Shachihata Cloud「電帳法AI-OCR」機能提供開始!

PR TIMES / 2024年11月5日 13時45分

-

文書管理サービス「BP Storage」が、JIIMAの「電子取引ソフト法的要件認証」を取得

PR TIMES / 2024年11月1日 13時45分

-

AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」、JIIMA認証の「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」を取得

PR TIMES / 2024年11月1日 3時40分

-

文書データ自動保管サービス『Parcel(パーセル)』の単体での販売を開始

@Press / 2024年10月29日 14時0分

ランキング

-

1普段は塩対応の柴犬に大好きな人が会いに来たら……? 別犬のような喜び方が270万再生を突破「お散歩ってワードにも、それで頼む」

ねとらぼ / 2024年11月23日 7時0分

-

2Switchで遊べるヴァンサバ系ゲーム5選!強化しまくって大量の敵を一掃する「俺TUEEE!」が超気持ちいい

インサイド / 2024年11月23日 15時0分

-

3プロが教える「PCをオフにする時はシャットダウンとスリープ、どっちがいいの?」 理想の選択肢は意外にも…… 「有益な情報ありがとう」「感動しました

ねとらぼ / 2024年11月20日 22時0分

-

4『崩壊:スターレイル』Ver.2.7予告番組の「シリアルコード」まとめ!使用期限は11月23日24時59分まで

インサイド / 2024年11月22日 21時19分

-

5キヤノンとAmazon、模造バッテリーなどを販売した業者に米国で勝訴

ITmedia NEWS / 2024年11月23日 10時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください