気になる展示は? “秋のヘッドフォン祭 2022”を振り返る

ASCII.jp / 2022年9月21日 11時30分

毎年恒例の“秋のヘッドフォン祭”が、9月18日にリアル開催された。4月の“春のヘッドフォン祭 2022 mini”に続いて、1日のみの開催で65社が出展。入場には事前登録が必要で、約1500名の参加枠が用意された。

事前登録制によって目的意識の高いユーザーを集めることができ、滞留時間も長くなったという。例年より規模は縮小されているが、中野サンプラザの3フロアを使用した大きなイベントであり、たくさんの来場者で盛り上がっていた。

往年のオルソダイナミックを現代の技術で(YAMAHA)

イベントの目玉はYAMAHA(ヤマハ)が再び、平面磁界型ヘッドホンを開発して初披露したことだった。

いまではハイエンド・ヘッドホンの代名詞にも言える平面磁界型ヘッドホン。開発の主流は海外メーカーである。しかし、このカテゴリーはもともと、ヤマハやバイオニアといった国内メーカーが世に製品を送り出していたのだ。

ヤマハを例にとると、「HP-1」や「YH-5M」などの銘機があった。いまでは伝説の中の1ページとして記憶されているに過ぎない。

今回のヤマハの開発は、2016年ごろにそうした自分達の技術を見直すという動きがあったところから始まったという。つまり、平面磁界型ヘッドホンを「今の自分たちの技術でやり直したい」というわけだ。

私はHP-1とYH-5Mの実機を両方所持しているが、現代の観点で評価すると「素晴らしい音質」とは言い難い。それは主にマグネット強度をはじめとした当時の技術の限界によるものである。

伝統を踏襲しながらも新しい技術によって開発された新しい平面磁界型ヘッドホン(ヤマハでは“オルソダイナミック型”と呼ぶ)が、「YH-5000SE」である。5000番台のネーミングはYAMAHAのフラッグシップであることを示し、SEはスペシャルエディションの意味がある。

例えば、伝統を踏襲するという点では、サイズ調整用のアジャスターが「HP-1」と同じスライダーデザインになっている。現代的なアレンジという点では、装着感に着目して320gと軽く設計され、平面磁界型ヘッドホンの弱点である鳴らしにくさも改善を図って、使いやすさが向上している。

新設計の振動板は真円形のデザインが採用されている。これは真ん中に通常存在する固定点がなく平面磁界型振動板の理想に近いものだという。ドライバー口径は50mmでインピーダンスは32Ω。HP-1は150Ωだった。

音を聴いてみた。厚みがあって解像力が高い音で、音の立ち上がりが速く、切れ味が良い。この音が速い感覚は、性能の良い平面型ヘッドホンであることを感じさせる。低音が出過ぎないオーディオファイル向けの音調ではあるが、パンチがあって音の広がりもいいので、ロックやポップスなども楽しく聴くことができる。DAPでも鳴らせる程度の能率。ただ、すこし暗めの音調になった。据え置きのヘッドホンアンプを使えば、さらに真価が発揮できるだろう。発売日や価格は未定ということだが、発売が待たれるモデルだ。

ZE8000は意外と安くなる?(final/ag/DITA)

finalのブースでは完全ワイヤレスイヤホンのハイエンドモデル「ZE8000」のモックアップが展示されていたのが目を引いた。ZE8000は棒状の部分と円筒形の部分を組み合わせた独特の形状をしているが、この円の部分がZE8000の音作りではポイントとなる。

従来の完全ワイヤレスイヤホンでは、バッテリーや回路などをドライバーと同じ空間に入れざるを得ず、音質に影響を与えていた。これは「ZE3000」などfinalの既存製品でも同様である。

しかし、ZE8000ではこの円形の部分が音響空間として独立し、棒状の部分にバッテリーや回路を入れて分ける構造を採用した。結果として、有線イヤホンとまったく同じ音作りが可能になったという。また、ZE8000にはノイズキャンセリング機能が搭載され、ドライバーも新設計になるそうだ。年内の発売を予定しており、「価格は予想(8000シリーズとして多くの人がイメージする金額)よりも安いのではないか」ということだ。カスタムイヤーピースも検討されているという。

「UX3000」は、agブランドで好評の「WHP-01」を海外バージョンにしたもの。finalブランドで販売されており、チューニングも異なるそうだ。聴いてみるとWHP-01よりも快活で、明るめの音がした。値段は多少上がるとのこと。

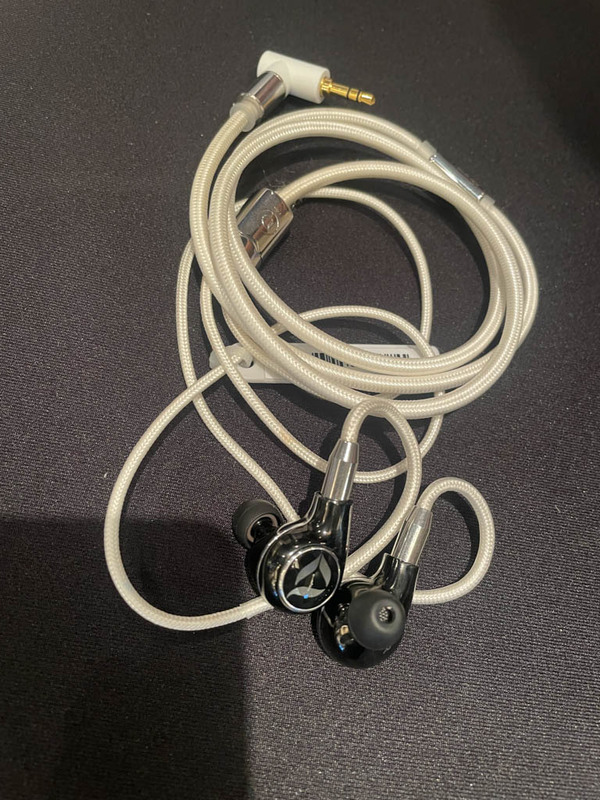

DITAでは「Perpetua」用の交換ケーブルである「Celeste」が展示されていた。これは驚くことに「Perpetua」の内部配線に使用されていた純銀線を交換ケーブルにしたものだ。Perpetua用と言っているが、IEM 2pin対応のイヤホンであれば使用できるだろう。

Perpetuaに接続して聴いてみると、標準ケーブルよりさらに鮮明さが上がって、よりクリアに聴こえる。自然で着色感が少なく透明なのは、質の高い純銀線ならではのものと言えるだろう。価格は40万円程度と高価になる。

「D8000 Pro limited edition」は、「D8000 Pro」のマットブラック版だが、標準添付されるイヤーパッドの素材が和紙であることに驚かされた。これは和を追求してきたfinalらしいと言えるだろう。 装着してみるとカラッとしてベトつきがなくさらさらとした装着感がユニークだ。

オンキヨー製マグネシウム振動板BA搭載(FitEar/須山補聴器)

FitEarは発表会も実施し、新型のカスタムイヤホン「H-1 Custom」を発表した。会場では試聴用にユニバーサルモデルを展示していた。“H-1”は、開発者の堀田氏が手がけた一号機を意味している。堀田氏が手がけて先に発売された「FitEar Silver」と同じく、フルレンジユニット+ツィーターの構成で設計されている。マグネシウム振動板のONKYO製BAドライバーを採用しているのが特徴だ。価格は約12万円。

聴いてみるとオーディオファイル向けの音調で端正な音だ。筐体の違いからか「Silver」よりもやや穏やかな感じがする。

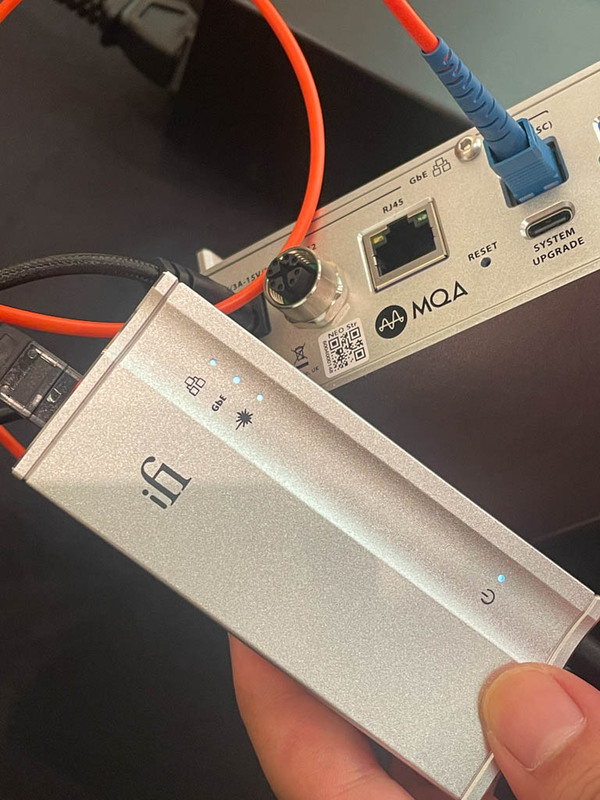

世界初公開の「NEO Stream」は光変換対応(TOP WING Cybersound Group)

TOP WINGのブースでは、事実上の世界初披露となるiFi audioの「NEO Stream」が展示されていた。いわゆる“ネットワークプレーヤー”だが、海外ではストリーマーとも呼ばれる。ネットワーク経由で受けた音源データをオーディオ用のアナログ/デジタルに変換して出力する機器だ。

NEO Streamには、ネットワーク入力用に一般的なEthernet端子(RJ-45)のほかに、光入力ができるSFPポートが標準装備されているのが特徴だ。本体にはSFP対応のメディアコンバーターと光ファイバーケーブルも同梱されている。つまり、買った状態で光入力を使用した電気的なアイソレーションが可能となる。ノイズを効果的に遮断できる。

こうしたコンバーターは相性問題があるので、標準添付されているのはユーザーにとってありがたいだろう。

また、デジタル出力にPS Audio方式のI2S出力(HDMI端子)がついているなど、ハイエンド機並みのスペックを持っている機材だ。価格は20万円前後となる予定。

アプリも入るAndroid搭載デスクトップオーディオ(エミライ)

エミライはFiiOやNoble Audioのユニークな新製品を展示していた。

FiiOの「R7」は、Android端末をそのままオーディオ機材に組み込んだようなユニークなコンセプトを持つデスクトップ機器だ。ネットワークプレーヤーとして使え、プレーヤー部分の中身は「M11」相当。OSはFiiOがカスタマイズしたAndroid 10を採用しているが、素のAndroidに近いようで、アプリのインストールも可能とのこと。強力なTHXヘッドホンアンプ回路も内蔵している。

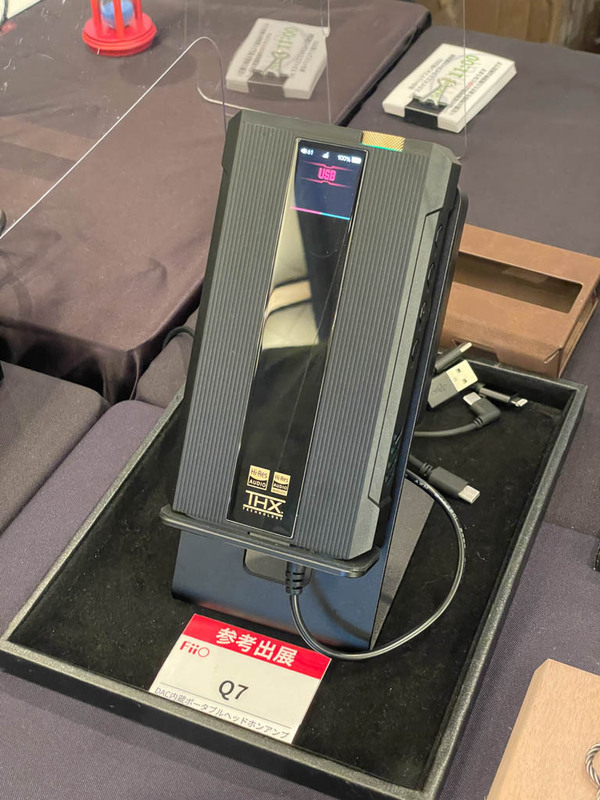

同じくFiiOの「Q7」は、DAC内蔵のポータブルヘッドホンアンプだ。フラッグシップDAP「M17」のディスプレーとプレーヤー部がないバージョンと言い換えてもいい。ディスプレーの代わりに小型の液晶を備えている。「M17の音はいいが、高すぎる」というのが開発に至った理由のひとつであり、価格はそれなりに抑えられるようだ。M17で好評だったDC給電モードも搭載されている。

「Fokus H-ANC」は、Noble Audioによる新しい高音質志向の完全ワイヤレスイヤホンだ。ノイズキャンセリング機能も搭載している。聴いてみると、素晴らしく鮮明なサウンドで強いパンチが楽しめるのが特徴的だった。また広い音場感も感じられた。

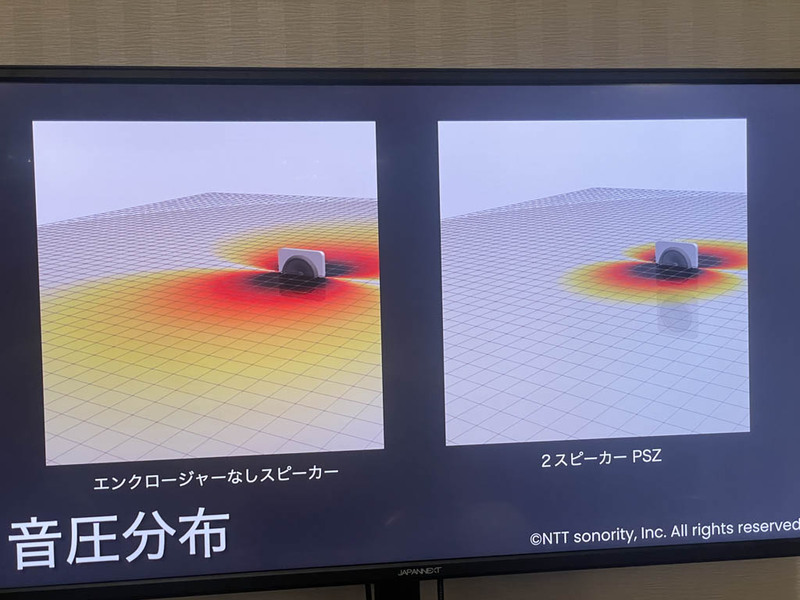

自分だけ聞える「PSZ」技術とは?(NTTソノリティ)

このブースでは、興味深い「PSZ」技術のデモが披露されていた。

オープン型のヘッドホン/イヤホンなのに、外に音が漏れないという技術だ。正相と逆相で音を打ち消し合う原理で、ヘッドホンの外でノイズキャンセリングをしているようなイメージだ。

ヘッドホンの場合、片側2基のドライバーがあり、それぞれ正相と逆相の音を出す。イヤホンの場合はもっと巧妙で、片側1基のドライバーで、前面から出る正相と背面から出る逆相の音を干渉させている。そのために普通のベント穴よりもだいぶ大きな穴が筐体に設けられている。

試してみると、確かに周りに音が聞こえていないのだが、正しく装着すればユーザーには音が普通に聞こえる。デモ機は低音が出にくい点が気になったが、これも改良していくそうだ。

最近のイヤホンでは耳を塞がない装着感が求められるようになっている。この技術も面白いポテンシャルを持っていると言えるだろう。

★

次回“春のヘッドフォン祭 2023”は、2023年の4月29~30日に開催予定だ。秋のヘッドフォン祭 2022は、ロサンゼルスで開催された“CanJam Socal”と重なったこと、依然として日本のコロナ対策の敷居が高いことなどから海外からのメーカー関係者の来日が少ないのが残念であった。次回はさらに盛況なイベントになることを期待したいと思う。

この記事に関連するニュース

-

FiiOから高感度設計で平面磁界ドライバー搭載の開放型ヘッドホン 高音質と鳴らしやすさを両立

OVO [オーヴォ] / 2025年1月17日 16時50分

-

累計50万台発売のag大人気ワイヤレスイヤホン「COTSUBUシリーズ」からマルチポイント機能が加わった「COTSUBU MK2+」登場! 片側3.5gの最小最軽量のイヤホンがさらに便利に

PR TIMES / 2025年1月17日 14時45分

-

テクニクス、初の磁性流体ドライバー搭載完全ワイヤレスイヤホン!ってスゴそうだけど一体何モノ?

&GP / 2025年1月14日 22時0分

-

3万円台で上位機に迫る音質? FIIOの平面磁界型ヘッドホン「FT1Pro」発表

ASCII.jp / 2025年1月10日 10時0分

-

Shokz新ワイヤレスイヤホン「OpenFit 2」最速レビュー! シリーズ最高の音質と装着感

マイナビニュース / 2025年1月8日 23時35分

ランキング

-

1ひっきりなしに届く通知...しばらく黙らせるベストな方法は? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

マイナビニュース / 2025年1月22日 11時15分

-

2“映り込み”を防いでスマホ撮影するには……? 100均アイテムを使った目からウロコのライフハックに「これはスゴい」

ねとらぼ / 2025年1月22日 7時50分

-

3格安SIMでも海外ローミングを JCOMが「Airalo」と提携した狙い、J:COM MOBILEはシェア4位に躍進

ITmedia Mobile / 2025年1月22日 11時10分

-

4フジテレビの会見は「背信行為」「使命や責任を放棄」──メディア労組の連合会が声明

ITmedia NEWS / 2025年1月22日 8時20分

-

5【リメイク】100均靴下を切って貼るだけの簡単リメイク! 目からウロコのアイデアが「天才過ぎます」「材料買いに行かないと」

ねとらぼ / 2025年1月22日 9時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください