ネモ選手などが日本eスポーツ産業の現状や未来の展望を語り合う「Future of esports」取材レポート【TGS2022】

ASCII.jp / 2022年9月21日 20時30分

日本eスポーツ連合(JeSU)は9月16日、「東京ゲームショウ2022」のフォーラムにて、講演会「Future of esports」を開催した。

JeSU広報担当である戸部 浩史氏の進行のもと、ウェルプレイド・ライゼストに所属するプロゲーマーのネモ選手、マウスコンピューター マーケティング本部・本部長の杉澤 竜也氏、経済産業省 商務情報政策局 コンテンツ産業課 課長補佐(産業戦略担当)の上田 泰成氏、4Gamer.net編集長の岡田 和久氏が登壇し、日本のeスポーツ産業をテーマにしたトークセッションを行なった。

国内eスポーツ産業の発展のカギは「Z世代」? Z世代の傾向とそれに適したマーケティングとは

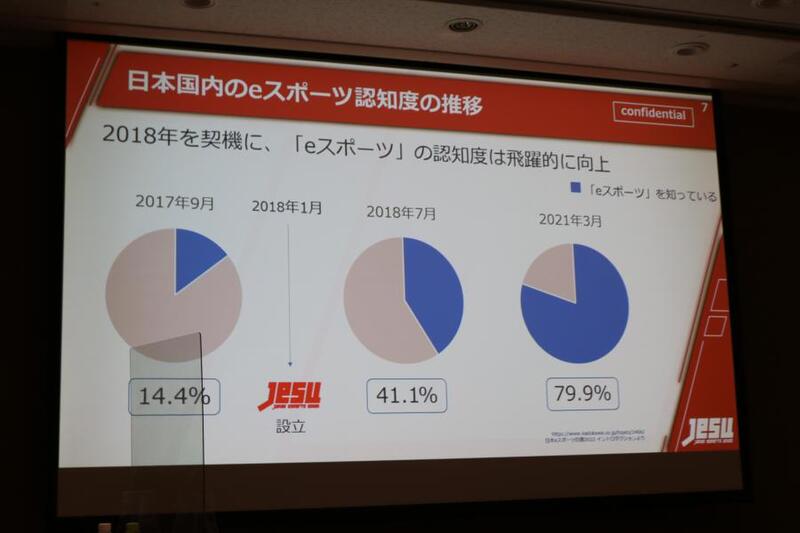

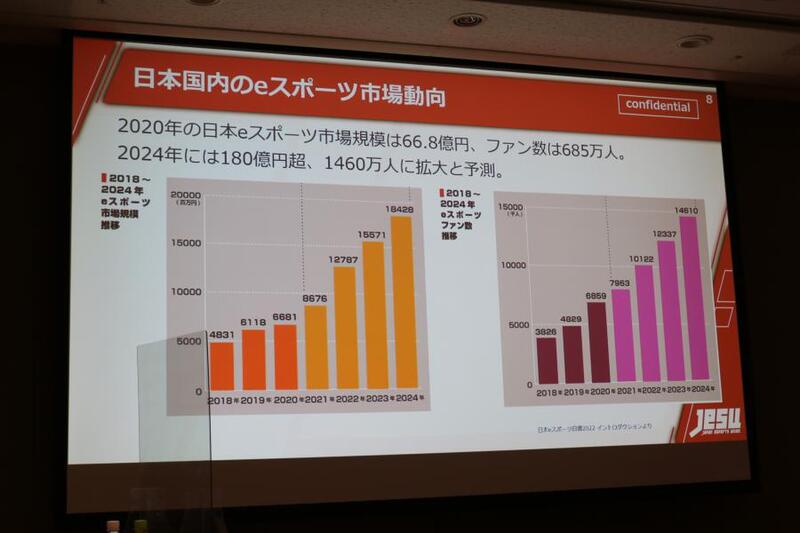

JeSUの統計によると、2018年の夏頃からeスポーツの認知度は急激に高まり、2021年3月時点では約8割にまで上昇したという。2021年の日本eスポーツ市場規模は約48億だったのに対し、2020年時点で約66億円にまで上昇、2024年には180億円を超えると予測している。世界規模で比べると日本は立ち遅れた部分があるものの、伸びしろは十分あると戸田氏は意気込みを語っていた。

2018年時点でのeスポーツの観戦ファン層は10代・20代が多かったが、2020年以降は30代以上のファン層も増えている。eスポーツの観戦者数も増加し続けており、認知度ならびに市場規模は右肩上がりの傾向にあるように思われる。

この結果を受け、経済産業省はeスポーツ産業へのさらなる投資を促すべく、「検討会議」を開催。Z世代(1990年代後半から2010年代生まれ)のユーザーが世界最大の消費者グループになることを踏まえ、eスポーツを通じて「ゲーム×経済の好循環」を発展させることが目的となっている。

そんなZ世代に対してどのようなアプローチを仕掛けるべきなのか。その問いに対してネモ選手は、Y世代はゲームの配信で選手とコミュニケーションを取りたがっている人が多く、Z世代もまたその傾向があると述べた。

若い世代に人気のあるeスポーツジャンルは"FPS"で、ほかのジャンルよりも視聴数が多いという。Y世代と同様、Z世代はゲームの配信を見ながら、eスポーツ選手とコミュニケーションが取りたくてコメントをする人が多いのではないかと、自身の考えを述べた。

4Gamer編集長の岡田氏がいうには、eスポーツ記事の読者層はZ世代よりも上の世代が多いが、タイトルによっては読者層が変わるそうだ。例えば、『Apex Legends』の記事や、eスポーツへの夢を感じさせる記事は若者に好かれやすいという。

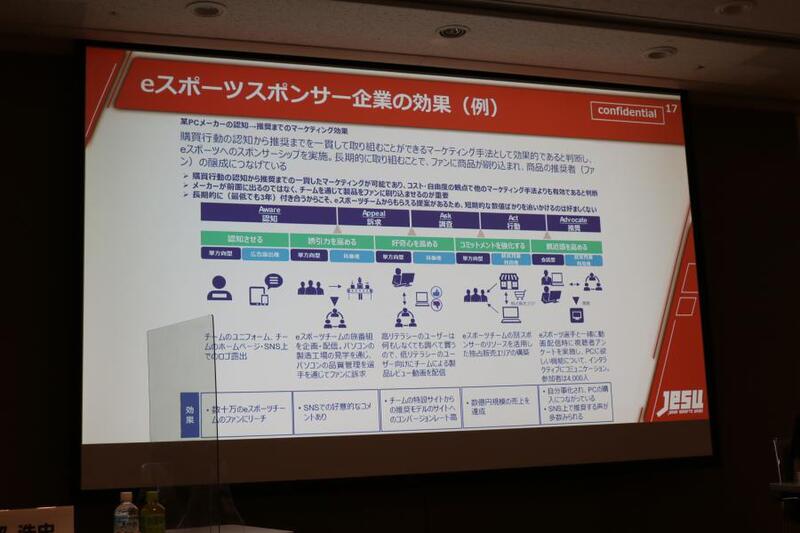

Z世代はゲームへの興味があるが、パソコンはどうなのか。マウスコンピューターの杉澤氏は、パソコンのスペックよりも、ゲームおよびeスポーツへの興味関心が強いと考え、eスポーツチームのブランドを活用したマーケティングが効果的ではないかと語っていた。つまり、「〇〇選手推奨ゲーミングパソコン」という風に、eスポーツに興味関心を持つZ世代の購買欲を促す手法が、製品の認知拡大とともに売り上げにもつながるのではないかということだ。

上田氏がいうには、Z世代の特徴として、コミュニティーを形成してそこに居場所を求める傾向が強いとのこと。そのうえで、企業から一方的に情報を発信する「単一方向型」ではなく、ライブ配信やチャットなどを使って製品の認知度を上げていく「会話型」が適しているのではと語っていた。

加えて、Z世代は自分が買った製品・サービスをSNSで"レコメンド(オススメ、推奨)"する傾向もあるとし、購買者から推奨者になりうるとコメント。「認知→購買→推奨」といった流れは今後のマーケティングに活かせるのではないかと上田氏はまとめた。

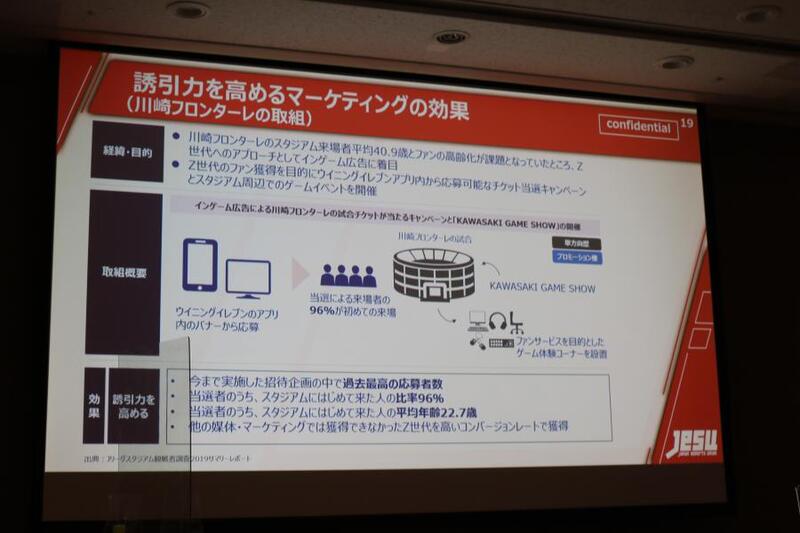

その事例として、川崎フロンターレが過去に行なった取り組みを紹介した。川崎フロンターレのスタジアム来場者の高齢化(平均年齢40代)が課題となっていて、Z世代のファンを獲得したいと考えていた。そこで、サッカーゲーム『ウイニングイレブン』のアプリ内から応募できるチケット当選キャンペーンや、スタジアム周辺でのゲームイベントを開催したところ、過去最大の応募者数を記録したほか、Z世代のファンを誘引することに成功。

上記の取り組みによって、川崎フロンターレに初めて足を運んだ比率は約96%と、驚きの数値を記録している。これは、ゲームを活用したことで新規顧客の獲得につながった成功例といえるだろう。

日本eスポーツ産業の投資効果と、今後の課題

次の議題は、日本eスポーツ産業の投資と課題について。まず、eスポーツなどの影響により、ゲーミングパソコンの売り上げは年々増えていると杉澤氏。スポンサー企業としてビジネスを進める際はリソースに限りがあるため、より効率的に稼ぐ方法が求められるそうだ。

新規事業としてeスポーツチームを立ち上げた企業は、長期的にスポンサードすることで双方の企業価値を活かせるビジネスに発展しやすい。まだ立ち上げてまもないeスポーツチームが成長すれば、パソコンの売れる環境を構築できるのではないか。目先の結果ではなく、双方がWin-Winになれるような、長期的な関係づくりが必要だと杉澤氏はまとめた。

杉澤氏の話を受け、長期的に見て投資してほしいと語るネモ選手。プロゲーマーを目指す若者たちは大学を辞めてeスポーツの世界に参入するも、投資しようとしているチームが撤退してしまった場合、選手たちの将来はどうなるのか……。このように、長期的なスポンサードが選手生命の維持につながるのでは、とネモ選手はコメントしていた。

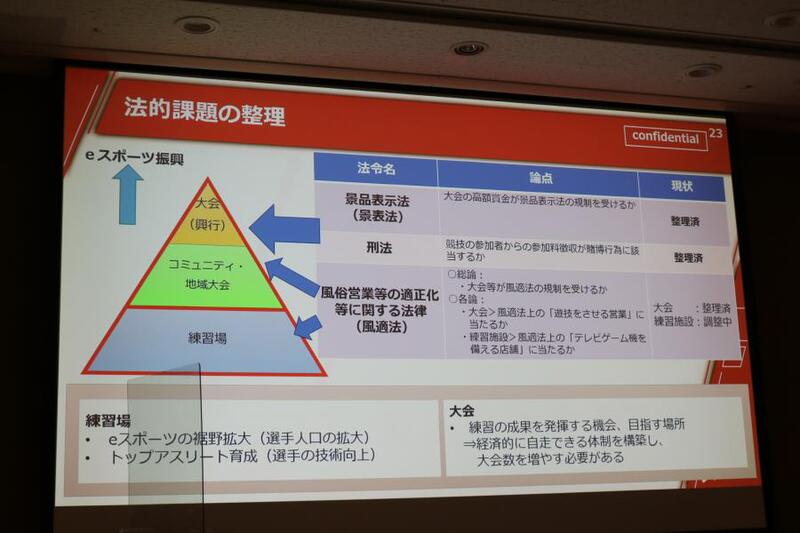

JeSUは、高額賞金や賭博行為といった法的課題についてはほぼ整理済みだという。しかしながら、eスポーツの裾野の拡大や地方創生、人材育成などの課題はまだ多く残っており、どこから手をつければよいか困っているそうだ。

この問いに対してネモ選手は、選手の定着率を挙げた。その際、ライセンスが発行されても仕事が来ないケースがあるため、現役eスポーツ選手に安定的に仕事を与えられる仕組みが望ましいと語っていた。また、プロ活動中にある程度別の仕事を体験させるべきだとネモ選手。ストリーマーや解説などのセカンドキャリアについてしっかり考えることも大事であると意見を述べた。

続く杉澤氏は、コスト面についての課題を挙げた。eスポーツ関連のイベントが増えるのは良いことだが、規模が大きくなるほどコストも増えてしまうことが懸念だ。スポンサー側としては、費用対効果についてシビアに見ていく必要があり、慎重に判断しなければならないのだそうだ。

また、杉澤氏はeスポーツの部活動化についても触れた。部活動をするうえで、数十万もするゲーミングパソコンを用意するには当然コストがかかる。その影響で部活動へのモチベーションも下がるほか、部活動の運営も難しくなってしまうため、eスポーツの裾野が狭まる恐れがあると懸念を示した。

eスポーツ系の部活動もほかの部活動と同じように浸透してほしいものだが、運営をするにもお金がかかってしまう。企業の援助だけだとさすがに難しいが、行政からの助成金などがあればこの問題を解決できるのではないかと杉澤氏はコメント。さらに指導する人も重要で、eスポーツ選手のセカンドキャリアとして雇用の創出ができるかもしれないという期待を語っていた。

上田氏は、ハードウェアの問題によって部活動の支援ができていない現状を語った。地方自治体によっては財政に差があるため、文部科学省と連携して底上げをしなければならないという。また、教える人材については経済産業省のデジタル関連部活支援を進めているそうで、eスポーツ選手を学校に派遣するといったことを検討しているようだ。

日本eスポーツ市場の発展に向けて、岡田氏は「eスポーツはかっこいい!」という空気感をつくることが必要だと語った。まだeスポーツの認知度は低いとし、ある子どもがeスポーツ選手になりたいと決心したところ、親から勘当されたというエピソードを例として挙げていた。eスポーツの認知を上げていくことが、市場の発展につながるのではないかということだ。

JeSUが「日本eスポーツアワード(仮称)」を創設すると発表!

eスポーツの認知拡大の一環として、JeSUは「日本eスポーツアワード(仮称)」を創設する。部門の内容や選考方法、投票などについてはまだ検討中だが、優先度を上げて実現させたいという。

ネモ選手は、選手の実力を多くの人に知ってもらうべく、「ベストマッチ賞」のようなものを挙げた。選手がすごいプレイをしても誰にも気づかれないことがあるため、こういったアワードがあるとうれしいとコメント。

杉澤氏はJeSUの取り組みを高く評価していた。アワードの受賞によって、対象(選手や企業)の注目度が上がったり、新たなファンの獲得につながるのではと話していた。また、スポンサーがついているチームと、ついていないチームを分けることで、新たなeスポーツチームや選手を発見するといった、人材発掘につながると持論を述べた。

上田氏は、門戸を広くして"登竜門"のような位置づけにすれば、eスポーツの裾野が広がるし、トップの育成も可能になるのではないかと述べた。

岡田氏は、アワードの対象が有名選手やJeSU構成メンバーのタイトルばかりにならないでほしいと要望を述べた。eスポーツの基盤はeスポーツ選手だが、それ以外にも大会を運営する裏方などに焦点を当ててもいいとも語っていた。また、日本のゲームタイトルが海外で賞を獲得しても、日本のゲームメディアしか取り上げない現状も指摘。このeスポーツアワードでその流れを変えてほしいと願っていた。

日本eスポーツ産業への展望とは

最後の議題は、日本eスポーツ産業の今後の動きと展望について。JeSUは今後の活動として、2023年に中国で開催されるアジア大会、2026年に愛知県・名古屋市で開催予定のアジア大会などを発表した。さらに、2025年で大阪・関西万博(万国博覧会)においてはeスポーツを使った国際交流を行なっていくという。

ネモ選手は以前サウジアラビアの大会に出場したところ、選手への注目度が変わったことを明かした。普段大会はあまり見ないけれど、海外大会だったら見てみたい人もいるので、選手として頑張りたいとコメント。2026年のアジア大会に出場できるよう決意を固めるとともに、40代を迎えたので健康第一も強調した。

ネモ選手はプレイヤーサイドで展望を語っていたが、杉澤氏は大会運営スタッフ、いわば裏方に着目。eスポーツ選手の存在もそうだが、大会の開催には専門的な技術や設備の運営できる人材が必要だからだ。eスポーツには裏方を含む多くの人が関わっている現状や役職、そしてビジネスの可能性について知ってほしいと話を締めた。

上田氏は、eスポーツのすばらしさは誰でも参加できることとし、リアルのスポーツに対抗する必要はないと説いた。また、国際大会でも採用されている海外のゲームタイトルが人気がある中、日本独自のコンテンツなどを世界に向けて展開すべきだと語った。

最後に岡田氏は、eスポーツ選手へのサポート体制がまだ整っていないと釘を刺した。しかも選手や運営などを含むエコサイクルもできていないため、選手をただ単に持ち上げるだけの流れを改善してほしいと述べ、本講演会を締めくくった。

この記事に関連するニュース

-

岡安学の「eスポーツ観戦記」 第161回 プロゲーミングチームのファンミーティングが大盛況。「東京eスポーツフェスタ2025」レポート

マイナビニュース / 2025年1月21日 10時0分

-

受賞選定がタイトル人気に依存? 「eスポーツアワード」第2回で改善された点と残る課題

マイナビニュース / 2025年1月19日 13時5分

-

2024年の年間最優秀eスポーツプレイヤー賞(MVP)は東大卒プロゲーマーときど!「日本eスポーツアワード2024」公式レポート

PR TIMES / 2025年1月17日 17時15分

-

東京eスポーツフェスタ2025実施企画に関するお知らせ

PR TIMES / 2025年1月8日 16時45分

-

第2回 からだに不自由のある方へのeスポーツ支援者入門セミナーの開催と参加者募集のお知らせ

PR TIMES / 2025年1月6日 17時45分

ランキング

-

1ひっきりなしに届く通知...しばらく黙らせるベストな方法は? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

マイナビニュース / 2025年1月22日 11時15分

-

222年前のゲーム『シムシティ4』でまさかの新バグ技発見!?公害をもたらす産業をお手軽に無限拡大できる

Game*Spark / 2025年1月22日 12時45分

-

3“映り込み”を防いでスマホ撮影するには……? 100均アイテムを使った目からウロコのライフハックに「これはスゴい」

ねとらぼ / 2025年1月22日 7時50分

-

44キャリアの光回線サービスの顧客推奨度、2位「auひかり」、1位は?- MMD研究所

マイナビニュース / 2025年1月22日 12時44分

-

5格安SIMでも海外ローミングを JCOMが「Airalo」と提携した狙い、J:COM MOBILEはシェア4位に躍進

ITmedia Mobile / 2025年1月22日 11時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください