F1で頂点を極めた山本雅史氏から学ぶ成功体験の作り方

ASCII.jp / 2022年10月9日 12時0分

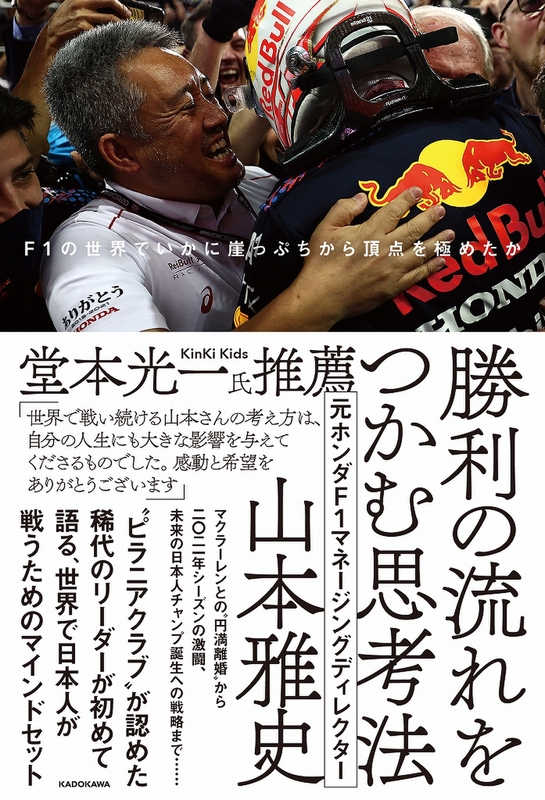

Honda F1第4期を支えた元HondaのF1マネーメントディレクター・山本雅史さんの著書「勝利の流れをつかむ思考法 F1の世界でいかに崖っぷちから頂点を極めたか」(KADOKAWA刊/1650円)が発売された。

F1ファンはもちろんのこと、ビジネス書、そしてノンフィクション・エンターテイメントとしても楽しめるこの著書について、山本さんのインタビューを交えながらご紹介したい。

マクラーレンとの別れから Red Bullでのチャンピオンまでを駆け抜けた

まずは著者の山本さんの経歴をご紹介しよう。山本さんは1982年、本田技術研究所に入社。ご本人によるとエンジン設計を希望されていたとのことだが、配属先は埼玉県の和光市にあるデザイン部門だったとのこと。

その後、栃木研究所技術広報室長を経て、2019年よりHonda F1専任のマネージングディレクターに就任。第4期Honda F1の陣頭指揮をとり、昨年Red Bull Racing Hondaの2021年ドライバーズ・チャンピオンに貢献した。

だがHondaは同シーズンをもってF1を撤退。山本さんも後を追うように2022年1月末をもってHondaを退職された。現在はRed Bull PowertrainsのアドバイザーとしてF1に参画する一方、全日本スーパーフォーミュラ選手権に参戦するTEAM GOHの監督として活躍されている。

F1関連でのメディア露出が多い方なので、レース畑一筋かと思いきや、実は様々な経験されている方だったりする。

著書では山本さんの目を通した第4期Honda F1の舞台裏のみならず、Honda側のマネージメント術、人心掌握術、そしてドライバーやチーム代表との交渉術が描かれている。併せてRed bull Racing代表のクリスチャン・ホーナー氏、スクーデリア・アルファタウリ(旧スクーデリア・トロ・ロッソ)代表のフランツ・トスト氏のインタビューも収録し、彼らのマネージメント術も併せて紹介している。

ビジネス書としてはもちろん、現代F1の貴重な資料としても価値のある一冊といえる。

最初に出版の経緯から話をうかがうことにした。というのも本著は、モータースポーツはおろか自動車専門媒体がないKADOKAWAから刊行されるため。そのことを尋ねると、山本さんは笑いながら優しい口調で経緯を語り始めた。

山本雅史氏(以下敬称略) 「10年以上前、僕がたまたまHondaの社員としてオーナーズミーティングのお手伝いに行った時に、この本の編集担当の方と知り合ったんです。

僕は(HondaがF1最後のシーズンを迎える直前のた)2021年3月の段階で翌年退職することを決めていたので、もし1年後にチャンピオンを取れたら、本を出したいと考えていました。その後、本当にチャンピオンを獲得できたのですが、タイミングよく編集さんから出版のお話をいただいたんです。

そのあとは、何度か編集長を交えてディスカッションしていくうちに、話がまとまりました。ですのでタイミングと繋がりですね」

と、クルマが取り持つ縁から出版に至った経緯を明かしてくれた。

納得してもらうまで説得するのが山本流交渉術

本著はビジネス書というより、数々の難局を面白いように解決し成功へと導いていく山本さんのサクセスストーリー、自叙伝、武勇伝にも映る。だが嫌味さはなく、むしろ痛快そのものだ。その課題解決へと導いた手法が、考え方とともに明かされている。

山本さんは「僕は最初に青写真をしっかり描くんです。それが大事なのです」と説く。これは誰もが実践していることだろう。違うのは、その青写真が実に精巧なばかりか、ポジティブ思考である点だ。

山本 「上司に“いや、僕はいい提案だと思うけれど、役員がいいって言うかな“と言われることがありますけど、僕なんか3回上司にダメと言われたら、内容が本当に良ければ直接その上に掛け合いに行きますね」

この山本さんの行動力こそが、Honda F1としては1991年のアイルトン・セナ以来、30年ぶりのドライバーズチャンピオンに繋がったのだろう。だが、そのバイタリティーはどこから生まれるのだろうか?

山本 「本田宗一郎さんが、奥さんが遠いところまで自転車で買い物に行く姿をみて、自転車バイク・バタバタを作ったのが、Hondaの始まりですよね。

僕も基本的には、世のため人のためみたいな思いがあって。せっかく何かをするなら、どうすればみんなが喜んでくれるのかとか、そういうことばかり考えているんですよ。だから青写真を描いたら、わからない人が上司だろうが何だろうが、反対されても納得してもらうまで説得するんです」

話をうかがいながら、失礼を承知で申し上げるなら“上司にしたい人ナンバーワンだけれど、部下にしたくない、敵に回したくない人ナンバーワン”だと感じられた。普通のサラリーマンは、ここまではやらないだろう。

山本 「F1を担当しているときも、ヤマモトはサラリーマンじゃない、って言われましたよ。それは褒め言葉と取りましたけど(笑)」

と、山本さんは少しはにかんだ。

山本氏が大きな影響を受けた2人とは?

このような山本さんのチャレンジングな考えはどのようにして生まれたのだろう?

山本 「まずは最初の上司の影響でしょうか。僕はもともとエンジンをやりたくてHondaに入ったのですが、デザイン部門に配属されたんですよ。当時の課長に配属早々、エンジンをやらせてくださいと言ったんです。

その上司に、“社会人になったばかりで自分に合った仕事、適正というのは分からないだろう。それにHondaのことだってわかってない。まずは3年やれば何かが見えるハズだから、3年頑張りなさい”って言われたんです。そのときはその言葉が耳にスッと入ったんですよ。

そこで3年、デザインの仕事をがむしゃらに頑張ったら、これが面白くて。ちょうど3年目にその課長から、“お前、3年経ったけれど、どうする?”と聞かれました。驚きましたよね。僕自身、すっかり忘れてたから(笑)。そのとき、エンジンやりたいですってすぐに言えませんでした。

しばらく沈黙してから“いや、今の仕事が楽しいんで頑張ります”って返事をしました。課長からは“そうか、引き続き頑張れ”で終わり。そんな上司います? なかなかいないですよ。最初の3年、そういう課長の下で働けたのが僕のベースになっているかもしれません」

そしてもう1人は既に他界された母だという。

山本 「僕は人の好き嫌いがないんです。小さい頃いじめられたこともあるけど、僕をいじめた子とも遊んでいましたからね。あと、あまりネガティブに考えない。だからネガなことがあっても、これは自分への教訓だとか、次への一歩なんだと考えちゃうんです。それは、母の教育なのかなと。だからすごく感謝しています」

成功する組織の作り方 失敗する組織の作り方

山本さんのユニークな点は、組織論にも現われている。著書では成功する組織の作り方をゴルフボールにたとえて説いているが、ここではその組織論の根幹を聞いた。

山本 「自分とは考えが違うから合わないからこの人はイラナイ、というリーダーがいますよね。僕は違うんですよ。僕にないものを持っている、面白いから入れちゃおうなんです。これから色々なことをやらなきゃいけないという考えがベースにあるから、“お前の考えは面白いから、それをこういうところに活かせるんじゃないの?”と。

それが30人いれば30人の色がうまく合わさって、みんながいい仕事をすればチームの成果であり、会社の成果にもなりますよ」

人の長所を見つけて適宜に配置し、伸ばしていく。理想的な話だが、普通はなかなかできない話だ。だが、山本さんは続ける。

山本 「部長とか室長になれば人事もやりますよね。だけど僕は左遷みたいな意識はまったくなかったんです。言葉は悪いですけれど、使えないからほかへ行かせるなんて、この人自身が仕事を楽しくできないと、Hondaの財産が弱くなって、会社全体でマイナスになってしまうじゃないですか」

人のことを嫌いにならない、それがこの組織論の根幹なのだろう。せっかくなので、失敗する組織についてもうかがった。

山本 「この人を偉くしなくちゃいけないという組織を作ったりとか、仕事の中身が分かっていない人が上に立ったりする組織は絶対ダメです。結局、提案したってわからないし、その人がプライドだけの塊だったら違うことを言いますから。

それじゃうまくいくわけないし、何のためにも誰のためにもならない。だから僕はプライドなんかいらないと考えています。必要だったら土下座だってしますよ。そういう経験もしてうまくいったこともあるから、結果として成功が多いように見えるのではないでしょうか」

ワイガヤはブレインストーミングにあらず! 「会議をうまく回すこと」「否定しないこと」が大事

Hondaには上司と部下が分け隔てなく意見を交換する「ワイガヤ」という文化がある。そして本著でもワイガヤの話は出てくる。だがワイガヤと「ブレインストーミング」(ブレスト)とは何が違うのだろうか? 「これは僕の考えですが」と前置きしたうえで山本さんは、こう説いた。

山本 「本来のワイガヤって、フラットにやらないとダメなんです。たとえば僕が部長時代や室長時代に最初から入っちゃったら、若い人から言いたいことの半分以上は出てこない。それって、リーダーとか上に立つ人が、その場をどういう風に持っていくかというのが結構キモで、ワイガヤといいながらワンウェイになってる会議が多いんです」

つまり管理職が舌戦をくりかえすと、他の人は萎縮してしまって喋れないことがあるのだ。

山本 「だからキーになる人が、ワイガヤという文化を理解していないとワイガヤにならないんです。ワイガヤとは、管理職も一般社員も関係なく、フラットに目的やテーマに対して、しっかり議論する場。

簡単に言えば人の否定もしない。否定をされたら、その人は次から喋らなくなってしまいますから。あとリーダーが水をさして止めるとかね。特に若い人とかは、否定されたと思って絶対に喋らなくなる。ワイガヤは若い人が意見を言える場じゃないとダメなんです。それで初めてワイワイガヤガヤ色々な意見が生まれるのです」

つまり会議を主催しているリーダー格の推進力が問われるということだ。また、そういう前向きな会議なら日常的に開催してもよさそうだが、そう頻繁にするものでもないと山本さんは言う。

山本 「年に片手もないくらいがちょうどいい。それも1時間~1時間半ほど。そのために新しく資料を作ることもなく、全員から客観的な意見を出し合うんです」

そしてワイガヤを始める前に、参加者に対して山本さんは全員に言うことがあるという。

山本 「ココは個人個人の考え方を言う場、今の課題に対しての考え方のヒントを出す場だから、正しい正しくないはないよと。そして僕は出ていっちゃうんです。そして最後に入ってきて、何か面白い話は出た? とかね。会議をすることがワイガヤじゃないんですよ」

このフラットなコミュニケーションの場を作る能力が、これからのリーダーに必要な能力なのである。

軽スポーツのモックを作るはずが 実車を作ることになった件

F1の舞台裏を中心に話が進んでいく本著だが、一方で興味深いのが、デザイン室時代の話である。その当時のエピソードは、あまり詳細には書かれていないのだが、ここまでの山本さんの思考法と行動力が凝縮したエピソードなので紹介したい。というのも、この話はASCII.jpではおなじみの軽スポーツ「S660」誕生の物語だから。

S660は、本田技術研究所が創立50周年を記念し、2010年に行なわれた社内コンテスト「新商品提案企画」で、デザイン室の若手社員が手軽に乗れる“軽オープンスポーツ”を提案して、1位を獲得したことから始まる。当時、1位を取るとモックアップを作る権利が与えられたのだが、山本さんは上司に実車を作りたいと掛け合ったのだ。

山本 「同じ予算だったら、実車を作ってはどうかと提案したんです。せっかく1位を取ったのにオープンカーのモックアップじゃ面白くないでしょ?」

そして、山本さんは企画発案者を責任者に指名して、実車化プロジェクトが始まった。

山本 「僕がみんなに言ったのは、ちゃんとサポートしなさいよと。また、これはみんなの勉強も兼ねているからコストもある程度考えつつやってくれと。デザインも当時のエクステリアのトップにアドバイスで入ってもらったりして。

そしてできあがったのが「ゆるすぽ」という、S2000を小さくしたような可愛い顔をしたクルマだったんです。これは僕がいつも思っていることなのですが、若い子に考えさせてそれができた。うまくいけばそれが彼らの成功体験になります」

その後、さまざまな紆余曲折があったものの、S660は世に出て大きな支持を得た。この成功体験というのは、S660に限った話ではない。もちろんF1もしかりである。

世界最高峰のステージで 頂点を極めた方法に生きるヒントがある

世界的大企業の看板を背負い、世界最高峰のモータースポーツを制した山本さん。「勝利の流れをつかむ思考法 F1の世界でいかに崖っぷちから頂点を極めたか」は、自然体の山本さんが楽しめる自叙伝であり、これからの時代を生きるためのポジティブシンキング・バイブルだ。

難しいカタカナ言葉を並べ机上の空論をまとめたビジネス書とは異なり、現実に起きたできごとを当事者が日本の言葉で綴られているから、読みながらスーッと身に染み込む。普段本を読まれない方でも、本著を手にされることを強くオススメしたい。

それにしても、ここまで書いていいのだろうか? と心配になるところも。今回お話をうかがう前、Hondaの広報部に連絡をして「山本さんはどういう方ですか? いろいろ聞いていいですか?」と訪ねた。回答はこうだ「たくさんおもしろいお話を聞けると思いますよ」。

でも、やっぱり心配になり山本さんに「こんなに書いてしまっていいのですか?」と訪ねた。山本さんは素敵な笑顔で一言「僕は自由人なので大丈夫です。奥さんからもあんたぐらい自由人はいないんじゃないの?って言われるし」と答えてくれた。

■Amazon.co.jpで購入

-

勝利の流れをつかむ思考法 F1の世界でいかに崖っぷちから頂点を極めたか山本 雅史KADOKAWA

この記事に関連するニュース

-

“会社のガソリンカード”でマイカーに給油していた新入社員。「上司に即バレた」“軽率な行動”にア然

日刊SPA! / 2025年1月21日 15時52分

-

石橋貴明から阪神・藤川球児監督へ 就任直後に送信した内容に槙原寛己氏「ある意味パワハラメール」

スポニチアネックス / 2025年1月19日 20時41分

-

口下手でも笑いを生める「超簡単」な会話のコツ コミュ力が高い人は「フリオチ」の効能を知っている

東洋経済オンライン / 2025年1月19日 16時0分

-

東南アジアからオファー殺到も「帰国」 札幌から受けた衝撃…日本人監督が成功した理由【コラム】

FOOTBALL ZONE / 2025年1月2日 9時50分

-

谷原章介「真剣に買いたい」約30年前のホンダ“軽スポーツカー”とは? 若者の車離れへの考察も

ORICON NEWS / 2024年12月26日 17時0分

ランキング

-

1「最高なスタンプ買った」 全人類待望の“あの部分”だけを集めたLINEスタンプが「これはほしい……!!」と220万表示

ねとらぼ / 2025年1月23日 7時45分

-

2ソフトバンクが10年ぶりにGalaxyを扱う3つの理由、「月額3円」なぜ実現? 発表会場でキーパーソンを直撃

ITmedia Mobile / 2025年1月23日 11時51分

-

3DIYで室温が約10℃変わった「トイレの寒さ対策」が310万再生 コスパ最強のアイデアへ「天才!」「これすごくいい」

ねとらぼ / 2025年1月23日 8時30分

-

4リアルタイムで文字起こし&翻訳、しかも利用料ゼロ 異色のAIタブレットの実力

マイナビニュース / 2025年1月23日 11時0分

-

5ローソンが238円で具なしカップラーメン発売へ 「高くない?」「カップヌードルとほぼ同額」異論も

iza(イザ!) / 2025年1月22日 17時7分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください