Sonosのサウンドバーを聴く、コンパクトなのに満足度が高い「Ray」と「Sub Mini」の組み合わせ

ASCII.jp / 2022年10月9日 13時0分

サウンドバーに関する関心が高まっている。ここで紹介するのは、米国Sonosの「Ray」と「Sub Mini」。リビングのテレビと組みあわせ、映画館のように没入感があるサウンドを体験したいという人にオススメの組み合わせだ。

日本の住環境に合ったコンパクトな筐体

RayはSonosとしては最も小型で、実売3万円台と比較的リーズナブルな価格で買えるサウンドバーだ。

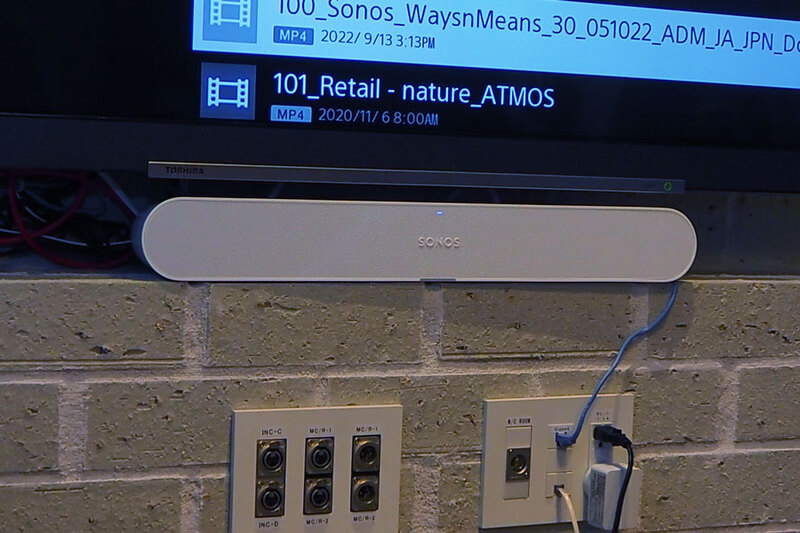

いまサウンドバーで人気があるのは“1本バー”とも呼ばれるサブウーファー一体型の機種だ。テレビラックの上に置き、テレビと接続するだけで済むため、設置も容易だ。市場では大きく、(1)幅550mm程度、(2)幅650mm程度、(3)より大きなもの(幅900mm台~1mを超すもの)がある。Rayは幅559mmであり、(1)のカテゴリーに属する。奥行きは95mm、高さは71mmに抑えている。

4基あるスピーカーはいずれも前方に向いており、ラックやテレビ周りの狭い隙間に収納して使える。ここは幅650cmクラスの上位機「Beam (Gen.2)」にもない特徴である。

Sonosのワイヤレススピーカーは、共通のアプリで設定や操作をする仕組みになっている。単体での使用だけでなく、マルチルーム再生やステレオペア再生など、複数機器の連携も可能だ。RayもワイヤレスサブウーファーのSub Miniや、ワイヤレススピーカーの「One SL」を別途購入し、システムを拡張できる魅力も持つ。ネットワーク連携機能をうまく活用して、サラウンド再生を実現しているのである。

サウンドバーは手軽にサラウンド再生が楽しめるため、人気が高い。Rayは小型だが、30m2(18畳)程度の部屋をカバーできる性能を持つそうなので、日本の住環境に合った製品と言えるだろう。

ミニマムだが十分なRayの機能

エントリー機種ということもあり、Rayの機能はシンプルだ。

入力端子は光デジタル入力のみ。テレビの光デジタル出力を経由して、サウンドバーから音を出す。Blu-ray Discプレーヤーなどの外部機器を使いたい場合も、テレビを経由して再生する形になる。角型の光デジタル入力端子は、一般的な製品とは異なる位置に切り欠きがある。これは向きを気にせずケーブルの抜き差しできるようにするためで、Sonosの細かな配慮が反映された箇所と言える。

また、ほかのSonos製品同様、Wi-Fiや有線LAN(Ethernet)接続も可能だ。スマホアプリから認識し、アクセスポイントなどの情報を反映するまでの手順も非常によく考えられている。注意点としては、LANケーブルをつないでいると、Wi-Fi接続ができない点だ。機器を追加する際のアプリのUIは、Wi-Fi接続を想定しているためか、有線LAN接続の場合は別の手順を踏む必要があった。

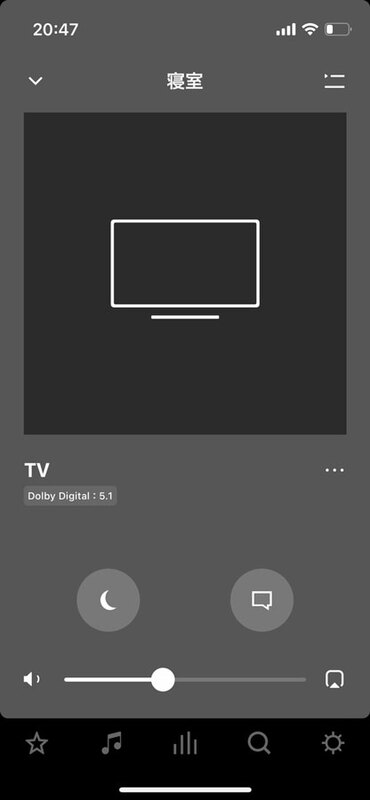

iPhoneなどに対応したSonosアプリは、機器の操作に使うほか、AirPlay 2の接続、Spotify、Amazon Music、Apple Musicのストリーミング再生も楽しめる。

最近のサウンドバーは、テレビとHDMI接続するものが主流になっている。一方、Rayは光デジタル接続のみだ。ここが心配になる人がいるかもしれない。

HDMI接続の利点は、CECというHDMIコントロール機能が使える点、Dolby Atmos信号の伝送ができる点などがある。CECはテレビと連動した電源のオン/オフや音量調節機能を利用するために必要な機能だ。

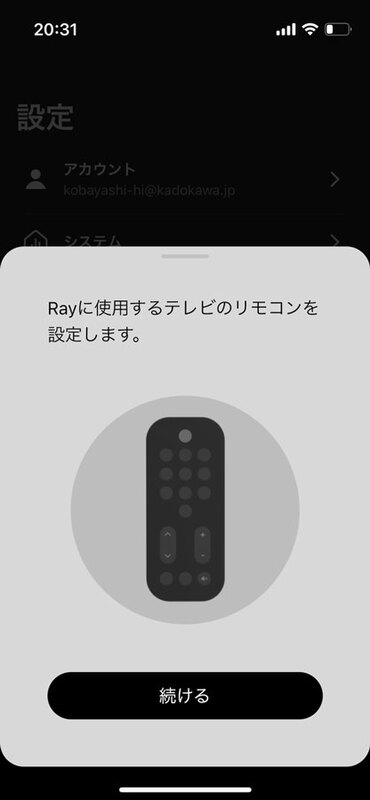

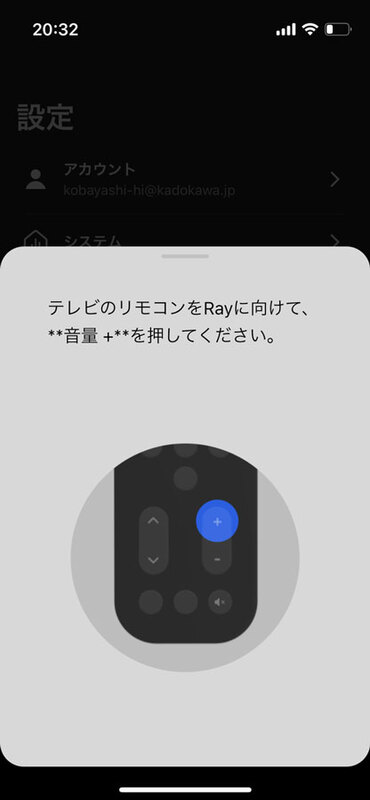

HDMI入力を持たないRayは、これらに対応しないのが弱点に見える。ただし、テレビリモコンの信号を学習する機能を持ち、テレビリモコンを使った音量調節ができたり、使用しない際には自動でスリープに入り、テレビからの出力と連動して音を出す仕組みを持っていたりするので、操作性が劣る印象はない。

入力信号が5.1chまでとなる点もそれほど気にする必要はないだろう。スピーカー数に制限のあるサウンドバーでは、ミックスダウンして再生するのが基本となるし、Dolby Atmos対応をうたっている機種でも再生は2.1chになるものが少なくないからだ。サラウンドの基本は5.1chになるので、まずはこれにしっかり対応していればいいという考え方もできる。Rayは4つのスピーカーを使い、2chまたは3chの再生ができる。

エントリーと侮れない本格的なサウンド

音はエントリー機種と思えないほど良い。コンパクトな筐体に関わらず、しっかりとした低域に支えられた充実したサウンドを聞かせてくれる。音調はスッキリとしており、解像感も中々のものだが、ギスギスした印象がなく、長時間聴いていても負担にならない。スッキリしつつもゆったりとした、やわらかく音に包まれる感じが心地よい。

音は専門のエンジニアがセオリーに則って開発したものに感じる。過度な誇張や破綻がなくニュートラルだ。後述するように低域が少し強めに出るバランスだが、音楽から映画までソースやジャンルを選ばずに対応できる力があり、オールラウンドな活躍が期待できる製品だ。

本体には合計4つのスピーカーを内蔵している。中央に中音域と低域を担当するミッドウーファーを2基、左右に高域を担当するツィーターを2基並べたスピーカーアレイになっており、中央のユニットはセンタースピーカーとしても機能する。高域は指向性が高く、音の広がり感に影響するので、ウェーブガイドを利用してより広い範囲に放射。セリフなどは明瞭かつ定位がはっきり決まるように調整されている。低音は、バスレフポートで強化。小型筐体にも関わらず、非常に豊かな量感が得られるのが特徴だ。

トーンバランスは中域から中高域にかけては基本的にフラット。高域はよくばらず、緩やかに減衰し、聴きやすく耳障りにならないよう仕上げている。低域は100Hz付近に少し強調感があり、やや盛っている感じもあるが、ここも過度にならないバランスにうまくまとめている。しっかりと厚みのある低域の上に、聞き取りやすい中域、きつさを感じない高域が乗る。米国のコンシューマー製品に多い、ピラミッドバランス的な調整と言えるだろう。

また、音の抜け感が非常に高く、特に声の再現に優れるのは注目したい点だ。映画でも、テレビ番組でも声の聞こえやすさはとても重要である。本機はクリアでハッキリと内容が聞き取れるのがいい。

音の広がり感も優れていて、77インチの大画面と組みあわせても、まったく見劣りしないスケール感があった。設置したのは8畳ほどのリビングで、Rayとの距離は2m程度。壁の反射などもうまく利用しているのか、本体の幅よりもかなり外側に音が広がっている感覚が得られた。サウンドバーのため、画面に近づきすぎるとテレビの下から音が鳴っているように聞こえるが、離れればその感じは和らぐ。セリフは広がらず中央に定位し、音の位置関係が把握しやすい再生音だった。

Sub Miniと組み合わせることで、ワンランク上の水準に

Sonosのホームシアターシステムは、ミニマムであればサウンドバー1本で完結する。一方で、サブウーファーやリアスピーカーを追加してより本格的なシステムにグレードアップできる。サラウンドに興味はあるが、予算や設置場所の制約が大きいという人も、予算や自宅の状況に合わせて、拡張していける柔軟さが魅力だ。

サブウーファーについては、これまで大型の「Sub」のみだったが、10月6日から一回り小さな「Sub Mini」の販売が始まったばかりだ。円筒形の本体はリビングになじむなかなかスタイリッシュなデザインで、ワクワク感がある。

Rayと組み合わせて使ってみた。すでに述べたようにRayは単体でも十分な低域再生能力を持つ。8畳程度の部屋ならこれだけでも十分と感じていたが、Sub Miniを入れるとやはり違う。音の実在感が大いに増す印象を持った。

IMAX ENHANCEDのデモディスクに収められている「Space Station」(DTS-HD MA 7.1 / DTS:X)はスペースシャトルの打ち上げの様子を収めた映像だ。カウントダウンの後、まずはロケットが点火し、轟音と煙を上げながらスペースシャトルが宇宙に打ち上げられる様子を見せる。次のシーンでは映像がスペースシャトルの内部に切り替わり、小刻みに振動しながら大気圏の外へと向かう機内の様子を緊迫感をもって伝える内容だ。

この臨場感の再現がSub Miniの有無で大きく変わる。打ち上げ時のシーンでは、爆発音とともに地を這うような低域が部屋を満たし、打ち上げ時の煙が画面からあふれ、部屋に充満してしまうのではないかという気分になるほどだ。サブウーファーから低域は床を伝わって体で振動を感じられる。ガタガタと音を立てる機内の映像も、緊迫感が増す。クルーの緊張感が伝わってくるようだ。こうした映像では、ロケットが宇宙に向かって打ち上げられたという事実だけを感じがちだが、迫真に迫った音が伴うことで、それが大きな危険や恐怖を伴うものであり、だからこそ大規模なプロジェクトであるということを実感できる。映像自体は同じものなのに、その見え方自体が変わる。なかなか興味深い経験になった。

Sonosの機器同士の連携だからできること

最近はPCやスマホを使って、周波数特性などが測れる。筆者もレビューなどで音を聴く際には、簡易的に周波数特性も見るようにしている。厳密なものではないし、部屋や周囲の騒音なども受けるためあくまでも参考程度だが、少しコメントしておこう。

Rayは単体で使うと100Hz付近に大きめの山があり、なだらかに40Hzぐらいまで落ちていく。さらに下の帯域は急激に下がる。これにSub Miniを追加すると、低域のピークが50Hz、40Hzといった深いところまで落ち、ローエンドの落ち込みも緩やかになる。同時に100Hz付近に合った低域の山はなくなり、中低域から低域のフラットさが向上することになる。

おそらくSonosの製品は連携する機器の情報を参照し、その組み合わせに合った適切な調整を加える機能を持っているのだろう。再生能力に制約がある小型のスピーカーではそれに合ったまとめ方、サブウーファーを追加してよりワイドレンジな再現ができる場合はメインスピーカーの特性をよりフラットにするといったパラメーターの調整を選択するといった具合だ。このあたり、製品の特性がよくわかっている自社の製品同士の組み合わせだからできる面もあるだろう。

サブウーファーは、映画などで迫力ある効果音を演出するために追加されることが多いが、RayにSub Miniを追加すると、その上の帯域の再現も向上することになる。Space Stationの機内映像で臨場感が増したのは、中域の再現力が上がり、より多くの情報を感じ取れた点も関係しているだろう。映画を視聴している際にも、没入感を高める効果音などが明瞭になり、セリフなども聞こえやすくなった。Sub Miniを追加することで、より適切な再生に近づいていくことを実感できた。

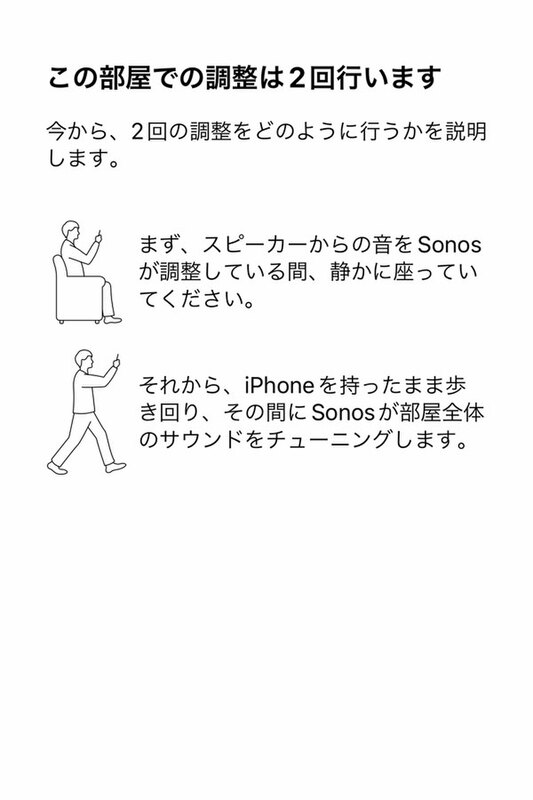

Sonos製品ではさらに「Trueplay」という自動補正機能も利用できる。各スピーカーから出る音を、部屋の様々な部分でiPhoneのマイクで計測し、部屋の環境に合った適切なものに補正する機能だ。TrueplayはiOS版アプリのみでの対応だが、計測さえ済ませればその結果を本体が記憶するという。Trueplayを適用すると全体の凹凸が少ないより滑らかなカーブになることが確認できた。

Sub Miniの直販価格は6万4800円。Sonos Rayの3万9800円よりも高価にはなるが、ワンランク上の再生を目指すなら追加する価値があるように思えた。本体も幅230mmとコンパクトだ。設置スペースが確保しやすいだけでなく、箱からの取り出し方を含めて設置の手順も簡単になっている。

Sonosは音質に加え、操作性、デザイン性も重視しているブランドだ。大型の製品は、梱包を解くだけでも苦戦しがちだが、Sub Miniは外箱を開き、電源ケーブルなどが入っている上部の箱を取り除き、本体を上に引き出せば終了という簡便さだ。ネットワークでの連携になるので、すでにSonosのサウンドバーが導入されている環境であれば、電源ケーブルをつなぎアプリで操作するだけで設定が完了する。

Sonos製品のいいところは、こうしたアウトボックスの手間にも配慮している点だ。製品は家に届き、設置する瞬間に一番テンションが上がるものだが、ここが煩雑だと興覚めになりやすい。一人でも簡単かつストレスなく箱から出せる点は見逃されがちだが、購入後の満足度を上げるために重要だと思う。

サラウンドの世界を身近にできる

かつてのサウンドバーは、AVアンプを中心としたリアルサラウンド再生に比べて、音質や音の広がりの面で劣る印象があった。しかし、技術は進歩していて、デメリットを感じにくくなっている。また、計測技術やデジタル技術の進歩により、低価格でも高水準な再生音を持つ製品が増えている。

ワイヤレススピーカーの開発に先鞭をつけ、現在はホームシアターの分野にも積極的なSonosはその最先端を進むブランドと言ってもいいだろう。リビングは生活の場でもあるので、大型のAVアンプを導入し、リアスピーカーを設置し、ケーブルをはわせるのは大変だ。サウンドバーで満足感が得られるのであれば、そのほうがいいと感じる人は多いだろう。

Rayは、Sonosとしては最も小型で、価格も抑えた製品だが、単体でも十分な満足感が得られる。その一方で、サブウーファーやリアスピーカーの追加で柔軟なシステム拡張にも対応できる。すぐ買って満足するのも良し、深く使いこんで追究していくのも良し。クオリティの面でも、使いこなしの面でも魅力あふれる製品だ。

この記事に関連するニュース

-

Amazonブラックフライデーで逃したくない傑作「オーディオ」機器5選【ネット通販傑作遊びモノ】

&GP / 2024年11月15日 20時0分

-

Amazonが3.1ch再生に対応したサウンドバー「Amazon Fire TV Soundbar Plus」

ITmedia PC USER / 2024年11月15日 14時27分

-

Fire TVシリーズと連携するサウンドバー「Fire TV Soundbar Plus」が国内初登場

ガジェット通信 / 2024年11月15日 14時0分

-

今売れている「サウンドバー」トップ10&おすすめ3選 圧巻の7.1.4chや独立サブウーファーによる5.1chなどJBLの立体音響に優れたモデルに注目【2024年11月版】

Fav-Log by ITmedia / 2024年11月12日 12時10分

-

一度味わうとやみつきに!部屋全体を包み込むかのような没入感が魅力のハーマンカードンのBluetoothスピーカー

&GP / 2024年11月6日 6時0分

ランキング

-

1【最新】Wi-Fiルーターだけはいいものを買え、今ならこれでキマリだ

ASCII.jp / 2024年11月23日 17時0分

-

2ただの古いパイプ椅子だと思ったら…… JR東日本が販売している“鉄道古物”にツッコミ殺到 「この商品が刺さる層いるのか」「嘘ではない」

ねとらぼ / 2024年11月23日 20時40分

-

3「ナスは冷凍してください」 “多くの人が知らない”超簡単な保存術 便利すぎて驚き続出「いつも腐らせてた」「知るのが遅かった」

ねとらぼ / 2024年11月24日 7時0分

-

4Switchで遊べるヴァンサバ系ゲーム5選!強化しまくって大量の敵を一掃する「俺TUEEE!」が超気持ちいい

インサイド / 2024年11月23日 15時0分

-

5プロが教える「PCをオフにする時はシャットダウンとスリープ、どっちがいいの?」 理想の選択肢は意外にも…… 「有益な情報ありがとう」「感動しました

ねとらぼ / 2024年11月20日 22時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください