30倍ズームも綺麗に撮影、AI技術で強力なカメラ機能を実現した「Pixel 7 Pro」

ASCII.jp / 2022年10月13日 12時0分

新たに登場した「Pixel 7」シリーズの上位モデルとなる「Pixel 7 Pro」は、6.7型の大画面ディスプレーに3眼カメラ、そして新しいチップセット「Google Tensor G2」とAI技術によるカメラ機能の強化など、さまざまなアップデートがなされている。その実力を発売前の実機から検証した。

Pixel 6シリーズに近いデザイン インターフェースはシンプル

まずは外観だが、ディスプレーサイズは先にも触れた通り6.7型で、サイズは約76.6×162.9×8.9mm、重さは約212g。前機種となる「Pixel 6 Pro」のサイズがと重量が約75.9×163.9×8.9mm、重さは約210gとなっていることからサイズの変化はほとんどないといえる。

また側面にはカーブがかかった有機ELディスプレーを採用している点も、Pixel 6 Proと同様だ。使い勝手の問題などから最近では減少傾向にあるカーブドディスプレーだが、見た目に高級な印象を与えるという点ではメリットだろう。

背面を見ると、やはりカメラ部分が出っ張りのあるバー状というデザインはPixel 6 Proと共通。ただカメラ部分は下位モデルの「Pixel 7」と同様、丸くくり抜かれてより目立デザインとなっていることから、見た目で違いは判別しやすい。

側面、及びバー部分の素材にはアルミニウムが使われているが、Pixel 7がアルミニウムらしいマットな質感であったのに対し、Pixel 7 Proでは加工を変えているようで、前面・背面のガラスに合わせた光沢感のあるツルツルした触感となっている。高級感の演出にひと役買っている一方、指紋が目立ちやすいのはややデメリットといえるかもしれない。

側面のインターフェースは右側面に電源キーと音量キー、左側面にSIMスロット、そして底面にUSB Type-C端子が備わっている。これは従来のPixelシリーズを踏襲したもので、構成としてはかなりシンプルだ。

AI技術でズームを中心にカメラが大幅進化

続いてカメラを確認すると、Pixel 7 Proは5000万画素/F値1.85の広角カメラと、1200万画素/F値2.2の超広角カメラ、そして4800万画素/F値3.5の望遠カメラの3眼構成となっている。広角・超広角カメラの性能はPixel 6 Proと変わっていないが、変化しているのが望遠カメラである。

Pixel 7 Proの望遠カメラは広角カメラ同様、「クアッドベイヤー」に対応したイメージセンサーを採用、4つの画素を1つにして光をより多く取り込んでの高感度撮影と、高い解像度を生かしたズーム撮影を両立できるようになっている。それに加えて望遠の倍率もPixel 6 Proの光学4倍ズーム相当から、光学5倍ズーム相当に変化している。

そこにAI関連の処理速度をより高速化したチップセット「Google Tensor G2」を加えることで、実現したのが従来より一層進化した「超解像ズーム」である。PixelシリーズはAI技術を活用し、デジタルズームで撮影した写真をボケたりドットが目立ったりすることなく、鮮明に映し出すことができる超解像ズームに力を入れており、Pixel 6 Proでは最大20倍までのデジタルズームに対応していた。

だがPixel 7 Proでは新しい望遠カメラとAI技術の活用によって、最大30倍までの超解像ズームを実現。実際に撮影してみると、30倍ズームでは等倍の写真と比べればさすがに粗さが目立つとはいえ、被写体の比較的細かな部分まで捉えた撮影ができることが分かる。

それに加えて2~5倍ズームの際には、広角カメラと超広角カメラ、そしてAI技術を組み合わせることで画質を高めているという。実際にそれらの解像度でデジタルズームによる撮影をしてみても、等倍の写真と大きく変わらない品質で撮影できるように感じた。どうしても最高倍率ズームが注目されがちだが、品質を重視するならある程度低い倍率で撮影するのがベストといえるだろう。

そしてもう1つ、Pixel 7 Proのみの機能となるのが「マクロ フォーカス」、要はマクロ撮影機能の搭載である。カメラを被写体に近づけると自動的に切り替わってマクロ撮影でき、切り替えなどの手間は必要ない。

マクロ フォーカスでは最短で3cmまで近づいて撮影できるのに加え、画素数の高い通常のカメラを用いるため高画質で撮影できるのがうれしい。近接での撮影にこだわる人は有効活用したい。

他にもAIを活用した機能は多く用意されており、Pixel 7シリーズ共通の特徴でもある「ボケ補正」や「シネマティックモード」などの利用も可能だ。「消しゴムマジック」などの従来機能も、チップセットの進化に合わせて精度が高まっていることから有効活用したい。

なお、フロントカメラに関しては、1080万画素/F値2.2と性能だけ見ればPixel 6 Pro(1110万画素/F値2.2)とスペックダウンしているように見える。ただフロントカメラによる顔認証や、「ガイド付き自撮り」といった新機能が追加されるなど、やはりAI技術の活用による進化を遂げているようだ。

ボイスレコーダーの 文字起こし精度は変わった?

そのAI技術を活用したカメラ以外の機能として注目されるのが、翻訳や文字起こしなど、言語に関する機能である。Pixel 7シリーズはPixel 6シリーズ同様、翻訳や字幕文字起こしなどの機能が引き続き用意されているが、注目されるのは自動文字起こしができるボイスレコーダー機能であろう。

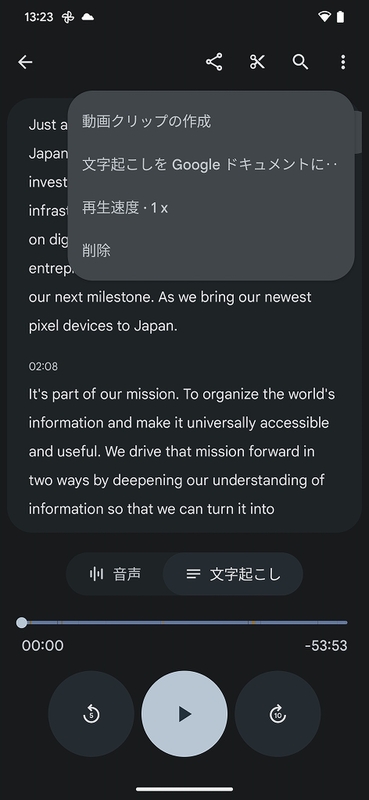

ボイスレコーダーは新たに話者を認識した文字起こしに対応するとされているが、日本語だけでなく英語などでも試してみたものの、まだ認識はできておらず、対応はこれからのようだ。しかしながら、それ以外の部分でも進化を遂げているようで、新たに録音した音声の再生速度を変えたり、文字起こしした内容をGoogleドキュメントにコピーする機能などが用意されている。

これまで文字起こしの内容を他のアプリで活用するにはパソコンからWebブラウザ経由でダウンロードする必要があっただけに、後者の機能はとりわけ仕事で文字起こし機能を使っていた人などにとって非常に役立つことだろう。

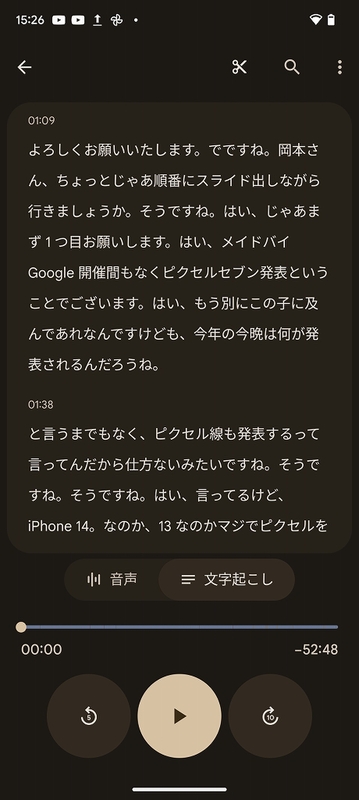

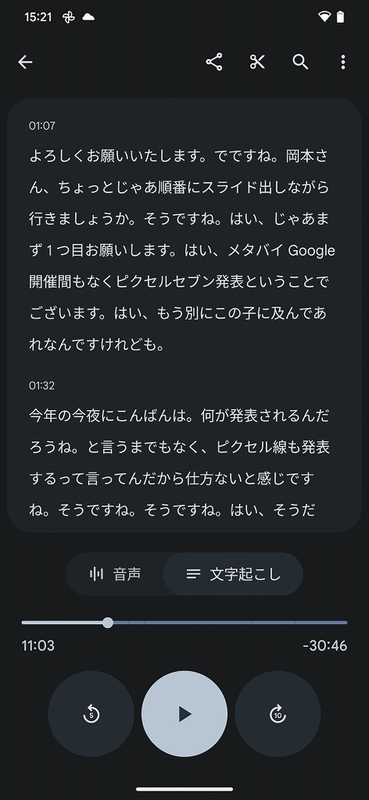

ちなみにボイスレコーダーの文字起こし品質についても、以前のチップセット「Google Tensor」を搭載した「Pixel 6a」のボイスレコーダーアプリを使い、ASCII.jpのYouTubeで配信されている動画の音声を直接USB端子経由で入力、録音して比べてみた。その結果認識スピードや精度に大きな違いはないようで、音声や話し方が良ければ高い精度で認識してくれる。

ただ精度が落ちるケースも少なからずあるのに加え、突然文字起こしが数十秒~1分程度止まってしまう事象が発生することも変わっていないので、過度な期待は禁物だ。加えて執筆時点では話者認識ができていないこともあって、複数人による会話はどうしても見づらくなってしまうだけに、今後のアップデートに期待したい。

ハイエンドとして見ると性能はやや抑えめ

カメラ以外の性能面を確認すると、チップセットは「Google Tensor G2」、ストレージは128GBまたは256GB(モデルによって異なる)と、Pixel 7と共通しているが、上位モデルということもあってメモリーは12GBとなっている。

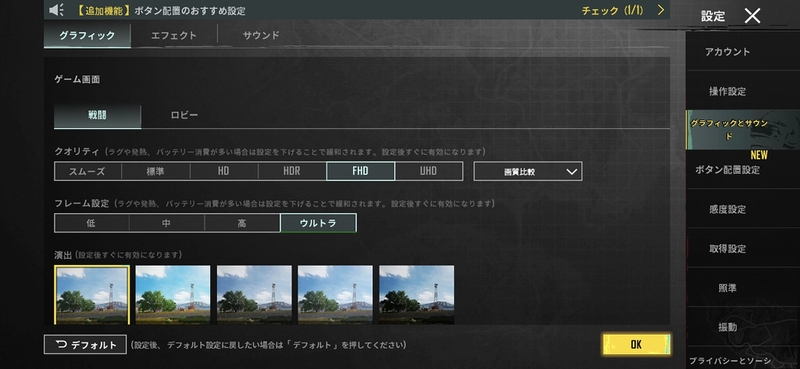

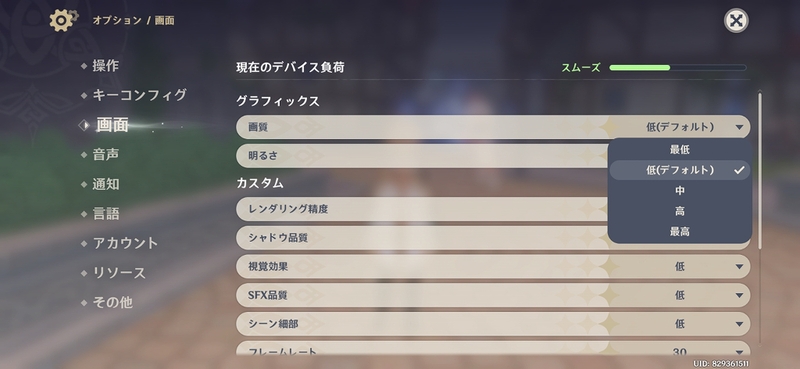

性能をゲームで確認すると、「PUBG MOBILE」ではグラフィックのクオリティーが「FHD」まで上げることができ、「原神」のデフォルト設定は「低」となっている。AI処理以外の部分は「Snapdragon 8 Gen 1」より性能が抑えめで、ディスプレーのリフレッシュレートは120Hzと滑らかな表示が可能ではあるものの、ハイエンドモデルの中ではゲーミングにやや弱いといえる。

バッテリーは5000mAhで、30Wの急速充電に加えQi規格のワイヤレス充電やバッテリーシェアにも対応するなど充実度は高い。FeliCaやIP68の防水・防塵性能にも対応しているので安心感がある。

最後にモバイル通信に関して確認すると、従来のPixelシリーズ同様eSIMと物理SIMのデュアルSIM構成となっており、5Gにも対応。Pixel 7が対応周波数帯がサブ6まで出会ったのに対し、Pixel 7 Proはサイズが大きくアンテナを増やしやすいこともあってかミリ波にも対応、日本で使われている28GHz帯(n257)にも対応するが、NTTドコモの4.5GHz帯(バンドn79)に対応しないのは相変わらずだ。

【まとめ】カメラの満足度は高いが ハイエンドとしては気になる性能

まとめると、Pixel 7 ProはPixel 6 Proから順当に進化を遂げており、AI技術を活用したカメラ機能の進化と充実度合いは目を見張るものがある。価格は12万4300円からとPixel 7と比べれば高くなるものの、大画面とカメラを重視して選ぶのであれば満足度は高いといえるだろう。

一方で外観のデザインは大きく変わっておらず、新規性がやや薄いこと、そしてAI関連処理を除く Tensor G2の性能があまり上がっていないことが残念な点といえる。性能を求めるならSnapdragon 8 Gen 1搭載機種を選んだ方がメリットがあるだけに、ハイエンドモデルの中で選択するとなると悩ましいかもしれない。

この記事に関連するニュース

-

Galaxy S25シリーズの国内版SIMフリー発表 S25は12万9000円から、S25 Ultraは19万9800円から

ITmedia Mobile / 2025年1月23日 3時5分

-

まるで“中国版iPhone”の「vivo X200 Pro mini」を試す iPhoneを超えたコスパに衝撃

ITmedia Mobile / 2025年1月2日 10時45分

-

あらためてiPhone 16シリーズは“買い”か? カメラ性能、ベンチで徹底検証!

ASCII.jp / 2024年12月31日 11時0分

-

ライカカメラ搭載の 「AQUOS R9 Pro」に約20万円の価格以上の価値を感じた

ASCII.jp / 2024年12月29日 12時0分

-

OPPO Find X8レビュー - Hasselbladと協業したカメラを搭載して久々に国内登場のOPPOハイエンド機

マイナビニュース / 2024年12月26日 20時54分

ランキング

-

1デジ庁、「e-Gov電子申請アプリ」アップデート 更新前に旧バージョンのアンインストール必須

ASCII.jp / 2025年1月20日 16時15分

-

2ソフトバンクが10年ぶりにGalaxyを扱う3つの理由、「月額3円」なぜ実現? 発表会場でキーパーソンを直撃

ITmedia Mobile / 2025年1月23日 11時51分

-

3リアルタイムで文字起こし&翻訳、しかも利用料ゼロ 異色のAIタブレットの実力

マイナビニュース / 2025年1月23日 11時0分

-

4「許さない」 しまむら、“新作ディズニーアイテム”が完売多数で転売 2万5000円での出品も…… 「本当やめて」と怒りの声

ねとらぼ / 2025年1月23日 13時43分

-

5DIYで室温が約10℃変わった「トイレの寒さ対策」が310万再生 コスパ最強のアイデアへ「天才!」「これすごくいい」

ねとらぼ / 2025年1月23日 8時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください