【写真家レビュー】iPhone 14 Pro Maxは大型センサーを積んだカメラにかなり肉薄

ASCII.jp / 2022年10月17日 12時0分

この記事を執筆するにあたって試用したiPhone 14 Pro Maxは、iPhone 14シリーズの中でも、一番のヘビー級だ。僕はiPhone 11 Pro Maxを使っているので、箱を開けてもさほど大きいとは思わなかったが「重たい! なんなんだこの重量感!」と思ったのはセットアップをしている間くらいで、使い始めると重量感と厚みのおかげで実に構えやすい。特に動画を撮影するときは、軽すぎると映像がフラフラしてしまう。

まあ意見の分かれるところではあるが、僕はこれくらいズッシリしている方がいいし、もちろん重たいのが嫌ならば、カメラの中身は同じで、ひと回り小さいiPhone 14 Proという選択肢もある。

光を受け止める能力が4倍に 大型センサーを積んだカメラにかなり肉薄

カメラ機能で一番のトピックスは、メインカメラが新しい4800万画素のクアッドピクセルセンサーになったことである。4画素をひとつに混合するため、記録される画素数は従来通りの1200万画素だが、単純にいえば光を受け止める能力が4倍ということになる。1画素あたりの面積をみると13 Pro/Pro Maxが1.9μm(マイクロメートル、1mmの1/1000)。このメインカメラがそのまま無印のiPhone 14に継承されているが、iPhone 14 Pro/Pro Maxは4画素で2.44μmと、4倍とはいかないが面積でいえば約1.65倍に広くなっている。

だったら「1画素を2.44μmの大粒にすればいいじゃん」と思われがちだが、一度の撮影で4画素の露出を微妙に変えている。それを合成することで階調の豊かな、いわゆるHDR(ハイダイナミックレンジ)に仕上げることができる。この仕組み、Androidではすでに普及しているのだが、真打ち登場とばかりにiPhoneも採用した点は大きい。

光学2倍望遠を搭載し、ズームの範囲が4段階に

またクアッドピクセルセンサーは、さらに大きな恩恵をもたらしている。それが「2倍」の復活だ。僕がカメラを立ち上げてまず驚いたのが、ズームが0.5倍/1倍/2倍/3倍と4段階になっていたこと。以前iPhone 13 Proを試用したときは0.5倍/1倍/3倍の3段階で、0.5倍/1倍/2倍の3段階に慣れていた僕には、「1倍」と「3倍」の画角変化が大きすぎるのが不満だった。交換レンズとして一般的な24-70mmズームに例えると、広角端と望遠端がワンタッチで切り替えられます……という「便利っぽいけどその間はないんかーい!」という状態なのである。

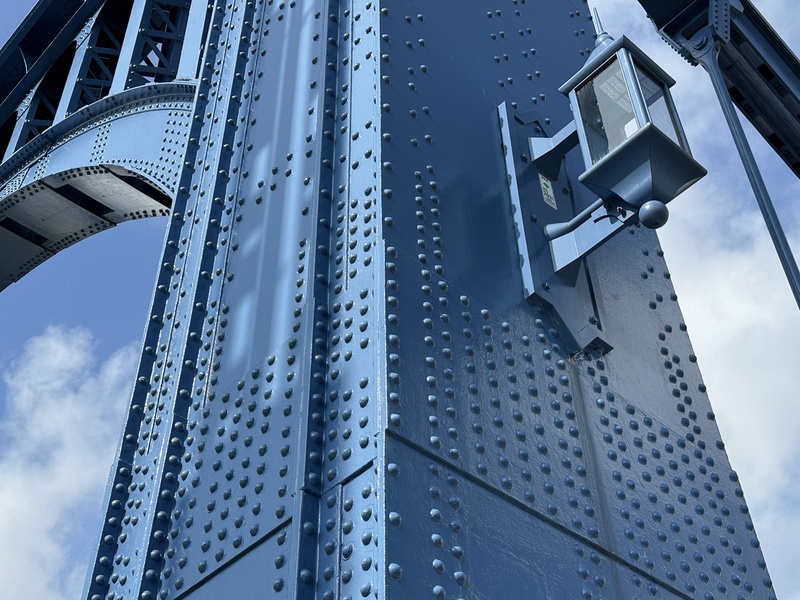

もちろんズームでその間の画角も使えるのだが、いちいち二本指で操作するのは面倒臭い。iPhone 14 Pro/Pro Maxの「2倍」は48mm相当で、遠近感はほぼ肉眼に近い。つまり見たままの光景をスパッと切り取れるのだ。今回iPhone 14 Pro Maxを試用している間にいろいろな場面を撮影したが、普段から50mm近辺の交換レンズを使うことが多いので、「2倍」がしっくりくることが多かった。

「ミラーレス機に超広角レンズを装着して撮影」と 言われても疑問を感じないと思うほど画質が向上

またズームが効かないポートレートモードでは、iPhone 13 Pro/Pro Maxは「1倍」と「3倍」しか選択できなかった。それが14 Pro/Pro Maxでは間の「2倍」も選ぶことができる。ボケを生かしたい場面では2倍(48mm相当)くらいの画角が構図を作りやすいので、これも実にありがたい。

iOS 16ではポートレートモードでは被写体の背景だけでなく、手前にもボケが生じるようになった。いわゆる「前ボケ」というものだが、背景に比べると高度な画像処理が求められる気がする。状況によってはCGで頑張ってボカしました感が出てしまうが、できないよりは100倍いい。以前のポートレートモードは背後ががっつりボケるのに、被写体より手前はカリカリにシャープ。せっかくボケを生成する機能なのに、奥行きを生かすような表現が難しかったのだ。

「0.5倍」の超広角カメラも画質が向上している。iPhone 13 Pro/Pro Maxでは画面周辺部の描写の甘さと、暗い場面でのノイズが気になっていた。それがiPhone 14 Pro/Pro Maxではレンズが一新されたことで、隅々までキレキレ。センサーも大型化されたとのことで、ノイズも軽減されているように感じる。一方「3倍」は大きなアップデートはないようだが、もともと良好な描写でiPhone 14 Pro/Pro Maxでも十分なパフォーマンスを発揮している。

とまあ、SIMカードも入れず、カメラ以外の機能も使わずにこれだけ書いても書ききれないほどだが、私物で持ったらさぞかし便利なのだろう。

インカメラのある部分が切れ込みから「液晶に浮かぶ黒い島」になったのだが、これが最初はハードウェアの構造かと思っていたが、なんとこれはダイナミックアイランドという斬新なユーザーインターフェイス。カメラ使用時はブラックアウトする部分なので出番はないのだが、「ミュージック」などで試すと未来感がある。

さらにApple ProRAWやシネマティックの話もしたいのだが、それは後編へ続く。

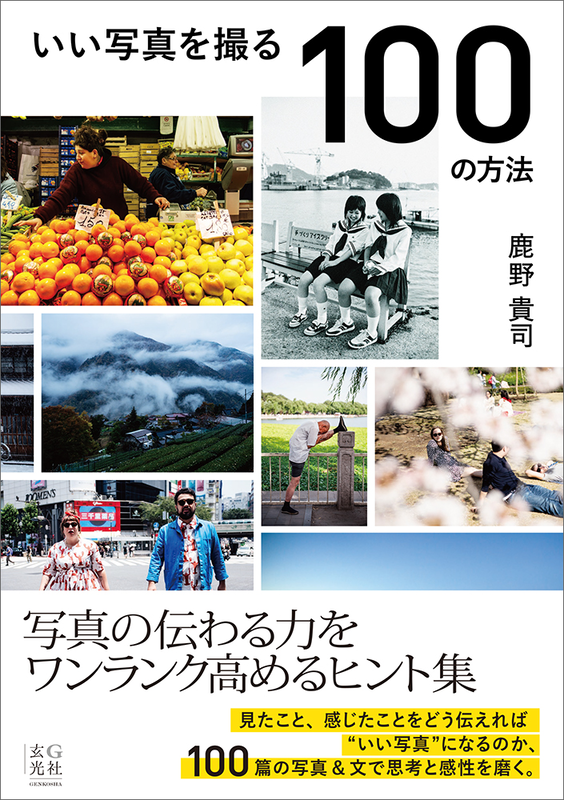

※お知らせ※ 9月30日に玄光社より著書「いい写真を撮る100の方法」を発売しました。見たこと、感じたことをどうすれば「いい写真」に仕上げることができるか、100篇の写真と文で送るヒント集です。教科書としても、読み物としてもお楽しみいただけると思います。 ■玄光社による紹介ページ→http://www.genkosha.co.jp/gmook/?p=29454

筆者紹介――鹿野貴司 1974年東京都生まれ、多摩美術大学映像コース卒業。さまざまな職業を経て、フリーランスの写真家に。広告や雑誌の撮影を手掛けるかたわら、精力的にドキュメンタリーなどの作品を発表している。

写真集に「山梨県早川町 日本一小さな町の写真館」(平凡社)など。公益社団法人日本写真家協会会員。

この記事に関連するニュース

-

【写真家レビュー】iPhone 16 Proのカメラは15からの継承 カメラコントロールは予想できない進化に期待したい

ASCII.jp / 2024年11月17日 12時0分

-

価格と性能のバランスがいい「Xiaomi 14T Pro」 10万円台前半でもいい感じの「ライカカメラ」を楽しめる

ITmedia Mobile / 2024年11月13日 17時5分

-

シャープの「AQUOS R9 pro」は“カメラを超える”スマホ 3眼カメラやシャッターキーの意図、19万円台でも投入する意義とは?

ITmedia Mobile / 2024年10月31日 6時5分

-

もはやカメラの「AQUOS R9 Pro」ほぼハイエンドの「AQUOS sense9」、シャープが新スマホ2機種を発表

&GP / 2024年10月30日 22時0分

-

「iPhone 16/16 Pro」のカメラ機能を比較、基本画質に差はなし? 新ボタン「カメラコントロール」は難易度高し

ITmedia Mobile / 2024年10月29日 15時5分

ランキング

-

1iPhone基本の「き」 第629回 ロック画面下部にあるアイコンが削除・変更可能に - iOS 18の新機能

マイナビニュース / 2024年11月24日 11時15分

-

2Microsoftの「リコール」機能、Copilot+ PCでテスト可能に(要Insider)

ITmedia NEWS / 2024年11月24日 8時23分

-

3みんなが狙っているモデルはこれ! 「スマートウォッチ」ほしいものランキングトップ10&おすすめ Xiaomiの人気シリーズがランキングを席巻!【2024年11月版】

Fav-Log by ITmedia / 2024年11月24日 7時15分

-

4“謎スマホ”と呼ばれた中国EVメーカーの新モデル「NIO Phone N2401」を見た

ITmedia Mobile / 2024年11月24日 10時5分

-

5ただの古いパイプ椅子だと思ったら…… JR東日本が販売している“鉄道古物”にツッコミ殺到 「この商品が刺さる層いるのか」「嘘ではない」

ねとらぼ / 2024年11月23日 20時40分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください