【写真家アドバイス】iPhone 14 Pro Maxの性能を120%生かす撮影テク

ASCII.jp / 2022年10月30日 12時0分

「ポートレートモード」で撮影するのなら レンズを向ける位置を意識しよう

ここ数年のiPhoneのカメラ機能で、個人的に進化の度合いを強く感じるのが「ポートレートモード」だ。普段デジタル一眼レフやミラーレス機に明るいレンズを着けて使うことが多いので、背景がボケるということは、僕にはごく自然なこと。

それだけに初期のポートレートモードは、どうしても被写体とボケの境界部分が不自然に見えて仕方なかった。しかし今はだいぶ自然で、iOS 16からは前ボケまで再現するようになった。iPhone 12 Pro/Pro Maxから搭載されている「LiDARスキャナ」の力が大きいのだろう。

そこでこのようなポートレートを撮影するときのポイント。大人でも子供でも、全身を撮るならヘソ、上半身であれば胸のあたりの高さからレンズを向けること。相手と向かい合うと、目線とレンズは同じくらいの高さになる。そこから上半身や全員を写そうとすると、やや下向きのアングルになり、頭でっかちに写ってしまうのだ。とくにメインカメラは24mm相当とかなりの広角。遠近感でちょっとした歪みが誇張されて写ってしまう。

とくに幼い子供はそもそも大人より頭でっかちなので、なおさら注意が必要だ。また目線の高さで撮影すると、人物が背景や地面に溶け込んで立体感が感じにくい。これが低いアングルから撮影すると、空を人物の背景にすることができ、奥行きのある写真になる。

アングルの高低や構図によって、空と地面の境界線を画面のどこに配するかも重要。境界線が遠くであれば、スマホやカメラを水平に構えれば自然と真ん中にくる。それでバランスがよいこともあるが、空1/3・地面2/3か、逆に空2/3・地面1/3にすると安定感が生まれやすい。

これはヨーロッパの絵画界では古くから「3分割構図」として受け継がれてきたセオリー。縦横をそれぞれ3分割し、その線や交点に重要な要素を重ねるというものだが、冒頭の写真も地平線を上から1/3、子供を左から1/3(少し中央に寄ってしまったが)に配している。僕はほぼ無意識でこのような構図になるが、「設定」→「カメラ」で表示される「グリッド」をオンにすると、撮影画面に縦横をそれぞれ3分割した線が表示される。

「ダイナミックレンジ」に クアッドピクセルセンサーの恩恵を感じる

もしiPhone 14 Pro/Pro Maxを手にしたら、ぜひその「ダイナミックレンジ」(再現できる階調の幅)の広さも生かしてほしい。手にしていない人は、ダイナミックレンジが広いからぜひ手にして試してみてください。ダイナミックレンジが狭いと、いわゆる白飛びや黒つぶれが増えて、コントラストは高いが中間の階調がない写真になってしまう。かといって白飛びや黒つぶれを無理に抑えると、白が濁ったり黒がくすんだりするのだ。それが今回撮影した写真をみると、白は白く、黒は黒く、しっかり再現されている。私物のiPhone 11 Pro Maxではべったりとした写真になりそうな状況も、立体感のある写真に仕上がっていた。

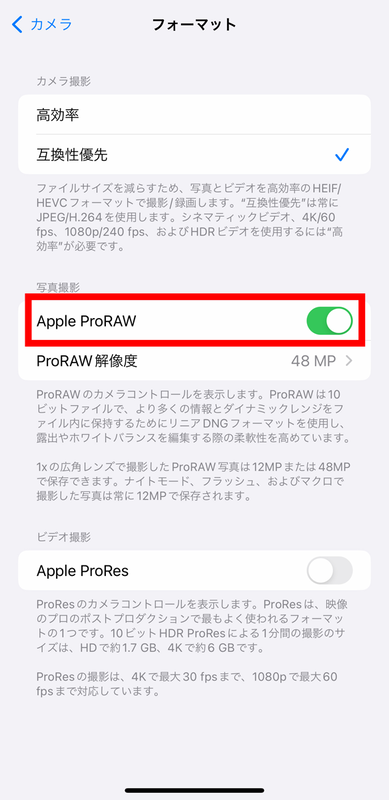

レンズ交換式カメラで選択できる保存形式「RAWデータ」 「Apple ProRAW」はセンサーが捉えた4800万画素をそのまま記録

仕上がりといえば、「Apple ProRAW」も見逃せない。シャッターを押すとセンサーは光を捉え、その情報から世界でもっとも汎用性のある画像形式・JPEG、もしくはJPEGよりもさらに容量を圧縮できるHEIFのデータが生成される。そのセンサーからの情報をそのまま保存したデータがRAW、和訳すると「生」だ。

一般にレンズ交換式カメラで選択できる保存形式で、パソコンを使ってカメラメーカー純正のソフト、またはAdobe Lightroomなどの汎用RAW現像ソフトで開く必要がある。ひと手間必要ではあるが、明暗やトーン、色などの調整幅は、すでに情報の一部が間引かれたJPEGなどの画像よりも広い。

iPhoneではiOS 10から汎用フォーマットであるDNG形式のRAWデータが保存可能に。さらにiPhone iPhone 12 Pro/Pro MaxからApple ProRAWという形式を採用するようになった。Apple ProRAWも実際はDNG形式で、拡張子も「.dng」。実際にはセンサーからの生の情報ではなく、iPhone特有の処理をした後のデータだという。つまり画像を生成する一歩手前ということらしい。

注意してほしいのは、RAWで撮影するとデータ容量が10倍以上になること。裏を返せばそれだけの情報を持っているともいえる。試してみると調整の幅も広いのを実感できた。標準の「写真」アプリでもその調整は可能だが、今回はより多彩な調整ができ、僕自身も使い慣れたAdobe Lightroom mobileを使ってみた。パソコン版のLightroomは我々の業界で“アドビ税”ともいわれる月々の支払いが必要だが、モバイル版は無料。これだけの処理ができて無料とは申し訳ない。アドビさんありがとう。

iPhone 14 Pro/Pro MaxでApple ProRAWを選択したときの特徴は、通常生成される1200万画素ではなく、センサーが捉えた4800万画素がそのまま記録されることだろう。そこまでの画素数が必要かどうかはともかく、結果は想像以上に精細でディテールも豊か。さらに驚くべきは周辺部の描写の良さだ。デジタル一眼レフやミラーレス機に高性能なレンズを装着しても、周辺までビシッとシャープに写らないことが多い。「それがこの小さなレンズとセンサーで……」と驚かずにはいられない。

ただ画像処理を効かせすぎて、画面の明るさが均一なのが気になった。主要な被写体というのは大抵画面の中央付近にあり、周辺を暗く落とすことで被写体を強調したり、画面に奥行きを表現することができる。もともとどんなレンズでも周辺の光量が落ちるもので、デジタル一眼レフやミラーレス機などもそれを気にならないレベルまで補正している。

しかしiPhone 14 Pro/Pro Maxではその完璧過ぎてしまい、さらに露出がやや明るめということもあって、のっぺりとした印象を受けやすい。そこで下の2例は現像時に周辺を大きく落とし、ダイナミックに仕上げてみた。どちらも空が広く写っているので効果がよくわかると思う。

あまりにも滑らかに撮れる「アクションモード」

また少しだけ動画も試してみたが、「アクションモード」はあまりにも滑らかに撮れるので驚きを超えて笑ってしまった。オンにすると撮影した画像の中心部を切り出し、重ね合わせることで見た目上のブレを軽減させる。この仕組み自体はすでに多くのミラーレス機やアクションカムで採用されているが、画角が大きく狭まるのが難点だった。ところがiPhone 14 Pro/Pro Maxでは逆に画角が広がるのだ。もちろん超広角カメラに切り替えているのだが、画質はそれを意識させないほどきれいだ。

ノーファインダーでとりあえずレンズを子供に向けることだけを意識。かなり揺れていたはずだが、まるでジンバル(カメラの揺れをモーターで補正するアーム)を使って撮影したかのようだ

iPhone 13シリーズから搭載されている「シネマティック」も進化している。いわば動画向けのポートレートモードなのだが、静止画では細かいエラーが気になりがちなボケの処理も、動画では動きの方に意識が向くのであまり気にならない。ピントも人物や動物を自動的に認識。複数人が現れる状況でも、常に主役が誰かを判断してくれる。「違うよ」というときは、ピントを合わせたい部分にタッチをすればよい。

iPhone 14シリーズから4K/30fpsで撮影できるようになったが、取り回しが大変そうなのでHD/30fpsで。でもパソコンやスマホで見るなら十分だ。24fpsで撮影するとかっこいいドキュメンタリーのような映像になるのだが、4Kでしか選択できず。まあ24fpsを選ぶような人は4Kでしょ、ということか

今回は試用したiPhone 14 Pro MaxにSIMを挿さず、基本的にカメラ機能しか使っていない。iPhoneは機種間の移行が極めて簡単なので、SIMを挿して一時的に使ってみようかとも思ったが、11 Pro Maxに戻れなくなりそうな気がして自制した。

少しばかりいろいろな機能を触ってみたが、iOS自体の進化もあって各機能が洗練された印象を受ける(iOS 16の切り抜き機能はもうちょっと洗練してほしいけれど)。

この原稿を書いているMacBook Proも8年くらい使っていて、さすがにそろそろ買い換えたいのだが、今買い換えるならMacBookよりもiPhone だよなぁ……と思わせる14 Pro Maxだった。撮れる画像・映像の質が格段に高く、これで新しい表現にトライしてみたくなる。

※お知らせ※ 9月30日に玄光社より著書「いい写真を撮る100の方法」を発売しました。見たこと、感じたことをどうすれば「いい写真」に仕上げることができるか、100篇の写真と文で送るヒント集です。教科書としても、読み物としてもお楽しみいただけると思います。 ■玄光社による紹介ページ→http://www.genkosha.co.jp/gmook/?p=29454

筆者紹介――鹿野貴司 1974年東京都生まれ、多摩美術大学映像コース卒業。さまざまな職業を経て、フリーランスの写真家に。広告や雑誌の撮影を手掛けるかたわら、精力的にドキュメンタリーなどの作品を発表している。

写真集に「山梨県早川町 日本一小さな町の写真館」(平凡社)など。公益社団法人日本写真家協会会員。

この記事に関連するニュース

-

ソニー、「α1 II」発表 フルサイズミラーレスの新型フラグシップ、約99万円 初の“F2ズーム”も登場

ITmedia NEWS / 2024年11月20日 7時30分

-

「ああ、これがライカか…」実際に触れて初めてわかる、僕らがライカの虜になる理由

&GP / 2024年11月17日 22時0分

-

【写真家レビュー】iPhone 16 Proのカメラは15からの継承 カメラコントロールは予想できない進化に期待したい

ASCII.jp / 2024年11月17日 12時0分

-

iPhone 16/16 Proで「フォトグラフスタイル」「オーディオミックス」ってどう? 撮って試してみた結果

ITmedia Mobile / 2024年11月2日 10時5分

-

「iPhone 16/16 Pro」のカメラ機能を比較、基本画質に差はなし? 新ボタン「カメラコントロール」は難易度高し

ITmedia Mobile / 2024年10月29日 15時5分

ランキング

-

1Twitter Japanが社名変更、「X Corp. Japan」に

ITmedia NEWS / 2024年11月24日 15時8分

-

2“熱狂”のファミコン版『ドラクエ3』発売日を、当時の新聞各社はどう報じた?後世まで語り継ぐべき名記事も発掘

インサイド / 2024年11月24日 17時0分

-

3「ドラクエ3」HD-2D版にファミコンで挫折したおっさんマンガ家も夢中! ネットで評価が割れた理由とは?

ITmedia NEWS / 2024年11月24日 12時20分

-

4Minisforumが「ブラックフライデー」を開催! 新商品も最大41%お得に買える

ITmedia PC USER / 2024年11月24日 0時0分

-

5【格安スマホまとめ】povo2.0、ローソンに行くと月1GB貰える! コラボが本格スタート

ASCII.jp / 2024年11月24日 15時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください