超コンパクトでも本格Hi-Fiできる! マランツが「MODEL M1」を発売

ASCII.jp / 2024年5月27日 17時0分

「そうそう、こういう製品が欲しかった!」。そう思った人も多いはず。

マランツが5月27日に発表した「MODEL M1」は、HDMI入力とネットワーク機能を持つコンパクトな一体型オーディオシステムだ。さまざまなスピーカーとつないで利用できるアンプ内蔵型のネットワークプレーヤー。幅22cm以下というサイズは一般的なHi-Fiオーディオのコンポと比べて半分のサイズ。小柄で上質なブックシェルフ型スピーカーと組み合わせて、かっこよく決めたいと思わせる製品だ!!

10年かけてClass-Dアンプの世界を深めてきたマランツ

製品の特徴に入る前に、開発背景を軽く紹介する。アナログ再生の時代から連綿と続くHi-Fiオーディオの世界だが、その伝統と歴史を築いてきたものと言えば、やはりフルサイズの単品コンポだ。マランツの場合、Hi-Fi製品では幅440mm程度のサイズが基本となっている。

単品コンポの世界では様々なブランド、様々なシリーズの製品を組み合わせてシステムを作る。そのためには、ある程度幅は揃っていたほうがいい。これまでもLPジャケットに近い350mm幅、かつてのシステムコンポで人気があった275mm幅、さらにはそれよりさらに小型の幅220mm以下の製品もあった。

しかし実情はなんやかんやで、いまもフルサイズのコンポが主流だ。このサイズにだいたい落ち着いてしまうのは、必要な規模のアナログ回路を収め、いい音を得るには「最低限必要なサイズだったから」という意味もあるだろう。

しかし近年、その事情が少し変わってきた。Class-Dアンプの高品質化が進んでいるからだ。Class-DはAB級などのアナログアンプと比べて電力効率が高く、小型化もしやすい。つまり、回路規模の小さな基板や小型の電源を組み合わせつつ高音質を狙うことが可能になってきた。

マランツも「HD-AMP1」(2015年)以降、約10年をかけて、Class-Dアンプの品質アップに取り組んできた。

オランダHypexのNcoreモジュールを使用したHD-AMP1は、その後に登場するフラッグシップ機「PM-10」(2017年)を見すえた布石でもあったそうだ。ちなみに、PM-10は途中2度の延期を経て5年間で開発を完了。その延期の理由は音質の向上が必要であるという判断からだったそうだ。

マランツは現在もプレミアムクラスの製品でClass-Dアンプを採用している。同時に省スペース化を進め、現行の「MODEL 30」(2020年)なども投入している。これらの機種が搭載するのはHypexのClass-Dアンプモジュールだが、昨年の「AMP 10」(16ch)では、デンマークのICEPowerと共同開発したオリジナルアンプモジュールも採用している。

HEOSを中核にスマホとも相性のいい機能を

MODEL M1は、約10年に渡って積み重ねてきたこれらのノウハウを用いつつ、Hi-Fiシステムをどこまで省スペース化できるかに挑戦した製品である。これが「場所を選ばない本格Hi-Fi」という“魅力あふれる提案”につながった。一般家庭のリビングにあるごく普通の棚におけるほど省サイズで、テレビの横に置いても邪魔にならない本格Hi-Fiとしての活用も訴求している。

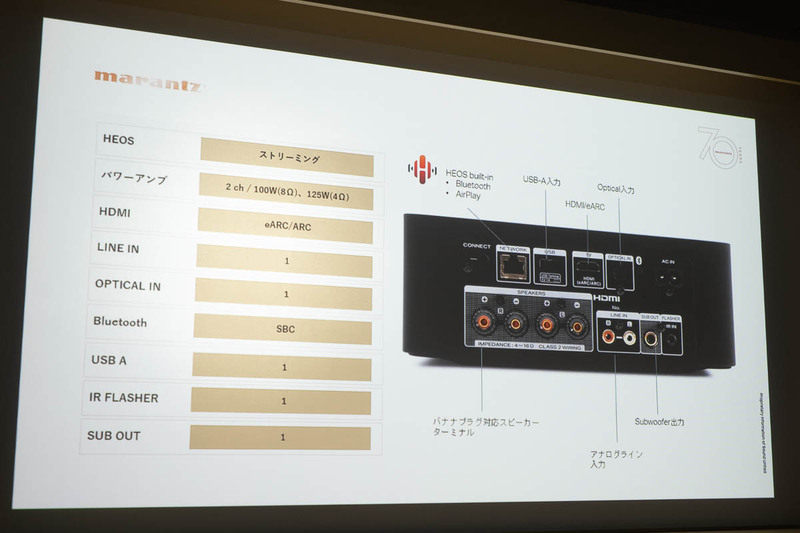

オーディオ再生機能は、デノン・マランツ製品が共通に用いる「HEOSモジュール」を中心に据えたものになっている。仕様的には「MODEL 40n」に迫る多機能となっている。

ネットワーク再生が可能で、スマホアプリからの操作にも対応。Amazon Musicなど音楽ストリーミングサービス、NASに保存したハイレゾ音源の再生などが可能だ。入出力端子もミニマムながら必要十分で、HDMI入力(eARC)に加え、LINE入力、光デジタル入力、Bluetooth、USBメモリー入力、サブウーファー出力なども持つ。デジタル入力は最大192kHz/24bitのPCMと最大5.6MHzのDSDに対応している。

なお、本体にRCセンサーは付いているが、リモコンは付属しない。スマホからHEOSアプリで操作するのが基本となる。テレビとHDMI接続した場合は、CEC(HDMIコントロール)を利用してテレビリモコンと連動した音量調節ができる。また、リモコン端子はテレビリモコンの赤外線コードを読み取って動作させられる。さらに、学習機能も持つので、なかなかディープに使いこなせそうだ。

オーディオとしての合理性も持った斬新なデザイン

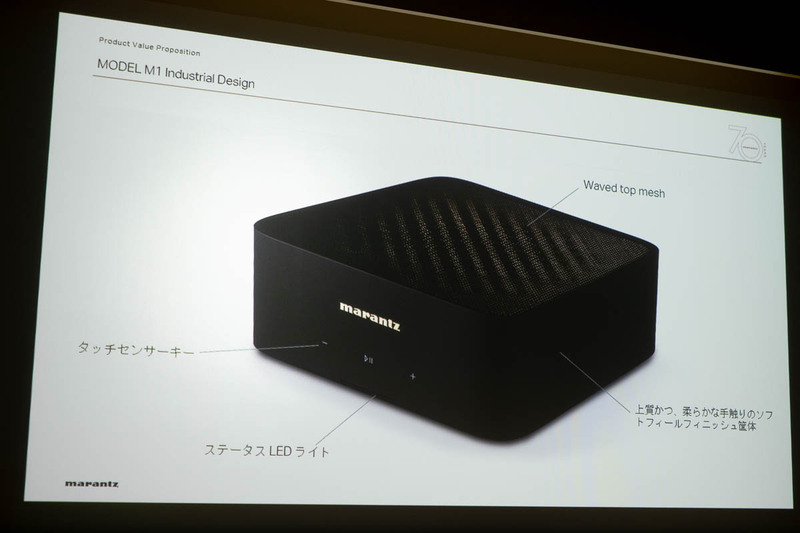

コスメティックデザインにも配慮。筐体はClass-Dアンプを前提に作られている。いままでのアナログアンプとは全く異なるサイズ感で、高音質を追究できる設計(オーディオデザイン)を追究したという。全体の質感はマット。上部にある波状のメッシュが印象的だ。この天板はMODEL 30など、マランツの新プレミアムデザインの意匠(フロントパネルのサイド)とも親和性が高く、見る角度によって風合いが変わる質感が特徴的だ。フロントにはタッチセンサーを備え、機器の状態をLEDで確認できる。

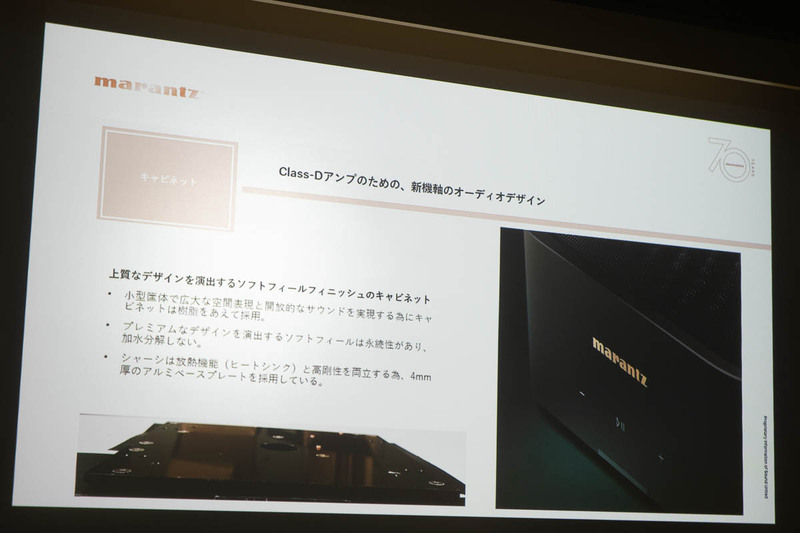

MODEL M1の筐体は、放熱にも配慮して多くの穴を開けた樹脂としている。底部にはベースプレートとして、4mm厚のアルミ板を置き、メッシュ形状の天面は放熱性に優れた非磁性体のステンレス素材にしている。

一般的なアナログアンプでは、基板をスチールの鋼板などの金属フレームで囲うのが普通だ。しかし、鋼板は磁性体なので、外部の電磁波をシールドするにはいいが、Class-Dアンプとの相性には注意が必要だ。スイッチングアンプから出るノイズが筐体内部で反射し、干渉しやすくなるためだ(PM-10など上位機種の天板には、高額だが非磁性体のアルミ素材が用いられている)。

筐体は開口部も広く取っており、広大な空間表現にもつながっているという。底面にも穴は多く、下側から空気を取り込み、煙突効果で上部に放熱する仕組みだ。この穴の近くに電源を置くことで、その温度管理にも配慮した構造だ。

これらは「マランツ流のオーディオサイエンスの結晶」であると自信を示す。

アンプモジュールはオリジナル、デバイスは新たにAxignが供給

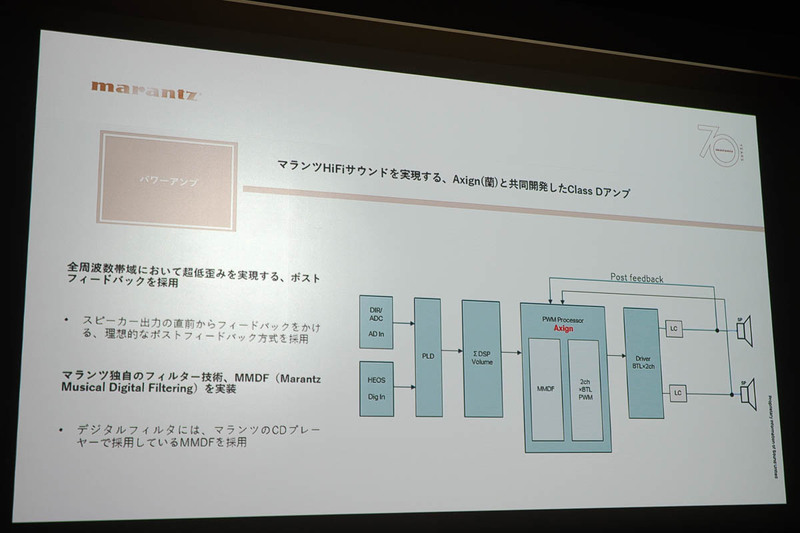

Class-DアンプはオランダのAxign(あくさいん)と共同開発したもの。サウンドマネージャーの尾形好宣氏によると、2020年に初めて試作機を聞いているので足掛け5年の開発期間を経て世に出すことができたものだという。マランツ社内には複数のリサーチチームがいて最新のデバイス動向を調査しながら、将来の製品に応用できるソリューションを提案していく体制になっている。ICEPowerなどを提案したのとは、異なるチームからの提案だったそうだ。

Axignのデバイスは新規の採用。従来との大きな違いは、すべての周波数帯域で超低歪みで、従来のHypexやICEPowerのようなアナログオーディオ信号を入力する形式ではなく、デジタル信号を入力する形式になっている点だという。また、マランツ独自のデジタルフィルターを取り込めるのも選択のポイントになった。

ひとくちにClass-Dと言うが、ICEPowerやHypexはアナログ入力で使うソリューションであるため、全体で見ればアナログアンプに近い形式とも言える。例えば、前段にくるアナログ回路には高音質化が求められ、回路規模も大きくなる。結果大型の筐体でないと収まめにくいという理由もあったそうだ。つまり、Axignにした決め手は小型コンパクトであること、それでいてBTLなどを用いて100W+100Wの出力が取れる点にあった。

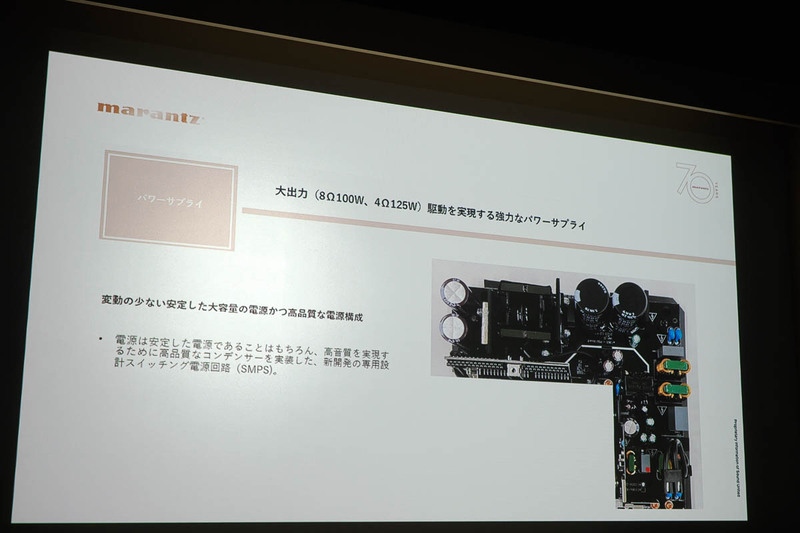

出力は100W+100W(8Ω)、125W+125W(4Ω)とサイズを考えれば大きい。Class-Dアンプを搭載し、CD再生にも対応した現役の一体型プレーヤー「M-CR612」と比べてもハイパワーで、さらに筐体はコンパクトだ。100W+100Wという出力は単純に数値だけ見れば、MODEL 30なみの出力となる。

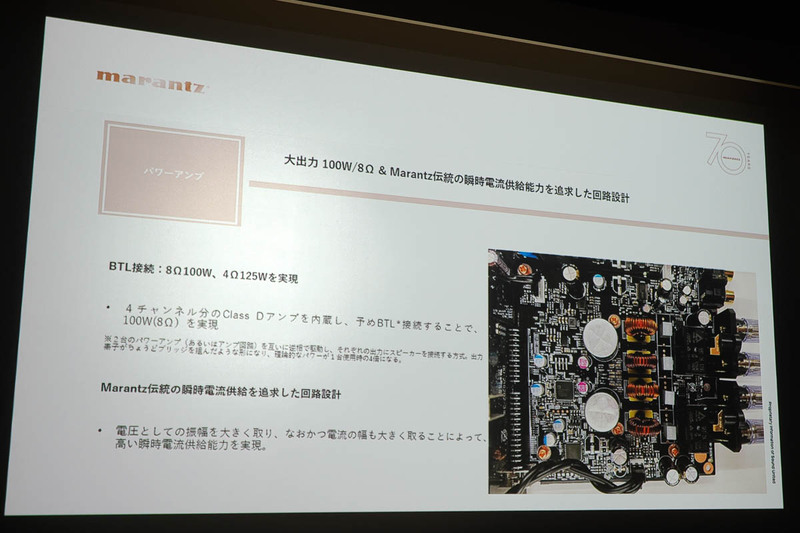

内部は2階建て構造で、シャーシの直上にパワーアンプを置き、それを囲う用にL字型レイアウトの電源モジュールが配置されている。その上部には入出力基板を逆さにした状態で置いている。これらの基板はモジュールとして購入したものではなくAxignから提供されたチップを自社でレイアウトした基板に取り付けたものだという。アンプは4chぶんあり、出力が倍になるBTL接続でハイパワーを実現したという。

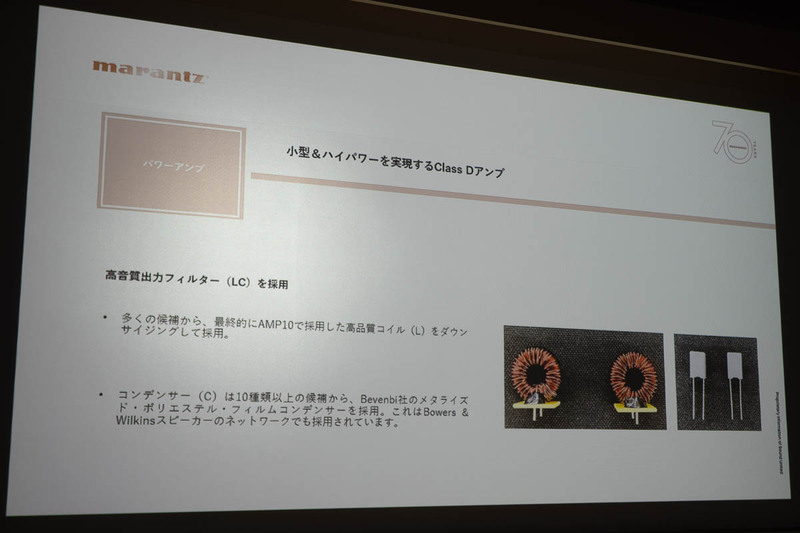

このチップを載せるアンプモジュールは独自開発。使用する出力フィルターのコイルとコンデンサーはおおむね10種類ずつ試して決定したもの。結果的にAMP 10と同じメーカーの高音質コイル、B&Wのネットワークでも採用されているBevenbiのメタライズド・ポリエステル・フィルムコンデンサーを選ぶことになったというのは興味深い。

アンプを囲むように配置したスイッチング電源(SMPS)も専用に開発したもので、高音質化のために高品質なコンデンサーを使用しているという。これらすべてが白河工場の生産だ。

尾形氏によると、HEOSモジュールは最新の第3世代を使用。そこから出力されたデジタル信号をデジタルのまま受け取り、DSPの中にある電子ボリュームを経て出力するという。処理としてはDSDの1bit信号もPCMに一度変換して扱うようだ。HDMI入力はeARCに対応しており、テレビ側から出力したドルビーデジタルプラス(DD+)の信号も再生もできるという。テレビの場合48kHzが主流になるため、出力できる機器があまりないが、仕様的には192kHzまで受けられる。

なお、マランツ製品ではAVアンプなどで、バイパス処理などHDMI ARC再生の高音質化機能を備えているが、eARC対応となったことで従来とは異なるアプローチで高音質化に取り組んでいるという。内容としては、電源まわりや信号経路の部品をケアするHDMIデバイスそのものの高音質化だという。

本体重量についても重さはあったほうがいいが、軽快さも必要になるため、樹脂のフレームとシャーシの上に4mm厚で15cm角のアルミ板を置くことにしたという。アルミ素材の採用はアンプの放熱面でも有効になっている。こうしたコメントからは、コンパクトさと小型で高音質のバランスをどう追究するかに苦心した様子が垣間見られた。

本体サイズは幅217×奥行き239×高さ84mmで、重量は2.2kg。価格は15万4000円で、発売は6月中旬を予定している。カラーはブラックの1色展開となる。

省スペースながら、繊細さと力強さを兼ね備えた再生音

製品発表に伴い、マランツの試聴室でその実力を体験できた。駆動したのはB&Wの「801 D4」で、価格的にもクラス的にもミスマッチ感があるのだが、尾形氏によると「機器はもちろんセッティングも含め、この環境で自分自身が試聴し、音を追い込んでいるので、それを体験してほしいと考えた」という意図だという。コンパクトかつ今までにはないコンセプトの製品だが「音のこだわりは妥協していない」という点を強調していた。

MODEL M1自体は、カテゴリー的には「ネットワークアンプ」や「ストリーマー」などと呼ばれる製品で、利用シーンとしてもネットワーク再生やインターネットを介した音楽ストリーミングの再生を想定している。しかしながら、外部入力も備えているため、まずは「SACD 30n」と組み合わせたディスク再生のデモが示された。

この場合、光デジタル入力する方法とアナログ入力する方法が選べる。すでに述べたようにAxignのClass-Dアンプはデジタル入力で使うのが基本になるため、アナログ入力は入力後デジタル変換した状態での再生となる(ADCの処理が入る)。楽曲はSINNE EEGの「We've just begun」で、光デジタル入力とアナログ入力の両方を聴き比較できた。

曲の冒頭から、大型スピーカーを立ち上がりよくパンチ力あるサウンドで駆動できていると感じた。パワフルさがあり、大型のスピーカーも十分にドライブできそうな仕上がりだった。このパンチ感がアナログ入力では少し柔らかくなり、音が全体になじみ、少しSACD 30nのアナログ出力らしい、雰囲気やニュアンスを加味した感じが出てくる。それぞれに魅力があるので、使用時は上流の機器との相性も考えながら、組み合わせていくのが良さそうだ。

次に、DELAブランドNASを利用したネットワーク経由の音を聴く。アンドリス・ネルソンス指揮、ボストン交響楽団のショスタコーヴィチのアルバムから「劇付随音楽≪リア王≫からの組曲 作品58a 序奏とコーデリアのバラード」(96kHz/24bit)では、金管や弦の張り出し感の壮大さなどはもちろんだが、低弦やティンパニーの分離感や小刻みな動きについても彫琢深く再現している印象だった。Hi-Fiの上位機にひけを取らないサウンドステージや楽器の分離感楽しめるサウンドに感じた。

Jennifer Warnesの『Hunter』から「Rock you gently」では、リズム帯を奏でる楽器の深さ、Chris Jonesの「No Sanctuary Here」では、ベースのアタック感とそのうえに載るギターの特徴的なリフが解像度高く響く。若干腰高な印象もあるが、音は太くスケール感がある。

グレース・マーヤーの演奏による『ラスト・ライヴ・アット・ダグ』収録の「ルート66」のライブレコーディングでは深い空間の奥行きなどが印象的。日野皓正のトランペットの鮮度のある音色なども魅力に感じる。拍手の音の立ち上がりや抜け感など、再生の質も問われるコンテンツと言えるかもしれない。ジェイク・シマブクロのウクレレ演奏による「Eleanor Rigby」は中高域の音色感がいい。中低域の分離感、制動感などから801 D4をドライブする難しさも感じたが、解像感が高くかなり健闘している印象もあった。

邦楽では、米津玄師の「地球儀」(96kHz/24bit)におけるドライな男性ボーカルの質感がいい。高域は少し寸詰まりでピアノの抜けなどが少し悪いといった印象も。また、Amazon Musicを使ったデモとして、海外のオーディオショーなどでよく掛かるデンマークのDJ兼音楽プロデューサーHEDEGAARDのEDM曲「Ratchets」もデモされた。これは低域の制動力を求められる再生が難しい楽曲だ。デモの最後は宇多田ヒカルのアルバム『SCIENCE FICTION』から最新ミックスの「Automatic (2024 Mix)」。全体に低域の制動感は少し足りない、音色感などに多少癖が乗る面もあったが、様々な楽曲を聴けたのは興味深かった。

そもそも801 D4のような大型スピーカーを使用し、低域を朗々と鳴らせる機器は限定されるという側面がある。そんな中、本機は大型のスピーカーを広い部屋で鳴らしても十分な出力を持っており、空間表現やS/N感も優れているので、700シリーズなどより一般家庭に置かれやすい製品であれば十分にゆとりを持った再生ができそうでもある。ちなみに、800 D4シリーズはユニット自体の重さに加えて、非常に高いS/N感も特徴となるため、単純な高出力化だけでは足りず、静けさの表現を磨いていく必要があるそうだ。そのためには電源のノイズを取り、再生のクオリティを上げることが求められる。クリーンな電源をアンプ回路に入れていく必要があるという。

この記事に関連するニュース

-

マランツがハイパワーClass D回路搭載の小型オーディオアンプ発売 各種ストリーミングサービスにも対応

OVO [オーヴォ] / 2024年6月14日 14時45分

-

テレビや音楽配信を高音質で楽しめる マランツのストリーミング・アンプ

J-CASTトレンド / 2024年6月13日 20時0分

-

フォステクス、コンパクトサイズのアクティブスピーカー「PM0.1BD」を発表

マイナビニュース / 2024年6月6日 13時2分

-

[Marantz新製品] 「MODEL M1」ワイヤレス・ストリーミング・アンプ

PR TIMES / 2024年5月27日 18時15分

-

デスクトップPCとしてのソニー「VAIO」は全部入りでロマン溢れる製品だった

ASCII.jp / 2024年5月24日 12時0分

ランキング

-

1約20万円でも「Xiaomi 14 Ultra」が想定以上の反響だった理由 ミッドレンジは“企業努力”で価格を維持

ITmedia Mobile / 2024年6月17日 11時49分

-

2楽天モバイル、700万回線を突破 - 2カ月半で50万回線増加

マイナビニュース / 2024年6月17日 15時55分

-

3今売れている「ミニコンポ・セットコンポ」おすすめ3選&ランキング ハイレゾ音源に対応したセパレート型をピックアップ【2024年6月版】

Fav-Log by ITmedia / 2024年6月17日 6時10分

-

4Teams Roomsに新機能、AutopilotとAutologinが一般提供

マイナビニュース / 2024年6月17日 9時44分

-

5サイバーエージェント、社員一人ひとりに独自の生成AIを提供‐2.4万時間削減へ

マイナビニュース / 2024年6月17日 13時4分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください