安定した転送速度を確保できたSCSI 消え去ったI/F史

ASCII.jp / 2024年6月10日 12時0分

SCSI(スカジー)は「まだ使っている」ユーザーがいるだろう。筆者の手元にも若干機材が残っているが、市場としてはほぼ壊滅している感が強い。もっと厳密に言えば、当初のSCSIはパラレルバスだったが、途中からシリアルに替わった。

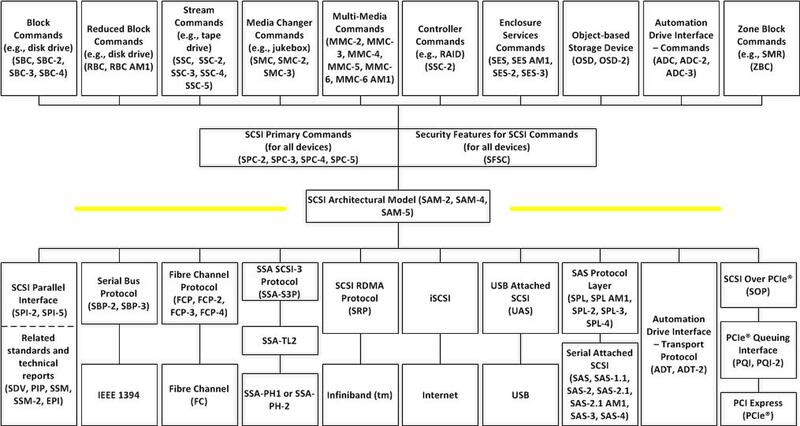

SSA(Serial Storage Architecture)やFibre Channel、SAS(Serial Sttached SCSI)などはいずれもプロトコルはSCSIを継承しつつ物理層はまったく異なるものになっているし、iSCSI(Internet Small Computer Systems Interface)に至ってはSCSIプロトコルのみが継承され、物理層はネットワーク(名前の通りインターネット)依存になっている。

こうしたものまで全部含めればまだSCSIは生き残っているとしても差し支えないのだろうが、パラレルバスを使った初期のSCSIは、もうそれを利用する周辺機器の新製品が途絶えて久しい。

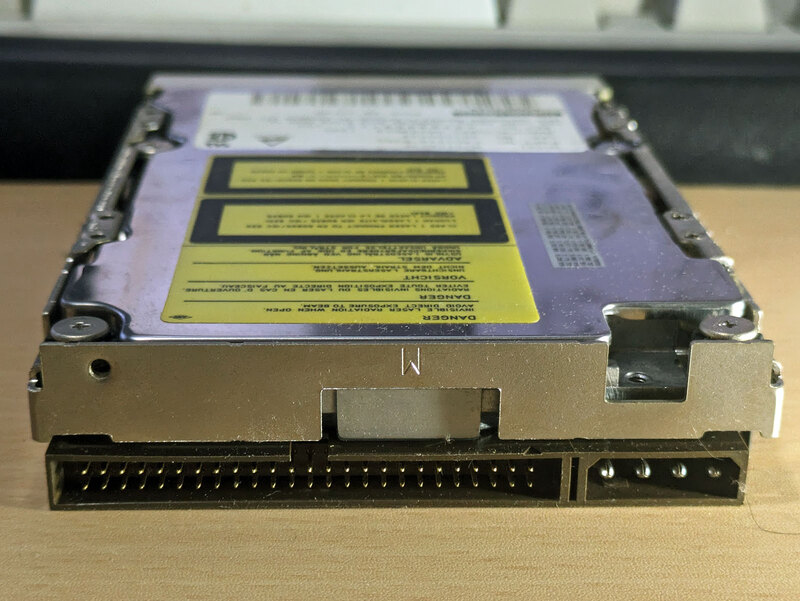

各種ドライブの接続に利用されたSCSI Adaptecが普及に貢献し、Macでも採用される

SCSIの成立の経緯は連載369回の最後と連載379回で触れたが、簡単におさらいすれば、もともとはShugart Associatesが開発したSASI(Shugart Associates System Interface)に対し、1981年にNCR Corporationが興味を持つ。

NCRは当時BYSEという独自のI/Fを開発していたものの、この開発がうまくいかなかったようで途中で開発を中断。SASIをベースとした改良案をNCRがShugart Associatesに提案。これをShugart Associatesの子会社であるOptimem社が興味を持ち、Shugart AssociatesとNCRに共同で標準規格を策定することを提案する。

これを受けて両社は1981年10月に共同規格の開発に関して合意。当初はSASIのまま開発が進んでいたが、規格の標準化を行なうANSIとしては、規格名に企業の名前が入ることは許容できなかったそうで、最終的にSCSI(Small Computer System Interface)として合意されるに至る。

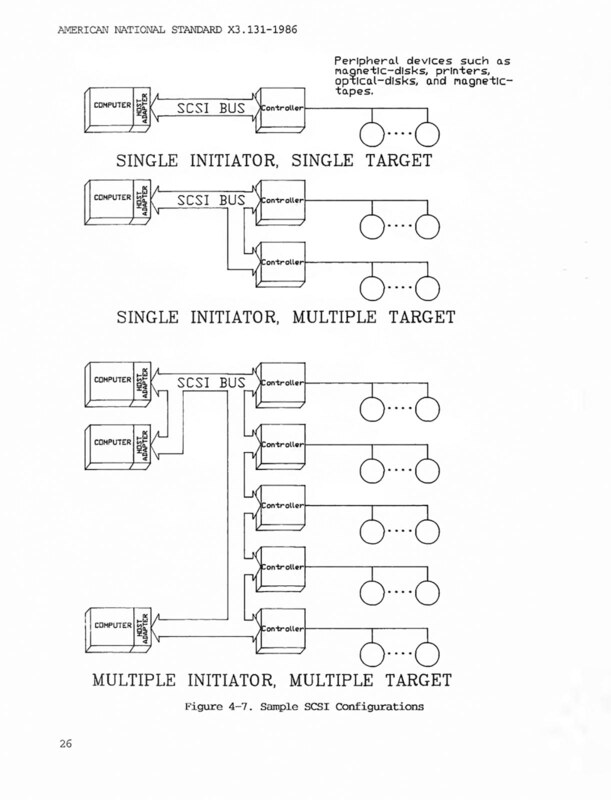

最初の標準化がなされたのは1986年で、ANSI X3.131-1986となっている。ただこれに先立つ1983年にNCRは世界最初のSCSIコントローラーであるNCR5385を発売。このコントローラーはその後さまざまなマシンに搭載される。

また連載379回でも触れたようにAdaptecもSCSI to MFMブリッジを始めとするさまざまなカードを同時期に提供し始めており、ここから紆余曲折はあったものの1986年以降Adaptecは全盛期を迎えるに至る。要するに、規格化が完了する以前から急速に市場が拡充したわけだ。

HDDメーカーとコントローラーメーカー、両方がSCSIに対応していれば製品を展開することには問題はなく、コントローラーメーカーの方の数も少ないから、まだ相互接続性などがシビアな問題になることもなかった。この頃はまだ相互接続性に関する考え方が今ほどシビアに捉えられていなかった、というのもあるだろう。

とはいえ、1980年代後半にRISCチップを利用したUNIXワークステーションの設計がスタートするあたりから本格的に需要が立ち上がり、1986年にMacintosh PlusがSCSI I/Fを標準搭載したことも需要を後押しした。当初からSCSIはHDD以外の機器を接続することを念頭に置いており、実際そうした使い方が増えてきた。

一例が連載377回でご紹介したSyQuestのSQ555である。最初に発売されたSQ319RDはST506/412互換I/Fだったが、SQ555はSCSI I/Fを装備しており、それゆえMacintoshに素直に接続可能になった。

また1990年代頃で言えば、もう世の中にはIDEのHDDが登場してきたものの、こちらはPC向けと言うことで価格が安い分容量も少ないものしかラインナップされず、大容量のHDDは、UNIXワークステーションなどに向けたラインナップが必要だったSCSIの方が選びやすいという事情もあり、筆者もAT互換機にSCSIカード経由でSCSI HDDを装着して使っていた時期がそれなりにあった。

またHDDはともかくとして光学ドライブやMOドライブやPDドライブ、さらにはスキャナー、プリンターなど、さまざまな周辺装置がSCSIを利用していた。特に光学ドライブの中でも初期のCD-Rドライブに関しては、SCSI以外の接続方法では転送速度が一定にならず、書き込みに失敗することが高い頻度で発生した。

初期のCD-Rなので当然1倍速(150KB/秒)なのだが、それでもIDEなどでは1枚分(650MBのもので最大1.2時間)安定して転送できるか? というとそこまでの信頼性がなかったのが現実であった。最終的にこれはCD-Rドライブの側に大容量のバッファを搭載するなどの方策(これはいろいろあるが、ひとまとめにBuffer under-run対策と称されている)を取ることで回避されるようになったが、そうしたドライブが一般的になるまでCD-RドライブはSCSI接続が鉄板とされていた。

スキャナは、例えばA4を300dpiフルカラーでスキャンすると25MBほどの容量になる。これをパラレルポートで転送していると、やはり遅い。家庭用途でたまに1~2枚スキャンする分にはそれでも良いのだろうが、仕事で煩雑にスキャンするような用途ではやはりパラレルポートでは遅すぎる。こうした用途向けにSCSI接続のプリンターが存在していた。

ちなみに筆者宅にもあったのだが、それは速度云々ではなく、なぜかPhotoshop 4.0がバンドルされて7万円と安かったからだ(確か秋葉原のソフマップで購入)。

プリンターも、昔ALPSがマイクロドライプリンターなる製品を出しており、これをMacintoshから使うのにはなぜかSCSI接続が必要だった(後継のMD-5500も、USBを装備しつつMacintoshには引き続きSCSIで接続となっていた)。

安定した転送速度を確保できるI/Fとして重宝される

このように、1990年代にパラレルSCSIは外部周辺機器や内蔵HDDの接続用I/Fとして大変にポピュラーであった。家庭用だけでなく、例えば計測装置からのデータ収集などの用途にも、SCSIは安定して「それなりの」転送速度を確保できるので重宝された。特にこれが顕著だったのは企業向けで、より広帯域かつ同時接続台数を増やした規格が後追いで追加されることになる。

下表がパラレルSCSIの簡単な概略である。まず、1986年に標準化されたのが初代SCSI、SCSI-1と呼ばれることもあるが、単にSCSIと表記される場合は大体このSCSI-1を指す。

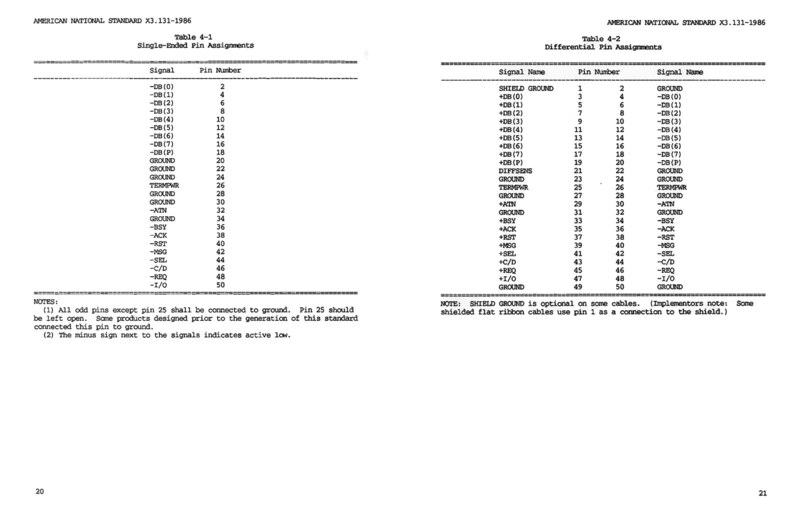

構造は8bitのパラレルバスで、実は伝送方式はSingle EndedとDifferentialの両方がサポートされている。

信号電圧そのものは5Vであり、Differentialの場合は電位差が最低1Vとなっている。おもしろいのはSingle EndedとDifferentialでピンの物理形状はまったく同じであり、信号の割り当て方のみが異なる格好だ。

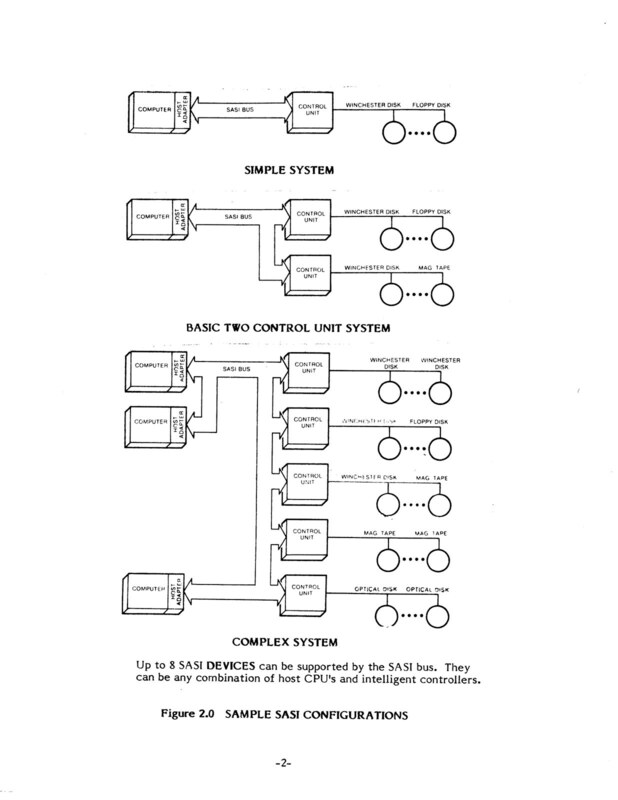

なにしろ1980年代の規格なので、クロック信号に同期するわけではなく、基本はREQ(Request)/ACK(Acknowledge)の信号を利用してのハンドシェイクに同期する形でDB0~DB7までの信号(+パリティのDBP)を送受信する格好である。SCSIもSASIを元にしただけのことはあり、1本のSCSI BUSに複数デバイスが接続できるあたりはSASIにそっくりである。

ただSASIは「規格上」8台まで接続可能だったが、SCSIは本当に8台の接続が可能である。この際にそれぞれのデバイスの区分けをするのがLUN(Logical Unit Number)で、通常SCSIコントローラーが0、ドライブ類が1~7を使う格好になる。この設定のためにDIPスイッチやロータリースイッチがSCSIコネクターのそばに用意されるのが通例だった。

なおSCSIの仕様(2つ上の画像)では見事に省略されているが、SCSIバスのケーブルは通常ディジーチェーン式に伸ばすことが可能であり、一番最後にターミネーターを接続する必要がある。これは別にデバイスではないので、LUNは振られない。あくまでも電気的な問題で、信号が終端で反射して戻らないように減衰させるためのものである。

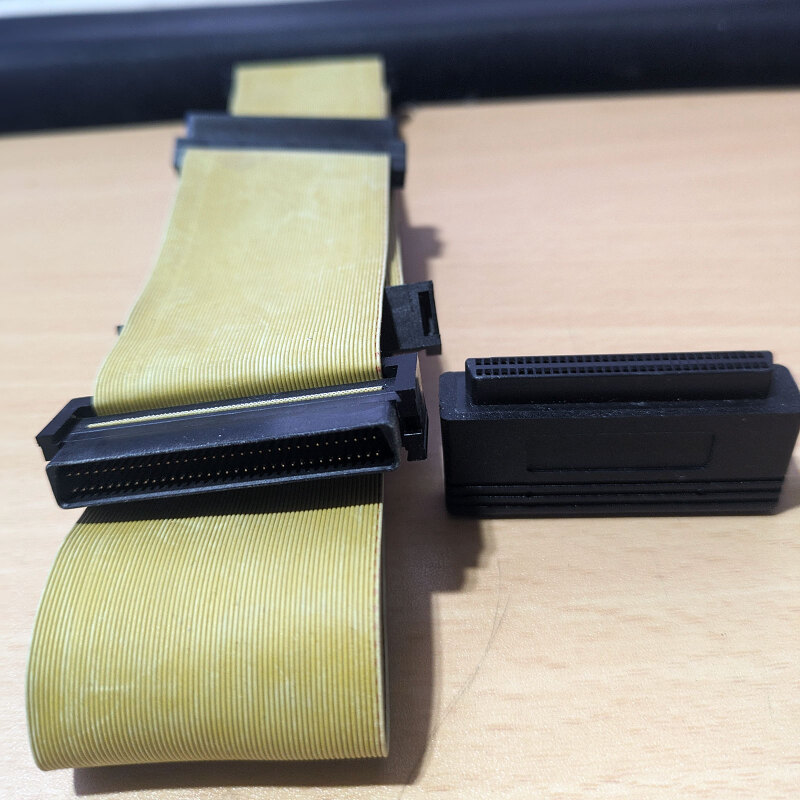

コネクターはSCSI-1の場合、Non-Shield SCSI Device Connectorとして50ピンのフラットタイプが定義されたが、外部接続用のコネクター類は実は未定義のままである。記事冒頭の画像に示す左側はHigh-density SCSI Connector、右はLow-density SCSI Connectorであるが、これが定義されたのは次のSCSI-2からである。だからこそ、連載771回の冒頭で触れたがMacintosh PlusではSingle Endedに絞った形で25ピンのD-Subで外部SCSI用コネクターを出すなんていうことが可能だったとも言える。

転送速度が倍増したSCSI-2

SCSI-2では、SCSI-1から以下の3つが変更された。

- HDD以外のデバイスを接続するための拡張が定義

- 信号速度を10MHzに倍増

- バス幅を16bitおよび32bitに拡張

先にプリンターやスキャナー、MOやCD-Rドライブなどの話をしたが、こうしたものが接続できるようになったのはSCSI-2からである。転送速度も倍増したが、それに加えて16bitおよび32bit幅の転送オプションも定義された。ただ16bitの方は、ピン数を68ピンにすることで解決したが、32bit幅はその68ピンのコネクターをダブルで装備するという力業となり、さすがに需要が皆無であったため現実問題としてまったく普及しなかった。

SCSI-2準拠のデバイスは、50ピンがFast SCSI、68ピンがFast Wide SCSIと呼ばれている。ちなみに32bit幅のものは32bit Fast Wide SCSIと呼ばれるはずだったそうだ。なお16bit幅のものについては、LUNが4bitに拡張され、最大16デバイス(ホストコントローラー含む)が1本のバスに共存できるようになった。

さて、ここまではSCSIの標準化はANSIのX3委員会が行なってきたが、このあとSCSIの管理はINCITS(情報技術規格国際委員会:InterNational Committee on Information Technology Standards)のT10 Technical Committee(TC)に移管される。

INCITSはANSIの諮問機関であり、もともとは1961年に設立されたASC(Accredited Standards Committee) X3である。これがだんだん名前を変え、最終的にはINCITSになったわけだが、ANSIのX3委員会もここに含まれることになったというのがより正確に近い(X3以外にも統合されているので、X3がそのままINCITSになったというのはあまり正しくないだろう)。

INCITSにはT10以外にもT11(Fiber ChannelやHIPPI/IPI)やT13(ATA/ATAPI/Serial ATA)といった別のTCも存在する。そのT10 TCの下でSCSIのアーキテクチャーは下の画像のように定義された。

ここでParallel Busの物理プロトコルは、左下のSCSI Parallel Interface(SPI-2,SPI-5)でのみ規定され、その上位プロトコルに関してはそれぞれ別に仕様が定義されるようになった。

そのSCSI-3では、転送速度が20MHz、40MHz、40MHz DDR、80MHz DDRの4種類が定義され、バス幅は8bitあるいは16bitということで、20~320MB/秒まで帯域が拡大された。もっともこれ、まとめて発表されたわけではない。信号速度20MHzのUltra SCSIは1995年、40MHzのUltra 2 SCSIは1998年、40MHz DDRのUltra 160は1999年、80MHz DDRのUltra 320は2001年にリリースされる。

そのUltra 320が最後のパラレルSCSIの規格となってしまった。理由は、他に有力な規格が次々に出てきたからだ。まずHDD用途としては、コンシューマー向けはIDEが普及し始めると、SCSI HDDよりも価格が安いということでユーザーはそちらに流れるようになり、CD-ROMやDVD-ROMなどの光学ドライブ、MOなどもこれに追従した。

IDEに比べるとSCSIは接続台数が多い(IDEは2chで最大4台、SCSIは1本で最大7台)というメリットはあるものの、HDDの大容量化にともない、多数のドライブを接続するというニーズそのものが次第に減り始めたのも一因だろう。スキャナーやプリンターは早いタイミングでUSBへの移行を始め、USB 2.0が2000年に登場すると、Fast SCSIより高速ということもあってほぼ移行は決定的となった。

また外部ドライブ接続用としてもUSB 2.0は十分に高速(Macintoshは先にIEEE 1394に移行したという話は連載771回で説明済み)で、しかも手軽である。LUNを設定する必要もないし、通電したまま着脱できるからだ。

そもそもHDDの転送速度はそこまで高速ではない。必然的にSCSIは企業向け、それも10000rpmや12000rpmといった高回転、小径プラッター(大径にするとシーク時間が増えるのと、回転数を上げると遠心力が強くなる関係で強度的に厳しくなる)のHDDをたくさん(本当にラック1台を埋め尽くすほどの数を)並べてRAIDを組む用途向け、という感じになってきた。

そしてIDEがSATAに移行するのとほぼ同時期に、SCSIもSAS(Serial Attached SCSI)に移行をすることになり、パラレルSCSIは2000年代後半にはほぼ市場から消えることになった。2005年にはもう普通にSASのHDDが市場で販売されていたし、ゼロからはじめる最新サーバー選びの記事を見ると2010年の時点ですでにパラレルSCSIは過去の規格になっていたようだ。

ちなみに連載379回の最後で、AdaptecがMicrosemiに買収されたことに触れたが、そのMicrosemiもその後Microchip Technologyに買収され、それでも辛うじてまだAdaptecの名前を冠する製品が発売されていた。ただ当然ながらSAS/SATAのみで、もうパラレルSCSI対応製品は影も形もない。

この記事に関連するニュース

-

2TBモデルの「パソコン用HDD」おすすめ3選 高速転送可能な製品やコンパクトタイプなど【2024年11月版】

Fav-Log by ITmedia / 2024年11月17日 20時15分

-

1本で2役、どちらもPDに対応!MFi認証のライトニングコネクタ付き、Type-Cケーブル

ITライフハック / 2024年11月15日 15時30分

-

1本で2役、どちらもPDに対応!MFi認証のライトニングコネクタ付き、Type-Cケーブル

ITライフハック / 2024年11月15日 15時30分

-

外付けHDDに使えるMicroBにType-Cケーブルで接続できる変換コネクター

ASCII.jp / 2024年11月8日 10時0分

-

動画データや大容量ファイルのバックアップ、2台同時接続可能でドライブ間のデータ引っ越しが快適に。USB 3.2 Gen2 最大10Gbps対応 お引越し変換アダプターが発売。

PR TIMES / 2024年11月5日 13時15分

ランキング

-

1スマホで“理想の部屋”を再現できる! LOWYA公式のインテリア再現アプリ「おくROOM」が「楽しすぎんだろ!!」「ありがたい」と話題

ねとらぼ / 2024年11月18日 7時10分

-

2発熱する「iPhone 12 mini」のバッテリー、よく見ると膨張……街中の修理店で交換した結果は?

ITmedia Mobile / 2024年11月17日 10時5分

-

3オウム、飼い主困惑の“とんでもねえ特技”を披露する 支払い明細が心配な光景に「恐怖ですね」「手慣れてるwww」

ねとらぼ / 2024年11月18日 8時30分

-

4楽天市場、2024年11月21日からBLACK FRIDAYを開催

ポイ探ニュース / 2024年11月17日 15時57分

-

5「完全にセーラームーンの世界」 三日月とスカイツリーが織りなす“絶景”…… この世のものとは思えない美しさに驚異の“68万いいね”

ねとらぼ / 2024年11月17日 21時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください