天下一レンズキット「EOS R7+RF-S 18-150mm」がレース流し撮りもスナップも万能過ぎ!

ASCII.jp / 2024年6月8日 15時0分

レンズキット付属のレンズは性能がイマイチ そんなイメージは今すぐ改めるべし!

キヤノン「EOS R7」は、ASCII.jpでも何度も紹介されているAPS-Cミラーレスカメラです。しかし、多くの記事ではAPS-Cミラーレスの焦点距離が1.6倍換算になる利点に注目が集まっています。組み合わせられるレンズも望遠レンズがほとんど。筆者が過去に掲載した記事でもマウントアダプター「EF-EOS R」を介して「EF 100-400mm F4.5-5.6L IS II USM」を装着したものでした(キヤノン「EOS R7」を実機も見ずに買ったら、予想以上のスゴさに驚いた!)。

今回紹介したいのは、キヤノンの資産(レンズなど)が何もない人がEOS R7を買う場合の「レンズキット」です。

EOS R7のレンズキットは、RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STMという高倍率ズームとの組み合わせです。実はこのレンズがとんでもなく神レンズなのではないか? というのが本稿のテーマなのです。発売から2年経った今でも、改めて紹介するに足るレンズです。

RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STMってどんなレンズ?

EOS R7のレンズキットに組み合わされる「RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM」がどういったレンズかというと、焦点距離が35mmフルサイズ換算で28.8mmから240mmという8.3倍の倍率を持ったズームレンズです。デジタル一眼レフ時代にあった、2012年発売の「EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS STM」の後継レンズであり、2008年発売の「EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS」の需要も取り込むものです。

基本的な設計は、初代レンズ交換式ミラーレスシステムであるEOS Mシステムの「EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM」から受け継がれるものですが、レンズ内光学式手ブレ補正機構(OIS)が4.5段になって0.5段分が改善され、最短撮影距離が25cmから17cm(AF、18~35mm時)となり、マクロ撮影にも使えるハーフマクロレンズとなっているのが進化点です。

STMとはステッピングモーターのことで、フォーカスを合わせるためにレンズを駆動させるモーターなのですが、これが静音化、高速化されている点も見過ごせません。特にEOS R7ではトラッキングという、フォーカスした対象を追い続ける機能が充実していますが、このSTMはそのトラッキングにフル対応できるフォーカススピードを持っています。

つまり、広角から中望遠程度の焦点距離範囲で、ガッチリと素早くピントが合うレンズなのです。ちなみに筆者はEF-S18-200mm F3.5-5.6 ISの代替としてこのRF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STMを購入したのですが、図らずもレンズキットと同じ構成となってしまったというわけなのです。

筑波サーキットならこれ一本ですべてが撮れる!?

RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STMがどれくらい神レンズなのか? ここからは作例を見ながら具体的に説明しましょう。

作例の撮影をしたのは、2月17日に筑波サーキットで開催された「Attack筑波」というタイムトライアルイベントで、筑波サーキットの最速ラップを競うものです。多種多様なクルマが参加する日本最大級のタイムトライアルイベントと言えます。

ヘアピンを立ち上がるコルベットはEOS R7+RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STMのレンズキットで撮影したもので、撮って出しのJPEG画像となっています。筑波サーキットの場合は、メディアの撮影ポイントとコースの距離が近いこともあって、焦点距離だけで考えるならEOS R7と2012年発売のEF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS STMの組み合わせでも十分でしたが、高速で走り去るレーシングマシンにレンズのフォーカス追従が追いついていませんでした。

ところが、EOS R7+RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STMのレンズキットであればEOS R7のフォーカストラッキングで、秒間15コマの連写スピードでもフォーカスがピッタリと追従してくれます。ローリング歪みを気にしないなら電子シャッターの30コマ連写でもフォーカス追従してくれますが、歪みを出したくないので30コマ連写の作例は載せていません。

また、18mm(35mmフルサイズ換算で28.8mm)のワイドな画角が使えるため、パドックなどでの撮影にも困りません。

筑波サーキットなら、本当にこのレンズキットだけですべてを撮り切れるという実力を持っています。

客席からコースまでが遠い富士スピードウェイでは トリミング前提の写真を撮る

筑波サーキットはメディアも一般の来場者も、コースまでの距離にそんなに違いがないので、150mm程度の望遠レンズで充分に撮影できますが、一般来場者エリアとコースの距離が大きく離れているサーキットではどうなるでしょうか?

4月6~7日に富士スピードウェイで開催された、Fomula Drift Japan(FDJ)の開幕戦で撮影してみました。

FDJのメインコーナーとなるヘアピンのADVANコーナー。一般エリア最前列から日比野哲也選手のマシンを撮影したものが上の写真です。このままでは何の迫力も伝わってこないので、トリミングしたいところです。

EOS R7は有効画素数3250万画素で、なおかつRF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STMはこの画素数に対応しているので、トリミングをした上記写真をご覧になればトリミング耐性がかなり高いのがおわかりいただけると思います。

同じ場所からKANTA選手のマシンを撮影したものと、それをトリミングしたものが上の写真です。日比野選手のマシンよりも拡大されていますが、23インチモニターで全面表示するレベルなら写真として特に荒いという印象もないでしょう。ましてやスマートフォンで見るなら、もっと大胆にトリミングできます。

遠いところからの拡大トリミングばかりをご覧いただいていましたが、適正な距離でも多少のトリミングをすることで迫力のある写真を作り出せます。カッレ・ロバンペラ選手のマシンを141mm相当で撮影したものですが、少しだけ拡大気味にトリミングするとかなりの迫力ある写真となります。

これだけの解像力があれば、サーキットのピットウォークもばっちりでしょう。こちらはASCII.jpのラリー連載に登場している、ラリードライバーでレースアンバサダーの赤城ありささんです。

スナップ写真としての機動力も優秀

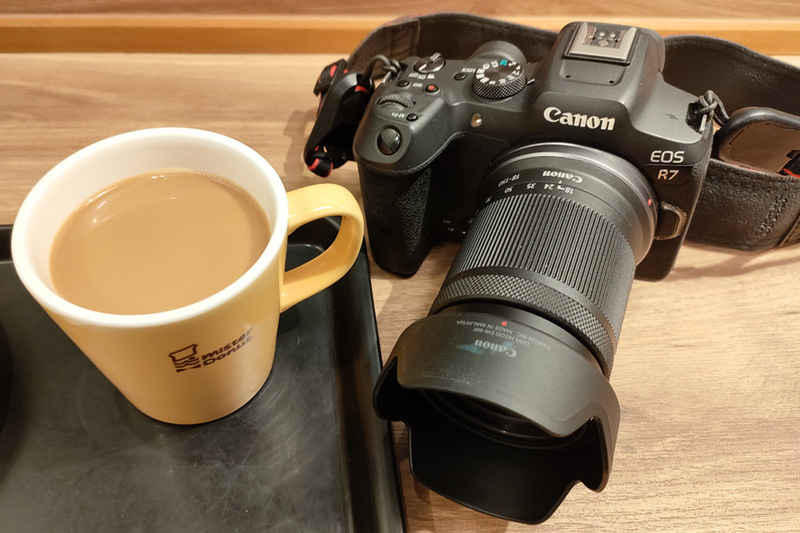

EOS R7+RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STMは、フルサイズ機を含めた3250万画素程度の解像度を持つカメラのレンズキットとしては驚くほどコンパクトで、全長はフードをつけても20cmほどしかありません。重さは922gで軽量とはいいがたいですが、重くはないというレベルです。旅行などでスナップ写真を撮るには苦にならないと思います。

作例がサーキットという特殊環境が続いてしまったので、一般的なスナップ写真の作例も見てみましょう。上の2枚の写真はともに18mm(35mmフルサイズ換算28.8mm)で撮影したものですが、カメラ側でデジタル補正をしてあっても、樽型の歪みが顕著に出てきます。歪みの量としては単焦点のフルサイズ換算で24mm相当のレンズと同等で、ちょっと歪みの量が多いように感じます。

また、18~150mmのズームレンズということで、どれくらいの違いがあるかという比較が上の東京タワーの写真。18mmでは東京タワーが全部写りますが、150mmでは特別展望台から上のみが写ります。これくらいのズームだと、旅先で何でも撮れてしまうでしょう。

旅行と言えば乗り物ですが、乗り物はクルマ以外にも鉄道や船、そして飛行機など様々。そんな中でも被写体になりやすい飛行機を撮影しました。

上の写真は4月1日に開園した、羽田空港そばの多摩川沿いにある「ソラムナード羽田緑地」からベトナム航空のボーイング787-8型機を撮影したものです。この場所なら離陸する飛行機が150mm(35mmフルサイズ換算240mm)で機体いっぱいの写真が撮れます。

富士スピードウェイでの作例でも述べましたが、このレンズキットはトリミング耐性が高いので、エアドゥのボーイング737型機のような小型機でもトリミングしてしまえば写真として成立します。ウイングレットの内側にいるキャラ「ベア・ドゥ」もくっきりと写っています。

近接撮影もこなせる万能なレンズキット

サーキットや風景など遠景の作例が続きましたが、冒頭に書いた通りこのレンズキットでは最短撮影距離17cmの近接撮影ができるハーフマクロ機能があります。

マクロ機能とハーフマクロ機能の違いを説明すると、マクロは撮影対象と撮像素子の画素に写る大きさがほぼ1対1となることで、仮に10円玉を撮影した場合、撮像素子に10円玉が乗っかっているくらいの大きさに写ることを指します。ハーフマクロとはその比率が1対2~3、つまり30~50%程度になる写り方をします。

ハーフマクロで何が撮れるのかと言えば、腕時計のリストショットなどがこのレンズキットで撮影可能です。文字盤や針の質感もかなり精細に写し取ります。

また、この2枚の腕時計の写真は、カメラを右手だけで持ちながら自分の左腕の腕時計を撮っています。EOS R7+RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STMという組み合わせでの最大7段分の手振れ補正のおかげで、このように手ブレせずに取れてしまいます。ただし、これだけ精細に写るということは、撮影対象物にホコリなどがついていれば、それも映し出されてしまうということに注意しなければなりません。

唯一の弱点か!? ポートレートのボケ感がやや弱い

これだけなんでも撮れてしまう、いわば神レンズと言えども実は弱点があります。それがポートレート写真です。「メディバンネップリ日本レースクイーン大賞2023」でグランプリを受賞した松田 蘭さんをモデルとして検証してみましょう。

開放F値が3.5と多少暗めの設定となっていることで、ポートレート撮影時の背景のボケが弱いと言わざるを得ません。上の写真はズームでの焦点距離のちょうど中間近辺である84mm(35㎜フルサイズ換算134mm)、F6.3で撮影しています。背景に様々なものが入るように撮影していますが、細かい枝などにボケ感はあっても、木の幹などは主張がはっきりしていることがわかります。

ほぼ同じ条件で、焦点距離を138mmにしたみたのが上の写真です。望遠効果でボケ感が顕著になってきたのがわかるでしょうか。それでもポートレートに特化した単焦点レンズに比べればボケ感が弱いことは否めません。

ただし、フォーカスが合っているところの解像感が素晴らしいのは特筆すべき点です。特に髪の毛1本1本がはっきりと写っている部分は、このレンズの優秀さを物語っています。

望遠側でのボケ感不足な傾向に反して、広角側では意外とバランスのいいボケを見せてくれます。ポートレートなどで広角を使う場合、背景を写り込ませて情緒的に撮ろうということが多いのですが、ここで背景と撮影対象が適度に分離する程度のボケ感があるのが理想的と言えます。その点、このレンズは理想に近いボケ感を見せています。

広角側もバランスがいいボケとはいえ、望遠側のボケと同様に昨今イイとされている「玉ボケ」や「水彩画のような滲むボケ」とは違うので、ここは好みがわかれそうです。いくら神レンズとは言え、キヤノンオンラインショップ価格で6万8500円にそこまで求めるのはワガママでしょうか。

【まとめ】ポートレートは好みが分かれるが 初めてレンズキットを買うなら長く使えてオススメ

初めてレンズ交換式ミラーレスカメラを買おうという方にとってEOS R7+RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STMのレンズキットは、ほぼ最適解ではないかと考えます。3250万画素でメカシャッター秒間15コマの連写速度を持つレンズ交換式ミラーレスデジタルカメラの威力を、いかんなく発揮してくれるレンズキットとしては破格ともいえる価格も魅力的です。

この記事に関連するニュース

-

キヤノン伝統の“白レンズ”が、まさかの黒いレンズでも登場! そのワケは? 4種類の新レンズ発表!

乗りものニュース / 2024年11月6日 11時12分

-

キヤノンがフルサイズカメラ「EOS R」用新レンズを4本発表で触ってきた!!

ASCII.jp / 2024年10月31日 7時0分

-

キヤノン、ズームしても全長が変わらないF2.8望遠ズーム「RF70-200mm F2.8 L IS USM Z」

マイナビニュース / 2024年10月30日 21時45分

-

大口径望遠ズームレンズ"RF70-200mm F2.8 L IS USM Z"を発売 全長固定ズームやエクステンダーなどの対応により本格的な静止画・動画撮影を実現

PR TIMES / 2024年10月30日 14時15分

-

超広角ズームレンズなのに小型軽量な「18-40mm」&新色「LUMIX S9」実写レビュー

ASCII.jp / 2024年10月24日 10時0分

ランキング

-

1スマホで“理想の部屋”を再現できる! LOWYA公式のインテリア再現アプリ「おくROOM」が「楽しすぎんだろ!!」「ありがたい」と話題

ねとらぼ / 2024年11月18日 7時10分

-

2アップル新型「Mac mini」押しづらい電源ボタンの解決策、ガチで登場へ

ASCII.jp / 2024年11月18日 11時15分

-

3発熱する「iPhone 12 mini」のバッテリー、よく見ると膨張……街中の修理店で交換した結果は?

ITmedia Mobile / 2024年11月17日 10時5分

-

4名作FPS『Half-Life 2』が20周年、Steamで無料配信中!最大同時接続数も約64,000人と2008年以来過去最高を記録

Game*Spark / 2024年11月18日 9時45分

-

5オウム、飼い主困惑の“とんでもねえ特技”を披露する 支払い明細が心配な光景に「恐怖ですね」「手慣れてるwww」

ねとらぼ / 2024年11月18日 8時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください