6G時代に向けた「テラヘルツ無線」 ソフトバンクが走行車両向け実証実験に成功

ASCII.jp / 2024年6月6日 15時30分

通信は次世代規格へ! 車両を使ったテラヘルツの実証実験開始

ソフトバンクが、次世代の高速通信技術の1つとして研究が進められている「テラヘルツ無線」を用いた、走行車両向けの通信エリアを構築する実証実験に成功したことを発表。6月4日にメディア向けの説明会が行なわれた。

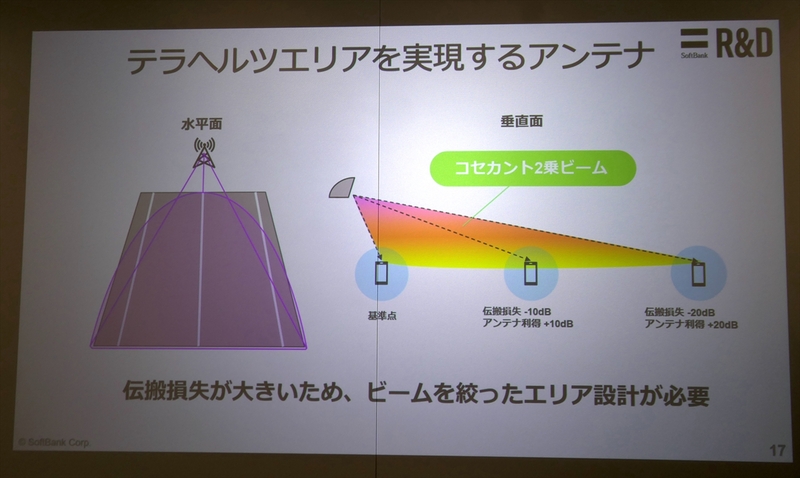

テラヘルツ無線は、5Gで使われるミリ波帯よりも広い周波数帯を利用でき、超高速無線システムを実現する技術として注目されている。ただし直進性が強く、伝搬損失が大きいため、電波を遠くに飛ばすには、ビームを細くして電力を集中させる必要がある。そのため、光ファイバーの敷設が難しい地域で光ファイバーの代替技術として用いたり、あるいは近距離での超高速通信などの用途での実用化が期待されている。

ソフトバンクは、このテラヘルツ無線をモバイル通信に利用することを目指して、数年前から研究開発を進めている。これまでに、テラヘルツ通信用の超小型アンテナを開発し、屋外での伝搬実験に成功するなど、その成果が報告されてきた。

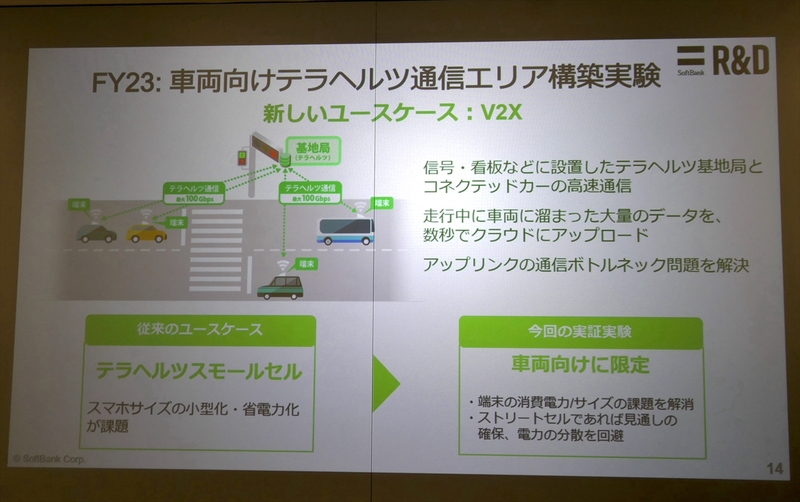

テラヘルツ無線は、既存の基地局のようにエリアを広げようとすると、電力が分散し、通信可能エリアが小さくなってしまう。そこで、通信エリアを車道に限定することで、電力の分散を防ぎ、エリアを広げられると仮定して、独自のアンテナを開発。今回の実証実験に至ったという。

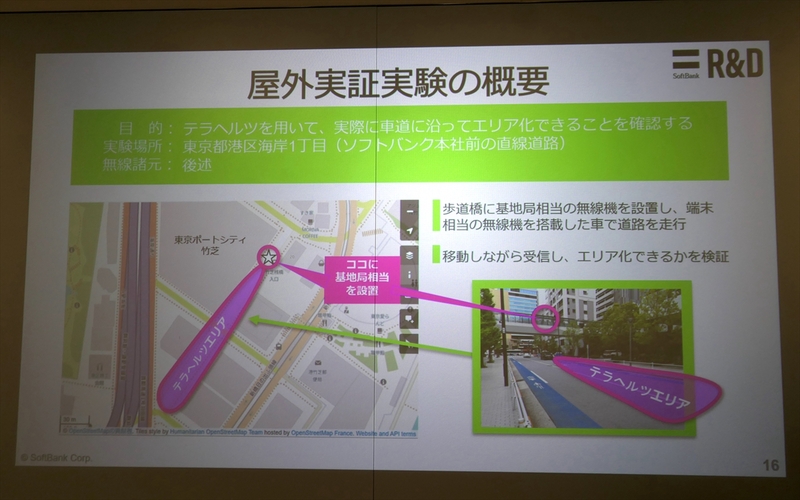

テラヘルツ派の特性でアンテナの小型化に成功

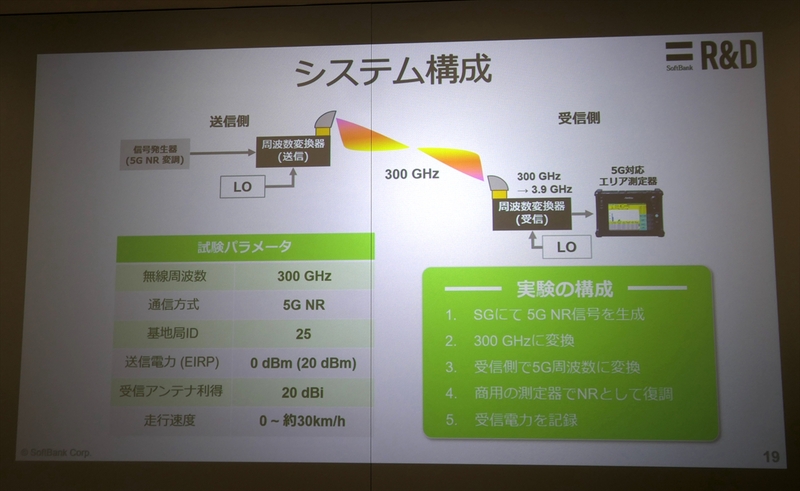

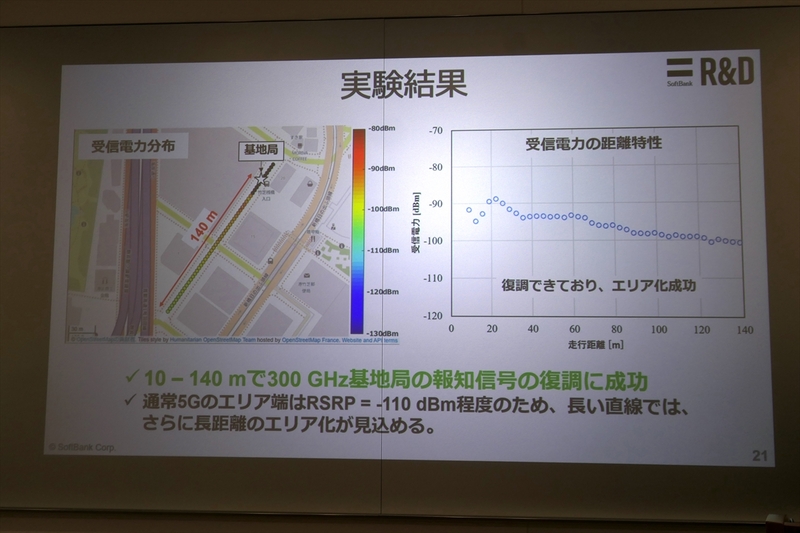

実証実験は、東京都港区のソフトバンク本社付近の道路で実施。地上約10mの高さにある歩行者用デッキに、テラヘルツ無線用のアンテナを取り付けた基地局相当の無線機を設置。そこから5Gの変調信号を300GHzに変換して送信。道路の約140mの区間を通信エリア化し、アンテナを取り付けた測定車に300GHzを5Gの周波数に変換する機材を搭載し、道路を走行しながら信号の受信状況が確認された。

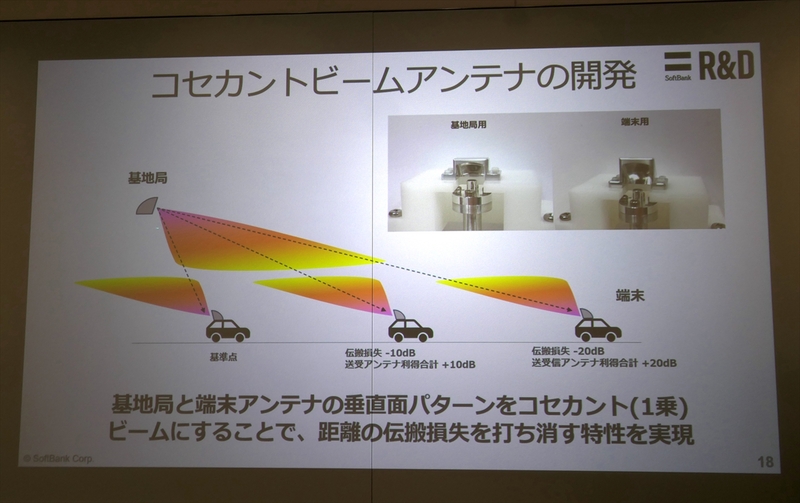

今回の通信エリアの構築には、航空レーダーで利用している「コセカント2乗ビーム」の特性(以下、コセカント2乗特性)が応用された。これは、高低差のある送受信アンテナの水平距離に関わらず、基地局と端末それぞれの受信電力が一定となる特性を指す。このコセカント2乗特性を通信で実現するためには特殊なアンテナ構成が必要となるが、ソフトバンクはコセカント1乗ビーム特性のアンテナを独自に開発し、それを基地局と端末の双方に用いることでコセカント2乗特性を実現した。

なお、こうした特殊なアンテナは、既存のモバイル通信の周波数帯ではサイズが大きくなってしまうが、テラヘルツ波は波長が非常に短いため、アンテナを小型化できたという。基地局用は1.5×1.3×1.0cm、端末用は1.5×1.3×1.5cmというサイズだ。

説明会の後、実際に測定車に載せてもらい、テラヘルツ無線の受信状況をモニターで確認させてもらった。発車して通信可能エリアに入ると、すぐに信号を受信。道路の制限速度である30km/hまで上げて約140mの距離を走行する間、受信電力が安定していることを確認できた。だが、道路を右折して通信エリアから外れると、瞬く間に受信が途切れた。

リアルタイムでドラレコ動画をアップできるように それ以外にも自動運転などで使われるだろう

今回の実験環境では直進できるのが約140mまでだったが、受信電力にはまだ余裕があり、さらに長距離のエリア化が可能とのこと。また、実用化した場合は、既存の周波数帯も併用できるので、曲がり角でも途切れることなく通信を行ない、再びテラヘルツ通信エリアに入ったときに、それまでに溜めたデータをアップロードすることも可能だという。

将来的にコネクテッドカーや自動運転などが普及すると、ドライブレコーダーの映像をアップロードするなど、高速通信が欠かせなくなる。既存のモバイル通信はアップロード速度に弱点があるが、テラヘルツ通信は大容量のデータを素早くアップロードできることが利点。テラヘルツ無線の新たなユースケースとして実用化が期待される。

この記事に関連するニュース

-

「AI-RAN」でソフトバンクのネットワークは何が変わる? ユーザーのメリットとビジネス上のインパクトを解説

ITmedia Mobile / 2024年11月16日 9時35分

-

NICT、NEC、東北大学、トヨタ自動車東日本、東北の工場においてSRF無線プラットフォームVer. 2の実証実験に成功

PR TIMES / 2024年11月7日 17時15分

-

NICT、NEC、東北大学、トヨタ自動車東日本、東北の工場でSRF無線プラットフォームVer. 2の実証実験に成功

共同通信PRワイヤー / 2024年11月7日 14時0分

-

6Gにおけるサブテラヘルツ帯の超高速無線を実現する小型無線デバイス ~InP集積IC技術により300GHz帯において世界最高の160Gbpsデータ伝送に成功~

Digital PR Platform / 2024年10月28日 15時7分

-

KDDIが"デュアル5G戦略"で手にした大きな成果 通信品質で国内首位に立った背景に2つの要因

東洋経済オンライン / 2024年10月25日 7時0分

ランキング

-

1アップル新型「Mac mini」押しづらい電源ボタンの解決策、ガチで登場へ

ASCII.jp / 2024年11月18日 11時15分

-

2中古市場で「レトロiPhone」が人気? ゲオモバイル渋谷センター街店で販売急増の理由を聞いた

ITmedia Mobile / 2024年11月18日 12時30分

-

3「ポケポケ」のコイントス、本当に“確率は50%”か? 「カスミ」を100回使って検証してみた

ITmedia NEWS / 2024年11月13日 15時35分

-

4使い終えたApple Watchを処分するには? iPhoneと同様にリサイクルできる?

ITmedia Mobile / 2024年11月18日 10時53分

-

5HD-2D版『ドラクエ3』パッケージが転売ヤーの餌食に?「どこにも売ってない…」

マグミクス / 2024年11月18日 11時45分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください