サントラの巨匠がサイトウ・キネン・オーケストラを指揮したら? 『John Williams in Tokyo』を麻倉怜士が解説

ASCII.jp / 2024年6月11日 13時0分

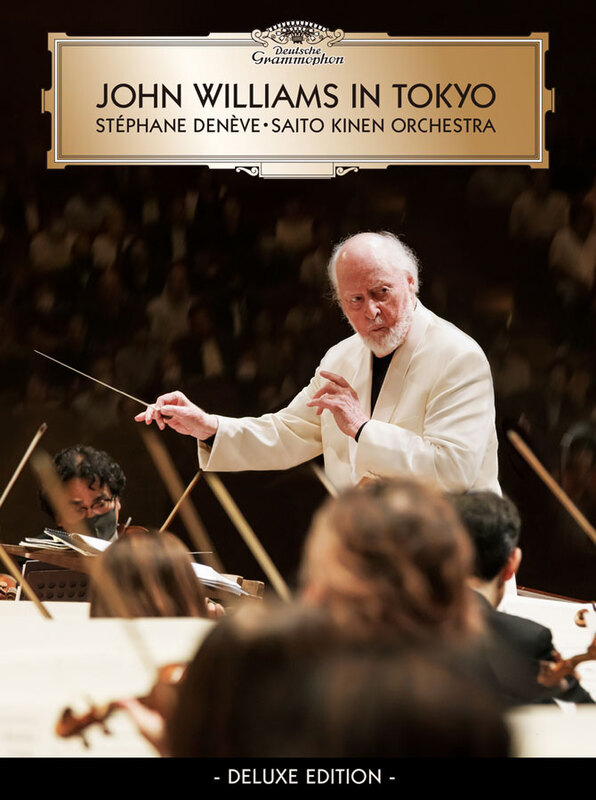

映画音楽界のレジェンド、ジョン・ウィリアムズが30年ぶりに来日し、サイトウ・キネン・オーケストラと初共演を果たした奇跡のコンサート。その内容を収めた『John Williams in Tokyo』が、ユニバーサル・ミュージックから5月3日にリリースされた。

パッケージとしては、UHQCD仕様の通常盤、2枚組LP(180g重量盤)、Blu-ray Disc、そしてSACDハイブリッド盤とBlu-rayをセットにした「デラックス・エディション」の4形態。加えて、デジタル配信も実施されている。

さらに、デラックス・エディションのBlu-ray Discにはコンサート映像だけでなく、今作のために収録されたジョン・ウィリアムズ、ステファン・ドゥネーヴのインタビュー映像特典も含んでいる(通常Blu-ray Discはコンサート映像のみ)。音声フォーマットも2ch、5.1ch、そしてDolby Atmosと多彩だ。

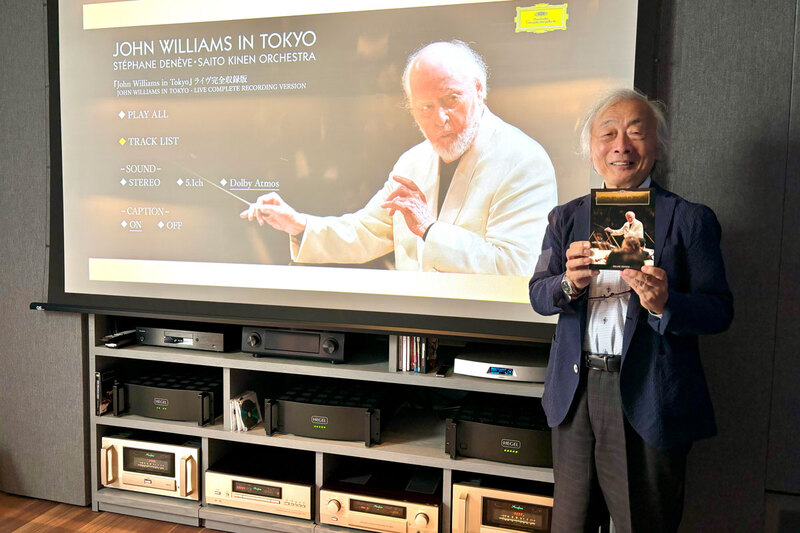

KEFのスゴいショールームにみんな集まれ?

このコンテンツが登場するという報を経て、これは絶対聞かねばと声を上げたのが評論家の麻倉怜士先生。昨年末、青山に移転したばかりの「KEF Music Gallery」の充実した施設で、デラックス・エディション収録の音声・映像コンテンツのデモイベントが敢行された。KEFが誇るペア2000万円オーバーのフラッグシップスピーカー「MUON」を中心に据えた“Ultimate Experience Room”ではSACDの再生、ハイエンドスピーカーの「Blade」や埋め込みスピーカーなどを組み合わせてDolby Atmos再生にも対応した“Extreme Theater Room”ではBlu-ray Discの貴重な視聴体験が提供された。

「発売すると聞いて『これは絶対に聴いてもらいたい』と思った。KEF Music Galleryとは、移転前の有楽町で“指環”の試聴会をしたご縁もあり、充実した施設があるため、ここでやりたいと思った」と語る。

「音が素晴らしい」と絶賛するコンテンツについては、レコーディングエンジニアの深田晃氏が手掛けた点も注目のポイントだという。ゲストとしての登壇はなかったが、参加者宛にテキストでメッセージも寄せられた。

麻倉氏はその内容を抜粋。グラモフォンにおけるジョン・ウィリアムズの録音には、これまでもベルリンフィルと、ウィーンフィルのバージョンが存在しているが、サイトウ・キネン・オーケストラはこれらとはまた違った魅力と特色を持つオーケストラだ。ウィーンフィルの特徴が王道のゆったり感だとしたら、ベルリンフィルは音源を近くに感じる“ややオン”のサウンドで広がり感もある。深田氏は、こうした音的な違いを踏まえつつ、スコアを徹底的に見ることから演奏に迫っていったのだという。

「弱音楽器による様々なアイデアが散りばめられています。一見分かりやすいスコアですが、実はかなり緻密に組み立ててあるのがわかります。そこで、オーケストラサウンドではあるけれど全体を朗々というよりも微細な音色を落とさないようにジョンの作曲の中身がより見えるようなサウンドを目指そうと考えました」(深田氏)

録音は心動くよう冷静に構築していく小説である

9月5日のサントリーホールのライブでは、Dolby Atmosを想定して11本のメインマイクを使用。その中の5本をステレオミックス用に活用、さらにアンビエンス用に34本のマイクを追加した45本のマイクを活用したそうだ。

深田氏は「私はそこにあるものをありのままに捉えるという考え方はしません。コンサートホールで聴く生の音と録音は同じにはなりません。コンサートは目の前に演奏者が見え、周りの人々と同じ時間を共有しているという高揚感もあり、大きな感動が生まれます。しかし一番良い位置にマイクを置いたとしても、後で聞くと何かつまらない音になってしまいます。それは心理的な側面もありますが、マイクが捕らえる音は本当に物理的なその場の音にすぎないのです。それをそうでないものにするのが録音という技術だと思います」とコメント。

そのうえで、「ですから録音は事実を捕らえるドキュメンタリーではなく、心動くように冷静に構築していく小説だといえるでしょう」と録音という思想を形容した。実際の作業に当たっては、曲ごとに使うマイクを決め、タイムアライメントを揃えるために位置の異なるオンマイクとオフマイクにディレイを掛けて、完全に時間と位相を両立させることにこだわったという。

SACDのデモ曲としてピックアップされたのはDisc 1の最後「フライング・テーマ (映画『E.T.』から交響組曲)」とDisc 2の冒頭「スーパーマン・マーチ(映画『スーパーマン』から)」。E.T.はフランスのステファン・ドゥネーヴ、スーパーマンはジョン・ウィリアムズ自身が指揮している。

演奏を聴いて麻倉氏は「深田さんの音は特徴があって、すごく愛情が感じられる」「オーケストラでは全体を録るけれども微視と巨視が共存していて、非常に細かいディティールと広いアンビエントの両方が収録されている。さらにサイトウ・キネン・オーケストラの暖かい響きも印象的」であるとした。

演奏、音質、響き、映像が揃ったパッケージ

Blu-ray Discでは演奏そのもののデモに入る前に、デラックス版の特典映像についても言及された。ジョン・ウィリアムズ氏とステファン・ドゥネーヴ氏がそれぞれ映画音楽やその指揮について語っている。

例えば「映画音楽とはどういうものですか?」という問いにジョン・ウィリアムズ氏は「メロディーが映画音楽の本質である」と言い、「監督によってはそのメロディーがキャラクターを示すこともある。イタリアに発するクラシックの伝統がそこにはある」とも語る。

その一方でステファン・ドゥネーヴ氏は「映画音楽とクラシック音楽の関係」について、対局的な2つの形態があるとする。ひとつは音のパターンなどギミック的で映像があるから成立する音、一方で赤い糸が一本通ったように内部に構造を含む音楽だという。ジョン・ウィリアムズ氏の音楽はまさに後者で、まさに映画のイメージが浮かんでくるものだ。それぞれ違う言葉でありながら、どこか共通した内容になっている点が興味深い。

映像としてデモされたのは、ステファン・ドゥネーヴ氏指揮の「雅の鐘」。これは1993年に行われたボストン・ポップス・オーケストラ日本公演のために、天皇皇后両陛下(当時 皇太子同妃両殿下)の結婚式を祝福した祝典曲として作曲されたもの。日本の梵鐘(除夜の鐘)にインスピレーションを受け、当初は金管楽器とパーカッションのために作曲し、後にフルオーケストラに編曲されている。

次にジョン・ウィリアムズ氏自身の指揮で、ヘドウィグのテーマ(映画『ハリー・ポッターと賢者の石』から)、レイダース・マーチ(映画『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』から)、帝国のマーチ(映画『スター・ウォーズ エピソード 5/帝国の逆襲』から)をデモ。

コンテンツを評して麻倉氏は「演奏が大変すばらしい。同じ曲で比べると、帝国のマーチであってもウィーンフィルの演奏は柔らかさ・ふくよかさが出ている。対するベルリンフィルーは機動的、機能的、規律的な感じがします。サイトウ・キネンが素晴らしいのはアンサンブルが緻密/精密で、かつマッシブな迫力も兼ね備えている点です。これは世界の超一流の演奏家を集めた木管と金管など、演奏家が圧倒的に素晴らしいこともあり、その実力によるものだと思います」とした。

こういう演奏の素晴らしさを基礎としながら、音質、アンビエント、映像のすべてが高い水準で収められているのが魅力だという。

録音については「深田録音の持つ素晴らしさ」を指摘。「ディティールの繊細さと全体像となるアンビエント=ホールトーンがすごくいいバランスになっていること。それは特にDolby Atmosで聴くと分かります。2chでも分かるのだけれども、アンビエンスは均一です。それがイマーシブになると、機能が分けられるようになります。つまり前の3つのスピーカーからはオーケストラの直接的な音が来て、サラウンドと天井からはアンビエントが来る。これは現実にサントリーホールの席に座って聴く音の縮小版と言えます。やはり、解像感がものすごく高くなりますね。48kHzのDolby Atmosですが、すごく音が良かったなと感じました」という。

映像では「カメラワークの良さ」を指摘。「日本で制作するオーケストラ映像ではカメラがあまり動かず静的。一方でヨーロッパのプロダクションが作るものは独創的で過剰な場合もあるのですが、このコンテンツはその真ん中ぐらいのバランスです。静的でもなく過剰でもなく、音楽としていくべきポイントはしっかり押さえている」とコメント。そのうえで「レイダース・マーチにおける弦のアンサンブルは楽しいけれど、そこも映像でしっかり押さえている」と、聴いている演奏の見たい場所が的確に切り取られている点を見どころとして示した。

上記を踏まえ、麻倉氏は「演奏、音質、アンビエント、映像。これだけ揃ったパッケージメディア、クラシックコンサートライブはそうそうはないだろう。配信の時代にこれだけのクオリティのものを出し、(聞かないときも)飾って置けるのは非常に価値がある」とその完成度を大絶賛した。

なお、コンテンツはドイツ・グラモフォン125周年を記念するコンテンツとして日本で制作されたものだが、世界各国に散らばったアーティストの確認と承認の上、完成を目指していく過程には苦労も多かったようだ。例えば、映像のスイッチングで、どういうアングルを見せるか。通なら絶対に観たい“スター演奏者の共演”を見せる、ジョン・ウィリアムズ氏の生のリアクションなども見せたいなど、制作意図の反映があり、それぞれについてアーティストからの承認を得る必要がある。映像については、ドイツとやり取りして、カラーリングのチェックなどを進めていったという。

また、125周年を記念するコンテンツに、敢えて日本のライブを選んだ理由についての言及もあった。もともと、サイトウ・キネン・オーケストラに、ジョン・ウィリアムズさんを直々に招くことは、故・小澤征爾さんの長年の夢であったという経緯がある。さらにウィーンフィル、ベルリンフィルのライブにおいても、世界最古のクラシックレーベルが、巨匠とはいえ映画音楽作品を出すこと自体が衝撃的なことだったとする。

つまり、ジョン・ウィリアムズが東京に来る様子をコンテンツ化することは、伝統と革新が共存するレーベルであるグラモフォンの特性を示す象徴的な出来事として、絶好の機会だったという。

イベントの最後に麻倉氏は「傑作をぜひ体験してほしい」とコメント。筆者としても、ひとつだけ選ぶならデラックス版を買うだろうと思う一方で、LP盤や配信、CDとの音の違いを確認したり、同じ帝国のマーチでもオーケストラの違いが、どのような演奏と音の違いに反映されるのかなどを確かめたい気持ちもある。こうしたオーディオ的な関心も尽きない。最高のコンテンツは、最高の環境でいろいろな角度から楽しみたいものだ。

この記事に関連するニュース

-

Disney+も対応し、注目が集まっている「IMAX Enhanced」とは何か? 体験方法を解説

ASCII.jp / 2024年11月17日 9時0分

-

伝説のミュージカルが最新技術によって蘇る『レ・ミゼラブル デジタルリマスター/リミックス』12月27日公開

cinemacafe.net / 2024年11月15日 13時0分

-

横浜ブルク13にScreenX with Dolby Atmos導入

cinemacafe.net / 2024年11月9日 13時0分

-

「グラディエーターII」リドリー・スコット監督&ハンス・ジマーが太鼓判! 映画に命を吹き込む音楽に迫る特別映像公開

映画.com / 2024年10月25日 21時30分

-

“何なんだ、この映像は!?”「ブレイバーン」が「ヴェノム:ザ・ラストダンス」を熱く推す! 応援コラボ動画公開

アニメ!アニメ! / 2024年10月23日 20時0分

ランキング

-

1330円で買ったジャンクのファミコンをよく見ると……!? まさかのレアものにゲームファン興奮「押すと戻らないやつだ」

ねとらぼ / 2024年11月16日 8時30分

-

2発熱する「iPhone 12 mini」のバッテリー、よく見ると膨張……街中の修理店で交換した結果は?

ITmedia Mobile / 2024年11月17日 10時5分

-

3「完全にセーラームーンの世界」 三日月とスカイツリーが織りなす“絶景”…… この世のものとは思えない美しさに驚異の“68万いいね”

ねとらぼ / 2024年11月17日 21時30分

-

4楽天市場、2024年11月21日からBLACK FRIDAYを開催

ポイ探ニュース / 2024年11月17日 15時57分

-

5スマホで“理想の部屋”を再現できる! LOWYA公式のインテリア再現アプリ「おくROOM」が「楽しすぎんだろ!!」「ありがたい」と話題

ねとらぼ / 2024年11月18日 7時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください